菏泽市气候干湿特征评估以及干湿风险区划研究

2015-01-05丁媛媛郝晓雷

刘 涛,丁媛媛,郝晓雷

(山东省菏泽市气象局,山东济南250000)

0 引言

菏泽市位于山东省西南部,从行政区划上划分,辖曹县、定陶、巨野、郓城、单县、成武、东明、鄄城以及牡丹区8县1区,气候适宜、光热资源丰富,适合多种经济林木生长,是山东省重要的林粮棉油生产基地。随着温室气候对全球影响的不断加剧,该市的干湿特性也逐步发生了变化。之前单纯地利用年降水量评价一个地区的干湿水平的方法,已经不是很合理,也远远不能满足农、林业发展的实际需要。在研究一个地区的干湿特性变化时,应综合考虑年均降水量(水分收入)和年均潜在蒸散量(水分支出)两个重要的因素,从而更全面科学地分析一个地区的干湿水平。从国际研究上看,计算潜在蒸散量的方法有很多种[1-6],其中应用最多的是FAO Penman-Monteith(彭曼-蒙蒂斯)模型、Thornthewaite(桑斯维特)模型[7]。当代中国农业气象领域,对中国大陆的干湿特性也进行了一系列科学的评价[8-14],按照吴绍洪等[15]研究对中国近 30年陆地表层干湿状况的划分,菏泽市归属于半湿润大陆型气候;马柱国等[16]研究则表明,在全球变暖的大背景下,整个中国的北部地区出现了半干旱化的演化趋势。从历史上看,菏泽市饱受干旱、洪涝灾害威胁,那么在全球变暖的大背景下,高温、干旱以及洪涝等自然灾害威胁将会不断加大[17-18]。菏泽市不仅春旱经常发生,冬春连旱同样频繁,不仅冬小麦受损,也危及蔬菜、花生、瓜果、林木等一系列作物[19]。因此,分析菏泽市的干湿特性以及各个县区的干湿风险程度,对于农业生产和干、湿灾害防御都有重要意义[20]。

1 数据和方法

1.1 数据来源

数据来自于菏泽市气象站(1981~2013年)的常规气象数据资料,包括各县、区(8县1区)的温度(℃)、降水量(mm)、相对湿度(%)、风速(m/s)、大气压(hPa)以及部分乡镇区域站资料等数据。

1.2 有关计算公式

1.2.1 湿润指数(K)

K=R/ET其中,R为降水量,ET为潜在蒸散量。根据计算结果,K<1表示大气降水少于植被生理过程需水量,即为干旱;K>1表示大气降水大于作物生理需水量,即为湿润;K=1表示两者平衡[21]。

1.2.2 月潜在蒸散量

公式II(见中国气象局《生态质量气象评价规范(试行)》):i为月的编号,Pi为月平均气压(hPa),ti为月平均气温(℃),di为月天数,Ui为10~12米高度月平均风速(m/s),Woi为温度为 ti时的饱和水汽压(hPa),hi为月平均相对湿度(%);饱和水汽压Woi由文献[22]查算得出。

1.3 研究方法

1.3.1 气候跃变

气候跃变是指两个稳定气候阶段之间统计特性量发生显著差异的现象。年代际气候跃变是研究气候变化的常用方法,使用t检验方法。线性趋势分析采用最小二乘法。使用相关分析法分析研究潜在蒸散量与其他各个气象要素的关系,并用F分布进行相关性显著检验。

1.3.2 地理区划

使用地理区划软件Mapinfo作图,同时进行相关行政区划研究。

2 潜在蒸散量和湿润指数的时间分布特性

2.1 年代分布特性

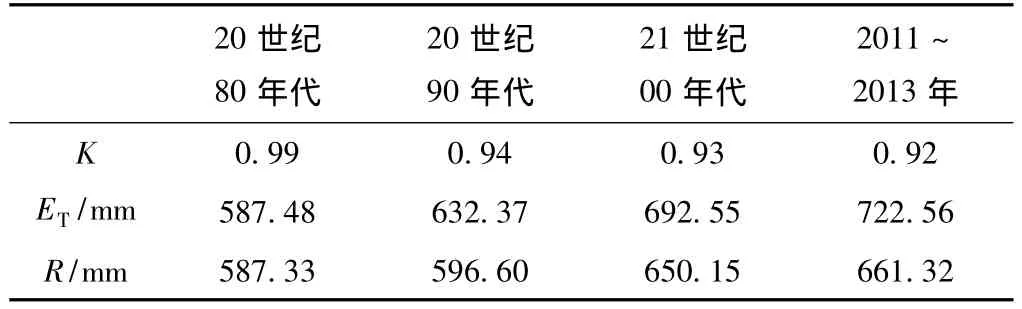

由表1可以看出,20世纪80年代的年均潜在蒸散量较70年代增加量为4.48 mm/y,20世纪90年代的年均较80年代增加量为6.02 mm/y,2000年代的年均较20世纪90年代增加量为3.0 mm/y,由此得出:菏泽市的年均潜在蒸散量一直处在增加状态,年均增幅≥5‰;20世纪80年代的年均降水量较70年代增加量为0.93 mm/y,20世纪90年代的年均较80年代增加量为5.35 mm/y,2000年代的年均较上个世纪90年代增加量为1.11 mm/y,由此得出:年均降水量一直处在增加状态,年均增幅≤5‰,低于同期潜在蒸散量的增幅。根据湿润指数的计算方法得出:湿润指数一直有减小的趋势,1980年代湿润指数接近1.0,2011年湿润指数后接近0.9,降低了约0.1,年均降幅为1.05%;由此可以看出,菏泽市干旱程度有加重趋势。

表1 菏泽市年均湿润指数(K)、潜在蒸散量(ET)以及降水量(R)年际对比表

2.2 年内分布特性

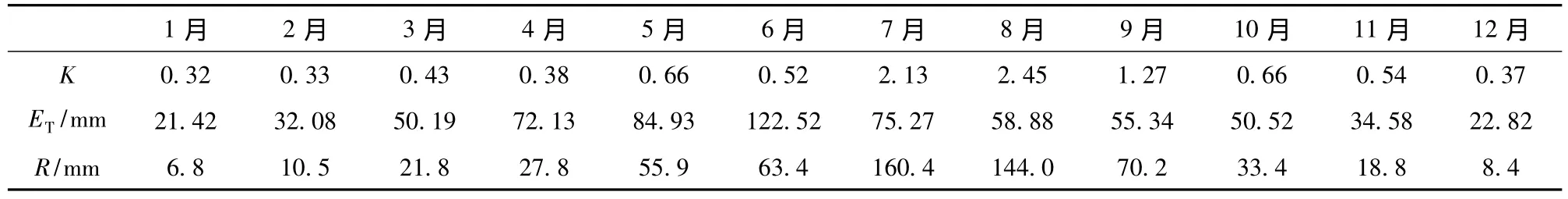

从表2可以看出,菏泽市月潜在蒸散量的月分布不均匀,7、8月份降水量是同期潜在蒸散量的2倍以上,这些月份水分充足,处于湿润状态;9月份降水量与同期潜在蒸散量相比较约为1∶1,干湿状态平衡,此时降水量基本能够满足作物生长的需要;而10月~次年6月份降水量一直远远低于同期潜在蒸散量,此段时间为干旱月份,特别是每年12月份~次年4月份,同期潜在蒸散量反而是降水量的2倍以上,极易引起春旱以及冬春连旱,极大的损害农、林作物的生长发育。

表2 菏泽市月均湿润指数(K)、潜在蒸散量(ET)以及降水量(R)月际对比表

3 菏泽市潜在蒸散量与湿润指数年代变化趋势分析

3.1 潜在蒸散量变化趋势及突变分析

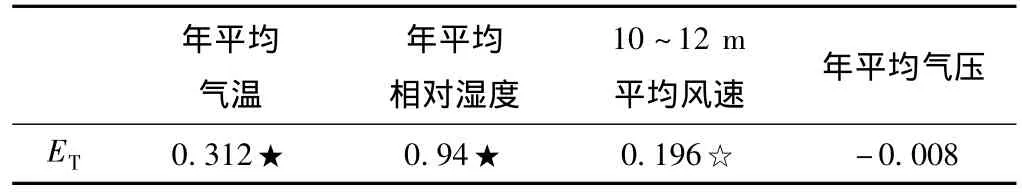

如图1所示,菏泽市年均潜在蒸散量呈波浪式上升趋势,线性系数为2.176 mm/y,自相关系数为0.17,通过95%的保证率。潜在蒸散量与一个地区的温度、湿度、风速、气压皆相关,根据相关数据显示,菏泽市年平均气温呈升高趋势,线性系数为0.49℃/10 y,自相关系数为0.591,通过95%的保证率;年平均湿度呈降低趋势,线性系数为-0.11/10 y,自相关系数为-0.257,通过95%的保证率;10~12 m年平均风速呈增大趋势,线性系数为0.045 m/s/10 y,自相关系数为0.71,没有通过95%的保证率;年平均大气压力呈下降趋势,平均10年线性系数为-0.275 hPa/10 y,自相关系数为0.4384,没有通过95%的保证率。

图1 菏泽市年均潜在蒸散量变化曲线

潜在蒸散量的增加主要是受全球变暖趋势的影响,其中气温升高和湿度降低对潜在蒸散量的影响尤为显著(表3)。1981~2013年,年均蒸散量最小值出现在2007年,量值为519.212 mm,年均蒸散量最大值出现在2013年,量值为853.803 mm。

表3 菏泽市年均蒸散量(ET)与气象因子的关系表

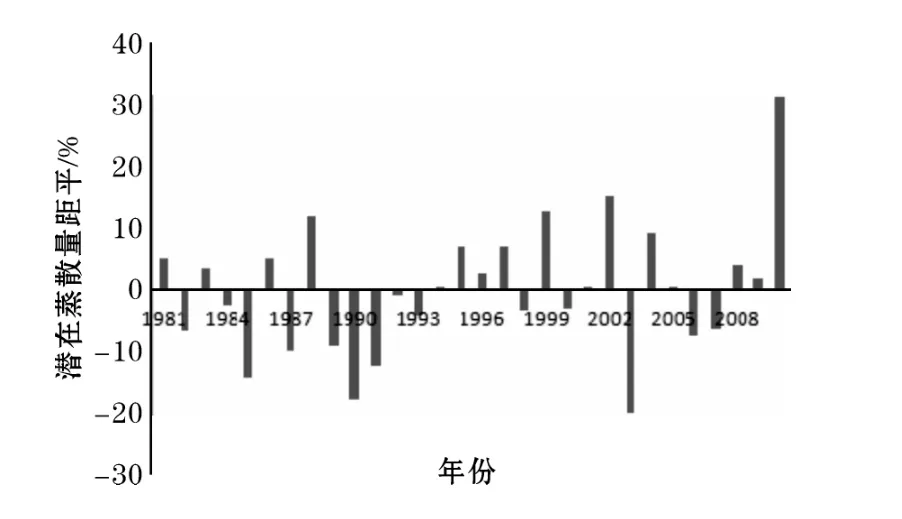

图2显示菏泽市潜在蒸散距平在1993年以前以负距平为主,以后正负距平交叉分布,但以正距平为主。

图2 菏泽市年均潜在蒸散量距平

3.2 年降水量变化趋势及突变分析

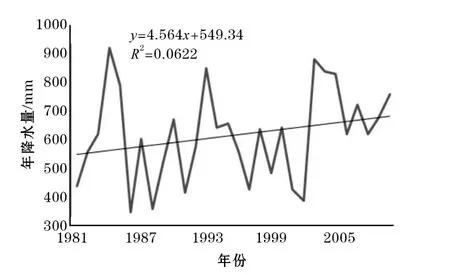

通过图3可以看出,菏泽市年均降水量变化呈现一定的周期性,平均每5年出现一次波动。其中降水量最大值出现在1984年,降水量为925.8 mm,降水量次大值出现在2003年,降水量为884.3 mm,期间跨度为19年。降水量最小值出现在2002年,降水量为390.9 mm,体现了该地区降水年份分布具有显著不均匀。从降水量极值中可得,该地区年降水量未出现过超过1000 mm的年份,突变特性不明显。

图3 菏泽市年降水量曲线

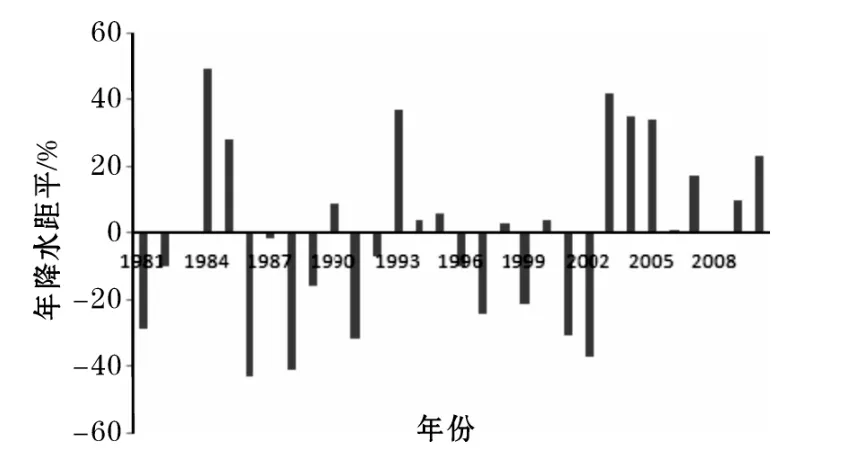

年均降水距平在2000年以前为正负距平交替出现,以负距平为多,2000年以后正距平出现频率有所增加,特别是2002~2008年,都为正距平。

图4 菏泽市降水距平

3.3 年均指数变化趋势及突变分析

菏泽市年均湿润指数并不是单一的线性变化,用6次多项式来模拟其变化过程,更符合实际情况,自相关系数达到0.49,具有较好的相关性(图5)。从20世纪80年代末,湿润指数开始缓慢下降,下降趋势较为明显;2003年湿润指数曾发生过一次突变,达到30年最大值1.703,主要由于当年多次极端暴雨天气造成,降水量为884.3 mm[23];2005年后湿润指数在波动中下降,下降趋势同样较为明显。菏泽市总体水资源状况偏差,大气降水勉强满足作物生长需要,但是近几年表现出干旱化趋势,仍需引起足够的重视,特别是在农业抗旱方面需要做好抗旱措施。

图5 菏泽市年均湿润指数变化曲线

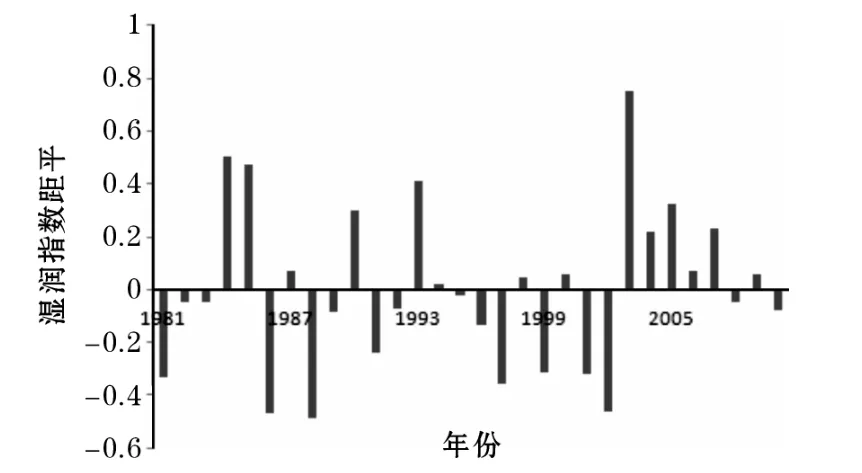

菏泽市年均湿润指数距平分布较均匀,没有出现明显的突变特性。

图6 菏泽市年均湿润指数距平

4 菏泽市潜在蒸散量和湿润指数地域分布特征

图7 菏泽市年均潜在蒸散量区划图

图8 菏泽市年均降水量区划图

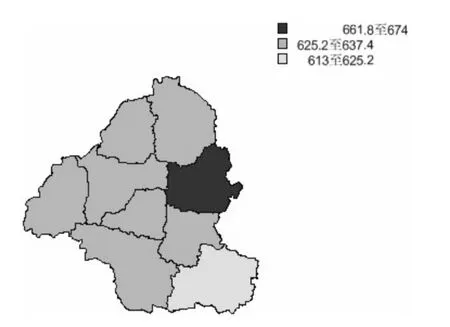

图9 菏泽市湿润指数区划图

通过图7、8、9比较,可以看出菏泽市潜在蒸散量地域分布不均匀,从西北至东南方向逐渐减少,潜在蒸散量最大值出现在东部的巨野县附近,最大潜在蒸散量为674 mm/y,最小值出现在单县,最小潜在蒸散量为613 mm/y;菏泽市年均降水量地域分布不均匀,从西北方向至东南方向逐渐增加,年均降水量最大值出现在南部的曹县、单县,最大年均降水量为694.2 mm/y,而年均最少降水量出现在西北部的鄄城县,年均最少降水量为598.8 mm/y,两者年均相差为95.4 mm/y;湿润指数地域分布图显示:单县为菏泽市湿润特性最好的区县,湿润指数K>1,为1.098;与之相邻的曹县,湿润指数为第2等级,能够满足当地农、林作物的生长需求;而以牡丹区为中心的东明、鄄城等5县,则干旱风险相对较大,特别是鄄城县湿润指数K<0.9,已经极易发生春旱、冬春连旱等气象灾害风险。

5 结论

(1)从20世纪80年代以来,受全球气候变暖的影响,菏泽市的年均潜在蒸散量和年均降水量均有所增加,降水量的增加量远远低于潜在蒸散量,导致菏泽市的湿润指数呈下降趋势,干旱风险有所增加。

(2)潜在蒸散量的增加主要是受气温上升和湿度下降两方面因素的影响,而未来这两个要素的发展趋势,预示干旱性灾害天气发生较为频繁。

(3)每年的春、冬两季(集中为12月~次年4月)为菏泽市最易发生旱灾的时间段,其次是秋季和夏季,因此在农业生产中要提前做好抵抗春旱和冬春连旱的准备。

(4)菏泽市的干湿水平从东南至西北方向逐渐变差,单县湿润程度最好;以牡丹区为中心的5县区,次之;鄄城县湿润程度最差,发生干旱风险的概率最高,需要引起足够重视。

[1] Monteith J L.Evaporation and temperature[J].Quart.J.Roy.Meteorol,Soc.,1981,107:1-27.

[2] Jesen M E,Burman R D,Allen R G.Evapotranspiration and irrigation water requirements[R].MASCE manuals and reports on engineering practice,70.New York:American Society of Civil Engineer,1990:80-112.

[3] Allen R G,Pereira L S,Raes D,et al.Crop evapotranspiration guidelines for computing crop water requirements[BE/OL].FAO Irrigation and drainage paper 56.Rome:Food and Agriculture Organization of United Nations,1998.http://www.fao.org/do-crep/X0490E/x0490e00.htm.

[4] Walter I A,Allen R G,Elliott R,et al.ASCE.s standardized reference evapotranspiration equation[Z].MEvans R G,Benham B L,Trooien T Ps.Proc National Irrigation Symposium ASAE.Phoenix:ASCE,2000.

[5] 高国栋,陆渝蓉,李怀瑾.我国最大可能蒸发量的计算和分析[J]. 地理学报,1978,33(2):102-107.

[6] 邓根云.水面蒸发量的一种气候学计算方法[J].气象学报,1979,37(3):87-96.

[7] 马治国,陈惠.福州市地表干湿分布特征及其与农业干旱的关系[J].气象科技,2008,36(1):82-85.

[8] 张方敏,申双和.中国干湿状况和干湿气候界限变化研究[J].南京气象学院学报,2008,31(4):574-579.

[9] 申双和,张方敏,盛琼.1975-2004年中国湿润指数时空变化特征[J].农业工程学报,2009,25(1):11-15.

[10] 孙凤华,袁健.近40年来辽宁地区气候干湿界线年代际波动及其成因[J].应用生态学报,2006,17(7):1274-1279.

[11] 孙凤华,吴志坚,李丽光.辽宁西部地区的气候变化及干湿状况年代际变化特征[J].中国沙漠,2006,26(6):969-975.

[12] 马柱国,黄刚,甘文强,等.近代中国北方干湿变化趋势的多时段特征[J].大气科学,2005,29(5):671-681.

[13] 刘波,马柱国.过去45年中国干湿气候区域变化特征[J].干旱区地理,2007,31(1):7-15.

[14] 吴绍洪,尹云鹤,郑度,等.近30年中国陆地表层干湿状况研究[J].中国科学(D辑),地球科学,2005,35(3):276-283.

[15] 马柱国,符淙斌.中国北方干旱区地表湿润状况的趋势分析[J].气象学报,2001,59(6):737-746.

[16] 王馥堂.我国气候变暖对农业影响研究的进展[J].气象科技,1994,22(4):19-25.

[17] 张惠玲,杨晓玲,梁从虎,等.河西走廊东部气候变化及资源利用对策[J].气象科技,2004,32(2):101-104.

[18] 张旭晖,高苹,霍金兰.2002年江苏主要农业气象灾害及其影响[J].气象科技,2004,32(2):104-109.

[19] 福建省气象局.福建农业气候资源与区划[M].福州:福建科学技术出版社,1990:181.

[20] 陈建伟,张煜星.湿润指数与干燥度关系的探讨[J].中国沙漠,1996,16(1):79-82.

[21] 王馥堂.我国气候变暖对农业影响研究的进展[J].气象科技,1994,22(4):19-25.

[22] 中央气象局.湿度差算表[M].北京:气象出版社,1986:316-318.

[23] 李瑞英,任崇勇,张翠翠,等.气候变化背景下菏泽市农业气候资源变化特征[J].干旱地区农业研究,2002,(6).