迈向有效国家:改革进程中的中国国家能力变迁

2015-01-04闫帅华中科技大学马克思主义学院湖北武汉430074

闫帅,华中科技大学马克思主义学院,湖北武汉430074

迈向有效国家:改革进程中的中国国家能力变迁

闫帅,华中科技大学马克思主义学院,湖北武汉430074

“推进国家治理体系和治理能力现代化”的提出表明,在众多变量因素中,国家能力无疑是解释中国政治发展的一个有效变量。改革开放以来,中国的国家能力经历三次变迁:在以经济建设为中心的经济政策时代,国家优先推动了强制能力与汲取能力的发展;在经济社会不协调发展的政策失衡时代,“有经济政策无社会政策”的格局造成了国家能力的畸形发展,这表现为“高强制能力与弱规范能力”、“强汲取能力与弱再分配能力”;在以保障和改善民生为重点的社会政策时代,国家开始着力于推动规范能力和再分配能力的建设。社会政策的兴起也推动了中国国家能力的均衡发展,加快中国建设有效国家的步伐。

中国政治发展;国家能力;有效国家;政策变迁

有效国家是指能够实施有效治理的国家,这一概念源自学界对东欧剧变、第三波民主化①第三波民主化造就了一大批的“民主半成品”和“民主残次品”,一部分国家走向了民主崩溃(democratic breakdown),即在民主转型之后又退回到了威权体制或者半威权半民主体制;一部分国家出现了民主低迷,即在经历了民主转型之后,部分国家虽然维持了民主体制,但是民主运转却不理想。这些国家无一例外地陷入了国内冲突、经济危机、社会动荡之中。等一系列重大事件的反思。在这些事件中,一大批国家缺乏将自己意志、目标转化为现实的能力,进而深陷治理失败的困局中。无论是福山所警示的“软弱无能国家或失败国家已成为当今世界许多严重问题(从贫困、艾滋病、毒品到恐怖主义)的根源”[1]序1,还是王绍光所感慨的“没有基本的治国能力,做其他任何努力都没用,所谓民主化、市场化也一样”[2],他们均指出构建一个有效国家已经成为21世纪国家治理的核心内容。自20世纪末期以来,学界在研究取向上开始“回归国家”,关注国家能力建设。国家能力是指国家将自己意志、目标转化为现实的能力,它由汲取能力、强制能力、再分配能力、规范能力等多项能力构成。国家能力是有效国家的基本要素,一个拥有现代治理能力的国家是指各项国家能力均衡发展的国家。换言之,如果一个国家能够同时具备各项国家能力,它便是一个有效国家;如果只具备其中的一部分,它便是一个无能国家;如果一个国家根本不具备其中的任何一种能力,它则是一个失败国家[3]127。十八届三中全会提出将“完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化”作为全面深化改革的总目标,这一目标的设定也表明,在众多变量因素中,国家能力无疑是解释中国政治发展的一个有效变量。那么,从国家能力的角度来看,改革开放以来的中国经历了哪些政治变迁,中国距离现代化的国家治理体系和治理能力还有多远,如何通过全面深化改革来有效地推进国家治理体系和治理能力的现代化?

一、告别全能:经济政策时代的国家能力发展

中国国家能力的发展源自1978年的改革开放,此前,中国的国家权力是一种专断性权力,它是一种不同于国家能力的概念。按照迈克尔·曼的区分,专断性权力是指国家精英可以在不必与市民社会各集团进行例行化、制度化讨价还价的前提下自行行动的范围。它具有如下特点:(1)个别权力,权力的所有者往往为国家某一或某些精英;(2)深入性(intensive),能够高效地进行社会动员并使参与者为之献身;(3)威权性,强调权力的主要实施方式是精英的意志命令[4]7。国家能力又称基础性权力,是指国家事实上渗透市民社会,在其统治的领域内有效贯彻其政治决策的能力。它具有如下特点:(1)集体权力,权力的主体并非个人而是国家和制度;(2)广泛性,具有较强的统合能力,能够把广阔领土上的大量人员组合起来;(3)弥散性,权力不直接由命令实施,它以相对自发的、不自觉的和无中心的方式扩散,人们会被迫以明确的方式投入行动,但不是由于某个人或组织的命令[4]7。简而言之,专断性权力强调国家权力的范围,国家能力则关注国家权力的有效性。根据福山的定义,国家构建的目的在于建设一个“有限”但却“有效”的国家[1]15,即削弱国家专断性权力并发展国家能力的过程。

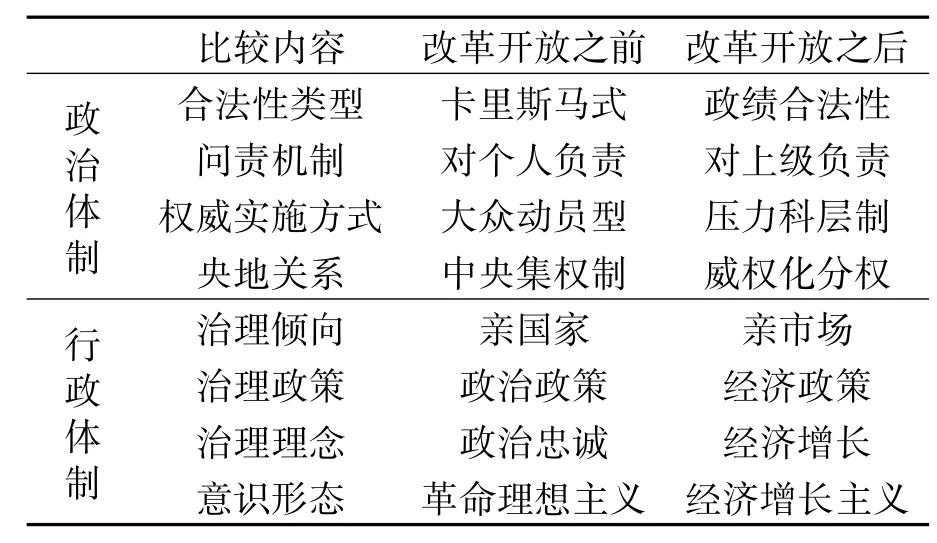

在1978年以前,政府通过计划经济体制完全控制了经济、公共和私人领域,学界将这种国家对社会的全方位控制称之为全能型体制[5]21。在此体制下,国家专断性权力得到了空前的发展。然而,政府对社会的全方位控制带来的却是一个“无限”且“无效”的国家,国家对经济、公共和私人领域的高度整合与控制加大了国家行政成本,削弱了国家行动力度,最终引发经济危机和社会动荡。为了解决经济社会危机,国家开始调整工作中心、改革治理体制。1978年的改革开放将国家工作中心转移到经济建设上来,国家治理体制也逐渐转向经济政策导向的治理,中国逐渐步入经济政策时代。所谓经济政策,简而言之即为经济服务的政策,它是指在经济发展、效率优先的指导思想下,国家或政府为了达到充分就业、价格水平稳定、经济快速增长、国际收支平衡等宏观经济政策目标,增进经济福利而制定的解决经济问题和为经济发展提供稳定环境的指导原则和措施。在一系列改革的驱动下,国家逐渐放松了对社会的管制,经济、公共和私人领域开始从国家高度统合的状态中解放出来,国家的注意力也开始从权力行使的范围转向权力行使的有效性,致力于国家能力建设(表1)。

表1 改革开放前后治理模式的比较分析

有关国家能力的基本内容,学界可谓见仁见智。为避免争议,笔者选了一个最大公约数,将国家能力归为四类:(1)强制能力,即维护国家安全与公共秩序的能力;(2)汲取能力,即动员与调度社会资源的能力;(3)再分配能力,即保障经济安全、维护社会分配正义的能力;(4)规范能力,即规范政府、企业及社会成员行为的能力[3]128。在“以经济建设为中心”的经济政策时代,强制能力与汲取能力先于再分配能力和规范能力得到发展,这跟经济政策的特性有关。一方面,受“发展是硬道理”这一目标设定的影响,国家主要的精力集中在经济增长,经济增长主义的绩效观是弥漫于政府的各个层级并贯穿于决策的始终,再分配能力和规范能力虽有涉及但并非重点。另一方面,经济增长作为经济政策的核心目标,这一目标的实现有赖于两个条件:政治稳定和宏观调控。要想维系政治稳定,必须发展强制能力;而要想实现宏观调控,必须发展汲取能力。

第一,以综合治理来推进国家的强制能力建设。以治安为基础的社会公共安全和秩序是百姓最基本的需求,治安职能也被认为是国家的核心职能之一。在社会转型过程中,旧的控制体制已然崩溃而新的控制体制尚未建立,由于新旧体制之间衔接不畅和制度断裂,造成控制体制失灵和社会秩序失序。自1978年以来,我国的犯罪率开始持续上升,在1991年更是高达20.90%,而在1978年之前,即使在“文革”时期,犯罪率最高时也仅为6.0%。对此,有学者指出,社会控制主体与社会规范的合法性危机以及社会控制资源的流失是转型社会出现秩序危机的主要原因[6]11-16。为了维持社会秩序,国家开始实行“严打”,然而,“严打”只能是社会治安形势严峻,某些严重犯罪居高不下之时的权宜之计。对此,早在1981年,党中央在批转《中央政法委关于京、津、沪、穗、汉五大城市治安座谈会纪要》中就提出,为了争取社会治安根本好转,必须全党动员,实行全面综合治理的方针。面对持续高涨的犯罪率,党和政府在1991年《关于加强社会治安综合治理的决定》中指出,社会治安综合治理“是解决我们社会治安问题的根本出路”。在此之后,综合治理取代“严打”成为控制犯罪的基本政策性措施。综合治理的实施也取得了良好的效果,有效地扭转了犯罪率高涨的状况,犯罪率随之由1991年的20.9%的最高点回落至1992年的13.7%,回落效果明显[7]78。综合治理之所以能够迅速有效地重构公共安全与秩序,其根本原因在于,综合治理在本质上是一种执政党主导的组织化调控,作为一种社会控制形式,它不仅有效地整合了体制内资源,而且还调动和吸纳了体制外资源,使社会本身趋向高度的组织化,最终通过组织性的力量来实现国家治理目的[8]60。综合治理的实施有效地推进了我国的强制能力建设,发挥了国家在维护国家安全和公共秩序方面的功能,保证了国家对于暴力的合法性垄断,重构了国家在人民群众中的权威。

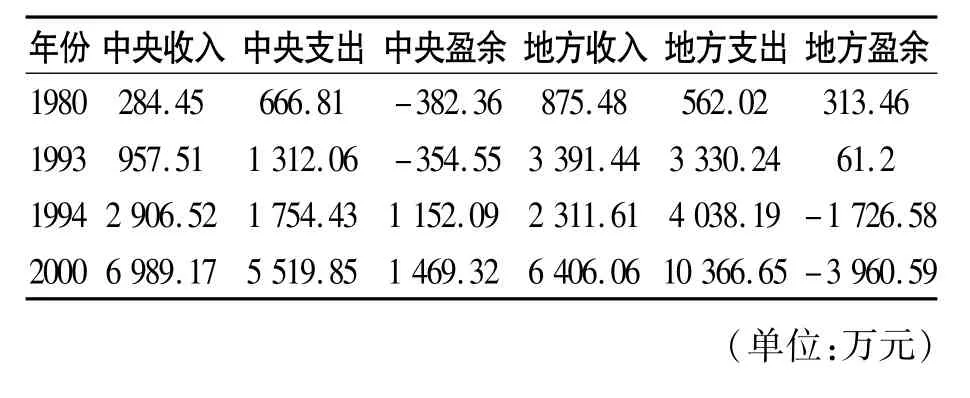

第二,以分税制改革来推进国家的汲取能力建设。汲取能力被认为是动员与调度社会资源的能力。在改革开放初期,为了调动地方和企业的积极性,国家实施了“放权让利”的改革战略。放权让利在财政领域的表现就是“财政包干”制,指的是地方的年度预算收支指标经中央核定后,由地方包干负责完成,超支不补,结余留用,地方自求平衡。财政包干制通过在中央和地方之间进行财权的划分,增强了地方财力,扩大了地方自主支配自由财力的权限,调动了地方政府的积极性。然而,对于决策者来说,财政包干制既带来了调动地方发展经济积极性的预期内效果,也带来了中央宏观调控能力削弱的预期外效果。中央宏观调控能力削弱的结果就是地方主义的兴盛,受地方利益的驱动,地方政府在发展经济上表现出了职能的选择性履行、行为的短期化、地方保护主义、搭便车等“囚徒困境”,这些表现制约了经济的良性发展。在此情况下,重构中央权威、发挥中央的宏观调控功能也就显得尤为重要。正如王绍光和胡鞍钢所指出的,“宏观调控能力旨在通过国家对财力资源配置,稳定经济增长,以实现经济发展目标”[9]9。中央于1994年开始推行分税制改革,分税制就中央与地方的事权和财权进行了划分,划分的结果被概括为“财权上收,事权下放”。分税制的实施在重构中央权威方面起到了立竿见影的效果,这表现为三个方面:第一,提高了中央财政收入占全国财政收入的比重,从原来的不足30%提高到50%左右[10]118;第二,加强了中央对于地方的控制能力,由于“财权上收”,中央财政变得充盈,地方财政变得紧张,这体现在表2中,对此中央通过财政转移支付的方式来对地方进行弥补,进而增强了地方对于中央的依赖性;第三,提升了中央的宏观调控能力,财力雄厚也使中央的宏观调控变得游刃有余,规避了市场失灵的风险,推动了经济有序增长,并且成功地应对了1998年亚洲金融危机。

表2 分税制实施前后的中央与地方财政收支比较①资料来源:《关于分税制及其实施对中国社会之影响的浅谈》,http://www.douban.com/note/82231135/,2013-02-27.

二、治理困局:政策失衡时代的国家能力发展

从20世纪90年代中期开始,中国的市场化改革也开始由“全赢游戏”变为“零和博弈”,市场化改革所带来的全社会受益格局在锐减,经济增长的“下溢效应”也日益式微,反倒是改革在使某些人状况变好的同时,却使另外一些人的状况变坏了。之所以如此,其根本原因在于改革政策的不协调性,即经济政策与社会政策的失衡发展,这也被学者们批评为“有经济政策无社会政策”[11]。对此,王绍光指出,在“发展是硬道理”的导向下,为了追求效率或整体经济增长速度最大化,包括公平、就业、职工权益、生态环境等在内的各个方面都要让步,甚至牺牲[12]。这种经济政策超前而社会政策滞后的格局最终陷入杨光斌所描述的困境中,即“高速的经济增长并不能解决所有的社会问题,甚至会带来社会问题,增长本身甚至就是问题的根源”[13]。政策失衡的一个重要表现和结果就是中国国家能力的畸形发展,这主要反映在汲取能力与再分配能力、强制能力与规范能力这两组相对的国家能力上。

(一)汲取能力与再分配能力的畸形发展

汲取能力是指国家从社会获取财政资源的渗透能力,再分配能力指的是国家在各个不同社会群体之间对稀有资源实行权威性再分配的能力。这两类国家能力主要围绕政府财政展开。其中,汲取能力是再分配能力的基础,通过合理的财政制度设计,可以将汲取能力转化为再分配能力。一般而言,一个国家的汲取能力主要受两个因素影响:经济发展水平和国家税收政策。中国国家汲取能力的增长就得益于这两个因素,一方面,自1978年改革开放以来,中国的GDP年均增长率保持在9%以上,这为财政收入的增长提供了经济基础,所谓水涨船高,就是这个道理;另一方面,以1994年的分税制改革为标志,这一制度又充分保证了中央政府的财政汲取能力。分税制改革以来,财政收入涨幅更是以2倍于GDP涨幅的速度增长,2001—2009年国家财政收入年均增长率为19.9%,而同期GDP的年均增长率为10%[14]5。据杨光斌的统计,在2010年,我国财政收入占到了GDP的1/3,远高于其他国家1/4甚至1/5的比重,我国的国家汲取能力之强可见一斑[13]。

与强汲取能力相对的则是弱再分配能力,其原因和表现有:(1)在发展是硬道理的行为准则和GDP导向的绩效评估机制下,政府热衷于经济建设和GDP增长,整个财政支出为一种“经济建设型支出”,政府将大比例的财政支出用于经济建设,而对能够调节再分配的公共服务建设则投入不足。在很长一段时间内,财政支出的重心在经济建设领域,对于公共服务的投资则严重不足。政府在财政分配和投资上所表现出来的这种重经济建设和轻公共服务,也被批评为政府职能的选择性履行。(2)在“部门财政”体制的定位下,代表各种行业的政府部门都在财政预算中发挥着程度不同的作用,都旨在争取本部门及其所代表行业利益的最大化,进而忽视了公共和弱势群体的利益。除此之外,各个具有财政自主权的部门主体还通过不受限制的利用“软预算约束”和“逆向软预算约束”来实现资金分配权的最大化,这样就极大地腐蚀了财政体制。在财政收入总额固定不变的情况下,开支向政府部门倾斜,也就意味着公共支出减少。(3)在人民代表大会预算监督功能没有得到完全发挥的情况下,中国财政支出缺乏“外部控制”。人民代表大会被认为是代表人民和监督政府的权力机关,它被赋予了管理政府“钱袋子”(即预决算)的功能,但是,由于目前人大代表职位大多是非专职化的设计,因而“除非是具有会计专业知识的人大代表,普通的人大代表很难理解预算草案,就更别提对预算进行有效监督了”[15]。

再分配能力被认为是保障经济安全、维护社会分配正义的重要一环。根据西方国家的经验,再分配能力使政府能够通过某些形式的重新分配来缓和社会风险,缩小富人与穷人之间的差距。众多学者的研究表明,西方国家主要通过再分配有效地调节和降低了基尼系数,其中,信奉“福利国家”的北欧诸国,通过再分配更是使基尼系数下降了近一半,如瑞典和芬兰[16]174。除此之外,无论从理论还是实践上来说,不平等往往都会增大政治不稳定的可能性,因此,再分配不仅关涉社会正义,而且关涉政治稳定、政权正当性,其重要性怎么强调都不过分。而一个国家要想拥有较高的再分配能力,必须同时具备三个条件:收入汲取(这是指一个预算体制从社会中汲取资源的能力)、公共责任(这是指一个预算体制对社会公众是否承担一种政治责任)、行政控制(这是指在政府内部是否有严格的财政控制)。收入汲取被认为是国家再分配能力的前提条件,但是强汲取能力并不能直接转化为再分配能力,其还必须兼具公共责任和行政控制。然而,当前中国的“部门财政”体制和“GDP崇拜”导向在很大程度上偏离了行政控制和公共责任,中国的再分配不仅没有像西方福利国家那样有效地降低基尼系数,还被认为是造成贫富差距和阶层固化的重要因素,如相关的研究表明,“中国政府并未为弱势阶层提供平等的公共服务机会,这种差别性政策阻隔了弱势阶层向上流动的渠道,导致贫弱在代际之间传承和延续”①卢盛峰、卢洪友:《向上流动:公共服务机会与中国代际间社会流动》(未刊稿)。,因此,中国的国家能力呈现出一种强汲取能力和弱再分配能力的畸形发展。

(二)强制能力与规范能力的畸形发展

强制能力是指国家运用暴力手段、机构、威胁等方式维护其统治地位的能力,规范能力则是指规范政府、企业及社会成员行为的能力。这两类国家能力主要与国家的法治化程度和制度化水平有关。其中,强制能力是规范能力的基础,通过法治建设,可以将强制能力转化为规范能力。强制能力被认为是维护国家安全与公共秩序的重要能力,如果国家强制能力不足则有可能面临“国将不国”和“无政府状态”的风险。中国强制能力的发展主要源自两个方面:一方面,作为一个有着威权主义制度历史的国家,中国也从传统社会那里继承了一个强有力的国家系统,保持了较强的社会管控能力,总体上维持了中国“强国家,弱社会”的基本格局;另一方面,综合治理的体制设计和实践,通过组织化动员,有效地调动了各种党政组织、社会资源和治理手段,进而保持了国家对社会的有效管理和控制。

与高强制能力相对的是弱规范能力。概括来说,一个国家要想拥有较强的规范能力,关键在于制度的健全与有效,也就是我们常说的“有法可依、有法必依、违法必究、执法必严”。然而,从目前来看,中国规范能力不足的根本原因在于“制度化水平低”,这主要表现在制度的完备性不够和制度的执行性不够两个方面。相较而言,后者的问题更为突出和严重。对此,许文慧(Vivienne Shue)解释,中国是一种“蜂窝状”结构,表现为一种“高度国家组织内的低度整合”[17],即国家决策的自主性比较高,但是执行的自主性比较低。这其中的原因在于决策权与执行权的分离,中央掌握“决策权”但不“执行”,地方掌握“执行权”但无权“决策”,再加上中央与地方所代表与关注的利益不同,中央主要关注的是宏观的与整体的利益,并将其作为决策的依据,而地方主要关注的是微观的与局部的利益,并将其作为执行的依据[18]。由于中央与地方的利益视角不同,最终造成了“上有政策,下有对策”的格局,很多制度在执行过程中都会“变异”。这种低制度化水平的政治社会化结果就是潜规则对于显规则的僭越,以及整个社会在行为准则上的“去制度化”趋势。

规范能力被认为是塑造与巩固国家认同、维护经济与社会生活秩序以及确保国家机构内部协调的重要能力,法律和制度则是国家规范能力的灵魂。这是因为,法律和制度明确界定了“权利”与“权力”关系,进而通过“保护权利”和“限制权力”来提升国家的规范能力。然而,由于中国制度化水平比较低,所以衍生了一系列的不正义问题和不稳定因素,这表现为:制度安排导致的不正义(如户籍制度与城乡二元结构)、制度变迁导致的不正义(如国企改革与国有资产流失)、制度空白导致的不正义(如遗产税与富二代)、制度乏力导致的不正义(如物权法和征地拆迁)、制度禁行不够导致的不正义(如贪污腐败),等等。总结而言,由于国家的强制能力比较高,使得许多政府机关不通过“法律”即可“办事”,进而削弱了国家的规范能力;而国家的规范能力不足、制度化水平较低又缺乏对国家强制能力的有效约束,进一步放任了国家强制能力的发展,造成了国家的强制能力与规范能力的畸形发展。

三、迈向有效:社会政策时代的国家能力发展

总结政策失衡时代的国家能力发展,我们可以得出两点启示:第一,一个良好的国家能力应该是各项具体能力的协调发展,国家能力“厚此薄彼”的畸形发展,无助于社会稳定,强汲取能力与弱再分配能力的畸形发展最终会导致“分配正义危机”,而高强制能力与弱规范能力的畸形发展最终会导致“利益表达困境”。第二,一个良好的国家能力应该是各项具体能力的适度发展,不是说具体某一项能力越强大就越好,比如再分配能力过于强大,势必会出现财政赤字危机;汲取能力过于强大,则会出现国家赋税过重,国富民不强。因此,任何一项具体能力的发展都应该有一个上线和一个下线,无论是超出上线还是跌破下线都是不可取的。

国家能力的畸形发展最终带来了一系列矛盾和困境,这主要表现为两个方面:一方面,由汲取能力与再分配能力畸形发展导致的社会不公正,在“经济建设型财政”的格局下,强大的汲取能力并没有转变为再分配能力,由此导致社会贫富的拉大,以2010年的基尼系数为例,西南财经大学的调查数据为0.61,国家统计局的调查数据为0.474,两者远高于0.3这一稳定线;另一方面,由强制能力与规范能力畸形发展导致的社会不稳定,由于规范能力较弱,制度内的利益表达渠道不畅,这主要表现为司法不公与信访异化两个方面。在此背景下,民众被迫选择制度外参与,各种群体性事件随之急剧增长。为了维持社会秩序,国家的强制能力开始彰显,进而确立了刚性维稳的目标。然而,刚性维稳的本质是“重强制能力轻规范能力”,最终陷入了越维越不稳的怪圈。

面对社会不公正和社会不稳定这两大社会难题,党和政府开始改弦更张,进行政策调整,强调经济与社会的协调发展。学界普遍认为,以科学发展观、和谐社会等新执政理念的提出为标志,我国开始走向社会政策时代[19]。社会政策是指现代社会以社会公正为核心价值,以政府和其他公共机构为主角,推进各类资源尤其是公共资源的合理配置,通过提供社会公共物品与服务的方式,调整现行社会生产与分配关系的一系列社会性行动的总和,这主要包括社会保障、住房、卫生、教育、社会工作以及社会福利等方面[20]。其中,以提供社会公共物品与服务为手段来调整生产关系,是社会政策与经济政策的重要分野[21]111(表3)。

表3 经济政策与社会政策治理模式的比较分析

社会政策时代的到来,是党和国家对于政府职能全面、准确再认识的结果,它强调的是政府职能的全面履行,经济政策与社会政策的协调推进,正如十六大报告所指出的那样,政府职能包括“经济调节、市场监管、社会管理、公共服务”等四个方面。因此,要想准确把握社会政策时代的科学内涵,必须充分认识到,它是指国家通过发展社会政策以协调经济和社会的均衡发展,进而保障政府职能的全面履行。社会政策时代的国家能力发展具有如下两个特点:一是国家继续通过巩固和推进在经济政策时代所发展起来的高强制能力和汲取能力。就强制能力而言,国家在继续坚持综合治理的体制下,通过“加强和创新社会管理”来进一步推进强制能力建设。就汲取能力而言,国家在继续坚持分税制的体制下,通过“保增长”来进一步推进汲取能力建设。二是在保障和改善民生、扩大公民有序政治参与的理念指导下,国家通过一系列社会政策和法治建设来加快再分配能力和社会规范能力的建设,改变之前国家能力畸形发展的格局,推动国家能力的均衡发展,这具体表现为以“保障民生”的财政建设来推动再分配能力的发展和以“破立相济”的法制建设来推动规范能力的发展两方面。

(一)以“保障民生”的财政建设来推动再分配能力的发展

随着“更加注重社会公平,使全体人民共享改革发展成果”、“着力保障改善民生,促进社会公平正义”、“必须坚持走共同富裕道路”等保障公平正义口号的提出,以及包括城市低保、取消农业税、试行城市廉租房、全面推进新型农村合作医疗、结构性减税等在内的一大批社会政策的实施,国家开始在再分配能力建设上下力气和做文章,以此来缩小地区之间、城乡之间和居民之间的收入差距。概括而言,国家对于财政杠杆的利用主要表现在如下两个方面。一方面为加大财政转移支付,发挥财政转移在调节地区和城乡收入差距方面的功能。自2003年以来,中央的财政转移支付大力向中西部地区倾斜,这体现为:(1)加大一般性转移支付力度,弥补中西部地区财政收支缺口;(2)在分配其他财力性转移支付时给予倾斜,诸如在农村税费改革、农村义务教育、调整工资等转移支付方面,均提高了对中西部地区的资助比例;(3)设立专项支持政策,如旨在实现西部地区基本普及九年义务教育、基本扫除青壮年文盲目标的“西部地区‘两基’攻坚计划专项基金”①发改委:《中央财政转移支付体现了对中西部的倾斜》,http://www.chinanews.com/cj/hgjj/news/2008/03-03/1179939.shtml,2013-02-20.。据统计,从2003年到2007年,中央财政对地方的转移支付累计4.25万亿元,其中,87%用于支持中西部地区②温家宝《中央财政转移支付87%支持中西部》,http://news.sina.com.cn/c/2008-03-05/0938150 80012.shtml,2013-02-19.。另一方面为调整财政收支结构,国家对于财政收支结构的调整主要体现在“少取”和“多予”两方面。“少取”主要表现为取消农业税和提高个人所得税起征点,这两项减税计划使得农民和中低收入群体直接从中受惠。“多予”主要表现为国家开始加大对公共服务领域的投入,包括医疗、养老、住房保障等在内的这些以往被国家财政覆盖不到或覆盖不足的公共服务领域,开始成为国家财政支出的重点。从我国政府支出结构来看,经济建设和社会文教的支出比重不断缩小甚至趋同[22]172-173。经过这些努力,我国财政结构也由“经济建设型财政”转变为“民生财政”,财政属性逐渐倾向于保障和改善民生。

(二)以“破立相济”的法制建设来推动规范能力的发展

正如上文所述,规范能力的建设主要表现为国家的法治化程度和制度化水平,一个良好的制度总是试图在国家权力和公民权利之间保持均衡。然而,中国制度建设的问题,首先体现为国家权力与公民权利的失衡,制度天平向国家权力的倾斜,致使国家权力触角变长、干预范围变大。因此,要想促进规范能力发展,维护社会公平,制约国家权力滥用和保障公民权利有效,制度重建也就成为必然。具体而言,我国对于规范能力的发展和法律制度的重建主要表现为“破”和“立”两个方面。所谓“破”主要是指针对现有的、不适宜社会发展的制度进行废止或修改。这主要包括如下几个方面:(1)取消农业税,进而破除农业税制度所带来的政府“胡乱摊派”对公民财产权的侵害;(2)改革户籍制度,进而破除户籍制度所带来的“限制人口流动”对公民身份平等和人生自由权的侵害;(3)废除收容遣送制度,进而破除收容遣送制度所带来的政府强制收容和遣送对公民人身权的侵害;(4)废除行政强制拆迁制度,进而破除行政强拆对公民财产权的侵害。所谓“立”主要是指根据社会发展需要对现有制度的进一步完善和发展。诸如,颁布和出台了《宪法修正案》、《物权法》、《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《国家赔偿法》等,以此来保障公民人身和财产权利,规范政府征用行为;通过《行政许可法》,减少政府对市场和社会的不合理干预,规范政府的行政审批行为。政府在立法方面的一“破”一“立”,有效地规范了政府权力的边界,使政府权力行使和公民权利保障做到了有法可依。

2013年的十八届三中全会被认为是中国政治发展的又一个标志性时间点。从十八届三中全会所做出的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》来看,再分配能力和规范能力将继续成为我国当前改革和发展的着力点。《决定》指出,改革要“以促进社会公平正义、政经人民福祉为出发点和落脚点”,包括财政体制改革、收入分配改革、户籍制度改革、农村土地改革、经济体制改革等在内的多项改革将进一步促进社会的公平正义,增强国家的再分配能力。除此之外,《决定》还指出,改革要“加快推进社会主义民主政治制度化、规范化、程序化,建设社会主义法治国家”,根据对《决定》高频词的统计,“制度”一词更是以183次排在首位,而包括信访制度改革、官员考核改革、监督体制改革、社会治理体制改革在内的多项改革将进一步推进国家的制度化水平,增强国家的规范能力。全面深化改革将进一步推进中国的国家能力建设,加速建设有效国家的步伐。

[1](美)弗朗西斯·福山:《国家构建:21世纪的国家治理和世界秩序》,黄胜强、许铭原译,北京:中国社会科学出版社2007年版。

[2]王绍光:《国家治理与基础性国家能力》,载《华中科技大学学报(社会科学版)》2014年第3期。

[3]王绍光:《祛魅与超越》,北京:中心出版社2010年版。

[4](英)迈克尔·曼:《社会权力的来源》(第二卷·上),陈宏海译,上海:上海世纪出版集团2005年版。

[5](美)詹姆斯·R.汤森、布兰特利·沃马克:《中国政治》,顾肃、董方译,南京:江苏人民出版社2003年版。

[6]宫志刚:《社会转型与秩序重建》,北京:中国人民公安大学出版社2004年版。

[7]陆建华:《中国社会问题报告》,北京:石油出版社2002年版。

[8]唐皇凤:《社会转型与组织化调控:中国社会治安综合治理组织网络研究》,载《复旦大学博士学位论文》2006年版。

[9]王绍光、胡鞍钢:《中国国家能力报告》,沈阳:辽宁人民出版社1993年版。

[10]郑永年:《全球化与中国国家转型》,杭州:浙江人民出版社2009年版。

[11]马骏:《经济、社会变迁与国家重建:改革以来的中国》,载《公共行政评论》2010年第1期。

[12]王绍光:《大转型:1980年代以来中国的双向运动》,载《中国社会科学》2008年第1期。

[13]杨光斌:《社会权利优先的中国政治发展选择》,载《行政论坛》2012年第3期。

[14]中华人民共和国国家统计局:《中国统计年鉴2010》,北京:中国统计出版社2010年版。

[15]王绍光:《从税收国家到预算国家》,载《读书》2007年第10期。

[16]秦晖:《什么是“福利国家”》,载梁治平主编:《转型期的社会公正》,北京:生活·读书·新知三联书店1970年版。

[17]陆德泉:《“关系”——当代中国社会的交换形态》,载《社会学与社会调查》1991年第5期。

[18]闫帅:《公共决策机制中的“央地共治”——兼论当代中国央地关系发展的三个阶段》,载《华中科技大学学报(社会科学版)》2012年第4期。

[19]郁建兴、何子英:《走向社会政策时代:从发展主义到发展型社会政策体系建设》,载《社会科学》2010年第7期。

[20](英)迈克尔·希尔:《理解社会政策》,刘升华译,北京:商务印书馆2003年版。

[21]杨团:《社会政策》,载俞可平主编:《中国治理变迁30年:1978—2008》,北京:社会科学文献出版社2008年版。

[22]吴爱明、沈荣华、王立平:《服务型政府职能体系》,北京:人民出版社2009年版。

责任编辑 胡章成

Towards Effective State:China’s State Capacity Changes in Process of Reform

YAN Shuai

(School of Marxism,HUST,Wuhan 430074,China)

“Promoting the modernization of national governance systems and governance capacity”indicates that state capacity is the effective explanatory variable in many factors.Since the reform and openingup,China’s state capacity has experienced three changes:in the period of economic policy which took economic construction as the center,China completed the development form arbitrary power to fundamental power,and gave priority to promoting the development of coercive capacity and extractive capacity.In the period of policy imbalance which performanced uncoordinated development between economy and society,it resulted in abnormal development of state capacity in china.In the period of social policy which stresses on guaranteeing and improving the livelihood of the people,Chinese government has begun to focus on promoting regulatory capacity and redistribution capacity building.

political development in China;state capacity;effective state;policy change

闫帅,政治学博士,华中科技大学马克思主义学院讲师,研究方向为国家治理与政治发展。

教育部哲学社会科学研究重大攻关项目“当代中国政治制度的实践发展与理论创新研究”(13JD022);华中科技大学自主创新研究基金资助项目“公民参与背景下的政府回应体系与能力建设研究”(2014AC009)

2014-12-18

D616

A

1671-7023(2015)02-0010-08