我国商业银行保理业务存在的问题及对策

2015-01-02史蒙于

史蒙于

(安徽大学 经济学院,安徽 合肥 230601)

1 我国商业银行保理业务发展现状及其必要性

1.1 我国商业银行保理业务发展历程及现状

随着中国改革开放和对外贸易的发展,保理从20世纪80年代末引入到我国,迄今为止已经有二十多年的历史.1992年,中国银行最早推出国际保理业务并同时正式加入FCI,成为国内最早的FCI会员.这一时期,我国保理业务才刚刚起步,尽管在业务规模、业务品种及服务水平上都难以与国际同业相比,但却在不断的成长壮大.

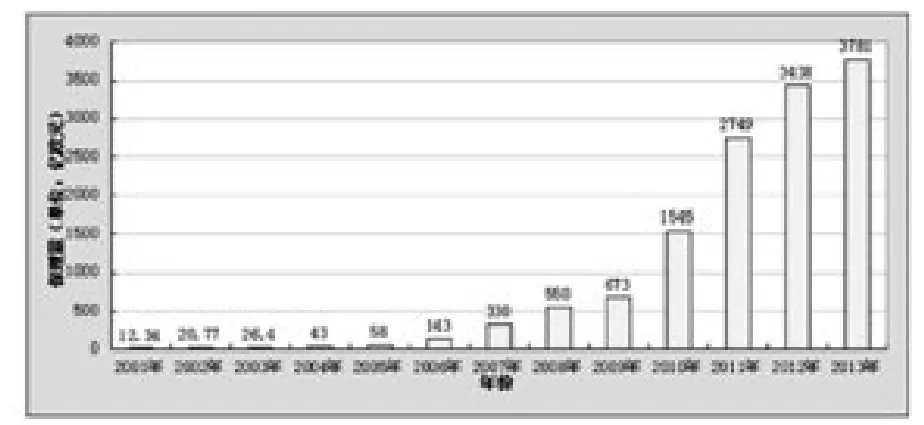

2000年以后,我国保理业务进入高速发展阶段.2000年3月,中国银行作为国内最早的FCI会员,最早推出了两项国内代理融资业务:发票贴现业务和综合保理业务,开始了我国国内保理业务的正式市场运作,随后,各家商业银行也纷纷效仿,逐步开展各自的国内保理业务.2001年发生的南京爱立信倒戈事件,对我国保理业务的开展产生了十分重大的影响,促使各家中资银行加大了对保理业务的探究和开拓.2000年以后,我国保理业务呈现出高速发展的态势,当前,我国大陆加入FCI的成员已经有25家,其中银行业金融机构占据了23家.从2008年1月开始至今,中国出口双保理业务总量就一直跃居世界第一.FCI的统计数据显示,2013年中国国国际及国内保理业务总量达到3781亿欧元,较去年上升9.98%.

图1 2001年-2013年中国银行保理业务总量

2013年,国内保理业务量达2954亿欧元,国际保理业务量达827亿欧元.尽管我国保理业务起步较晚,但一直保持着较高的增长态势.

1.2 我国商业银行开展保理业务的必要性

保理业务作为一项“舶来品”,在国内的发展还不成熟,发展前景十分广阔.不难料想,那些外资银行进入中国金融领域后,由于其在分支机构、网点规模等方面都无法与国内的商业银行相抗衡,必然要在那些不受网点制约而又为其所熟悉或擅长的业务上与国内商业银行展开竞争,而保理业务便顺其自然地成为外资银行进军中国金融市场的切入点.因此,我国商业银行大力开展保理业务将有利于其抢占市场先机,增强自身竞争力,发展保理业务对商业银行来讲无疑具有十分重要的现实意义.

对商业银行来说,保理业务可以扩展其服务的领域和盈利的空间.伴随着银行传统授信业务盈利空间的逐渐压缩和同行业竞争的进一步加大,银行急需寻找新的利润增长点.银行通常以保理业务为切入点,借此机会将保理业务的客户纳入到自身的客户体系.因此,为进一步开展中间业务、需求新的利润增长点,我国商业银行必须大力开发保理业务市场.

2 我国商业银行保理业务发展面临的问题

2.1 银行保理业务市场定位不清晰

在选择保理业客户群体方面,我国商业银行总喜欢“嫌贫爱富”,找风险低的大客户,然而保理业务的最佳客户群往往不是这类大型企业,就目前来看,将眼光盯在大中型企业的各家商业银行保理业务开展的情况并不乐观.因为一方面,大中型企业由于实力雄厚,资金充裕,所以对保理的需求并不大;另一方面,由于大中型企业是各大商业银行争取的对象,显而易见,这使得银行之间的竞争更加激烈,最终可能会导致银行为吸引客户而做出让利的行为,压缩银行的盈利空间.而中小企业一般规模较小、资金实力较薄弱、规模不大、资信水平不高、融资能力较差,在议价中往往处于被动地位,经常要采用赊销的方式来推销产品,所以对保理业务的需求会更高.

2.2 保理专业人才匮乏

由于保理业务具有综合性的特点,且与资产业务、负债业务及其他中间业务有着千丝万缕的关系,这就要求从事保理业务的人员要具备综合素质,不仅要具备金融、结算等相关理论知识,还要了解相应的法律法规、国际惯例及习惯,熟练掌握计算机和专业英语等辅助技能.在我国现阶段,暂时还没有专门的保理业务资格考试,绝大部分从事保理业务的相关工作人员也没有接受过专业的保理机构的培训,大多是从银行其他业务部门抽调的人员.此外,由于我国保理业务起步晚,发展规模较小,保理业务从业人员没有接受过实务操作方面的培训和锻炼,导致保理业务整体效率低下.所以,专业人才的困乏在很大程度上制约了我国保理业务的进一步发展壮大.

2.3 保理业务法律法规体系不健全

在我国,开展保理业务依据的行为准则主要有《国际保理惯例规则》、《国际保理服务公约》和《仲裁规定》等,但它们是适用于西方发达国家的法律法规,与我国市场经济的实际情况并不完全相符.中国银监会在2013年第21次主席会议通过了《商业银行保理业务管理暂行办法》,但它只是银行保理业务的自律性规范,并不具有强制性.各商业银行也只是将保理业务作为银行的一项中间业务来经营,我国保理业务一直处于有法难依、无章可循的状态.所以,我国迫切需要建立符合我国国情的保理法律体系,使我国的保理业务在法制化的道路上不断发展.

2.4 保理业务风险控制不完善

我国商业银行在开展保理业务中面临诸多风险,如信用风险、法律风险、操作风险等.而保理业务主要是购买供货商的应收账款,最终需要从购货方收取货款.所以,银行对购货方的资信评估极其重要.在我国,信用体系的不完善往往给保理业务的发展带来许多障碍,表现为产品质量问题、信息造假问题、经济欺诈问题等.产品质量的失信,既影响了市场秩序,又破坏了社会风气,同时也使得保理业务的发展受到了很大的阻碍.

3 我国商业银行保理业务发展的对策

3.1 银行明确市场定位,丰富业务品种

为降低保理业务中的风险,我国商业银行应当对保理业务目标市场及目标客户群体进行明确的定义,细分和明确目标市场,谨慎选择最适合的目标市场、目标客户群体去投放产品,详细分析目标企业的市场份额、财务状况、企业成长性等.丰富保理产品种类,尽量满足客户对保理业务品种的需求,不仅为客户提供贸易融资和账款托收的服务,还应提供销售账务管理、坏账担保、风险控制等其他服务项目.随着业务的不断扩大与发展,银行应加强对客户的了解,建立客户信用评估机制.就融资功能来讲,提供以无追索权保理为主,以满足客户对保理业务的需求.

3.2 加快培养保理专业人才

为促进我国保理业务的发展,商业银行应加快培养保理专业人才,坚持“引进来、走出去”相结合的办法.一方面,积极引进国际上专业保理公司的人才,加强国内保理业务人员与国际保理业务人员的交流与合作,通过定期开展研讨会等形式,邀请相关专家介绍保理业务经验及风险防范,及时了解国际上保理业务最新动态;另一方面,我国应举办保理从业资格考试,定期考核相关从业人员的专业水平,银行自身也要加强对本行员工的培训和考核.此外,保理从业人员应自觉加强自身综合素质的建设,不断提升自身实力以适应我国保理业务的发展需要.

3.3 完善相关法律法规及规章制度

为完善我国保理业务相关法律法规及规章制度,有关部门应依据国际有关惯例,如《国际保理公约》、《国际保理业务惯例规则》等,借鉴发达国家的立法经验,同时与我国保理业务发展的实际情况相结合,制订和完善有关的规章制度和业务操作程序.明确保理流程每个环节的相关规则,对保理当事人如出口商、进口商和银行之间的相关法律法规应当明确、可操作;将保理业务纳入金融监管,采用现场检查和非现场检查的手段,保证保理市场的有序进行.

3.4 完善信用体系及风险控制机制

为有效控制保理业务风险就必须尽快完善我国的信用体系.各商业银行应建立信息数据系统,对企业信息进行系统性管理,以防止信息不对称给银行带来的损失,有效避免客户进行信息造假而带来的欺诈风险.商业银行要慎重选择客户,强化企业的资信管理,在受理业务之前做好买卖双方的资信调查,创建科学的企业信用评估机制,建立可靠的资信管理系统,持续密切关注供货商或赊销商的财务状况、经营管理水平、现金流等.同时加强银保合作,建立保理保险制度,转移自身的经营风险.由于保理本身存在很大的风险,一旦发生坏账,银行只能自己承担严重的经济损失.为降低自身的经济损失,欧美等保理业务较发达的国家往往选择将保理业务向保险公司再投保的做法,以分散自身承担的风险.我国商业银行应学习别国保理公司的做法,加强与保险公司的合作,减少自身的经营风险.

4 结束语

保理业务作为一项综合性金融产品,在我国经过二十多年的发展,取得了令人瞩目的成绩.但和发达国家相比,还存在很多问题.为此,商业银行应制定清晰的市场定位,丰富保理业务产品以满足客户的不同需求;此外,银行要加强自身建设,提高防御风险的能力,同时为促进保理业务的发展,大力培养一批高素质保理专业人才;政府等相关部门应为保理业务的发展创造有利的外部环境,完善保理相关法律法规及规章制度,营造诚实守信的社会氛围.发展与壮大保理业务是我国商业银行今后很长一段时间的工作重心,只有在金融界、政府主管部门及经贸界的共同努力下,我国保理业务的发展环境和各项条件才会越来越好,才能有效推动我国保理业务的发展步伐.

〔1〕金晓宸.关于国际保理业务及其在我国开展文体的研究[D].辽宁:东北财经大学,2003.

〔2〕高晓明.关于我国保理业务发展的趋势研究[D].北京:对外经贸大学,2005.

〔3〕丁永琦.开展国内保理业务存在的问题分析[J].经济研究导刊,2013(16):167-168.

〔4〕黎孝先.国际贸易实务[M].北京:对外经济贸易大学出版社,2002.38-43.