大型泵站进水口双排钢板桩围堰设计与安全性分析

2014-12-31何勇

何 勇

(杭州市南排工程建设管理处,浙江 杭州 311305)

1 工程概况

杭州三堡排涝工程位于京杭运河最南端与钱塘江沟通的咽喉之地三堡二线船闸西侧,是以防洪排涝为主结合改善水环境的大型枢纽工程[1],设计排涝流量200m3/s,配置4台单机流量50m3/s斜轴泵,装机13.2MW。工程主要由进水口、五孔进水箱涵、泵站、四孔排水箱涵等建筑物组成,均为一级建筑物。泵站进水口位于三堡二线船闸上游引航道锚埠区,与京杭大运河斜交,主要包括导航架、拦污栅交通桥、航道水平和垂直防护等工程,与航道交叉工程施工范围156m。

进水口施工与进水箱涵、泵站、排水箱涵施工同步,整个工程基坑承长条状,基底宽度32~102m,长度800m,开挖深度7~18m,基坑安全等级均为一类,围堰保护范围约3.5万m2。进水口位于三堡二线船闸上游引航道锚埠区,围堰的选择和施工受航运限制、周边环境影响大。围堰的设计、施工必须考虑围堰自身结构安全性、稳定性、实用性,同时做好防撞、防冲刷、防渗透、施工期监测措施,确保运河航运和工程施工的安全。

2 围堰建筑物设计

2.1 围堰选型和布置

围堰的选型和布置除考虑能满足永久工程施工外,还必须考虑对通航的影响。由于三堡二线船闸的设计过闸能力约占总过闸能力的60%,作为沟通京杭大运河和钱塘江的重要运输通道,严禁断航。三堡二线船闸引航道河道宽45.0m,进水口前沿现浇混凝土护底等永久工程占用航道宽度约11.0m,围堰最大高度约7.6m。若采用普通土石围堰结构,其围堰底宽至少大于20.0m。施工工作面、通航安全距离3.0m,三堡船闸过船宽度为12.0m,仅能满足单向通航。按照航道部门的评估,施工期间通航保证宽度25.0m,围堰必须采用双排钢板桩型式。原有挡墙前沿5.0m范围经高压旋喷桩和抛石防冲处理过,双排钢板桩与原挡墙的衔接采用管袋土围堰,全长222.3m,其中双排钢板桩围堰轴线长192.0m,管袋土围堰轴线长30.3m,管袋土与钢板桩围堰搭接长度不小于6.0m(见图1)。

图1 围堰布置图 单位:m

2.2 渡汛水位选择

进水围堰为4级建筑物,跨汛期施工,工期7个月,按汛期10a一遇洪水标准设计。对应的水位为3.31m。运河常水位1.50m。

2.3 钢板桩围堰断面设计

围堰顶高程3.8m,顶宽6.0m,围堰内外侧钢板桩桩长15.0m,桩顶高程3.5m,桩底高程-11.5m,桩顶设围檩,2排桩间采用φ40钢拉杆连接,拉杆间距1.6m,钢板桩间填砂质粉土,断面见图2。

图2 双排钢板桩围堰断面图 单位:m

2.4 围堰防撞措施

运河过闸最大船只约800t,必须避免船舶的正面撞击。按照围堰布置,发生船只撞击围堰危险区域为管袋土围堰区域,在该区域布置加强三角钢管桩。围堰外侧2m布置1排防撞钢管桩,桩顶高程3.5m,间距3.0m。钢管桩长15.0m,直径500mm钢管。进入围堰区设警示、提示标志,桩顶安装警示灯。通过三堡船闸合理调度,大型船只尽量走一线船闸。

2.5 围堰防渗措施

围堰防渗主要是钢板桩的防渗,围堰与老挡墙连接段的截渗。钢板桩本身具备止水性能,为确保可靠度,外侧钢板桩内侧布置1层土工膜防渗。老挡墙前趾存在防冲抛石层,管袋土围堰底部存在渗透通道,老挡墙后背为填土,也可能存在绕渗通道。在围堰与挡墙连接处增设双排高压旋喷止水桩,桩径1.0m,桩 (排)间距0.7m,深度同钢板桩底高程,高压旋喷桩嵌入钢板桩不小于5.0m,并与5孔进水箱涵基坑止水帷幕连成整体,形成防渗、截渗封闭圈。

2.6 围堰冲刷措施

受船行水波和船闸运行影响,航道刷深比较严重,设计航道底高程-2.27m,航道实际底高程达-3.60m,对围堰安全非常不利。防冲措施采用抛石保护,外江侧抛石至航道设计底高程,基坑侧抛石至开挖面,抛石与钢板桩内部填土同步进行。

3 钢板桩结构安全性分析

3.1 工程地质

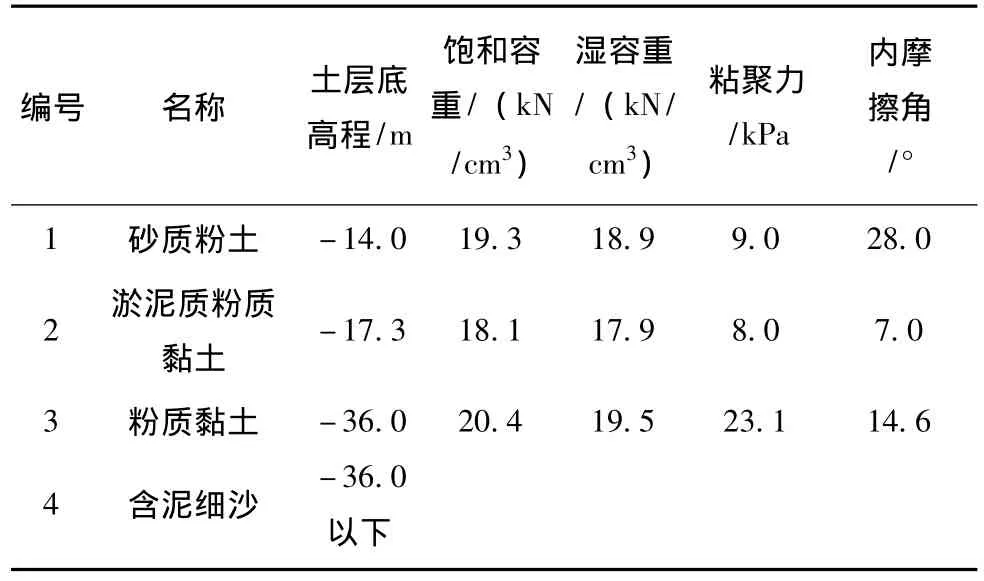

进水口区域地层自上而下分4层,分别是砂质粉土、淤泥质粉质黏土、粉质黏土、含泥细沙,钢板桩座落在砂质粉土层,力学指标见表1。

表1 土层力学性质指标表

3.2 钢板桩选型

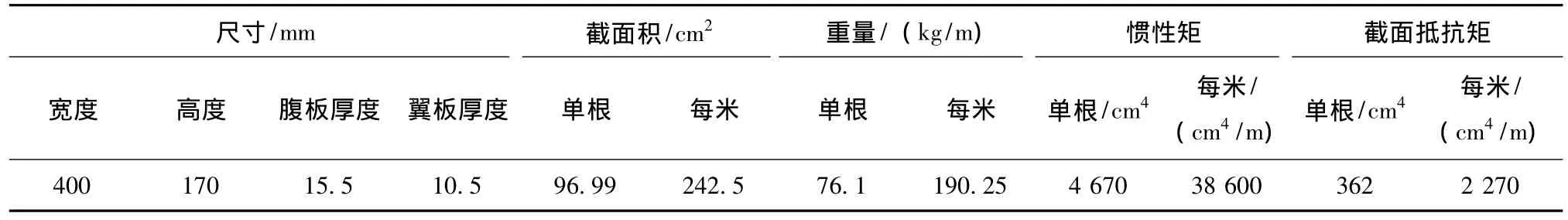

根据市场情况,钢板桩选用成熟的拉森IV型冷弯钢板桩,桩长15.0m,钢材材质Q345B。钢板桩基本参数见表2。

表2 钢板桩基本参数表

3.3 计算工况

双排钢板桩最不利工况为进水口施工期间遇设计洪水,基坑开挖至设计高程,坑内水位下降至-3.17m。

3.4 钢板桩内力计算

钢板桩结构内力分析采用竖向弹性地基梁法中的m法。其基本假定是将土体视作弹性变形介质,具有沿深度成正比增长的地基系数;桩的位移与桩的长度相比较小;桩处于弹性状态,并服从虎克定律。

竖向弹性地基梁法是将板桩入土部分假定为弹性地基上的薄板,采用基床系数法进行计算。m法的水平地基反力系数 (基床系数)k按下式确定:

式中:k为水平地基反力系数;m为水平地基反力系数随深度增大的比例系数;Z为计算点距计算水底泥面的深度(m)。

设计工况下允许围堰有少量变位,钢板桩内力计算时,不考虑拉杆作用。钢板桩单延米最大弯矩为373.40kN·m。

截面抵抗矩Wx=373.40×106kN·m/310MPa×1.35×1.15=1870cm3/m。所选钢板桩截面抵抗矩为2270cm3/m,满足要求。

3.5 钢板桩入土深度复核

根据内排钢板桩入土深度,确定主动土压力、被动土压力和水压力对第2道拉杆安装点的力矩MEa、MEp、MEw,钢板桩入土深度需满足以下经验公式:

式中:MEa为主动土压力对第2道拉杆安装点的力矩(kN·m);MEp为被动土压力对第2道拉杆安装点的力矩(kN·m);MEw为水压力对第2道拉杆安装点的力矩(kN·m)。

经计算,双排钢板桩围堰入土深度安全系数:基坑侧钢板桩为1.63,外海侧钢板桩为1.86,满足要求。

4 钢板桩稳定性分析

4.1 整体抗滑稳定分析

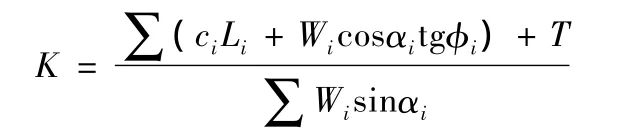

根据《浙江省海塘工程技术规定》,海堤整体稳定采用瑞典条分法,最小安全系数kmin按非正常运行条件考虑控制在1.10以上。其计算公式如下:

式中:k为抗滑安全系数;Wi为土条的滑弧长、重量(kN);Li为土条的滑弧长(m);Ci为土条滑动面上的凝聚力(kPa),φi为土条滑动面上的内摩擦角(°);αi为滑动面中点的切线与水平线的夹角(°);T为土工织物设计强度(kN);

钢板桩整体稳定系数为1.68,满足要求。滑动面见图3。

图3 双排钢板桩围堰稳定计算图

4.2 抗剪切变形稳定分析

双排钢板桩结构作为一个柔性结构,抗剪切变形稳定分析采用北岛法。其抗剪切变形稳定安全系数计算按下式进行:

式中:Mf为钢板桩结构所能提供的极限抵抗力矩(kN·m);Ms为钢板桩所受的变形力矩(kN·m),指海底面以上的墙前波浪力、墙后土压力、桩间剩余水压力以及上部结构所受的外荷载对海底面的力矩。K为抗剪切变形安全系数,取 1.2。

式中:γ为围堰内填料的计算容重(kN/m2);H0为计算围堰内填料抵抗力矩时的换算壁高(m);V0为相对围堰宽度,υ0=B/H0,B为双排钢板桩间距(m);φ为内填料的摩擦角(°)。

经计算,双排钢板桩围堰的抗剪切变形稳定安全系数为4.21,满足要求。

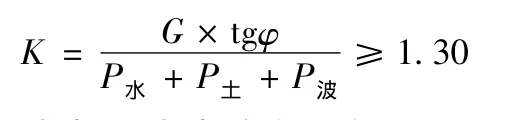

4.3 抗滑稳定分析

堰体滑移稳定即忽略板桩作用的前提下,在承受水压荷载的情况下,双板桩围堰填充土体的摩擦阻力必须阻止水压力引起的滑动。参考钢板桩抗滑稳定公式:

式中:G为内填土重力(kN);φ为滑动面处淤泥的摩擦角(°);P土、P水、P波为对堰体的土压力、水压力、波压力(kN)。

经计算,双排钢板桩围堰抗滑稳定安全系数为5.63,满足要求。

4.4 抗倾稳定分析

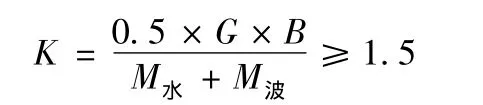

参考毛铠《格形钢板桩结构设计施工手册》和JTS 167-3—2009《板桩码头设计与施工规范》,钢板桩抗倾稳定需满足以下公式:

式中:G为围堰内填土重量(kN);B为双排钢板桩宽度(m);M水、M波为水压力、波压力对基坑侧的板桩桩尖的力矩 (kN·m)。

经计算,双排钢板桩围堰抗倾稳定安全系数为1.88,满足要求[2-3]。

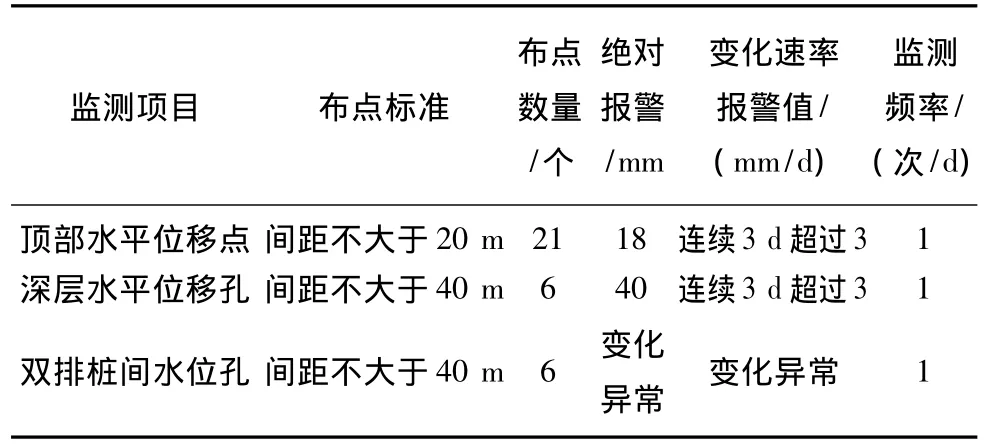

5 工程监测措施

工程监测措施采用日常巡查措施和工程监测措施。日常巡查定人、定时间、定线路、定巡查内容,施工期间每天巡查不少于1次,遇洪水、基坑监测数据巡查频率加倍。工程监测措施包括顶部水平位移、深层水平位移、堰体内水位[5]。布置、报警值见表5。

表5 钢板桩围堰工程监测控制指标表

6 结语

(1)针对靠近运河、涉航运工况、工期紧、安全性要求高的施工围堰,优先采用双排钢板桩;

(2)双排钢板桩的设计除满足结构和稳定性要求外,还要结合防撞、防冲刷、防渗、施工期监测措施;

(3)该双排钢板桩施工工期1个月,抽水后2个月围堰位移基本稳定,最大深层水平位移发生在顶部,位移量46~86mm,均超过报警值,但在设计工况计算最大位移范围内。典型位移成果见图4,最大位移孔位位于围堰中部,整体安全。

图4 5#测斜孔位移累计位移图

(4)从深层位移观测成果看出,围堰发生2次大的变位,第1次发生在07月05—15日,主要由于围堰体内存在绕渗,堰内水位接近外江水位导致变形突变;第2次发生在08月05—16日,主要由于堰顶大型车辆通过造成。

(5)双排钢板桩施工质量重点控制钢板桩的垂直度,确保双层止水效果;通过控制堰内抽 (降)水速率、控制堰顶超载、堰内水位,防止围堰过大变形,进而影响围堰安全。

[1]潘卫平.扩大杭嘉湖南排杭州三堡排涝工程可行性研究报告[R].杭州:浙江省水利水电勘测设计院,2008.

[2]中华人民共和国交通部.JTS 167-3—2009板桩码头设计与施工规范[S].北京:人民交通出版社,1998.

[3]毛铠.格形钢板桩结构设计施工手册[Z].北京:中国计划出版社,2010.

[4]中华人民共和国建设部.GB 50497—2009建筑基坑工程监测技术规范[S].北京:中国计划出版社,2009