固体缓释肥压缩成型工艺研究与样机试制

2014-12-28黄正明宋德庆中国热带农业科学院农业机械研究所广东湛江524091

黄正明,宋德庆*,薛 忠,李 玲,王 刚 (中国热带农业科学院农业机械研究所,广东湛江524091)

2014年第八次全国森林资源清查结果显示:全国森林面积2.08亿hm2,我国森林资源总量继续位居世界前列,人工林面积继续保持世界首位,达 4 666.7 万 hm2[1-3]。其中,桉树、马尾松、杉木等[4-6]人工林面积均已经超过 1 000万hm2,人工林的发展规模不断扩大,大大缓解了我国木材和林产品供需矛盾[7]。

人工林的大面积种植,必然产生巨大的肥料需求,农业生产实践表明,科学的施肥措施不仅可以保持和提高土壤肥力和生产力,还可以促进作物增产[8-11]。目前,国内外广泛使用的速效化肥普遍存在利用率低、环境污染严重等问题。因此,各国均在研制肥料效果好、环境污染少、经济效益高的新型肥料,如缓释肥[12]。唐春红等人[13]开展了桉树长效缓释肥与普通桉树专用肥肥效对比的研究,该研究结果与刘子江[14]、李燕婷等[15]、卢艳丽等[16]在不同作物上使用长效缓释肥得到的结果类似,长效缓释肥具有用量减少、肥效稳长、利用率提高、增产增收等优势。因此,研究设计长效缓释肥的压缩成型机械具有重要的意义。

1 压缩成型方案的选择

目前,国内外颗粒(或粉末)常见的成型技术主要有3种:螺旋挤压式、模辊式和冲压式[17]。

螺旋挤压式,成型原理为物料经过加料口,在旋转螺杆的作用下,被搓成团状并沿螺槽滚动前进,因螺杆的剪切、压缩与搅拌作用,物料受到进一步的混炼和塑化,随着温度和压力的逐步升高,呈现出粘流状态,并以一定的压力和温度通过机头,最后得到所需形状的制品。该技术主要用于塑性材料、粉体或基质的造粒,得到的产品一般为颗粒,尺寸较小。

模辊式按照压辊和压模的形状差异又可以细分为直辊式、锥辊式以及平模式和环模式。模辊式成型技术利用压模与压辊之间的摩擦力与挤压力在常温下使粉碎后的原料不断的被压紧,进入模孔后颗粒位置及其间隙重新排列并发生机械变形和塑性变形,经历成型、保型等过程,最终被压缩成为形状规则、密度较大的块状或颗粒状产品。模辊式成型属冷压成型加工工艺,与热压成型工艺相比减少了环境污染且效率高[18]。

冲压式成型又称活塞冲压式成型,按照模具腔的不同可以分为开式冲压成型和闭式冲压成型。其结构简单,使用方便,其工作主要部件为上冲头、下冲头、成型腔以及脱模机构等,可以根据要求设计模具,得到不同尺寸大小的产品。

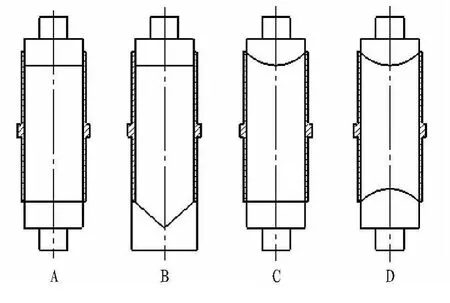

图1 压缩成型方案示意图

根据林业种植所需肥料的要求,最终得到的缓释肥应为固体圆柱状,因此,该文采用的压缩成型方案为更加简便灵活的冲压式(图1)。具体过程为:装料—冲压—保压—冲头上升—脱模。

2 压缩成型工艺的研究

目前,市场上正在销售的棒状肥料多为园艺用料,形状为圆柱状,其优点在于对应的成型模具较简单,但其直径一般小于20 mm,显然不能满足林业种植的需求。为了探讨当缓释肥的直径增大时,是否采用圆柱状更合理,以现有的林业种植专用肥料颗粒为对象,采用不同形状的模具,两端为平面(A)、一端为锥面(B)、一端为凹面(C)以及两端为凹面(D)进行了压缩试验,结合ANSYS的理论分析,得到了不同情况下压缩过程中力的传递和分布规律(图2)。

图2 压缩试验用不同形状的模具

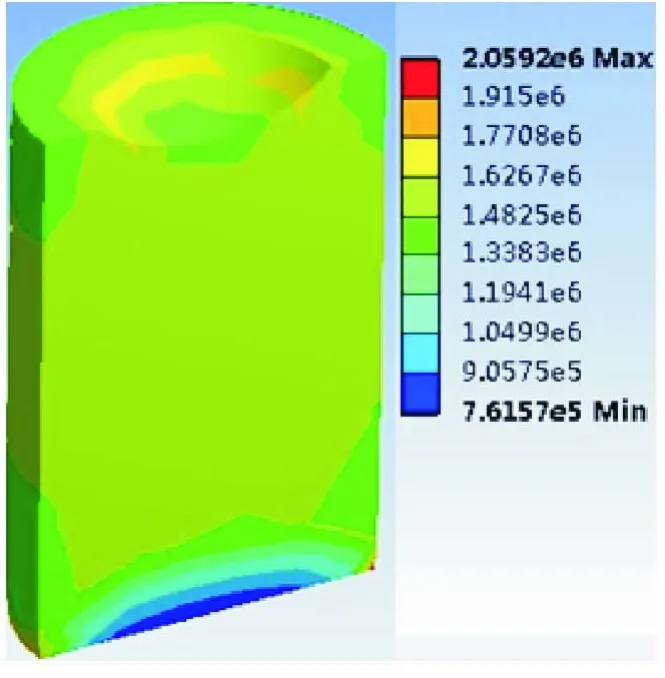

2.1 ANSYS理论分析 为了得到成型块在不同情况下单向受压后压力的分布规律,利用ANSYS对上述4种压缩情况进行了建模分析。

图3 模型A的受力分析

图4 模型B的受力分析

图5 模型C的受力分析

图6 模型D的受力分析

从图3~6得到的受力分析结果可以看出,两端为平面(试验A)和一端为锥面(试验B)单向受压时,成型块内部的应力分布规律类似,越靠近上端受压面的区域应力值越大,向下逐渐减小,在下端面的边缘和锥底边沿处应力值最大,轴心和锥顶处应力值最小。整体看来为周边处(即靠近成型腔处)的应力值大于轴心区域的应力值,即压缩过程中,中心区域的肥料最不容易粘结成型;一端为凹面(试验C)和两端为凹面(试验D)的对比结果可以明显看出试验D中间绝大部分区域的应力值大于试验C,而且靠近轴心区域的应力值也较大,说明试验D的成型效果明显优于试验C。

图7 模型D两端同时受压的受力分析

总的看来,4次试验中试验D的应力值大小以及应力的分布情况都优于前3种。从图(6)中还可看出,尽管两端均为凹面,应力分布情况有所改善,但是上端受压面周边的应力值明显高于下端没有受压的应力值,因此可以考虑上下两凹面同时受压,效果可能会更好。为此,进行了如图(7)所示的进一步分析。可以看出,当上下两端同时受压时,模型中分布的应力值更大,成型效果更优。因此,设计压缩模具时,应考虑同时实现上下模的压缩。

2.2 不同模具下的压缩试验 根据相关研究数据及预试验。结果可以判定,当试验所用专用颗粒肥在压力大约为4 000 N时,能较好的粘合成型。因此,在以下试验中所用压力极值定为4 000 N,每次试验称取等质量的肥料。压缩试验所用主要设备为JS-805电脑式双柱拉力试验机,其最大拉压力荷重元2 000 kg,荷重精度±0.5%,测试速度为1~1 000 mm/min;电子天平(精度:0.001 g)。

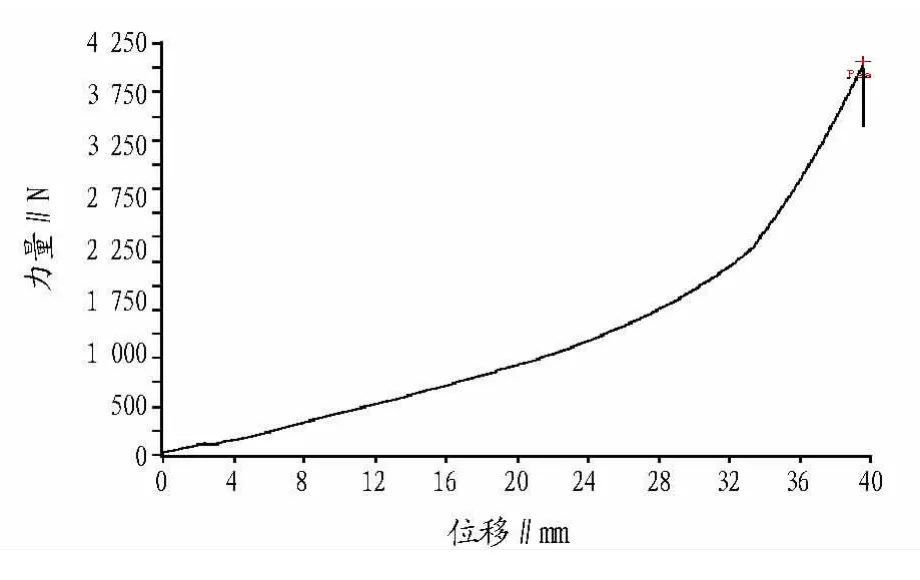

制作好相应模具后,称取300 g试验用肥料,加入成型腔。下模固定不动,上模连接材料试验机 (测试速度,20 mm/min),设定好压力极值4 000 N后,开始压缩。结果4种模具压缩得到的力量-位移曲线基本一致,呈现出如图8所示的变化规律。

图8 压缩试验力量-位移曲线

图9 压缩实际效果

由图8可以看出,压缩过程中位移变化逐渐减小,最终接近0,而压缩力的变化是越来越大,也就是越来越难压缩。4次压缩试验得到的力量-位移曲线之间的差异在于达到4 000 N的压力极值时,得到的位移不一样,即压缩百分比不一样。其中模具两端为凹面的压缩位移最大,为39.6 mm,压缩百分比达到了36%,成型块能较好的脱模,粘结牢固,成型效果最好。而采用目前最普遍的圆柱体模具压缩得到的压缩百分比最小,脱模后,成型块较为松散,成型效果不太理想。4次压缩试验的结果如表1和图9所示。试验所得结果与前述ANSYS理论分析结果吻合,理论分析得到了有效的验证。

表1 压缩成型试验结果

3 压缩成型样机的试制

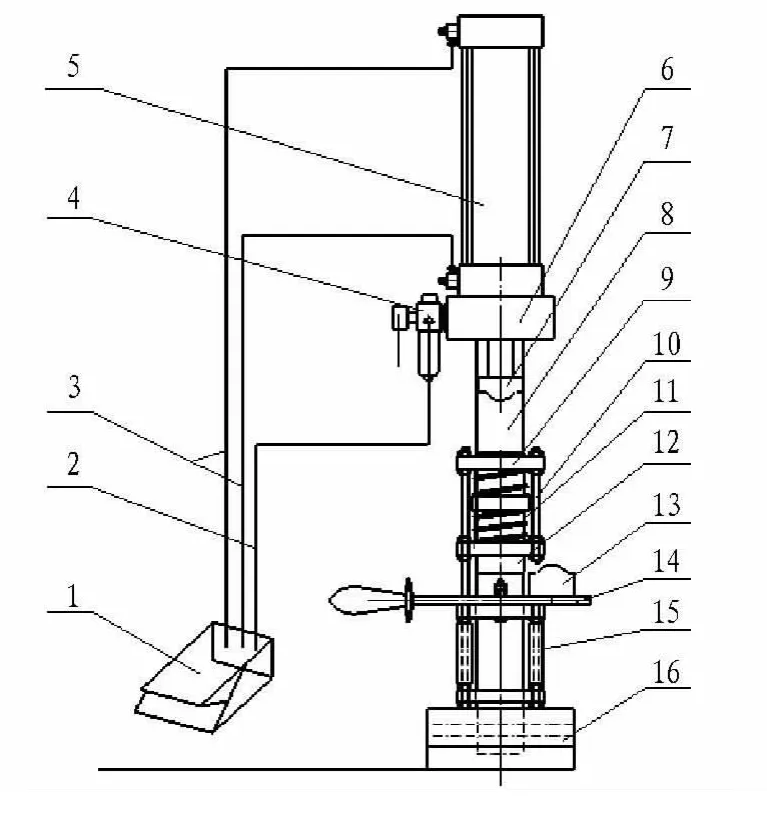

根据上述ANSYS理论分析和实际试验结果,初步试制了如图(10)所示固体缓释肥压缩成型机,成型效率为每分钟2个。利用气缸作为压缩时的动力源(工作压力为0.6 MPa),利用弹簧的压缩特性来实现上下模的同时冲压。

图10 压缩成型机结构示意图

工作原理:初始时,推动手柄将下模移到模腔的正下方(通过左侧一定位销可实现定位),将称取好的肥料加入模腔内。开启气泵,气泵产生的压缩气体经空气过滤器过滤后进入脚踏开关,然后分两路导出,进入气缸。踩下脚踏开关,上模下移,对物料进行压缩,气缸达到最大行程后,松开脚踏开关,上模上移复位。通过手柄将下模移开,再次踩下脚踏开关,即可实现脱模,如此往复进行。可以根据不同的需求,更换模具的大小即可得到不同规格的固体缓释肥,大大提高了其适用性。

4 结论

(1)对比现在常用的压缩成型技术后,得到最适合固体缓释肥的成型技术为冲压式成型。

(2)ANSYS理论分析表明4种不同模具的压缩成型中,两端为凹面的受力分布最符合肥料成型的要求,不存在明显的松散区域,应力分布较为均匀。

(3)4种不同情况下的压缩试验显示两端为凹面的压缩位移最大,压缩百分比达到了36%,得到的成型块粘结效果最牢固,验证了理论分析结果的准确性。

(4)初步试制了一台气压式成型机,效果较为理想。

[1]周少舟.对促进我国森林资源增长的思考[J].中国国情国力,2014(4):35-36.

[2]董晓进.林业植物对环境的作用以及养护管理工作[J].吉林农业,2013(8):63.

[3]PAMELA J.The role of trees for sustainable management of less-favored lands:the case of eucalyptus in Ethiopia[J].Forest Policy and Economics,2003,5:83-95.

[4]中国可持续发展林业战略研究项目组.中国可持续发展林业战略研究总论[M].北京:中国林业出版社,2002.

[5]国家林业局森林资源管理司.中国森林资源第七次清查结果及其分析[J].林业经济,2010(2):66 -72.

[6]王灿,项文化,赵梅芳,等.基于TRIPLEX模型的湖南省杉木林生产力模拟及预测[J].中南林业科技大学学报,2012,32(6):104 -109.

[7]刘平,秦晶,刘建昌,等.桉树人工林物种多样性变化特征[J].生态学报,2011,31(8):2227 -2235.

[8]赵俊晔,于振文,李延奇,等.施氮量对土壤无机氮分布和微生物量氮含量及小麦产量的影响[J].植物营养与肥料学报,2006,12(4):466-472.

[9]陈防,鲁剑巍,万运帆,等.长期施钾对作物增产及土壤钾素含量及形态的影响[J].土壤学报,2000,37(2):233 -241.

[10]曹继钊,农必昌,唐黎明,等.广西桉树人工林配方施肥技术应用示范效益研究与评价[J].广西林业科学,20l0,29(3):136 -139.

[11]杨朱河.闽南桉树施肥效应研究[J].防护林科技,2011(1):33-35.

[12]杨斌华,郭桂珍,孙友谊,等.细菌微生物对高分子缓控释化肥降解性能的影响[J].安徽农业科学,2012,40(9):5278 -5280.

[13]唐春红,吴朝学,姚姜铭,等.不同桉树专用追肥对桉树生长的影响[J].南方农业学报,2012,43(8):1154 -1157.

[14]刘子江.赛肥特缓控释长效技术在肥料生产中的应用[J].化肥设计,2005,43(6):55 -57.

[15]李燕婷,李秀英,赵秉强,等.缓释复混肥料对玉米产量和土壤硝态氮淋失累积效应的影响[J].中国土壤与肥料,2008(5):45-48.

[16]卢艳丽,白由路,王磊,等.华北小麦-玉米轮作区缓控释肥应用效果分析[J].植物营养与肥料学报,2011,17(1):209 -215.

[17]姚宗路,田宜水,孟海波,等.生物质固体成型燃料加工生产线及配套设备[J].农业工程学报,2010,26(9):280 -285.

[18]郝玲,祖宇,董良杰,等.模辊式生物质燃料成型技术及设备的研究进展[J].安徽农业科学,2012,40(1):367 -369,372.