综合公交系统规划原理性框架探析

2014-12-25周高卫

周高卫

(四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院,四川 成都610041)

0 引言

综合公交系统(Competitive Multi-modal Transit System)是城市客运交通系统结构、出行结构和交通配置三者博弈的必然产物[1-2],对于缓解特大城市的交通拥堵具有重要作用。目前,国内外越来越多的城市致力于研究出行者需求特征、出行时间价值、公共交通系统的适应性与城市经济社会发展之间的平衡关系,使传统单网独立规划向多种公交线网统筹规划转变,以求公交需求结构、系统配置与公交系统结构相协调,优化城市客运系统结构。

常规公交系统、快速公交系统(BRT)和城市轨道交通系统等不同公共交通系统需求分析、线网布局优化的方法差异性较大。本文基于综合公交系统内涵分析,从市区出行全过程和公交需求可塑性两个方面论证综合公交系统统筹规划的必要性,在此基础上提出综合公交系统规划的原理性框架。

1 内涵界定

各种公交方式具有独立的适应性,而出行者交通方式选择具有个性,单一的公交方式既不能适应多样性的出行需求,也不能完成公交出行全过程[3-5],公共交通需求的多样性在客观层面决定了综合公交线网的层次性。在此背景下,道路公交系统和城市轨道交通系统衔接优化已不能适应多样性的出行需求。公交走廊的出行发生吸引决定了出行量及其空间分布,出行分布则决定了空间联系和距离分布。综合公交系统线网规划是在统筹分析公交网络形态与城市空间布局结构的映射关系的基础上,通过迭代优化完善综合公交线网结构和公交走廊系统配置,实现将不同出行时间价值的需求分布在多层次的综合公交网络中(见图1)。综合公交系统强调整体性,而非侧重于系统本身的方式种类。

图1 综合公交统筹规划内涵与范畴

2 必要性分析

2.1 出行全过程分析

在城市客运系统中,全过程公交出行链包含出行方式决策、换乘点选取、出行路径决策三个重要阶段。出行者公交方式和路径决策是基于随机效用值最大化的原则。出行者在决策出行方式前,首先关心出行距离;在方式确定后,则以效用值最大化为目标决策出行路径。考虑公交出行全过程(见图2),随着公交系统线网的不断完善,综合公交走廊中“方式—路径”组合具有多样性。全过程公交出行链中各阶段方式选择具有反馈效应,任何一个阶段的方式选择、路径决策都将影响其他阶段的方式选择和路径决策。通过优化公交客运需求和公交系统配置间的映射关系,可以提升公交出行全过程服务效率和水平。

图2 全过程公交出行链示意图

2.2 公交需求可塑性分析

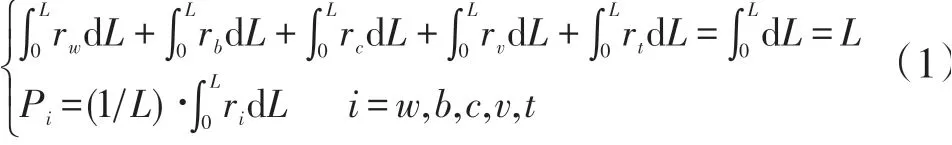

城市各种客运交通方式的适应性和出行需求多样性间的相互博弈导致公交系统需求具有可塑性,表现为两点:一是公交需求总量具有可塑性,二是各公交方式分担率具有可塑性。综合公交系统出行总量由人口结构和规模、城市空间结构、经济发展水平、岗位分布和交通发展政策等要素综合决定,各种公交方式需求总量具有可塑性,计算公式如式(1)所示。由式(1)可知:城市公交系统出行总量在一定的系统环境、公交系统服务能力条件下具有波动性,若通过公交统筹优化,实现系统服务水平和能力提升,公交系统总体需求增加,也能最大程度发挥各种公交方式的比较优势,适应不同效用值的出行需求。

式(1)中,rw、rb、rv、rc、rt分别为不同距离段上步行、自行车、自用乘用车、常规道路公交和城市轨道交通的比例;Pw、Pb、Pv、Pc、Pt分别对应不同方式总的出行比例。

3 规划布局原理性框架

本文在分析综合公交系统内涵和统筹规划必要性论证的基础上研究综合公交系统线网规划方法。综合公交系统线网布局规划包含准备阶段(出行OD矩阵生成)、初级线网形成和线网优化三个阶段。

3.1 出行OD表生成

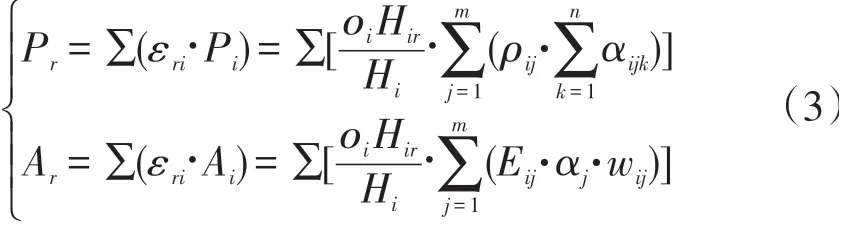

户籍人口、暂住人口和流动人口出行强度、空间分布、出行方式决策等具有较大差异性,为全面掌握特大城市出行需求特征,需在出行发生吸引阶段按人口分类获取交通小区发生吸引总量。在获得全人口出行发生吸引后,由于城市轨道交通车站吸引范围通常包含若干用于做城市综合交通规划的交通小区,若直接用城市综合交通规划的资料产生综合公交需求,其结果失真程度较大。因此,本文推荐以城市轨道交通车站为中心重构交通小区,将综合交通规划交通小区的发生吸引变换为车站吸引范围相关小区的发生吸引,再根据修正的重力模型产生基于车站吸引范围的OD 矩阵。定义交通小区重构权重εri为原交通小区i包含于轨道交通车站r某相关区域的面积与i交通小区总面积的比值,即:

式中:Hir为i交通小区包含于r轨道交通车站某相关区域面积;Hi为i交通小区总面积;oi为i交通小区分布不均衡系数。

由此得出基于轨道交通车站吸引范围重构的发生吸引:

式中:Pr为r轨道交通车站吸引范围相关小区总发生量;Ar为r轨道交通车站吸引范围相关小区总吸引量;ρij为i交通小区j类人口数;аijk为i交通小区j类人口k出行目的的出行率。

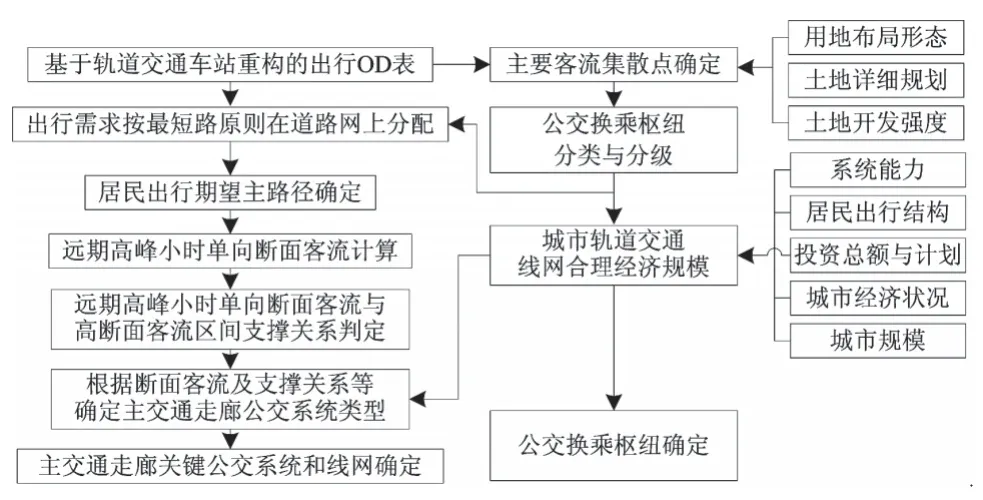

3.2 初始线网形成

根据基于城市轨道交通车站重构的居民出行OD 表,从OD 表中辨识主要客流集散点;将出行OD矩阵按照Dijkstra最短路原则在道路网上进行分配,得出居民出行期望主路径,计算远期高峰小时单向最大断面客流并判定该断面客流与高断面客流区间的支撑关系,由此判定该公交走廊能级,据此初步决策主交通走廊大中运量快速公交系统类型,形成综合公交系统初级线网。由图3所示流程得到的初级路网通常是离散的,且系统间衔接效果不佳,需进一步调整。

图3 综合公交初始路网产生流程

3.3 线网优化

该阶段首先需处理轨道交通系统支线和环线问题,同时,将基于轨道交通车站吸引范围的OD矩阵在初级综合公交线网上进行公共交通方式选择和客流分配。判定分配结果是否满足城市轨道交通系统或BRT 系统能力限制,对于BRT 系统则应判定建设条件的可行性,最后通过解析优化模型循环优化线网(见图4)。

图4 综合公交线网优化流程

4 结论

从城市综合公交系统规划必要性论证可知,各种公交方式均不能适应出行者多样性出行需求。需求多样性在客观层面决定了公交系统线网的层次性,实现在规划层面各种公共交通方式统筹优化,是提升综合公交系统服务水平的重要措施。

综合公交系统统筹规划注重需求与线网之间的迭代优化,强调系统方式间的协调和关联,实现不同出行目的的需求均有相应的公交系统与之服务、不同种类的公交方式均能最大程度发挥系统特性。同时,由于综合公交系统出行全过程“方式—路径”组合的多样性以及公交全过程出行链广义费用非线性特征显著,综合公交系统优化是复杂的系统问题。本文所提出的综合公交线网规划仅为基本的思想框架,有待进一步深化。

[1] Hong K Lo,C W Yip,K H Wan. Modeling Transfer and Non-Linear Fare Structure in Multi-Modal Network[J].Transportation Research Part B: Methodological, 2003, 37(2):149-170.

[2] Zhou G,Yin X,Lu M.The Overall Plan Optimization of Urban Comprehensive Public Transportation Network Based on the Whole Trip Process[C]// Proceedings of the 3nd International Conference on Transportation Engineering. Chengdu:ICTE,2011:499-504.

[3] 李海峰.城市形态、交通模式和居民出行方式研究[D].南京:东南大学,2006.

[4] 赵淑芝,赵贝.多因素影响下的城市居民出行行为时间价值[J].吉林大学学报:工学版,2011,41(1):46-50.

[5] 沈景炎.城市轨道交通客流预测内容和应用[J].城市交通,2008,6(6):9-15.