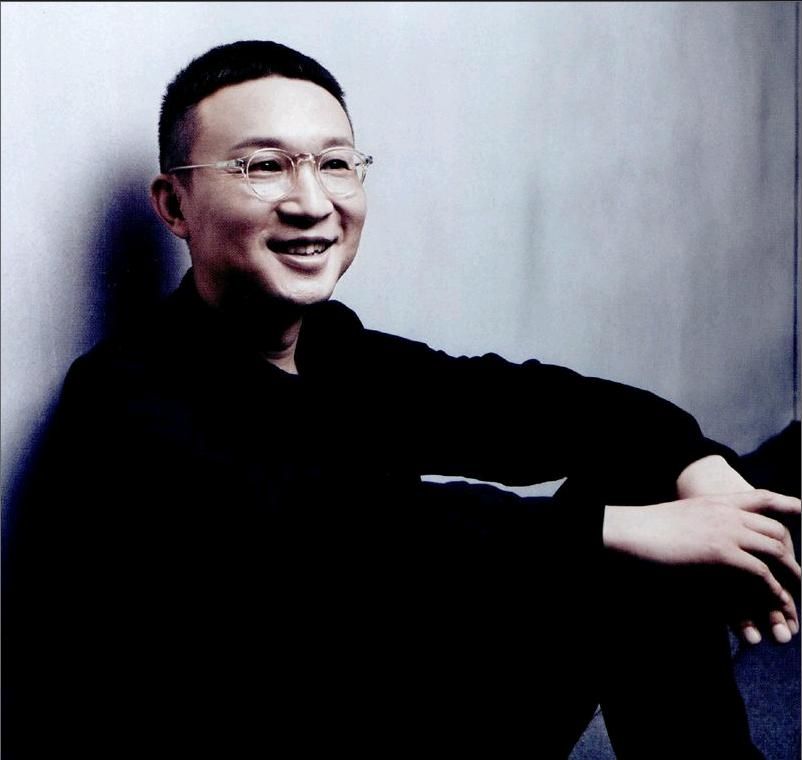

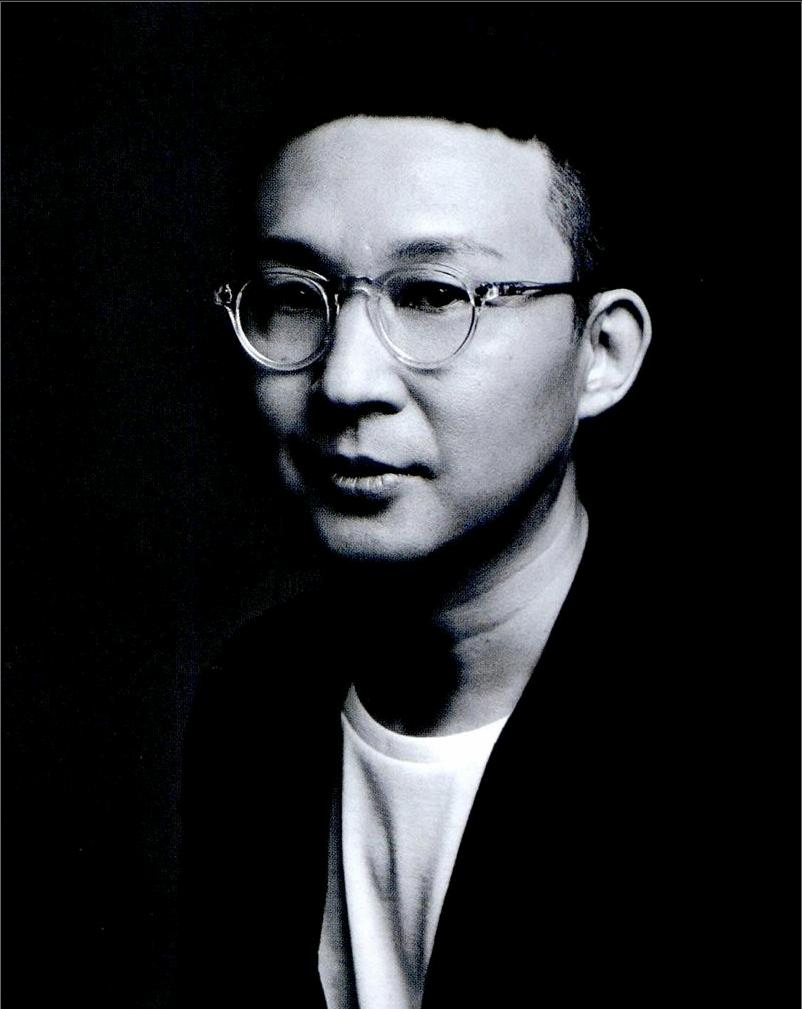

李樯一场虚惊,一场误会

2014-12-24任义

任义

从2005年的《孔雀》开始,编剧李樯的每部作品都是各大电影奖项的热门。同时,他也收获了一堆让自己都觉得莫名其妙的标签:文艺、小众、女性视角……

李樯曾说,每个人永远都在误读之中。对于这些“被误读”获得的标签,李樯今天一一进行了解释和驳斥;成名前的困顿,他只用一句话概括:“回首往事,虚惊一场”。而当下的世界,“就像一个巨大的洗澡堂,男男女女全都被扔进里面,在物价、互联网的急速挤压下,找不到通往精神世界的通道。如何用有限的个人力量和心智去读解超出我们心灵成长速度太多的世界,这是我的求索之一”。

文艺小众的宿命

李樯在《立春》里创造了几个生活在异样目光的人物,舞蹈老师胡金泉,策划了一次强奸未遂的事故后如愿入狱,他说,“我是这座城市人们嗓子里的一根鱼刺,现在拔出来了,我安心了,大家也安心了。”

似乎不难想象,完成处女作《孔雀》之前的李樯,也是一根鱼刺。19岁高中毕业后入伍,两年后进入中央戏剧学院学习,再三年后分配进入战友话剧团做编剧,工作两年后转业回老家安阳市文化局工作,写的是地方戏曲豫剧,不过半年,他就再没有去上班。1996年开始北漂做媒体,同时寻找做编剧的机会。1999年颗粒未收的他,开始怀疑自己的选择,次年再回到安阳。

长达十几年的时间里,李樯的命运,大概就像姐姐之于安阳,王彩玲之于学校。理想主义者无处安放的理想于这个急速奔跑的社会,只能是鱼刺被拔掉的命运。甚至,萧红的死,于她31年格格不入的命运,是一种解脱。但2005年,李樯熬到了自己编剧的《孔雀》开屏。

采访他的人都会问,那些小众的、格格不入的、文艺的角色是不是都有你自己的影子?李樯不正面回答:“我喜欢关注一些所谓的有个性的人。人与人之间的区别不在于阶级地位,而在于你性情中的东西。”

如果说《孔雀》里的姐姐、《立春》里的王彩玲、《姨妈的后现代生活》中的姨妈、《黄金时代》里的萧红,这些他由他创造的主角都是小众角色,李樯并不认可。追求文艺不等于就是被边缘的小众,她们其实和那些期望一夜暴富、为官为商的普通人一样,都在为自己的欲望买单,“人的欲望永远是在和你争斗的一条巨龙,每个人都在找屠龙之技。不能因为王彩玲喜欢歌剧,就认为她小众,这种解读非常懒惰且不负责任”。

倘若一定要给他和她们贴上格格不入的标签,李樯也有自己的解释:“其实每个人都是格格不入的人,每个人都不容易。没有生活为某个人打开了便捷的途径,像是探囊取物一样,我并不觉得我的经历有什么特殊的,我在某个阶段只能写我当时的能力和思想能够表达的东西。然后,我就去写作,仅此而已。”

最近还有人问李樯:“你愿意说自己是文艺青年吗?”李樯听出来了对方对文艺的轻蔑,他并不觉得文艺是贬义词,也不觉得上豆瓣的就是文艺青年,“只要你心怀一点点想拥有精神和心灵生活的人,都是文艺青年。”他记得上大学时《艺术概论》里说,文艺是人类精神栖息的家园。尴尬的是,现在文艺青年被划分成一个标签性区域,好像一看某个人的作品,就是文艺青年,但人人都是文艺青年,只要曾经被一首歌曲打动,曾经想学吉他,哪怕你是一个工人,突然看了一部电影想成为那个主人公,任何对于自己身份的假定和想象,就是创造,这种虚构的能力就是文艺的表现。因为整个世界上只有艺术有虚构的能力。

显然,李樯对这些外界生造的概念并不认同,“现在流行的很多概念我是非常不认同的,但是我也很少在访谈里说这个问题。如果大家为了方便接受一些约定俗成的东西,那真的要谨慎了,真的文艺青年,不会对这个概念有什么,会反思趋之若鹜约定俗成的东西。”

女性视角的局限

颠沛流离的命运,多病的身体,没有一个一直不离不弃的依靠,对世界充满了不安全感—这就是萧红。鉴于李樯作品里众多丰富的女性人物,一定会有人将萧红与姐姐、王彩玲、姨妈做比较,她们的不同有太多,但她们的相似之处大概如下:人生是颠沛流离,爱情是顾此失彼。

李樯对于这样的归纳显然不认同,“可能是找相似性比较方便,但这几个女人,真的完全不一样。”目前几部电影的主角是女性,也只是偶然:“我写的时候是无意识的。《孔雀》里的哥哥弟弟写得都很好,后来被剪掉了戏份;《立春》里的黄四宝和周瑜也很好,一样被牺牲了戏份。”接下来,他会创作一个“男性三部曲”。

毫无疑问的是,女性对李樯具有相当的吸引力,“女性情感更饱满,以情谋事,注重感受,情感生活、内心生活是多过肉体生活的,而男性的情欲生活多于情感和内心。女性的特质更接近于艺术对人的需求和人对艺术的需求,有天然的亲近性。”

“但,过度男性立场或女权主义的作者反倒都很难写出特别客观的故事。性别带来先天的约束性,必须破坏掉这种界限,同时又能够洞见性别带来的天然的不可选择性,所以,最好用非常思辨的方式来对待性别,而不是只是顺理成章地用男人女人二分法来解读作品。”他再次强调,就算可能接下来的电影又是女性主角,但这个不太重要,更何况其实男作家写好女性的特别多。李樯的阅读体验里,很多好的男性作家都有跨越性别的能力,托尔斯泰、曹雪芹等都可以站在性别的中间地带。伟大作品里伟大角色很难用男性女性这样一种便捷的符号来解读他们,他们都有一颗复杂的灵魂,这一点在现代社会尤其明显:性别的多样性选择。

虚无不可知的流浪者

在《黄金时代》里,李樯描绘了一个全新的,走下神坛的鲁迅,也是他心中的鲁迅,“极其人情世故”。以萧红记忆中第一次去鲁迅家拜访开始,一个李樯口中“极其日常”的鲁迅逐渐呈现,爱抽烟爱喝酒,喜欢请客吃饭,会跟萧红萧军等一干小友聊家常聊到酣然大笑,甚至还会说出“菜好,鱼做得也好,下酒正合适”这样语句的温厚长者,甚至很难想象他会是那个存在我们脑海中发出时代呐喊的战士。

很多朋友说李樯在创作时经常闭关不出,“出关”后的李樯则开朗,爱笑,尤其爱和朋友开些无伤大雅的小玩笑。完成《姨妈的后现代生活》后闭关创作《黄金时代》的这五年,让李樯明白一件事:老天生他下来,不是为了通过他成就什么,而是为让他好好感受好好生活,就算一辈子一事无成都没有什么,完全接受。

一个不做生活牺牲者的李樯,正因为他曾经牺牲过失去日常生活的乐趣,“对待父母,我更多地把他们作为一个形象去观察他们人性的优缺点,就没法儿无条件地热爱,我和他们的关系不只是一种血缘关系,比较抽离,会冷眼旁观,不能那么纯粹地享受我们之间的亲情。”李樯说自己曾经忽视过遥远的亲情。

这五年,他把年岁已高的父母接来身边,为患上阿尔兹海默综合症患者的父亲奔走,他在弥补之前失去的亲情,但这时的父亲已经不认得自己,最初的时候李樯感觉和亲人身处两个不同的心理时空,感到疲惫不堪,后来,他欣然接受了这个状态,顺其自然。他能做的是,陪伴双亲,大量阅读,来重新续上之前完全隔绝的家庭生活。当真的不去写作远离职业状态之后,他的收获是有了更清晰的自我认知。

回到20年前,在最绝望的时候,他甚至想去算命,宿命之心一起,就想赶紧知道谜底,爸爸的身体会好吗?自己以后不会太穷吧?不会养不活自己吧?应该能写点东西出来吧?这一切不是自我狂想的虚妄历程吧?如果不行就算了,别在这种虚妄中度过。但他又害怕,怕知道谜底,万一他们说不行,那就真没力气坚持了。那段在荒漠中在海洋中被淹没的时光,是最为记者所乐道的,也是李樯越来越不想聊的。曾经的采访里,有记者写道:“对于那7年的经历,李樯并不愿细聊,我能感觉到,他拣了些无关紧要的故事递到我面前。‘有几个艺术家的力量会因为访问而被揭示出来的呢?‘我有时像得了失忆症,想起那7年,似乎一片空白。”

今天,他给了《大众电影》一个封口的说法:“那几年在我漫长的生命中还会起到什么样的作用不知道,经历的那些东西都是不管你愿意与否都要去经历的东西,是主观没有办法掌控的一段时光,我没有摘选它们的权利。那几年是有很不愉悦抵触的,七荤八素的,通过采访短短几分钟的交谈,很难对那种岁月里经历的繁复的生活有一个特别明确单一的评价,这种困惑性不是你经历过才能总结的,就像你离一次婚,不是性格不合什么那么简单,肯定有很多说不清道不明的原因掺杂其中,就像无数在生活中的人一样,那是我生活的一部分,也是很多人生活的一部分……我这么回答是第一次。希望以后不会再被问起同样的问题。”

但这不妨碍李樯独自享受思考质疑的快感,“屈原都在《天问》,不断地提出问题,供自己思考,是一种好的状态。每个人生活的质量层面和价值是自己决定的,人最主要的问题是面对自己的过程。独自写作的人也不一定能准确地呈现自己,我依然觉得是质疑的,那些思想的光片,只是某个阶段的灵光闪现,不代表一生恒定的看法。别指望从人世间获得一个秘籍,不用思考辩证质疑地接受它,就获得至上的幸福,根本不存在,那不如自己不断去认知、学习、感受。”

如果说,一个人的命运首先是由大时代决定,其次是遇到什么样的人决定,最后才是他自己是什么样的人决定,那么李樯一定不会像萧红一样成为这样的人,他天问的对象只有自己。如今,李樯没有工作室,没有助理,没有经纪人,只有一个司机帮他打理一些日常事务,每天的生活在写作和阅读中度过,有时候上网、看微博,他会惶恐地发现时代变化得太快,“一个热门话题的生命非常短暂,好像大家都没有耐心和心情去真的思考、讨论一些真正有价值的事情。”

这无疑是李樯的黄金时代,但这也是一个快得让他依旧困惑到无所适从的时代。

我喜欢关注一些所谓的有个性的人。人与人之间的区别在于你性情中的东西。

别指望从人世间获得一个秘籍,不用思考辩证质疑地接受它,就获得至上的幸福,根本不存在,那还不如自己不断去认知、学习、感受。

编剧李樯喜欢看什么样的电影?

谈及自己喜欢的电影,李樯告诉记者一些最近看过的喜欢的影片,并强调“不是众多人谈起的《教父》《肖申克的救赎》那些”,而他列出的影片,大多是在影史上具有一定地位的艺术名作,其中甚至没有一部近几年的新片。

《雾码头》(法国,1938,导演:马塞尔·卡尔内)

《女人步上楼梯时》(日本,1969,导演:成濑巳喜男)

《大地之歌》(印度,1955,导演:萨蒂亚吉特·雷伊)

《偷自行车的人》(意大利,1948, 导演:维托里奥·德·西卡)

《赤色杀机》(日本,1964,导演:今村昌平)

《猎人之夜》(美国,1955,导演:查尔斯·劳顿)

《万家灯火》(中国,1948,导演:沈浮)

其实我写东西离不开沧桑感,有沧桑但没有消极和悲观。我现在面对着未来更长的岁月,依然有很多挫败在等着我。

是你先想到萧红题材还是许鞍华导演先想到?

我最早读萧红是在大学里,她之于我的印象是写作方式独一无二,无法归类。其实许导对民国时期的文人特别有兴趣,或者说,那个时代的精神风貌特别吸引她,早在《姨妈的后现代生活》前就想过合作萧红或者丁玲,或者在同一部电影里拍她俩,但其实她俩生活上的交集很少,而且代表了不同的文学倾向和政治倾向。萧红看似是一个左翼作家,结果走向了个人主义,丁玲看似个人主义,但走向了左翼。

这部电影经历了两次改名,从《她认出了风暴》《穿过爱情的漫长旅程》到《黄金时代》,看似是从文艺到商业。

首先,我和导演有一个共识:电影虽以萧红为主,但并不是只写她一个人,不是为一个人拍传记片,而是拍一个时代的风貌;其次,萧红在日本时曾给萧军写,“这是我的黄金时代”,好像是她替这个作品找到了一个名字;而且我们也常常称民国为黄金时代……一切好像都是不谋而合的。

这部时代片里还不能失了文学的主题。

对,女主角是文学家,她接触的朋友也都是文学家,如何在有限的时间让观众了解到那个时期的文学,是我创作时特别注意的,我用了很多方法,不止旁白、字幕、剧情……总之会让没有读过萧红的观众好像读过她的作品一样。

据说饰演丁玲的郝蕾是你推荐给导演的?对汤唯饰演的萧红,你的评价是?

郝蕾非常像丁玲,而且对于郝蕾来说,她一直是人和角色合一的,在艺术和生活上,她都像是一个战士,丁玲也是这样,她们俩都有战士般的力量。有人说汤唯没有萧红的沧桑,这其实是一个历史观的问题,恰好通过间离式的手法,解放了演员与角色的像与不像的问题,就应该让观众清醒地记得,汤唯不是萧红,她不过是在“演”萧红。

在影片中你运用了角色面对镜头讲述的间离手法,为什么这样设计?

这和我的历史观有直接的关系,首先,历史其实是由个别人的历史混合成综合的历史,其次,历史是不太可能被复原的,我们对历史的了解都来自于只言片语的私人记忆,或者经由权威者篡改过的历史,尤其对于公众人物来说,看似耳熟能详人人皆知,但当你走近时,才发现一片模糊和虚无,像是一个黑洞,更多是通过外因和别人的折射,才组成了如此这般一个人,真正的历史人物是什么样,恐怕他自己也不知道。就像我们问自己,我是谁?除了知道自己的七情六欲之外,也会陷入虚无。我通过别人对她的回忆以及她留下的作品去了解萧红和那个时代,但这些都是可被质疑的。

既然那是一个文人的黄金时代,假如你可以选择,你会选择去哪个时代?

我哪个时代都不想去,这方面我是一个非常现实的人,我不愿意做任何浪漫的假想,我知道回不去,所以连这种假设都不想去做。

或许因为当下您的状态是非常满意、放松自如的?

人如果是一条河的话,没有任何一天是一个样子。我只能说到今天自己的全部变化都是我自身的一个结果。完美满意的状态,不会有的,一生都不会有,那只是人的一种绝对的假想,并不存在。至于放松自如并不难追求,随时随刻都可能有,比如吃到一顿好饭,得到一个人善意的赞美……但这一切也可能因为一丁点的挫折和沮丧而变得虚无。人就像是雷达,分分秒秒都在发生变化,所以我不太给自己形而上地设定一个标准框架,我只喜欢不断地去认知学习感受。

当下中国,每个人都有自己的欲望和野心,你在创作上有什么野心吗?

谁没有野心?有一些想写的东西,但其实很难说是野心,只有打动我的故事我才会去写。其实我写东西离不开沧桑感,有沧桑但没有消极与悲观。我现在面对着未来更长的岁月,依然有很多挫败在等着我:达不到的欲望,生老病死,人生的无常,全在我眼前,我依然要面对各种心灵的困境,这对我们每个人来说其实都是一样的。