基于突变级数法的福建省环境承载力动态研究

2014-12-24旷开金刘金福徐道炜何中声

旷开金,刘金福,3* ,徐道炜,何中声,洪 伟,连 颖

(1.福建农林大学计算机与信息学院;2.福建农林大学海峡自然保护区研究中心;3.福建农林大学林学院,福建福州350002)

环境承载力是指在一定时期内,在维持系统相对稳定的前提下,区域资源环境所能承受的人类社会活动的阈值,它是衡量人类社会活动与环境协调程度的重要指标。环境承载力的研究主要是通过量化运算进行评价,有学者运用相对剩余承载力法、模糊元分析、状态空间法评价环境承载力高低[1-3],还有学者利用层次分析法、人工神经网络对区域环境承载力进行评价[4-5]。每种方法都有各自的特点,但有些方法需对指标赋予权重,还有些方法模型难以掌握,计算过程偏复杂。突变级数法克服了以上方法的缺点[6],无需对各指标体系确定权重,利用突变模糊隶属函数,通过归一公式进行综合量化运算,求出总的隶属度,从而进行决策评价。

福建省森林覆盖率高,资源丰富,但随着工业发展,生活污染、水污染、工业污染等对福建生态环境质量产生了一定的负面影响,若环境污染积累到一定程度,必定会超出环境所能承受的临界值,威胁到生态系统。笔者试图通过突变级数理论,定量测评环境承载力所处等级,对福建省环境承载力进行动态评价,以期为推动生态文明建设,促进福建省可持续发展提供理论支撑。

一、研究区概况

福建省位于北纬 23°33'~28°20'、东经 115°50'~120°40',地处中国东南沿海,东隔台湾海峡,与台湾省相望,东北与浙江省毗邻,西北横贯武夷山脉与江西省交界,西南与广东省相连,是中国大陆与东南亚和太平洋海上距离最近的省份之一。全省土地面积为12.14万km2,其中山地丘陵占80%以上,有“八山一水一分田”之称,森林资源丰富,是我国南方的重点林区之一,素有“绿色宝库”之称。

二、研究方法

(一)数据来源与处理

1.数据来源。主要来源于福建省统计年鉴(2002-2011)、福建省环境公报(2001-2010)、福建省水资源公报(2001-2010)、福建省经济社会发展公报(2001-2010)以及相关部门的统计数据。

2.数据处理。由于不同指标数据间量纲不一致,无法直接进行比较,为消除量纲影响,使不同数据之间具有可比性,根据突变级数法综合评价的要求,在使用归一公式之前,将控制变量的原始数据转化到[0,1]之间的数据。根据正向指标与逆向指标的不同,分别采用如下公式,即

式(1)中:x为某一指标值;xmin为指标研究期间的最小值;xmax为指标研究期间的最大值。

(二)突变级数法理论模型

1.突变理论。突变理论主要由结构稳定的拓扑概念发展而来,用来描述、评价、预测自然现象与社会活动中事物连续性中断的质变过程[7]。突变级数法主要是对评价总指标进行多层次矛盾分组,排列成树状目标层次结构,从评价总指标到下层指标再到下层子指标,利用突变理论同模糊数学相结合产生的突变模糊隶属函数,由归一公式进行综合量化运算,最后归一为一个参数,即求出总的隶属函数,从而进行评价[8-9]。

突变理论的研究对象是势函数,势函数φ(x)通过状态变量x和外部控制参量u、v、w、t来控制系统行为。当状态变量为一维时,多目标决策所涉及的初等突变模型根据控制变量维数,分为折叠突变、尖点突变、燕尾突变、蝴蝶突变等(表1)[10]。

表1 突变系统类型Table 1 The types of catastrophe system

2.突变级数值确立。对底层指标即控制变量的原始数据进行标准化,得到初始模糊隶属函数值。利用突变理论进行模糊综合评价时,必须考虑到2个原则,即互补与非互补原则。若同一对象各控制变量之间不存在明显的相互关联作用,则称该对象各控制变量为非互补型。对于非互补型的指标,从诸控制变量相应的突变级数值中选取最小值作为系统的突变级数值,即大中取小的原则取值;若该对象各控制变量为互补型,则对应突级数值按平均值法取值[11-12]。

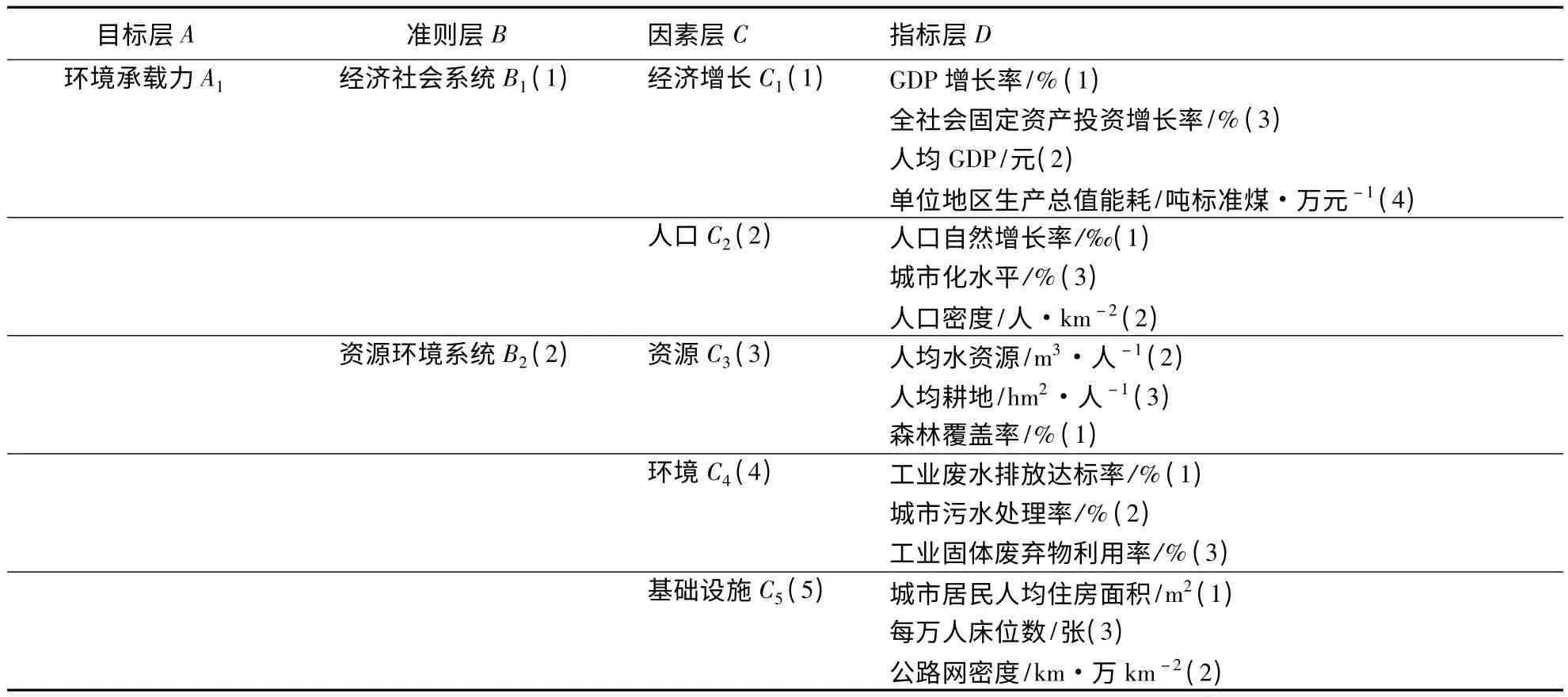

三、指标体系构建及评价标准建立

1.指标体系构建。根据科学性、系统性、动态和稳定性、区域性和可操作性等原则,同时考虑地区特征,结合专家意见,根据经济社会-资源环境的反应关系,自上而下,逐级分解构建评价指标体系。根据波兰科学家Z.Pawlak教授提出的粗糙集原理,从指标数据中挖掘出需要的知识,对指标重要性进行排序,具体见表2。

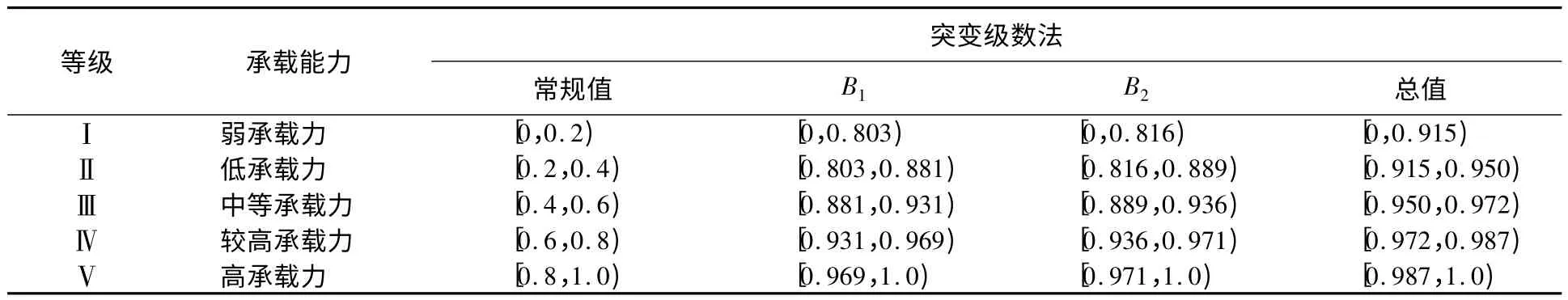

2.评价标准建立。由突变级数法算出的评价值一般较高,无法根据评价值对评价对象进行直观判断。因此,根据绝对意义下的常规等级标准,制定出适应自身特点的等级标准,使得突变级数法更具实用价值[9]。将环境承载力评价标准从低到高分为弱承载力(Ⅰ级)、低承载力(Ⅱ级)、中等承载力(Ⅲ级)、较高承载力(Ⅳ级)和高承载力(Ⅴ级)5个等级[10],根据归一公式,底层指标5个等级指标相对隶属度分别取[0,0.2)、[0.2,0.4)、[0.4,0.6)、[0.6,0.8)、[0.8,1.0),当底层控制指标对应的相对隶属度均取 x(x=0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0)时,通过突变级数法计算各层指标的隶属度,最后得出总隶属度,由此得出突变级数法在绝对意义下的等级标准值(表3)。

表2 福建省环境承载力指标体系Table 2 Indicator system of environmental carrying capacity of Fujian Province

表3 环境承载力评价等级标准Table 3 Grade standards for evaluation of environmental carrying capacity

四、结果与分析

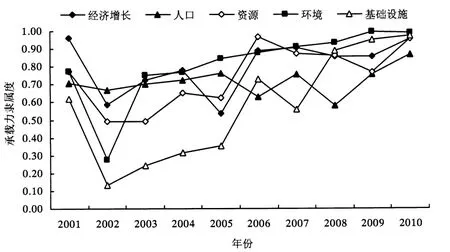

根据原始数据隶属度矩阵,通过计算可得福建省环境承载力总隶属度和经济社会系统相对隶属度、资源环境系统相对隶属度以及各因素层相对隶属度(表4)。从表4得出2001-2010年福建省环境承载力趋势图(图1),由经济社会系统B1,资源环境系统B2相对隶属度可得准则层承载力变化趋势,由经济增长C1、人口C2、资源C3、环境C4、基础设施C5的相对隶属度得出因素层承载力变化趋势(图2)。

1.环境承载力总体变化趋势。由图1可知,福建省环境承载力总隶属度处于小幅波动上升过程,环境承载力由2001年的中等承载力下降到2002年的弱承载力,之后又由2005年的低承载力转变为2006年的中等承载力,随后达到较高承载力和2010年的高承载力。这主要是经济社会系统和资源环境系统共同作用的结果,其中经济社会系统承载力呈现出波动上升趋势,而资源环境系统承载力在2002年处于弱承载力水平,之后稳步上升,二者协同作用使得环境承载力总隶属度在2002年处于较低位,而在2010年达到0.990水平。

图1 福建省复合系统、经济社会系统、资源环境系统承载力隶属度变化趋势Fig.1 Trend of membership of bearing capacity for composite systems,economic and social system,resources and environment systems in Fujian Province

图2 福建省各子系统承载力隶属度变化趋势Fig.2 Trend of membership of bearing capacity for each subsystem in Fujian Province

2.经济社会系统变化趋势。从图1变化趋势可知,经济社会系统承载力有一个波动上升过程,2001年低承载力下降到2002年的弱承载力,之后一直徘徊在弱承载力和低承载力之间,2010年达到中等承载力。由图2可知,人口子系统承载力出现波动,人口数量不断增长,人口自然增长率也出现波动,人口自然增长率由2001年的6.04‰上升到2010年的 6.11‰,其中2008年达到 6.30‰,人口的增长给资源环境带来新的压力。随着城市化进程的不断推进以及政策的推行,福建省城市化水平不断提升,2010年城市化水平达到57.10%。经济增长子系统处于上升过程,近年来福建省加大经济结构优化和转型,经济稳步向前发展,GDP增长率由2001年的9.70%上升到2010年的13.90%,年平均增长速度为5.34%,经济增长为全社会提供了更多生活资料。全社会固定资产投资增长率大幅提升,由2001年的4.80%提升到2010年的30%。人均GDP也呈现大幅增长,人均GDP年均增长14.65%,2010年人均GDP达到40025.00元。然而由于局限于传统生产方式,未能实现清洁生产,企业由于利益驱使,单位地区生产总值能耗10年间并未出现较大改观,能源消耗状况不容乐观。经济增长子系统与人口子系统协同作用,使得经济社会系统承载力隶属度呈现波动上升趋势。

3.资源环境系统变化趋势。由图1可知,资源环境系统承载力隶属度在初期表现出下降趋势,之后呈现波动上升的过程。资源环境系统承载力隶属度在2001-2005年一直处于弱承载力等级,2006年之后在中等承载力与低承载力之间徘徊,2010年达到高承载力。由图2各子系统承载力隶属度变化趋势图可知,资源子系统承载力隶属度在10年间出现较大波动,福建省森林资源丰富,森林覆盖率由2001年的60.50% 上升到2010年的63.10%,森林覆盖率居全国首位,对调节气候、涵养水源具有重要作用。人类的一切生产活动都离不开水,福建省人均水资源由2001年的3500 m3增加到2010年的4480.19 m3,人均水资源绝对增长980.19 m3,这对承载力提升具有重要作用。近年来,福建省政府重视环境治理,加大投入力度,随着科技的进步,科技在环境保护方面的作用也日益凸显。环境子系统承载力隶属度在2002年处于较低水平,仅为0.275,之后呈现上升趋势,这主要在于工业废水排放达标率、城市污水处理率、工业固体废弃物利用率逐年提升,2010年分别达到98.68%、84.44%、82.89%。基础设施子系统承载力隶属度出现较大波动,随着经济社会发展,基础设施有了较大改变,一般来讲,城市居民人均住房面积越高,表明人们对资源环境的利用率越高,相应地环境承载力也表现出较高水平;每万人床位数(张)是表征城市现代化程度的重要指标,而环境承载力与城市发展程度呈正相关;提高公路网密度可以优化资源配置,加速生产要素流动,从而有效提升资源环境系统承载力。福建省城市居民人均住房面积由2001 年的28.20 m2增加到2010 年的 38.50 m2,每万人床位数增加到2010年的31.80张。随着新农村建设政策的推行,实现了村村通道路,公路网密度由2001年的每万公顷4318.31 km增加到2010年的7339.92 km,这3个子系统相互作用,使得资源环境系统承载力呈现上升趋势。

五、结论与建议

突变级数法无需确定权重,避免了主观判断标准的不确定性对评价结果客观性的影响,依据属性重要性对评价因子进行重要性排序,通过多指标集成的突变级数法对福建省环境承载力进行评价。结果表明:福建省环境承载力在2001-2010的10年间呈波动上升趋势,2001年承载力隶属度属于Ⅲ级,2002年降为Ⅰ级,之后环境承载力状况不断改善,由低承载力Ⅱ级上升为高承载力Ⅴ级。福建省环境承载力波动上升主要是经济社会系统承载力波动上升与资源环境系统承载力持续上升协同作用的结果,由各子系统承载力隶属度变化可知,基础设施因子是福建省环境承载力的主要影响因子。为维持福建省生态环境的健康可持续发展,可从以下3个方面着手。

1.提高资源利用效率,降低能源消耗。通过提升技术手段,降低单位地区生产总值能耗,以专业化分工和提高社会效率为重点,大力发展高技术产业;推进企业清洁生产,促进企业能源消费、工业固体废弃物、包装废弃物的减量化与资源化利用,控制和减少污染物排放,提高资源利用效率。

2.提升环境治理力度。加强城市的环境监测,发布环境状况公报,对环境造成严重污染的企业、事业单位,要求限期治理;加强工业废水排放达标监测力度,加强水资源合理循环利用,运用高新技术,对城市污水处理再利用。

3.加强城市基础设施建设。基础设施因子是福建省环境承载力的主导因子,基础设施是一切企业、单位和居民生产经营工作和生活的共同物质基础,是城市主体设施正常运行的保证,既是物质生产的重要条件也是劳动力再生产的重要条件。

[1]杨卫国.区域环境承载力评价在区域环境影响评价中的应用[J].中国环保产业,2009(10):31-34.

[2]李如忠,汪家权,钱家忠.模糊物元模型在区域水环境承载力评价中的应用[J].环境科学与技术,2004,27(5):54-56.

[3]熊建新,陈端吕,谢雪梅.基于状态空间法的洞庭湖区生态承载力综合评价研究[J].经济地理,2012,32(11):138-142.

[4]李新,石建屏,曹洪.基于指标体系和层次分析法的洱海流域水环境承载力动态研究[J].环境科学学报,2011,31(6):1338-1344.

[5]王俭,孙铁珩,李培军,等.基于人工神经网络的区域水环境承载力评价模型及其应用[J].生态学杂志,2007,26(1):139-144.

[6]徐道炜,刘金福,洪伟.福建省土地生态安全动态评价[J].水土保持通报,2011,31(5):115 -119.

[7]徐道炜,刘金福,洪伟.基于突变级数法的福建省自然保护区与森林公园生态服务功能综合评价[J].福建农林大学学报:自然科学版,2011,40(3):276 -279.

[8]黄奕龙.突变级数法在水资源持续利用评价中的应用[J].干旱环境监测,2001,15(3):167 -170.

[9]李艳,陈晓宏,张鹏飞.突变级数法在区域生态系统健康评价中的应用[J].中国人口·资源与环境,2007,17(3):50-54.

[10]THOM R.Structural Stability and Morphogenesis[M].Colorado:West view Press,1994:34 -43.

[11]郑雯,刘金福,王智苑,等.基于突变级数法的闽南海岸带生态安全评价[J].福建林学院学报,2011,31(2):146-150.

[12]曹伟,周生路,吴绍华,等.基于粗糙集与突变级数法的土地利用景观分区研究[J].地理科学,2011,31(4):421-426.