古人买房的那些事儿

2014-12-24蓝颖春

本刊记者 蓝颖春

在多数人的印象中,房地产交易也就是最近二十几年的事情,而售楼部、开发商、分期付款、货币购房、按揭、开盘、过户,这些热门词汇都是近些年才出现的。其实,事情并不是我们想象的这样。

根据考古实物和历史文献证明,中国在西周时就出现了土地交易,在战国时就有房屋买卖。在一个名字叫的西周青铜器上,刻有一段关于地产交易的铭文,意思大致就是在公元前919年农历三月,一个叫矩伯的人分两次把一千三百亩土地抵押给一个叫裘卫的人,换来了价值一百串贝壳的几件奢侈品,包括两块玉、一件鹿皮披肩、一条带花的围裙。这是目前发现的最早的一宗不动产交易。

就在矩伯和裘卫两人完成土地抵押交易的93年后,又发生了一宗土地买卖,交易过程也被刻在青铜器上。这次记录的是周厉王买地的事,周厉王为扩建王宫,买下一个叫鬲从的人的地,没有立即给钱。鬲从担心周厉王赖账,周厉王派人对鬲从说:“你别怕,我一定会照价付款的,如果我赖账,就让上天罚我被流放好了。”这是个很毒的誓。周厉王买地花了多少钱,铭文上没写。不过,有人买地,有人卖地,说明当时除了有土地抵押,还存在土地买卖,房地产市场已现雏形。

有土地买卖,就应该有房产商开发。那么,最早的房地产商究竟出现在什么时候?是否那时候已经有了从房地产中谋取暴利的商人呢?

古代房市以二手房为主

在古代,一套住房的第一代业主,一般都是自主建房。也就是说,这套住房最开始一般都不是从市场上买来的,而是第一代业主自己盖的。房子盖好后,因为种种原因,这套房子被卖掉,卖给第二代业主,然后再卖给第三代、第四代业主。总的来说,从战国到明清,中国房地产市场上卖来卖去的主要是二手房,也不存在产权年限一说。

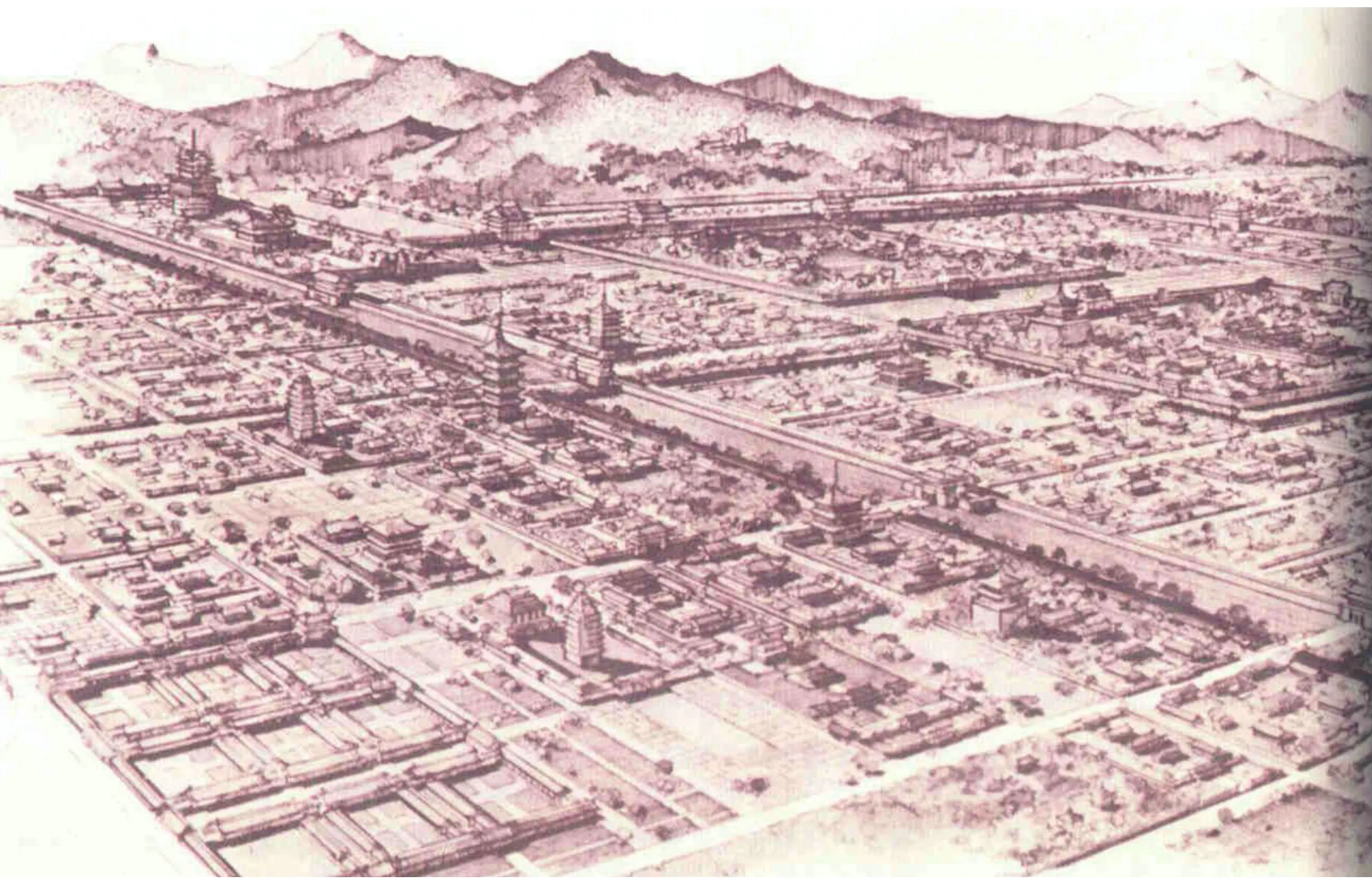

到隋唐时期,有人专门开发商铺,盖好之后,或租或卖。从某种意义上讲,他们也可算是开发商。有个叫窦乂的人,就是其中的佼佼者。窦乂生在陕西,很小的时候就死了爹娘,无依无靠,跟着舅舅一块生活。他舅舅是个“公务员”,住在长安城。窦乂先通过卖鞋、卖树等生意赚了一些钱,后来有了80万钱的身家,于是开始进军房地产。当时长安西市有一个废弃的化粪池,面积不小,有十几亩,闲置七八年了,一直没人买。窦乂把它买了下来,雇人填平,在上面盖了20间店铺,租给波斯胡人做生意,平均每天都收上来几千钱的房租。

后来,窦乂听说当朝太尉李晟喜欢打马球,于是斥资70万钱买下一块地,又花30万钱把这块地建成一片马球场,送给了李晟。李晟很高兴,从此跟窦乂结成死党,有求必应。有这种靠山保驾护航,窦乂发财更快了,不到40岁就成了长安首富,人称“窦半城”。

盖房收租赚的是“痴钱”

为什么古代没有纯粹的开发商?首先,从汉朝开始,传统中国一贯重农抑商,单靠造房子赚钱,会被大伙瞧不起。北宋初年有个人叫陶毂,据他描述,当时只要有人盖房子往外出租,大伙就说这人是市井小人,挣来的钱就叫“痴钱”,就是呆傻的意思。可见在那时候,连做房东都受歧视,更别说做开发商了。

其次,做开发商最需要的是钱。买地、买建材、雇人、摆平关系,哪个环节都得花钱。尤其买地,流动资金不能少,钱不够,就得找同行拆借,或者找银行贷款。古代没有银行,但有钱庄,可是钱庄规模一般很小,即使有一些大型的全国连锁钱庄,他们也不做开发商的生意,都把钱借给别的老板了。史料上有两个办理房地产抵押贷款的例子:一个是南北朝时候的梁朝郡王萧宏,拿着房契去贷款,一张房契最多只贷给几千钱;还有一个是明朝嘉庆年间山阴县的一个富户,名叫求仲,最多的一次才贷到了15000文。这点儿钱别说搞开发,吃一顿大餐都不够。

直到民国时期,外国银行纷纷到中国开展业务,开发商们才能贷到大笔的贷款,所以中国的职业开发商直到民国才出现。

买地有限额 超标要挨揍

在中国古代,最不利于职业开发商生存的,还是政策因素。

具体来说,就是古代政府一般不允许商人购置大量土地。以唐朝为例,唐玄宗在位时,土地政策里有这么一条:“应给园宅地者,良口三口以下给一亩,每三口加一亩,贱口五口给一亩,每五口加一亩……诸买地者不得过本制。”意思就是说,政府给老百姓划拨宅基地的大小,取决于家庭等级和家庭人口,如果是平民家庭,每三口人给一亩宅基;如果是贱民家庭,每五口人给一亩宅基。另外老百姓也可以购买宅基,但是购买的面积有限,不能超过政府规定的指标。

政府规定的指标是多少呢?平民家庭买地,每三口人最多只能买一亩宅基;如果是贱民家庭买地,每五口人才能买一亩宅基。

在唐朝,商人也属于贱民,再有钱的商人也是贱民。贱民老板去买地,即使是上百口人的大家庭,最多也只能购买20亩地,用这20亩地搞开发,一两年就倒腾光了。如果超标大量买地会怎么样?唐朝法律规定:“诸占田过限者,一亩笞十。”意思是买地超过指标的,得挨板子,每超出一亩指标,挨10大板。

古人卖房子需邻居同意

除了看房价,古代人买房也要考虑位置和周边环境是否合适。古人跟我们一样重视居住环境,最著名的例子就是孟母三迁。古代人买房考虑因素中,最有意思的一点,还在一个叫亲邻纠纷的问题上。

现代人买房之前,一般都是调查房子的权证是否齐全,质量是否过关。而古代人买房之前,主要不是调查房子的权证和质量,而是调查卖主,搞清楚他的家人、族人和邻居是否同意他卖房。因为在古代,一所房子能不能出售,并不需要通过物价局、房管局的批准,却需要通过卖主家人、族人和邻居的批准。正规的做法是拿一个小本子,把亲戚邻居的名字都列在上面,然后从族长老太爷到隔壁大妈,让他们挨个签字。假如其中一个拒签,这房就别打算卖了。

苏东坡:“逃离北上广”的资深房奴

古代的房价,也是有高有低。就说北宋,首都开封的房价不是普通人能承受得起的,连很多名人都买不起房子。比如苏东坡一辈子买了好几套房子,但没有一套是在首都汴梁买的。后来他儿子在汴梁结婚,没有新房,老苏很着急,借了一个朋友的房子,才算把喜事办了。

苏东坡的父亲苏洵也做了十来年的官,在京城也没能置上房子,后来他两个儿子苏辙、苏轼的妻子和孩子也来到京城,加上丫环保姆,一家老小几十口,公署里住不下,苏洵才去租了一处宅院。

北宋嘉祐五年,苏洵带苏轼移居河南杞县,也是租的房子;嘉祐六年,苏洵带苏轼回京闲居,还是租的房子;直到治平三年苏洵病故。苏洵过世后,苏轼守孝3年,再来京城做官,已经31岁,该自立门户了。但他的运气似乎不太好,熙宁元年朝廷分房,他在家守孝,没赶上;熙宁三年皇帝赐宅,他去了河南淮阳抓教育,还是没赶上。眼瞅着朋友李遵度在洛阳买地建别墅,王巩在扬州扩建住宅,苏辙心里难过,在诗中感慨道:“恨无二顷田,伴公老蓬莱。”

其实,苏轼也应该看得明白,前人白居易就告诫知识分子们“京城居不易”,他的朋友李尊度和王巩也都没在汴梁买房置地,而是跑到外地实现了安家的理想。终于,当苏轼下放南京时,看到王安石也在南京并早已置地买房,“以为终老之计”,他免不了再次感慨一番。此时已经56岁的苏轼算是大彻大悟,这个类似于在北京毕业的大学生,就业在京城,买不起房子成了“北漂”,于是高呼“逃离北上广”,奔向二线城市。

元符三年,苏轼回河南许昌定居后,狠狠心拿出攒了大半生的工资,卖掉一批藏书,花了几年时间,陆续买下“卞氏宅”、“东邻园”、“南园竹”,又改建、扩建了一处百余间的大院落,安顿下全家老小。然而,心愿满足后,他一生的积蓄也耗尽了,“盎中粟将尽,橐中金亦殚”,于是又自责“我老不自量”,到了这把年纪还来做房奴。