整建制部队远程摩托化机动运输组织模式研究

2014-12-24李曙东何鸿斌郝建生牛晓磊赵世宜

李曙东,何鸿斌,郝建生,牛晓磊,赵世宜

(1.军事交通学院 汽车指挥系,天津300161;2.军事交通学院 研究生管理大队,天津300161)

新时期,加强战略投送能力建设已成为军队和国防建设的重大理论与现实问题。适应新形势,我陆军正由区域防卫型向全域机动型转变,整建制部队远程摩托化机动正是这种转变的重要探索实践,是实现全域机动的重要方式之一,在有些地区甚至可能是部队唯一的机动方式。在人员、车辆、道路保障条件等一致的情况下,部队远程摩托化机动运输组织模式是否适当,直接影响部队能否走得快、走得远、走得好。所以,适应整建制部队全域机动的要求,研究新的运输组织模式,以提高部队远程摩托化机动能力,对实现我陆军成为全域机动型部队,具有十分重要的现实意义。

1 整建制部队远程摩托化机动常规运输组织模式分析

目前,我军部队远程摩托化机动常用的运输组织模式主要有常行军运输组织模式和强行军运输组织模式,并且有各自的运输保障规定和要求。

1.1 基本概念

常行军运输组织模式是指在公路机动过程中,按部队摩托化机动现行相关规定组织行军和宿营的组织模式。目前,部队常行军摩托化机动日行程为200 ~350 km[1]。

强行军运输组织模式是指以加快速度和延长时间的方式实施的摩托化行军。根据部队摩托化机动运输保障规定,强行军情况下的日行程由不同类别部队根据机动道路、天候条件和集结时限等实际自行确定。目前,部队摩托化强行军的日行程在350 km 以上[1]。

1.2 常规运输组织模式对部队远程摩托化机动的影响

一是日行程距离短。常规运输组织模式在机动过程中,需要适时组织人员和车辆装备大小休息和宿营,既歇人又歇车,以便为后续机动保存体力、积蓄力量,机动速度慢,尽管日机动时间长达10 h 左右,但日行程通常不大于400 km,日机动距离较其他机动方式要短得多。而铁路、航空和水路战略投送,人员休息均是在运载工具上进行,属于歇人不歇车(飞机、船舶),昼夜兼程,部队投送运行时间长、日行程远、时效性高。因此,现行摩托化机动的运输组织模式在一定程度上制约了部队远程摩托化机动能力的提升。

二是驾驶员工作强度大。部队远程摩托化机动,不仅要走得快、走得远,而且要安全到达目的地,对驾驶员和车辆装备技术性能均提出了非常高的要求,驾驶员既要能够连续驾驶,同时又要确保不发生任何安全事故。根据近年来部队摩托化机动的实践,通常每车只编配1 名驾驶员,行军梯队只有少量可以替换的副驾驶员,驾驶员通常比被运部队起得早、睡得晚,每日凌晨5 时左右就起床出发,日驾驶时间达到12 h 以上,23 时左右才能休息,身心极度疲劳。如此长时间、高强度的机动,对驾驶员来说是一个非常严峻的考验。

三是乘行人员乘行舒适性差。部队摩托化机动时,兵员绝大多数乘坐通用载货汽车,以背包行李等作为座垫,空间狭小,车辆装备震动颠簸严重,长时间乘坐时,得不到良好的休息,体力消耗大,极易疲劳,到达卸载地域时,体力显著下降。

四是部队组织途中宿营影响机动效率。目前,部队摩托化机动途中宿营通常采取离开机动道路、选择落地舍营的组织模式。这种一贯沿用的机动中的宿营模式存在如下2 方面问题:一是整建制部队远程摩托化机动,车辆装备数量多,行军长径长,尾车到达时间很晚,首车很早就得出发,部队又常常是统一组织就餐和就寝,导致人员休息时间过短,驾驶员身心极度疲劳;二是行军梯队需要脱离主要行军道路进行宿营,导致行车时间虽长,但有效行军日行程不多,日运行速度不快,部队机动效率较低。

2 整建制部队远程摩托化机动超常规运输组织模式的提出

适应新形势和部队全域机动任务的需要,部队可能实施的跨区远程摩托化机动任务增多,这就要求汽车运输力量具有长距离、快速度保障部队向集结地域集结的能力。常规的运输组织模式机动速度低、时效性差,影响部队远程摩托化机动的效率,不适应远程摩托化机动任务的需要。而通常提高车辆装备行驶的技术速度、运行速度,都可以提高部队摩托化机动的速度,但就目前的道路交通情况,提高车辆装备行驶技术速度的区间不大,提高运行速度的区间却很大。所以,可考虑转变部队远程摩托化机动的现有运输组织模式,以提高运行的速度。

为便于理解,笔者首先给出部队摩托化机动的机动距离计算公式:

式中:S为部队机动距离,km;V为平均行驶速度,km/h;Ti为总机动时间,h;Tc为除机动道路运行时间外的其他所有时间,包括大小休息、宿营、部队行军队形调整等时间,h。

从该计算公式中可以看出,在速度一定时,部队机动距离与在机动道路上运行的时间成正比,运行的时间越长,则机动的距离越远。而在实际中,部队机动时,在不同等级公路上机动的速度是有规定的。在此情况下,为了提高机动距离,就只能增加机动的运行时间。通过控制在线路上有效运行的时间,部队摩托化机动运输组织模式可分为常规运输组织模式和超常规运输组织模式。超常规运输组织模式根据日运行速度或日行程,又可分为快速运输和极速运输2 种组织模式。

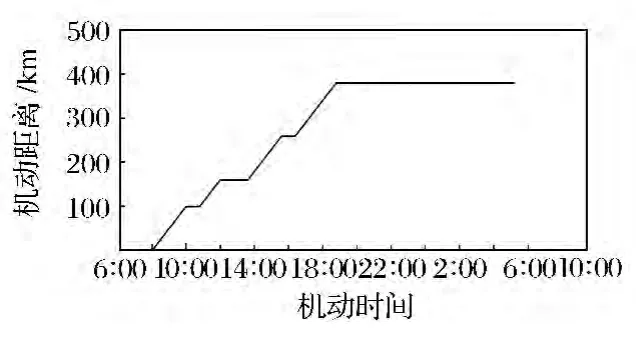

常规运输组织模式是指在部队摩托化机动过程中,按照部队摩托化机动相关规定组织行军和宿营的运输组织模式。采用这种运输组织模式,人员可以得到较好休息,车辆装备可以得到较好休整,但时效性较差。其机动时间与机动距离的函数关系如图1 所示(以1 昼夜计算,大休息2 h,小休息1 h,行驶10 h,宿营11 h)。

图1 常规运输组织模式机动时间与机动距离的函数关系

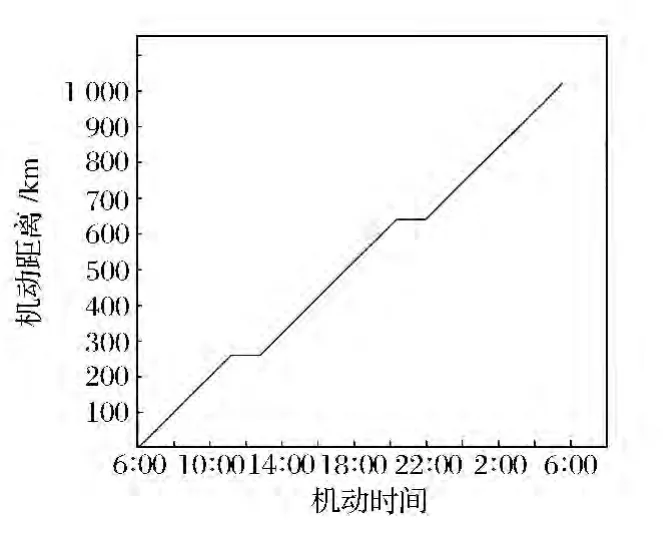

快速运输组织模式是指在部队摩托化机动过程中,机动部队按照部队摩托化机动相关规定组织行军,从始点到终点,行军纵队基本不脱离机动公路组织途中食宿与各种保障的运输组织模式。这种运输组织模式的优点是通过沿道路交通线安排途中驻地宿营,减少部队离线运行时间,提高时间利用率,以较快的运行速度到达机动目的地。其机动时间与机动距离的函数关系如图2 所示(以1 昼夜计算,大休息2 h,小休息1 h,行驶10 h,宿营11 h)。

图2 快速运输组织模式机动时间与机动距离的函数关系

极速运输组织模式是指在部队摩托化机动过程中,除人员生理要求和车辆装备技术保障、油料保障等必须的短暂停驶状态外,从始点到终点,保持昼夜兼程、连续运行的运输组织模式。这种运输组织模式的优点是通过特定的行车组织形式,充分利用载运工具运行潜力和道路实际通行能力,以尽可能快的运行速度到达机动目的地。其典型的组织特征是运输的人员在摩托化机动运行中休息,不安排驻地宿营,是部队摩托化机动速度最快的组织模式。其机动时间与机动距离的函数关系如图3 所示(以1 昼夜计算,由于人员一律在车上休息,除了正常的休息和车辆加油导致车辆装备停驶外,其余时间车辆装备始终处于运行状态,行驶时间达到20 h)。

图3 极速运输组织模式机动时间与机动距离的函数关系

需要指出的是,快速运输组织模式和极速运输组织模式指的并不是提高了车辆装备的技术速度或行车速度,而是通过增加在线路上的有效运行时间,从而增大了部队摩托化机动的日行程,这样就相应地提高了部队的日平均运行速度或部队的日机动速度,从而达到走得快、走得远的目的。

3 整建制部队远程摩托化机动不同运输组织模式对比分析

3.1 机动速度及日行程对比

对上述不同运输组织模式机动时间与机动距离的函数关系图进行对比分析,可以看出:在同样的行车速度下(假设为50 km/h),常规运输组织模式除去大小休息、宿营和车队上下道路及队形调整,实际线上有效运行时间为8 h,日行程达400 km;快速运输组织模式由于减少了车队上下道路及队形调整时间,相当于增加了在线上的有效运行时间,达到10 h,所以日行程可达500 km;极速运输组织模式相当于昼夜行军,运行时间延长,除去正常休息和加油等时间外,有效运行时间为20 h,日行程可达1 000 km。所以,采用不同的运输组织模式,部队机动的运行速度和日行程不同,其中极速运输组织模式部队机动的运行速度最快、日行程最远、机动效率最高。

3.2 运力对比

(1)驾驶员数量对比。采用不同的运输组织模式,对驾驶员数量的需求是不同的。采用常规运输组织模式,考虑到汽车驾驶员偶然身体状况不适或疲劳等因素,应进行适当的更换,根据部队行军经验,常行军驾驶员与车辆装备的编配比例应为1.2∶1,强行军驾驶员与车辆装备的编配比例应为1.3∶1。采用快速运输组织模式,驾驶员劳动强度较大、易疲劳,因此,驾驶员与车辆装备的编配比例应加大为1.5∶1。采用极速运输组织模式时,乘行人员采取歇人不停车的方式,车辆装备日行驶时间在20 h 左右,为保证行车安全,每辆车至少需要配备2 名驾驶员,即:驾驶员数量≥车辆装备数量×2,从而保证每车在1 名驾驶员驾驶时,其他驾驶员能够进行休息,一定时间后进行轮换,这样既可以满足昼夜连续行车要求,又能使驾驶员得到较好的休息。

(2)车辆装备数量对比。采用不同的运输组织模式,对车辆装备数量的需求也会有很大的不同。采用常规运输组织模式和快速运输组织模式,对车辆装备数量的需求没什么变化;采用极速运输组织模式时,为保障乘载人员的舒适性以及保持战斗力有效水平,需考虑改善人员乘行条件,因此需要通过增加车辆装备数量来实现。1 昼夜以上的机动,应尽量使乘员得到较好休息,使乘员能够保持较好体力,随时应付各种突发情况。这时,单车载员数量应减少,相应地,载运人员的车辆装备数量需要适量增加。

由此可以看出,运输组织模式不同,需要的运力也不同。上述3 种运输组织模式中,常规运输组织模式需要的运力最少,极速运输组织模式需要的运力最多。

3.3 运行保障条件对比

保障车辆装备运行的核心要素主要有技术保障和油料保障。部队实施远程摩托化机动时,由于远离部队驻地,使车辆装备的技术保障和油料保障面临更多的困难。在常规运输组织模式下,车辆装备的油料保障和技术保障通常在宿营地组织进行,比较容易组织。在快速运输组织模式下,车辆装备的油料保障一般采取前送支援保障与自身伴随保障相结合,技术保障则以自身伴随保障为主,对保障效率有一定要求。在极速运输组织模式下,由于除必要的人员生理要求和车辆装备技术保障与油料保障等进行短暂停驶外,其余都在机动运行中,因此,车辆装备的油料保障和技术保障都以自身伴随保障为主,对保障的要求最高。

衡量车辆装备技术保障水平,一般可用技术保障及时修复率进行考查,即

式中:P为车辆装备及时修复率;n为车辆装备技术保障力量对损坏车辆装备及时完成修复的次数;N为车辆装备技术保障力量对损坏车辆装备总维修保障的次数。

衡量车辆装备油料保障水平,一般可用油料保障及时率进行考查,即

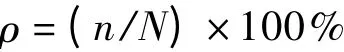

式中:ρ为油料保障的及时率;n为按时进行油料保障的次数;N为需要进行油料保障的总次数。

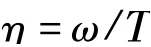

也可用油料保障效率进行考查,即

式中:η为油料保障的效率;ω为进行油料保障实际完成的加油量,t;Τ为进行油料保障加油的时间,h。

4 结 语

相对于铁路、水路、航空等投送方式“歇人不歇车”的运输组织模式,部队远程摩托化机动常规运输组织模式为了保存人员体力,需要适时组织人员和车辆装备大小休息与宿营,日机动时间通常不超过10 h,日行程通常不超过400 km,机动距离相对较短,机动效率低。而采用超常规的快速运输组织模式,整建制部队远程摩托化机动的日行程目标可达到500 km 以上;采用极速运输组织模式,机动过程中除作必要的短暂停驶外,从始点到终点,部队保持昼夜兼程、连续运行,可以极大地提升整建制部队远程摩托化机动速度,日行程可达800 km 以上,对实现我陆军成为全域机动型部队具有重要的现实意义。

[1] 总参谋部作战部,总后勤部军事交通运输部.部队摩托化运输保障规定[M].北京:总参谋部作战部,总后勤部军事交通运输部,2006:1.