明代科举地理现象的再认识——以徽州府科举群体为例

2014-12-22丁修真

丁修真

(安徽师范大学 历史与社会学院,安徽 芜湖,241003)

科举地理,是指科举群体所呈现的地理分布及地区差异的历史现象。早在科举时代,该现象便已引发关注。如明末张岱 《龙山文帝祠墓疏》有言:“以故通郡而计,抡科第者城市不及于乡村;为此画地以观,纡金紫者东南常盛于西北。”已经是对明代科举现象数目与空间差异的一种概括。随着西方地理学等知识的传入,科举群体的地理分布逐渐成为科举史研究中的重要内容①20世纪二三十年代,丁文江的 《历史人物与地理的关系》、张耀翔的 《清代进士之地理的分布》(《科学》1923年第8卷第1期)等文较早对科举群体进行了量化研究,对清代进士的地理分布做进行了分析。晚近则有何柄棣、陈正祥等人的研究涉及明清进士的统计。至20世纪90年代,张步天在 《中国历史文化地理研究》一文中将明清时期的进士、尤其是各科鼎甲的地理分布作为历史人才考察内容进行了研讨。可以说,量化研究已经成为科举群体研究最为重要的研究方法之一。。近年来,明清以来大量科举文献的整理与公布,进一步推动了该领域研究的深入②相关研究中全国范围有吴宣德的《明代进士的地理分布》(香港中文大学出版社2009年版),钱茂伟的《国家、科举与社会——以明代为中心的考察》(北京图书馆出版社2004年版)等。地方行政区域则有多洛肯的《明代福建进士研究》《明代浙江进士研究》《清代浙江进士群体研究》等。举人层面则有丁蓉的《明代南直隶举人研究》(华东师范大学2009年硕士学位论文)、王红春的《明代浙江举人研究》(华东师范大学2007年硕士学位论文)、程小丽的《清代浙江举人研究》(华东师范大学2009年硕士学位论文)等。。不过,也有学者指出,当下的科举研究“在不少似乎已有深入、充分研究的领域,也存在着基本史实不明甚至讹误流传的情况。不少研究者对明代科举基本史料的掌握,追求的往往只是数量的增加,而在‘精度’上明显不足”。[1]29就科举群体地理分布而言,在分析方面也确实存有进一步“精核”的必要。要言之,问题主要存在于史料运用与视角择选两个方面。

史料方面,朱保炯、谢沛霖所编 《明清进士题名碑录索引》(以下称 《碑录》)是当前科举群体地理研究所利用的主要史料。因其收录科年较完整,人物信息来源也较为可靠①关于 《碑录》的取材及文献价值,可参考吴宣德 《明代进士的地理分布》,香港中文大学出版社2009年版。,历来为研究者倚重。除 《碑录》外,尚有方志和各类科举名录为补充。方志中的科举名录往往因编修者水准而良莠不齐,错漏讹误较多,准确性较低,但由于其对地方科举人才(包括本贯中式②古代科举士子考取科名一般以“中式”称之,取“中科考程式”之意,亦做“中试”,本文中均统一为“中式”。与冒籍中式)搜罗的不遗余力,故在数量统计上具有参考价值。上述史料的综合利用,基本能够确保研究中“量”的需求,但精度上却不时为学者所指摘[2]。尤其是作为科举名录原始材料——会试录、乡试录文献利用的缺乏[3]105,使得目前研究所依赖的史料,大都是经过整理后的二手材料,降低了结论的精度。

视角方面,目前学界习用的方法,大抵发端于丁文江等人③丁文江的 《历史人物与地理的关系》一文较早以人文地理学的视角对中国历史人物进行了分类讨论,文章目的在于探讨不同地域人群在中国历史上的影响,并未就科举群体展开专门的论述,但其依照人物籍贯进行统计的方法,却为后来学者沿袭,正如傅斯年评价该文“不取这篇文章所得的结果,因为他们不是结果;但取这篇文章的提议,因为他有将来”。,即以进士、举人等科举士子的籍贯作为切入点,进而分析群体分布的地域特征,探讨其与社会经济发展间的关系。这一方法,其实和 《碑录》及方志中以籍贯对科举人才进行记录的特点相呼应。换言之,学界目前对丁氏等人研究方法的承袭,也正是长期依赖 《碑录》等材料的结果。对于该种方法所能达成的目标,学界不乏争议。葛剑雄便指出“如何确定人才的地理位置或范围,是人才分布(人才研究)的重要前提”,而“一般的研究都以人物的籍贯为统计指标”的方法实际上存在较大的问题,得出的结论缺乏可信的基础,这是因为“从人才研究的角度讲,最主要的还是要确定对一个人之成为某一方面的人才主要因素来自何方,产生在何地”[4]32。在葛氏看来,以籍贯作为统计指标的最大问题,即在于无法有效地达成研究目标。

以本文所选取的徽州府地区为例,该地素有“东南邹鲁,文献之邦”的美称。明清两代,巍科极盛的科举现象早已引起学者关注。相关研究在史料与方法的运用上,基本沿袭了上述框架模式。但由于历史上徽州地区因大量流动人口所产生的冒籍中式现象的存在——给以往籍贯精确性要求较高的统计方法带来了不小的麻烦。故有学者认为,以籍贯为基准的科举群体研究最终只提供一种相对衡量的指标[5]334。这样一种判断,实际上承认了依靠旧有史料达成研究目标的困难。

一言以概之,当前科举地理量化分析存在的主要问题,是旧有史料所造成的结果失实与方法失效。稳妥的解决方法,在于能否在提升史料质量的前提下,摆脱单一籍贯统计分析的思路,寻求科举群体分布差异的新解释。而近年大量出版的登科录、会试录、乡试录等原始科举文献,已为上述转变提供了可能。区别于 《碑录》及方志类材料,会试录、乡试录文献对中举人数的如实反映将提供更为准确的数据,而其中关于中举士子所在学校、士子中式本经等信息的记载,也丰富了分析的择取角度。部分研究者也已着手利用该类史料进行量化分析以解决相应问题④如汪维真在 《明清会试十八房制源流考》(《史学月刊》2011年第12期)一文中,利用新近出版的会试录,对明代会试考试士子所考本经的变化进行了量化分析,从而为明代会试五经房数增减的依据提供了确切直观的历史说明。。

基于上述分析,本文拟通过对明代徽州府科举群体的考察,提出以往科举地理研究中不太为学者所关注的几个问题⑤本文数据主要采辑于明代乡试录汇编 《南国贤书》(以下简称 《书》),该书收括了明代南直隶七十余科乡试录,其中成化甲午科至崇祯壬午、科连续58科乡试录取名单在 《书》中得以保存,较完整地呈现了明代徽州地区乡试科考的历史面貌。另鉴于 《书》中对明代初期乡试录收辑的缺失,本文也利用了方志中的科举名录加以增补。通过比对,大致可以确定弘治 《徽州府志》选举志所记载的举人名单,应该是当时人参考乡试录编纂所成,确保了数据的相对完整性。《书》现存有明万历与崇祯刻本,分别收藏于浙江图书馆和南京图书馆,本文所据则为该书清抄本,收藏于台湾中央图书馆。:一、明代科举考试与科举群体产生之间的关系究竟如何?二、对于科举群体的地理分布,除了籍贯,是否另有观察视角可循?三、对于科举群体地理分布现象,能否有进一步解释的空间?

一、明代徽州府科举群体的产生

明代乡试采取分省取士制度,从景泰年间开始,各行省乡试的录取名额——解额开始固化,反映的是国家层面上对区域经济、文化资源分配的制度设计。对此现象,学者已有详论①关于明代解额制度的发展变化,可参见汪维真 《明代乡试解额制度研究》(社会科学文献出版社2009年版)相关论述。。但对于解额固化下,区域内部解额再分配情况,尚缺乏相关探讨。以往按照 《碑录》进行的籍贯研究,主要是基于殿试录取结果的统计,由于殿试一般不再黜落,故此种取舍方法,实际上忽视了解额制度对士子录取数量的影响。而学者习惯将本籍与外地中式人员混一的做法,也更容易模糊直省解额固定化下区域内部间科考录取的竞争状况。简言之,在科举群体地域分布研究中,科举考试本身对于科举群体产生所施加的影响尚未被纳入考察层面。如下则材料所示:

(应天)府应试生员二百余人,无一人中式……场中原有佳字号,以别于他府,不知革自何年。隆庆庚午科,治中包公在场,见填榜至四十余名,本府无名,遂言云:“应天费许多钱粮,费许多心力,曾不见一人中式,府官无光彩。”……遂得中四人。[6]卷下,壬子场事,227-228

该材料看似一则科场轶事,透露的信息却值得注意:一是应天府生员乡试时曾以“佳”字号区别他府,以确保该府的中式名额。二是中式名单填榜至四十余名时,在尚无应天府士子中式的情况下,官员出面干预,最终增加了该府的中式名额。这表明在乡试录取时,“府”似乎是考官权衡录取的重要单位之一,在府与府之间,存在着名额此消彼长的关系。延及本文,徽州府作为南直隶下辖一府,录取名额同样受制于南直隶的解额数。明清徽州人文巍然已是共识,但以府作为科考单位在南直隶的历史变化趋势并不清晰,遑论与其他府之间的科考关系。故本文首先就该问题展开讨论。

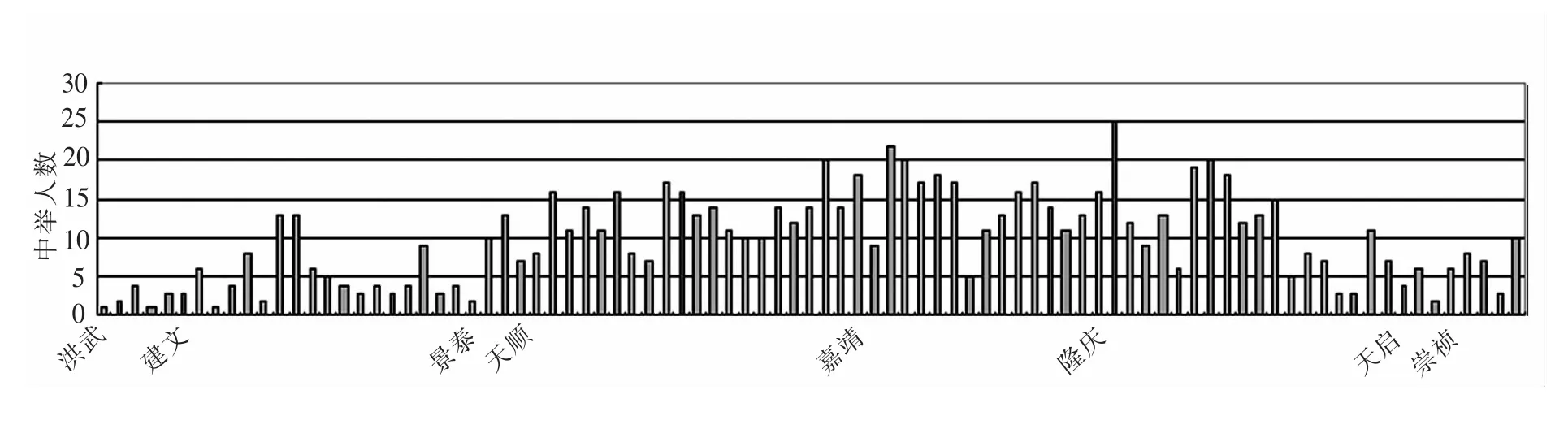

图1是根据清抄本 《南国贤书》所收录明代61科南直隶乡试录所绘制的明代徽州府乡试各科录取的整体情况②本文中绘制的表格如无特殊说明,所依数据均来源于台湾“中央图书馆”所藏清抄本 《南国贤书》。。可以看到,图1所标识的明代徽州府乡试科考呈现出两头低,中间高的发展趋势。明初乡试录取人员整体较少,除去相关文献缺失而导致人数失实等原因外,也与当时南直隶整体较低的解额数有关。景泰以后,南直隶地区的解额数长期保持在135名,徽州府的科考录取也呈现出较平稳的增长,平均录取人数每科大致保持在10—15名左右。嘉靖至万历中期是徽州府科考发展的一个旺盛期,除个别年份(可能是受到当时倭乱的影响),单科中式总人数较之前有所增长,隆庆元年更是考取举人25名,占据了南直隶整体解额数近20%的份额。然而从万历末年开始,徽州府举人的科考中式人数开始走低,总体上处于下降趋势。而值得注意的是,从明万历末年开始,鉴于应试士子数量的剧增,明朝政府连续数科对解额进行了调整,南直隶地区的录取名额一直呈增加的态势 ,而图揭徽州地区府地区逐年下滑的态势正与此相反,其原因值得探讨。

图1 明代徽州府举人乡试中式人数变化趋势

图2所反映的,是明代徽州一府乡试录取人数在南直隶地区中的比重格局及其变化趋势,其在南直地区解额的整体比重大致维持在10%左右。与同时期苏州、常州相比,徽州府的平均录取率要略处下风(图3)。从明初至中期,徽州府整体上较常州、苏州府为弱。至嘉靖、万历初年,徽州府持续发展已有赶超常州府之势。但从万历末开始,因徽州府录取率开始持续走低,而常、苏二府则保持了较平稳的趋势。因此,就整个明代来看,徽州府尚无法与常州、苏州二府并论,在南直隶的乡试竞争力中大致处于中上水平。前人研究,往往注意明代徽州地区的科举群体产生的总量,对其在明代乡试解额制度下,徽州府与其他府之间的竞争关系关注不够,对徽州府科举群体产生的历史变化趋势也少有关注,这也正是以籍贯为视角所无法注意到的方面。

图2 明代南直隶徽州府乡试中举比重变化趋势① 图2、图3的统计数据来源于 《南国贤书》,首先统计每一科苏、常、徽各府的录取人数,后计算其在南直隶解额数中所占比重,所得数据便是明代苏、常、徽三府在明代南直隶地区乡试考试中的录取比例。这样一种统计,避免了数据上外籍中式对各府每一科年录取总人数的干扰,能够更直观地观察各府在南直隶解额分配中所占据的份额。

图3 明代常、苏、徽三府乡试录取比重趋势

另外我们也注意到,在明代南直地区的乡试科考中,如苏、常、徽三府,其所占比重虽有变化起伏,但基本维持在20%—25%(苏州府)、15%—20%(常州府)、10%—15%(徽州府)的区间内波动。该现象反映出明代乡试录取的长时态视角下,以府为单位的科举群体录取上存有一较为稳定的消长趋势,解额在区域内部——至少在府际之间——似乎也存在类似的分配现象。该现象也表明,科举录取并非是地区士子间的自由竞争,制度设计,即地域均衡原则,不仅仅体现在会试的南北分卷与乡试解额上,在乡试地区的内部,同样存在。这也意味着,科举群体的地理分布原因,不能仅仅视作是一种文化地理现象,明代制度设计上的因素应该更多的纳入考察范围中。

二、明代徽州府科举群体的地区分布

地区分布差异是科举地理考察的另一重要方面。以往研究,大都是以籍贯为指标,将行政区域作为统计单位。不过在乡试录等文献中,考中举子的信息则是以“学籍”而非籍贯进行记录。录取时,士子所在学校的学籍做为填榜与发榜的依据。这一现象,已经上文应天府学中式的材料得以印证。虽然籍贯与学籍的统计结果,在表现上会存有重叠部分,但两者的观察取径并不一致。籍贯统计在于考察历史地理与科举人才之关系;学籍则关注科举考试中,地方学校作为录取单位之间的竞争关系,并进而探析乡试名额在地区内部分配的情况。

具体方法上,学籍与籍贯的主要区别,便是将包括府学在内的各级学校作为单位进行分析。这一种法,不仅符合乡试录这一类的文献记载,揆诸明代历史,也与当时实际情况相呼应:

八月,(松江)府学乡试诸生失科,壬辰会试,凡由府学出身者,皆不第……民谣有云:重恩牌楼过了河,府学生员脱了科……民谣又曰:府学秀才,只进勿出。[7]卷3,记祥异

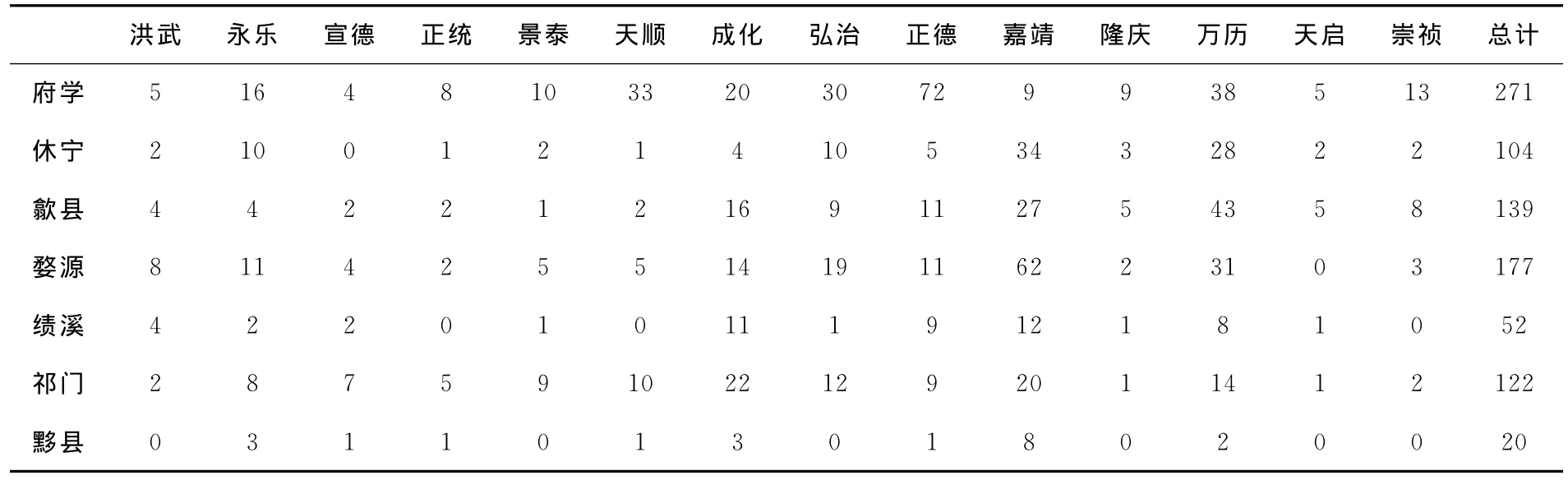

可见,无论是从科举录取的结果,还是从社会认知来看,地方学校不仅仅是士子的习业之所,也被当时人视为造就科举人才的主要场所,理应被纳入科举群体分布讨论的内容之中。表1便是对明代徽州府各学校中式举人总数的一个统计。

表1 明代徽州府各学区中举人数

图4 明代徽州府各学区举人中式比变化趋势

数据表明,明代徽州府乡试录取呈现的是一个以府学为中心的层级递减格局。其中徽州府学共271人中式,远超出其他县级学校。婺源、歙县、祁门、休宁县学分别有177、139、122、102人中式,可以视为第二层次,绩溪与黟县分别只有50、22人中式,在徽州地区居于末位。这样一个科考格局,与按照籍贯进行统计的进士分布格局大致相当①歙县是明代徽州府进士产生最多的地区,其次则为婺源、休宁、祁门、绩溪与黟县。参见李琳琦《明清徽州进士数量、分布特点及其原因分析》,《安徽师范大学学报》2001年第2期,第32-36页。。府学的科考录取平均率最高,占据整个徽州府1/3强的份额,而与其他学校相比,其录取比率保持的也较为稳定,为徽州地区乡试中最有竞争力的单位。并且从此结果来看,似乎学籍较之籍贯统计,在结论上并无大的区别。

不过我们也进而发现,地区差异的整体格局并非一成不变,通过图4对徽州府乡试录取比重的历时性分析会发现,在明初徽州府的科考格局中,份额比重较大的分别是徽州府学、祁门县学、休宁县学,婺源和歙县并没有明显的优势。至明中期,祁门县学比重开始下降,婺源开始上升。万历以降,婺源开始跌落①这一现象,当时人亦有感受,明末启祯时人余绍祉言:“婺为考亭故里,越元迄明,群贤辈出,独二三十年,科目稍不如昔。”《晚闻堂集》卷十 《邑侯胡公星来校士序》,《四库未收书辑刊》第六辑28册,北京出版社1997年版,第501页。,歙县则是稳中有升。休宁县学在明代前期起伏较大,嘉靖之后才保持了较稳定的发展。可见,徽州府学、婺源县学、歙县学三地区的领先格局需迟至嘉靖中后期方为确立。

那么,这样一种地区差异格局的产生与变化的原因何在?学者认为徽州地区商业经济发展的不平衡是明清徽州进士分布形成的重要原因之一,科考本身所需要的大量经费需要当地商人以及家族的支持[8]。以明代婺源县学为例,其考中的177名举人当中汪姓共有44人,万历十三年婺源县学考中举人的6人当中,汪姓便占了5位,确实反映出地方家族在地区科考中所发挥的支柱作用。而整个徽州地区科考兴盛于明嘉靖之际,衰落于万历之后的发展趋势,似乎也与徽商在明代发展的轨迹暗合②关于徽商产生与发展历史的研究,学界已达成较一致的共识,即形成于明成化、弘治年间,兴盛于嘉靖、万历之际,万历末年受困于矿监税使,开始中衰,直至清康熙年间重新走向兴盛。具体可参见王廷元、王世华在 《徽商》(安徽人民出版社2005年版)一书中的相关论述。。但我们也注意到,在明初徽州府科考格局中占据重要位置的祁门,在明中后期迅速衰落,呈现出与徽州府其他地区殊为不同的发展轨迹,此外,婺源与休宁地区虽自明中后期后变化较为稳定,但也存在着此升彼长的阶段性差异。这样一种演变态势,与徽州地区社会经济发展似乎并不契合。那么,这样一种变化,与文章第二部分所提及的制度性因素是否有关联?在科考群体的地理分布问题上,能否有进一步解释的余地?

三、明代徽州府科举群体的中式差异

明制,乡试共分三场考试,“第一场试《四书》义三道、经义四道”[9]卷160,洪武十七年三月戊戌,“士各占一经,经必通,然后取之”[10]第1248册,卷9,会试录序,178。至明中后期,由于各种原因,三场应试渐成虚文,考官往往以头场优劣选士③清人钱大昕则干脆认为“乡、会试虽分三场,实止一场,士子所诵习,主司所鉴别,不过“四书”文而已”(顾炎武著,黄汝成集释 《日知录集释》卷一六 《三场》,上海古籍出版社2006年版,第945页)。。因此,士子经义答题的好坏直接关系其录取与否。而对于士子本人而言,习经的好恶与难易在某种程度上确实影响到其科考的命运。如明末李贽对自己科考生涯的回忆:

余自幼治 《易》,复改治 《礼》,以 《礼》经少决科之利也。至年十四,又改治 《尚书》,竟以 《尚书》窃禄。[11]第1352册,卷11,易因小序,151

李氏在习经问题上几经研磨,从 《易》变为《礼》,又因 《礼》中式不易而改为 《尚书》,并以此中式,习经与中式之关系可见一斑④关于科举时代士子科考与习经的关系,美国学者艾尔曼通过对明清时期登科录及会试录分析发现,在明代早期,士子科考以《春秋》经中式居多,在五经中式的比例上一度高达28%,明代后期则降为6%,而 《尚书》的比重逐渐提高,由10%提升到42%(Benjamin A.Elman.A Cultural History of Civil Examinations in Late Imperial China.University of California Press,2000,P701-703)。刘毓庆转引杨晋龙文指出,明代所有参加科考士子,选择 《诗》经为专经而成为进士的人数,占到了总数的34%,高居诸经之首(刘毓庆 《从经学到文学——明代 〈诗经〉学史论》,商务印书馆2001年版,第281页)。但就该现象与科举群体地域分布之间的关系,未多着墨。。那么,若将这样一种联系若放大为一普遍现象而加以考察,对于士子的录取及其呈现的结果——即科举群体的地理分布之间,又会有怎样的联系?针对该问题,本文将明代徽州府士子中式所依本经进行了统计,并将结果绘制成图5、图6。

从明代徽州府中式经书的整体情况来看,《春秋》与 《尚书》中式人数最多,分别有245、240人,《诗》和 《易》分别为170人与158人,《礼》则只有66人中式。就地区而言,祁门县学、婺源县学中 《春秋》《尚书》二经中式士子较多,休宁与绩溪则以 《易》《尚书》见长。时间上,明正德以前,徽州地区 《春秋》中式占据相当高的比重,嘉靖以后则渐入颓势,其优势地位被 《尚书》与 《易》取而代之。而将此种变化趋势与图4各学区举人中式趋势相较,则会发现二者变化上的趋同。前面指出祁门县学在正德以前保持着较高的中式率,这一时期正值徽州地区盛行以 《春秋》本经中式。如成化四年戊子科,徽州府共考取12名举人,其中11人是以 《春秋》本经中举。而从景泰元年庚午科直至弘治二年己酉科的14科考试中,祁门县学共考取45名举人,43人是以 《春秋》本经中式。因此,祁门县学在明中前期所保持的较高科考录取率,应该与该地区盛习 《春秋》有关。这一推论,也可通过相关史料得到进一步验证:

图5 明代徽州府各学区中经情况

图6 明代徽州府举人中经变化趋势

祁门徽之属邑也,介乎众山之间,编户不逾五千,而其名特著于天下者,以科目人材也。他郡他邑非乏科目,而祁门特著者,以其多 《春秋》也。天下之学 《春秋》者众矣,而祁门独盛者,以其群居学校,受授有自而然者也。①弘治 《徽州府志》卷一二 《词翰》二 《祁门县重修庙学记》,天一阁藏明代方志选刊第22册。大学士丘浚有“祁门春秋闻天下”之语(《重编琼台稿》卷一一 《赠浙江谢佥事序》,《影印文渊阁四库全书》第1248册,台湾商务印书馆1986年版,第226页)。

这样一种历史现象的形成,应该与明初理学在徽州地区传承的情况有关。我们注意到,元明之际在徽州频繁活动的几位名儒,如郑玉、赵汸、汪克宽等人,对 《春秋》有着不同程度的偏好②关于郑玉等人对于 《春秋》的重视,详可参看章毅在 《理学、士绅、和宗族:宋明时期徽州的文化与社会》(香港中文大学出版社2013年版)一书中的相关论述。至于该现象又如何影响当时士子科考,祁门地区的学术传承与此有何具体联系,因非本文主旨所关,故在此暂不展开。。不过,为何在祁门地区而非徽州其他地区形成了这样一种学风,仍有待更深入的讨论。但至少一点可以确认,祁门地区曾以 《春秋》而显,但其所专研的本经似乎并非李贽所提及的“决科之利”,故其科举的优势地位并没有保持长久,而逐渐让位于更擅长 《易》《书》的休宁与婺源。

结 论

以上便是依据明代乡试录及相关材料,对徽州府地区科举地理几个方面进行的量化分析。文章从徽州府科举群体的整体格局与变化趋势再至徽州府所辖一府六县的区域差异,进而通过士子中式本经的差异来分析科举群体产生差异的原因,对现今学界科举地理研究的几个主要方面进行了回应。以往分析视角下,地区总量往往是本地科考与外籍中式士子的总和,故其产生发生的原因便很难与当地社会经济文化之间建立清晰的联系,尤其是在解释地区差异变化时,难免给人大而化之的感觉。

鉴于此,在转换视角的前提下,本文更多地将徽州府置于南直隶整体格局中去把握该地区的历史变化,并且也尝试着以另一种思路,即地区之间的消长关系与士子习经等方面去分析科举群体所呈现的地域差异。就徽州府内部的差异而言,经济与文化是影响差异格局的背景性因素,但在程度上,仍需进一步考量。以籍贯进行统计的群体分析,尽管在整体数量上能够对地区科举群体形成一个直观感觉,但却难以观察区域内部的科考录取状况。府际之间的比重变化至少表明,在乡试考试中,“府”是地区科考竞争的主要单位,科举考试的录取结果,科举人才的产生,与该单位有着密切关系。

士人中式本经的地域差异,实质是经学授受地域化的表现,这样一种观察视角,更注重地区文化与学术传授对科举地理现象的影响。而从分析的结果来看,科举群体的地区差异并非只受社会经济发展的影响,地区的学术脉络、区域文化应该得到更多的重视①科举考试本身所反映的“时艺”现象的变化趋势,也应当有更积极的思想文化意义。周晓光在论及明代徽州地区学术地理演变时,已注意到明中后期祁门一地学术地位的崛起(周晓光 《徽州传统学术文化地理研究》,安徽人民出版社2006年版)。但若缺少了明前中期祁门地区科考习业的积累,祁门的崛起,恐怕亦非几位思想家的登场便能够体现。或者说,对于思想史学术史研究,除去历史上较明显的“坐标”外,对于其周围的一般历史趋势亦应引起重视,因为“趋势”构成了学术思想史的一种常态。。

综上而论,以会试录、乡试录为基础的科举量化分析,能够提供一种与以往研究有别的观察视角。从科举考试本身出发,注意士子习经对于科举群体产生地区差异的影响,联系地区府际消长关系对地区科举群体产生的限制,进而理解科举群体的产生并非地区自生自发的历史现象,而是在某种程度上受限于制度与文化的产物。

[1] 郭培贵.明代科举史事编年考证[M].北京:科学出版社,2008.

[2] 邱进春.洪武十八年榜进士考实——几种科举资料的对比研究[J].文献,2008,(1):47-58.

[3] 陈长文.明代科举文献研究[M].济南:山东大学出版社,2008.

[4] 葛剑雄.历史人才分布研究中值得注意的三个问题[C]∥中国东南地区人才问题国际研讨会论文集.杭州:浙江大学出版社,1993.

[5] 唐力行,等.苏州与徽州——16-20世纪两地互动与社会变迁的比较研究[M].北京:商务印书馆,2007.

[6] 周晖.续金陵琐事[M].南京:南京出版社,2007.

[7] 范濂.云间据目抄[O].清光绪三十三年刊本.

[8] 李琳琦.明清徽州进士数量、分布特点及其原因分析[J].安徽师范大学学报:人文社会科学版,2001,29(1):32-36.

[9] 明太祖实录[M].台北:“中央研究院”历史语言研究所校印本,1962.

[10] 丘浚.重编琼台稿[M].影印文渊阁四库全书本.台北:台湾商务印书馆,1986.

[11] 李贽.李温陵集[M].续修四库全书本.上海:上海古籍出版社,2002.