双行马铃薯收获机挖掘部件的设计

2014-12-19龚明胜

黄 明 张 建 龚明胜

(贵州省毕节市工业学校,贵州 毕节 551700)

马铃薯挖掘部件的主要作用是把马铃薯和土壤掘起, 并传输到分离部件上。 对挖掘部件的要求是:尽量在少掘取土壤的情况下挖净马铃薯;挖掘深度稳定,并能根据需要进行调节,保证土垡能沿铲面顺利通过,并有较强的碎土能力;为了防止工作时缠草和雍土,要求挖掘部件有自洁功能;牵引阻力小,刃口有较好的耐磨性[1]。

1 挖掘部件的受力特性

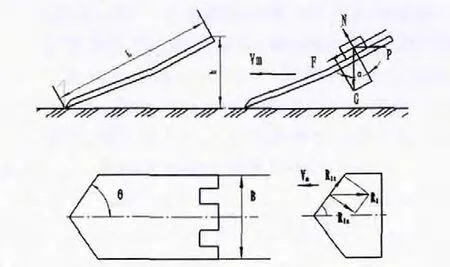

为了保证铲既能轻易将土垡切开, 又能使铲后段离地有足够的空间,本文选用两段式平面挖掘铲。其主要参数有[1]:铲刃斜角θ,铲的宽度B,铲的倾角α,铲的长度L。 挖掘铲受力如图1所示。

图1 挖掘部件受力图

2 铲刃斜角θ

为了保证铲刃的自动清洁作用,铲刃斜角θ 应满足下式:

式中θ 为铲刃斜角,φ 为土壤和钢的摩擦角,取30°~36°。 在铲的倾角为20°左右时,一般θ 取40°~50°,本文θ 取48°。

3 铲的倾角α

铲的倾角α 应小于24°,一般α 越小,铲的阻力越小,为了保证既能较容易地用铲将土垡切开, 又能使铲后端离地高度h有足够的值,铲面分两段,前段倾角α1=10°~15°,后端倾角α2=16°~24°。

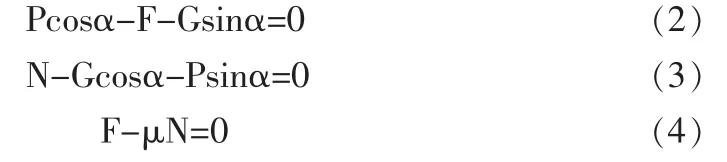

取铲面倾角α 和挖掘铲的长度L 可由图1 求出, 根据受力图分析可得方程式:

式中:P 为沿着挖掘部件移动时掘起物所需的力 (N);G 为铲面上土壤的重力(N);F 为土壤沿铲面的摩擦力(N);N 为挖掘部件对土壤的反作用力 (N);μ 为土壤对挖掘铲的滑动摩擦系数,土壤对钢的滑动摩擦系数为0.577~0.721,μ=tanφ,土壤对钢的摩擦角为30°~36°[2-4]。

将(2)、(3)和(4)三式联立可求得:

如果α 大于式(5)中α 的值,垄台就壅在挖掘铲上,并会带着马铃薯从旁边散落。实际上,角α 值随挖掘铲的松土程度以及对土壤的提升高度而定, 松土与升土的程度与安装在挖掘铲后面的分类装置种类有关。 一般情况下,铲的倾角α 角增大,有利于碎土,但挖掘阻力会增加,当α=25°时,中等坚实土壤就会出现相当大的壅土。 当h 保持一定的情况下,铲的倾角α 减小时,挖掘部件的长度就会加长,同时也会引起挖掘阻力增大。铲的倾角α 的值越大,挖掘部件的长度就越短。 因此,综合考虑以上因素,本文挖掘部件前段倾角α1取17°,后端倾角α2取20°[1-2]。

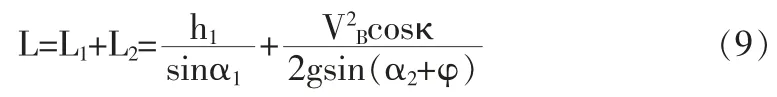

4 铲体总长度L

挖掘部件的结构如图2 所示,挖掘部件的长度分前段L1和后段L2,挖掘部件的前段L1的长度,可依据确定后的铲的倾角α的值,以及略大于平均挖掘深度h1值(14cm~18cm)[1-2]而定。挖掘部件的前段L1的长度为:

铲的后段长度L2可用能量定理进行计算。 假设土壤沿铲面以马铃薯收获机的前进速度VB 运动到B 点, 则土壤 (质量为m)在B 点所具有的动能为:

若掘起物沿铲面移动到铲的末端C 点时,则土壤开始膨胀、堆积和向铲的两端散开,块茎随之显露出来,即掘起物在B 点具有的动能完全用于克服通过长度L2的摩擦功和掘起物提高了h2所做的功。 L2的长度为:

式中:L2为铲后段长度 (mm);VB为机器的前进速度(m/s);α2为铲的倾角 (°); 为土壤对钢的摩擦角 (°);g 为重力加速度(9.8m/s2)

挖掘铲的总体长度为

根据公式(9)及参考同类挖掘铲的长度,取L=380cm。

5 铲的宽度B

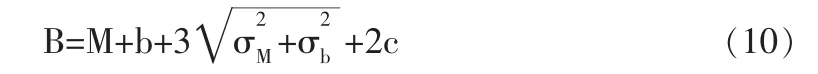

挖掘铲的宽度设计主要取决于马铃薯的地下分布宽度和马铃薯的种植行距。根据马铃薯栽培学和实际调查提供的数据,我国大部分马铃薯品种结薯集中,马铃薯垄宽为40~50cm,种植行距为50~70cm,马铃薯地下分布的平均宽度为30~40cm[1-2]。 由于马铃薯地下分布宽度和行距的不均匀性、 植株对垄中心的偏移以及马铃薯收获机工作时偏离垄中, 双行马铃薯收获机的工作幅宽B[1]为:

式中:M 为平均行距 (mm);b 为马铃薯的平均宽度;c 为收获机行驶偏差,c 取50~80mm;σM为行距的均方差(mm);σb为马铃薯分布宽度的均方差(mm)。

综合考虑以上因素,确定铲的宽度B 为140cm。

6 结论

本文对双行挖掘铲进行设计,得到以下结论:

(1)铲的宽度B 为140cm;(2)挖掘铲铲刃斜角θ 为48°;(3)铲面前段倾角α1为17°,后段倾角α2为20°;(4)铲的长度L 为38cm。

[1]中国农业机械化科学研究院.农业机械化设计手册(上册)[M].北京:中国农业科学技术出版社,2007.

[2]张建.4M–2 型马铃薯联合收获机优化设计与仿真[D].甘肃农业大学学报,2008:8-11.

[3]邓伟刚,孙宏,王春光.马铃薯挖掘铲工作阻力计算与分析[J].农机化研究,2014(10):71-74.

[4]吕金庆,陈春富,李世柱.马铃薯挖掘机挖掘铲的设计[J].农机化研究:2004(3):105-106.