区域的概念、区域经济学研究范式与学科体系

2014-12-16蔡之兵张可云

蔡 之 兵 张 可 云

一、引言

早在19世纪,经济活动的空间分布问题就引起了学者的关注,杜能(J.H.von Thünen)、韦伯(Alfred Weber)、廖什(AugustLösch)以及克里斯塔勒(Walter Christaller)等学者对经济活动的空间布局进行了卓有成效的开创性研究[1]-[4]。20世纪40年代,以艾萨德(W.Isard)为首的经济学家创立了区域科学。随着区域经济学在经济活动中的广泛运用,区域经济学迅速成为经济学领域中最受人关注的学科之一[5]。中国自20世纪80年代开始进行区域经济学研究,在进入新世纪后,由于政府决策重视区域规划与区域政策,这门学科在中国迅速成为热点,以至于其他学科的学者纷纷转入区域经济学领域,各类区域经济研究成果不断倍增[6]-[9]。

在国内外区域经济学领域,迄今为止对区域概念的界定一直没有形成共识。正如英国区域经济学家理查森(Richardson)所说“精确地定义区域是如此可怕的一个梦魇,以至于大多数区域经济学家宁可回避这项工作”[10]。这种情形在中国区域经济学界同样存在。在中国知网数据库用篇名“区域”检索社科类论文时,发现有论文68853篇之多,在篇名里用“区域概念”、“区域内涵”、“区域界定”、“区域定义”以及“区域含义”等关键词进行检索时,发现只有4篇相关文章,当用相同的关键词在摘要里进行检索时,共得到214篇文章,其中对区域定义进行探讨的只有16篇。由此可见,区域经济学的相关研究虽然在中国越来越受到关注,涉及的领域也越来越多,但是学界对于区域概念探讨较少,甚至很多学者都采取了躲避的态度。目前,对区域概念内涵的认识仍然没有统一。区域概念的模糊不清直接影响了区域经济学这门学科的定位与发展。区域科学在20世纪70年代迎来学科的巅峰期后,在20世纪80年代逐渐没落,而导致区域科学由盛转衰一个重要原因就是区域经济学远离了区域,同时缺乏学术核心[11]。同样,区域经济学自20世纪80年代在中国兴起以来,迄今已经发展了30多年[12]。为了避免区域科学在中国重走西方由盛转衰的老路,必须对区域经济学的核心内容进行准确界定,而区域概念无疑最能够代表区域经济学的学术核心。

二、现有区域概念回顾与评述

在研究区域时需要首先弄明白“什么是区域”。这个问题看似简单,实际上自区域经济学诞生以来就始终没有形成共识。本文首先通过回顾不同学科以及国内外相关学者对区域概念的定义,然后对现有概念进行评述。

(一)不同学科对区域概念的定义

区域概念在多个学科内都有相关定义。《简明不列颠百科全书》把区域定义为:“区域是指有内聚力的地区。根据一定标准,区域本身具有同质性,并以同样标准与相邻诸地区、诸区域相区别。”[13]区域作为一个专业概念进入到学者们的研究视野是从地理学科开始的,换句话说,区域首先是作为一个地理概念出现的。英国地理学家迪金森(R.Dickinson)则认为,“区域概念是用来研究各种现象在地表特定地区结合成复合体的趋向的。这种结合在一定意义上说,将给予这类地区以区别于其周围地区的特点。这些复合体有一个场所、一个核心和他们边缘地区的、明确程度不同的变化梯度。”[14]目前被广泛认可的经济学对区域的定义应该来自于1922年《全俄中央执行委员会直属俄罗斯经济区划问题委员会拟订的提纲》,它将区域定义为“所谓区域应该是国家的一个特殊的经济上尽可能完整的地区。这种地区由于自然特点、以往的文化积累和居民生产活动能力的结合而成为国民经济总链条中的一个环节。”[15]事实上,这里所指的区域,是能够在国民经济分工体系中承担一定功能的经济区概念。行政学和政治学则分别将区域定义为国家管理的行政单元,并且具有可量性和层次性。社会学则认为是具有共同语言、共同信仰和民族特征的人类社会群落[16]。

(二)国外学者对区域概念的定义

19世纪中叶,德国地理学家阿尔夫雷德·赫特纳(A.Hettena)就率先对“区域”做出如下界定:区域是形态上内部性质相对一致而外部差异性最大的地表连续的地段或状态,根据这一标准划分的区域是均质区域[17]。1933年,克里斯塔勒(W.Christaller)提出了“中心地理论”,从而奠定了结点区域论的基本内容,结点区域是城镇与其周围腹地在不对称的相互作用中形成的地域系统,它关注区域行为或功能,又称为功能区域[18]。佩鲁(F.Perroux,1950)把经济空间定义为经济变量的结构关系,并分为三类:统计学上同一或均质的经济空间、作为势力场的空间、计划经济空间或政策运用的经济空间[19]。法国经济学家布德维尔(Boudeville,1968)指出,佩鲁在经济研究中系统引进的空间方法,本质上只是一种数学空间,他吸收佩鲁空间方法的框架,吸收地理学的区域思想,将区域方法分为均质区域、极化区域以及计划区域三种[20]。艾萨德开始侧重于将区域作为一个抽象的空间概念,他指出一个有意义的区域的概念,取决于我们要研究的社会问题,而这一问题又取决于我们认为重要的社会和个人的面貌特征[21]。胡尔曼(Ullman,1958)认为区域仅仅是空间分析的一种工具,区域内部具有相似性[22]。西伯特(H.Siebert,1969)认为,“一个区域概念是一个中间性范畴,它介于无空间维的总量经济与定义为一系列空间点的高度分散的经济体系之间,这一新概念是一个类似于部门的中间范畴,它使得人们可对众多单个企业作某种程度的总量分析而无需对整个国民经济作全面的总量分析。”[23]胡佛(Hoover,1971)认为:区域是基于描述、分析、管理、计划或制定政策等目的而作为应用性整体加以考虑的一片地区[24]。托马斯(M.D.Thomas,1975)认为区域概念巧妙地结合了空间的地理分布、自然环境以及社会环境等方面的内容[25]。杨小凯(1999)从专业化经济和交易费用的思想出发,深化了艾萨德等人的区域专业化分工认识,认为专业化与市场交换是产生区域差异的基础,提出区域是一种经济组织,它是随城市的形成而出现的,这种组织是市场选择的结果[26]。贝伦斯(Behrens,2007)指出区域是内部具有相似性或者内部联系如货物流动和要素流动比较密切的空间范围[27]。

(三)国内学者对区域概念的定义

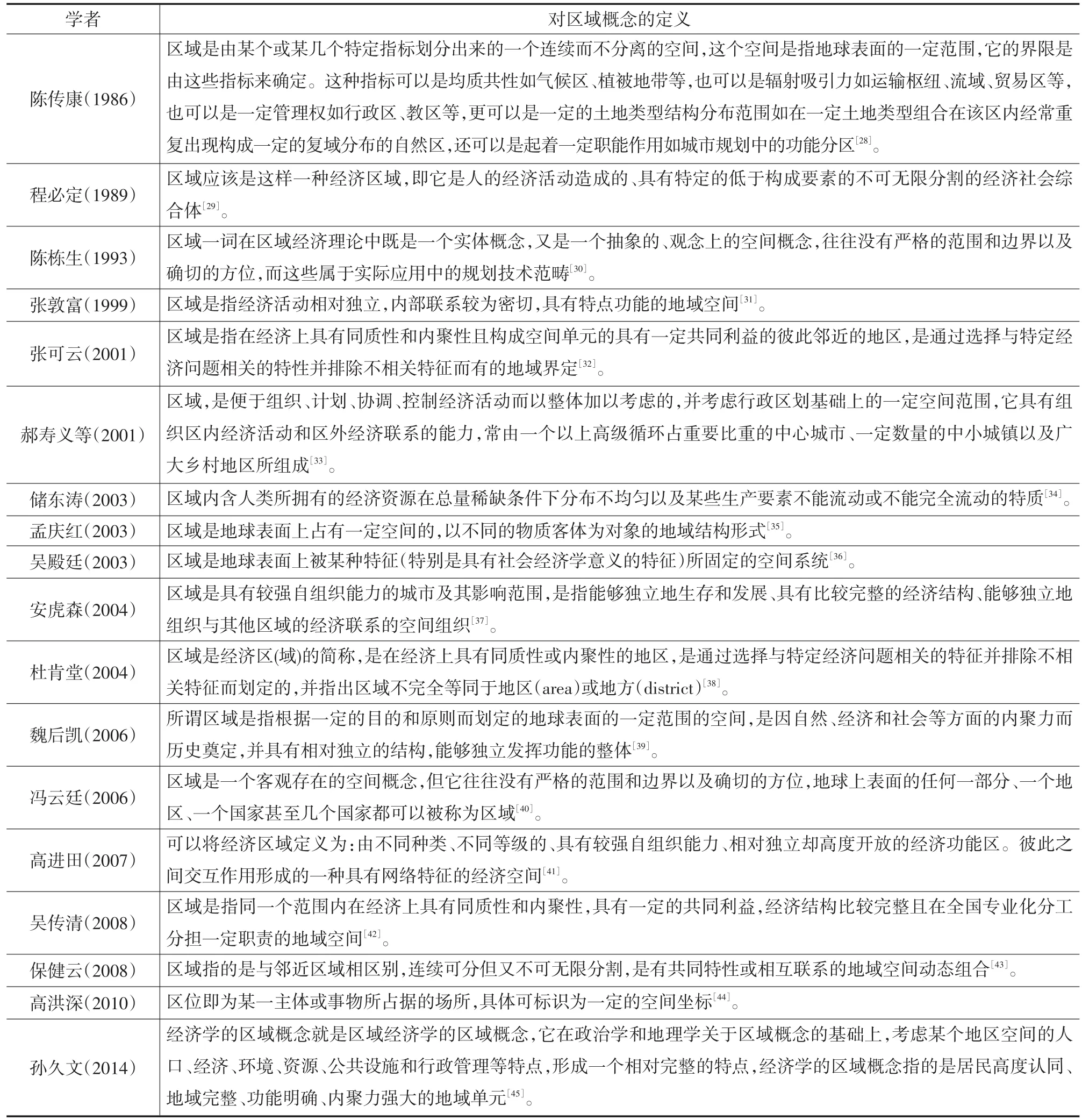

国内学者对区域概念的定义如表1所示。

从表1内容可以发现,目前对区域概念进行定义的工作存在如下三个不足:

第一,学者对区域概念的定义并不统一。区域概念不仅具备多学科属性,不同的学科对区域概念的定义并不相同,而且即使是同一学科内的学者对区域概念的定义也不相同。通过回顾国内外学者对区域概念的定义可以发现,不同的学者对区域概念的定义多从自身研究视角出发,没有形成一个被学术界广泛认可和接受的区域概念。

第二,区域的概念与区域经济学研究内容之间的关系并不密切。区域概念与区域经济学的关系就如同产业与产业经济学的关系,区域概念应该同产业概念一样在各自学科中发挥支撑作用。然而在上述区域概念中可以很容易地发现区域概念几乎与区域经济学没有联系,与区域经济学密切相关的概念多是经济区域或行政区域概念。

表1 国内学者对区域概念的定义

第三,学界对界定区域概念内涵工作的重视程度不够。区域概念对于区域经济学的重要性是不言而喻的。然而界定区域概念内涵的工作是被很多区域经济学学者所忽略的。很多区域经济理论和区域经济应用著作都忽略了区域概念的定义工作,在搜集资料过程中发现超过一半的研究区域经济相关的著作都忽视了区域概念的定义工作,这种情况也是导致区域概念难以达成共识的原因之一。

三、区域概念内涵难以统一的原因分析

国内外学者目前对区域概念的内涵仍然没有形成共识,这直接导致区域概念难以发挥其在学科中原本应该发挥的支撑作用,也间接影响了区域经济学学科的发展。本文认为,导致区域概念难以统一的原因可以分为如下三个方面。

(一)行政区域或行政经济区域概念对区域概念具有限制作用

行政区域与国家政权这两种形式,是出现最早的一种区域类型,也是区域经济研究中最为重要的一种区域类型。在现有区域经济学研究体系中,行政区域既是区域经济研究的对象,也是区域经济研究的起点。以中国为例,在中国的区域经济研究中,行政区域是区域研究的基础和起点。中国传统的区域经济为东、中、西、东北三大区域经济板块,各区域的基本组成单元均为省级行政区。即使是在省级行政区内部,区域研究同样是按照行政区域的等级进行,如江苏省省内经常按照苏北、苏南、苏中三大区域进行相关研究,而苏南、苏北、苏中这三大区域也是由一个个市级行政区组成的,因此行政区域是现有区域经济研究的基础。在区域经济研究中,不可否认行政区域在区域经济研究中具有重要地位,行政区域的存在为区域经济研究带来了很多便利,但是这种便利同时也对区域经济学学科的发展带来不利影响,其中最为明显的例子就是行政区域的存在使得对区域概念进行定义变得极为困难。在研究过程中,学者直接将区域概念等同于行政区域概念的情况比比皆是。因此必须强调行政区域并不是区域概念的全部,不能代表区域概念。

(二)区域的空间属性决定了区域概念具备学科交叉性

区域的空间属性决定了区域概念天生具备学科交叉性,本文第一部分相关回顾也证明了这一点,在地理学、管理学、政治学、经济学、文化学等诸多学科的研究领域内,区域概念都占有重要地位并发挥了重要作用。因此,对区域概念进行定义应该具备多学科视角,区域的概念应该具备综合性概念。然而随着经济学在社会科学中的一枝独秀,区域经济学逐渐成为研究区域的唯一选择,研究区域问题的学者多是经济学家。在这种背景下,对区域概念进行定义也往往多是从经济学的视角出发,很多学者在对区域进行定义时会将区域概念缩小为经济区域概念(参见表1)。与此同时,其余与区域研究相关的如地理学、管理学等学科的影响力难以与经济学相提并论,最终导致区域概念的经济属性排斥了其余属性,使得区域概念失去了原本应该具备的学科交叉性,这也加大了对区域概念进行统一界定的难度。

(三)区域经济学发展的迅猛势头使得区域概念的定义工作被忽略

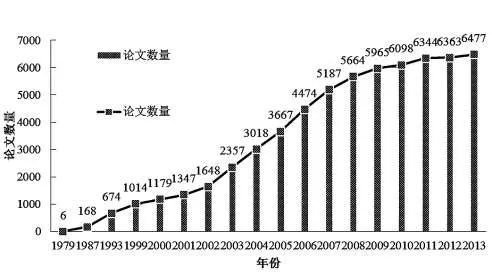

由于应用性和实践性很强,研究视角比较符合学者和官员的偏好,区域经济学自创立以来迅速成为学界和政界关注的重点和热点学科。以中国为例,在实际经济活动中,区域经济学家广泛参与全国各种级别的区域发展规划的编制工作;而在学术界,区域经济研究相关成果更是增幅惊人,图1是中国知网数据库对社科类期刊自1979-2013年发表篇名包含“区域”的学术论文数量。

图1 1979—2013年中国区域研究相关学术论文数量变化情况

图1显示1979年全国发表的有关区域研究的论文只有6篇,而1993年论文数量已经达到674篇,到2013年时,有关区域研究的论文数量已经达到6477篇,区域研究相关论文的规模在30余年里增加了1000余倍。这些数据实际上就是区域经济学在中国迅猛发展势头的最好体现。而也正是因为区域经济学的快速发展,区域经济学研究的领域越来越多,区域概念的不统一、不确定短期内并没有对区域经济学或者区域经济学家的研究产生负面影响,这也直接导致部分区域经济学学者对区域概念的定义问题并没有过多关注,也没有对此进行探讨。这也是区域概念难以形成共识的重要原因。

四、明确区域概念的重要性

对于区域经济学而言,明确区域概念的内涵至少有三个方面的重要意义。

(一)区域概念是区域经济学学科的学术核心

任何一个学科都必须至少具备一个学术核心。由于学术核心的存在,这些学科的研究范围和发展趋势都是有迹可循的。相比之下,区域概念作为区域经济学的学术核心却难以发挥同样的作用,这也直接导致区域经济学的研究领域呈现跳跃式的无规律变动的特点,对区域经济学学科的健康发展带来影响。从区域经济学现有研究领域可以发现这一点,区域经济学目前研究的领域极广,经济发展问题、产业问题、人口问题、环境问题、行政问题以及文化问题都是区域经济学的研究范围。一个学科随着时代变化,研究领域发生变化是必然的,然而像区域经济学这种采取蜘蛛网式的扩张方式还是罕见的。导致这种现象出现的根本原因在于区域概念没有发挥自身学术核心的作用,使得区域经济学研究领域的扩张没有方向。

(二)明确区域概念能够促使区域经济学研究范式的形成

与经济学诸多二级学科如国民经济学、数量经济学、产业经济学、统计学、财政学、金融学相比,区域经济学缺乏能够代表学科自身特点的典型研究范式,这使得区域经济学的地位始终比较尴尬[46]。实际上,在实际的研究过程中,区域经济学采取的研究范式或研究方法多来自于其余各学科研究方法的综合[47]。如在研究区域发展问题的时候,区域经济学会借鉴国民经济学学科或经济增长理论的方法;在研究区域产业问题时,区域经济学会借鉴产业经济学的研究方法;而当研究区域人口问题时,区域经济学又会借鉴人口学的研究方法。不可否认,学科的交叉性研究对区域经济学的发展不无裨益,但是一个学科想要长期发展,必须具备能够反映自身特点的研究范式。

(三)明确区域概念能够帮助界定区域经济学学科的内容体系

自从区域经济学诞生以后,关于“区域经济学是什么”的疑问始终不绝于耳[48][49]。而区域经济学之所以长期被主流经济学所忽视,与其没有统一的理论体系是脱不开关系的[50]。以杜能的农业区位论为起点,研究区域问题的理论已经发展了一个多世纪。在这段过程中,出现了一大批与研究区域相关的如农业区位论、工业区位论、服务业区位论、城市经济学、区域科学、区域经济学、城市经济学、经济地理学、新经济地理学、国际贸易学、新新经济地理学、新经济地理增长等诸多学科和理论。然而对于区域经济学究竟应该包括哪些内容或者哪些理论不属于区域经济学学科,目前学界仍存在争论,如关于区位论和新经济地理学是否应该属于区域经济学,不同的学者则持有不同的看法。除此之外,对于经济地理学与区域经济学的关系,同样需要进一步的明确和探讨[51]-[54]。这些问题的存在与区域经济学无法对区域概念进行准确定义是分不开的。区域经济学在区域概念定义工作上的缺陷已经对区域经济学的学科发展产生了巨大而又现实的影响。

五、区域概念及其在区域经济学研究范式和学科体系中的作用

基于前文分析结果,本文结合国内外学者对于区域概念的现有定义给出区域概念的内涵,并据此对区域经济学自身的研究范式和区域经济学的学科内容体系进行分析。

(一)区域概念的内涵

在对区域概念进行定义前必须对一些与区域相似的如空间、地区、地方、地带、地点等概念及其关系进行辨析。

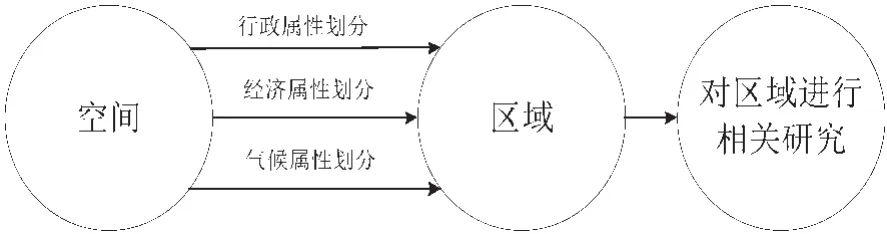

空间是与时间相对应的概念,其外延包括区域、地方、地点、地域等概念。地区是指地球表面的一部分,其边界是任意的,是根据研究目的划定的。地方是与中央相对应的各级行政区的统称。地带本是一个技术性术语,指从地球上划分出来的纬度带,现在多用它来界定与其周围空间存在不同特点的地区。地点是不计面积的空间概念,也被称为区位。区域与这些概念既存在区别也存在联系,其关系如图2所示。

图2 区域与相关概念的关系示意图

根据这些概念的含义以及上文对现有区域概念的回顾,本文将区域概念定义为按照一定的标准对空间进行主观划分而得的空间范围。该定义包含如下三个特点:

第一,区域概念具备原始空间性。原始空间性是区域概念的第一要求,原始空间性指的是区域应该来自于客观存在的、没有经过任何主观处理的空间,而不应该来自于已经经过主观划分的行政区域概念。

第二,区域概念应该具备主观划分性。原始空间性决定了区域概念的来源,而主观划分性则决定了区域概念的形成。主观划分性意味着区域的出现实际上是因为人进行研究的主观需要而出现,是通过主观划定出来的。客观上全世界或者全宇宙等所有的空间范围都是一个完整的区域,只有当人们需要并按照一定标准对某空间进行划分后,区域经济学所研究的区域才会出现。

第三,区域概念应该具备相似性。区域是由人根据研究的需要主观划定而得,因此区域必须具备的另外一个标准就是相似性,任何一部分空间之所以能够成为区域,其主要原因在于这部分空间在某方面具备一定的相似性。换言之,只要能够按照一定的标准对空间进行划分就可以得到区域,如行政区域实际上就是按照行政属性进行划分的区域,所划分出来的区域在行政属性上具备相似性,同样也可以从其余属性对空间进行划分,如可以按照语言对不同空间进行划分,使用相同语言的空间可以化为一个区域,也可以按照地质、自然环境、气候等标准对空间进行划分得到区域。

(二)区域经济学的研究范式

在给出区域的概念后,可以提出如图3所示的区域经济学研究范式。

图3 区域经济学研究范式

图3所表示的区域经济学研究范式应该分为两大步骤:第一步按照不同的标准对空间范围进行划分形成区域,第二步对划分出来的区域进行研究。目前的区域经济学研究由于将行政区域等同于区域经济学的研究对象,绝大多数时候都是省略掉了第一步,直接从第二步开始进行研究,实际上第一步对空间进行划分的内容可能是区域经济学的重要内容甚至是决定该学科未来方向的内容。在西方区域经济学学科体系下,划分区域是区域经济研究中极为重要的一环,甚至是其余研究的基础。而划分区域在西方区域经济学科中的表现就是划分标准区域。

标准区域指的是名称被标准化并被编码的、范围相对固定的,作为区域政策和规划制定基础的多级规划区域[55]。标准区域的划分是区域政策实施和管理过程的前提和基础,是保障区域政策实施效果的关键,标准区域是区域经济研究的主要对象。包括美国、欧盟在内的诸多国家都对自身区域进行了标准区域划分。1977年,美国经济分析局(BEA)将美国全国划分为183个标准的经济地区(EA),后来经过调整变为179个标准的经济地区;而欧盟的地域统计单位命名法NUTS(Nomenclature of Territorial Units for Statistics)标准区域划分案例则更为经典,NUTS是由欧洲统计局建立,旨在为欧盟提供独一无二和统一的区域单元划分。截止到2014年,NUTS按照区域规模的不同,将欧盟划分为98个 NUTS1区域,273个 NUTS2区域,1324个NUTS3区域并随着各国的行政区划调整而实时更新。欧盟的NUTS体系在区域统计资料收集与分析、区域经济社会发展问题研究以及为欧盟构建共同的区域政策提供资料参考等方面发挥了极大的作用。

在未来很长一段时间内,政府仍将对经济发展过程发挥巨大作用,因此对行政区域进行研究的传统区域经济学内容仍然会存在巨大价值和意义。但是对于学科发展而言,加强对划分区域这一步内容的研究可能更有意义。实际上在具体的经济活动实践中,很多问题都难以在行政区域层面上得以解决,比如中国的主体功能区规划之所以难以出台详细的区域划分,主要原因在于行政区域不是也不可能是主体功能区划分的对象[56]。因为一个行政区域不可能完全属于一种类型的主体功能区,一定是多个主体功能区并存的情况,因此对主体功能区的划分必须按照原始空间的自然、地理属性进行划分而得。

因此,区域经济学的研究内容应该分为划分区域和对区域进行研究两大部分,第二部分内容实际上就是目前区域经济学以行政区域为研究对象所研究的内容,这部分内容极易受到外界如政府政策重点转移、其余学科的兴衰、学界的兴趣转移等因素的影响而出现变化。根据国外区域经济发展历程,现代区域经济学在西方发展40年后,到20世纪80年代左右,第一部分的研究内容逐渐弱化或者分散到其余学科中,而这个阶段西方开始提出标准区域的划分,并利用标准区域进行研究,标准区域在区域经济学理论和实践中占据重要地位。中国区域经济自20世纪80年代开始发展,到21世纪20年代也可能进入到相似阶段,在这个阶段下,第一部分的划分区域内容对于中国区域经济学的学科发展同样至关重要。

(三)区域经济学的内容体系

前文已经指出,由于区域概念的学科交叉性,不同的学者对区域经济学的学科体系同样存在分歧,其中学者意见相左最为严重的理论莫过于区位理论和新经济地理学理论。实际上可以利用本文提出的区域经济学研究范式来判断一门理论是否应该属于区域经济学学科体系。

区位理论或区位经济学在国内也被称为产业布局理论,杜能(J.H.von Thünen)的农业区位论、韦伯(Alfred Weber)的工业区位论、廖什(AugustLösch)以 及 克 里 斯 塔 勒(Walter Christaller)的中心地理论都是区位理论的重要内容,是从企业或产业角度研究空间经济优化问题,寻求的是企业或产业布局的最佳区位。在区位理论研究中,虽然部分研究内容也划定了区域如划定靠近生产要素区域或市场区域,但是区位理论并不符合区域经济学研究范式的第二步内容即对划分出来的区域进行研究,而是转而以企业的视角为主体,以成本收益视角对企业的决策进行分析,因此在这个意义上区位理论并不应该属于区域经济学学科体系。但是区位理论发展至今,已经形成部分符合区域经济学研究范式的理论如区域产业布局等理论,区域产业布局则是对区域的整体产业布局进行研究,研究的视角是区域,所以区域的产业布局理论应该属于区域经济学学科体系,而传统的区位理论则不然。新经济地理学不属于区域经济学学科体系的原因在于新经济地理学并没有划分区域,而是直接假定区域存在,新经济地理学中的区域概念只是个虚拟和假象的区域概念,与区域经济学是没有关系的。在这个意义上新经济地理学不应该属于区域经济学学科体系。

[1]杜能.孤立国同农业和国民经济的关系[M].吴衡康,译.北京:商务印书馆,1986.

[2]阿尔弗雷德·韦伯.工业区位论[M].李刚剑,译.北京:商务印书馆,1997.[3]廖什.经济空间秩序:经济财货与地理间的关系[M].王守礼,译.北京:商务印书馆,1995.

[4][18]沃尔特·克里斯塔勒.德国南部中心地原理[M].常正文,译.北京:商务印书馆,1998.

[5][21]Isard,W.Location and Space-Economy,The MIT Press,1956.

[6]孙久文.现代区域经济学主要流派和区域经济学在中国的发展[J].经济问题,2003,(3):2-4.

[7]安虎森,邹璇.区域经济学的发展及其趋势[J].生产力研究,2004,(1):180-186.

[8]杨开忠.区域经济学概念、分支与学派[J].经济学动态,2008,(1):55-60.

[9][57]张可云.区域科学的兴衰、新经济地理学争论与区域经济学的未来方向[J].经济学动态,2013,(3):9-22.

[10]Richardson H W.The state of regional economics:a survey article[J].International regional science review,1978,3(1):1-48.

[11]Isserman,A.M.The history,status,and future of regional science:An American perspective[J].International Regional Science Review,1995,(3):249-296.

[12]安树伟.中国区域经济学发展三十年[J].学术界,2008,(5):263-277.

[13]简明不列颠百科全书[M].北京:中国大百科全书出版社,1986.

[14]迪金森.近代地理学创始人[M].北京:商务印书馆,1980.

[15]全俄经济区划委员会.苏联经济区划问题[M].北京:商务印书馆,1961.

[16]林矗.外源性区域经济发展研究[D].福州:福建师范大学,2003.

[17]赫特纳.地理学:它的历史、性质和方法[M].北京:商务印书馆,1983.

[19]佩鲁弗朗索瓦.增长极概念[J].经济学译丛,1988,(9):67-72.

[20]Boudeville J R.Problems of regional economic planning[M].Edinburgh University Press,1968.

[22]Ullman E L.Regional development and the geography of concentration[J].Papers in Regional Science,1958,4(1):179-198.

[23]Siebert H.Regional economic growth:theory and policy[J].Regionaleconomic growth:theory and policy,1969.

[24]胡佛杰莱塔尼.区域经济学导论[M].郭万清,译.上海:上海远东出版社,1992.

[25]Thomas M D.Growth pole theory,technologicalchange,and regionaleconomic growth[J].Papers in Regional Science,1975,34(1):3-25.

[26]杨小凯.专业化与经济组织——一个新兴古典微观经济学框架[M].北京:经济科学出版社,1999.

[27]Behrens K,Thisse J F.Regional economics:A new economicgeographyperspective[J].Regional Science and Urban Economics,2007,37(4):457-465.

[28]陈传康.区域概念及其研究途径[J].中原地理研究,1986,(1):10-15.

[29]程必定.区域经济学[M].合肥:安徽人民出版社,1989.

[30]陈栋生.区域经济学[M].郑州:河南人民出版社,1993.

[31]张敦富.区域经济学原理[M].北京:中国轻工业出版社,1999.

[32]张可云.区域经济政策:理论基础与欧盟国家实践[M].北京:中国轻工业出版社,2001.

[33]郝寿义,安虎森.区域经济学[M].北京:经济科学出版社,2001.

[34]储东涛.区域经济学通论[M].北京:人民出版社,2003.

[35]孟庆红.区域经济学概论[M].北京:经济科学出版社,2003.

[36]吴殿廷.区域经济学[M].北京:科学出版社,2003.

[37]安虎森.区域经济学[M].北京:经济科学出版社,2004.

[38]杜肯堂,戴士根.区域经济管理学[M].北京:高等教育出版社,2004.

[39]魏后凯.现代区域经济学[M].北京:经济管理出版社,2006.

[40]冯云廷.区域经济学[M].大连:东北财经大学出版社,2006.

[41]高进田.区域、经济区域与区域经济学的发展轨迹[J].改革,2007,(7):67-70.

[42]吴传清.区域经济学原理[M].武汉:武汉大学出版社,2008.

[43]保健云.区域发展微观机制研究:一个经济学的理论解释、模型及实证检验[M].北京:经济科学出版社,2008.

[44]高洪深.区域经济学[M].北京:中国人民大学出版社,2010.

[45]孙久文.区域经济学[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2014.

[46]T.Takayama and G.G.Judge.Spatial and temporal price and allocation models[M].North-Holland,Amsterdam,The Netherlands,1971.

[47]颜飞,罗永刚.区域经济学理论范式演进与应用拓展[J].财经问题研究,2008,(8):24-30.

[48]John R.Meyer.Regional economics:a survey[J].American Economic Review,1963,(53):19-54.

[49]叶振宇.鸟瞰区域经济学:基于新经济地理学的视角——兼谈中国区域经济学的困境和展望[C].第十届全国区域经济学学科建设年会、区域合作理论与实践创新暨粤港澳区域经济一体化学术研讨会论文集,2011:149-154.

[50]郝寿义.建立区域经济学理论体系的构想[J].南开经济研究,2004,(1):68-72.

[51]张可云.空间经济学新论[J].开发研究,1992,(2):8.

[52]杨开忠.区域科学学科地位、体系和前沿[J].地理科学,1999,(4):357-362.

[53]李小建,罗庆,祝英丽.经济地理学与区域经济学的区分[J].经济地理,2012,(7):1-5.

[54]柏银玲.区域经济学与空间经济学关系研究[J].西安石油大学学报(社会科学版),2011,(4):43-48.

[55]张可云.区域经济政策[M].北京:商务印书馆,2005.

[56]张可云,刘琼.主体功能区规划实施面临的挑战与政策问题探讨[J].现代城市研究,2012,(6):7-11.