吸毒与非吸毒人员的自我监控研究

2014-12-12肖崇好

肖崇好

(惠州学院 教育科学系,广东 惠州 516007)

一、研究目的

人与社会关系问题,一直是心理学研究的热点话题。国内外心理学家虽然提出的概念不同,但都涉及个体与社会环境的关系。如,个人主义与集体主义[1],独立与依赖[2],个体化与关系[3-4],关系自我、个体自我和集体自我[5],自主性趋势与融合性趋势[6],个人导向自我与社会导向自我[7-8]。心理学家对个体与社会环境之间的关系,有不同的看法。第一观点:它们代表了对立的两极(如,个人主义与集体主义,独立与依赖,内控与外控[9],内倾性与外倾性[10],高与低自我意识[11]。第二种观点:认为它们是两个不同维度。可以产生不同的组合[4][6][12],如公我意识与私我意识[13]。

两个维度的相关不趋近于-1.0,而且呈现出中等程度的正相关[12-13]。所以,后一种观点已逐渐成为主流。但在两种倾向如何组合上,存在分歧。一体两面论以中庸取向[14-16]和辩证思维取向[17]为代表。第二种观点认为它们是两个不同维度,以差异模型[4][6]和整合模型[18]为代表。

一体两面论把个体与环境或社会当作只有一个元素的集合,这种情况,在现实生活中是非常少见的。大多数时候,个体和他人或社会环境都是包括很多元素的一个集合。差异模型认为自我和社会环境是两个维度,每个维度都有高低之分,

可以产生出四种组合:高高、高低,低高,低低。但他们没有发展出测量四种社会行为类型的量表。整合模型认为社会行为有三个维度:自我导向(社会行为维系自我和谐),他人导向(社会行为维系人际和谐),高自我监控(社会行为兼顾自我和谐与人际和谐)。

肖崇好[19]研究发现,高自我监控者是良好的社会适应者;他人导向和自我导向者在社会适应中都存在适应障碍。Martel,Peirce,Nigg 等[20]所提出来的青少年吸毒的特质取向的串联模式(cascade model)所述。青少年:A适应不良的特质增加了不注意/多动的风险;B 不注意/多动增加了破坏性行为;C 破坏性行为导致青少年药物滥用。据此,我们假设青少年吸毒源起的适应不良的人格特质,可能跟社会行为自我监控有关。

综上所述,我们假设(A)在社会适应上,二元思维不能有效区分吸毒人员与非吸毒人员;(B)吸毒人员在自我监控量表(肖崇好)上会存在显著差异。在自我导向和他人导向量表得分上,吸毒人员要比非吸毒人员高,但在高自我监控量表得分上,吸毒人员要比非吸毒人员低。

二、研究方法

(一)被试:吸毒人员共686 人。来自重庆北碚戒毒所(28.3%),四川眉山监狱(20.8%),云南芒市戒毒所(42.6%),贵州贵阳市公安局戒毒中心(8.3%)。年龄,最小17 岁,最大53 岁,平均年龄33.21±7.64 岁,男性。开始吸毒年龄从12岁到54岁,平均开始吸毒年龄为23.27岁。吸毒时间在1-30年,平均吸毒时间9.93±6.15年。吸毒人员第一次吸食毒品,最多的是海洛因(73.8%),其次是鸦片(15.5%),再其次是冰毒(4.7%),K粉(3.2%)。吸食较多的毒品依次是海洛因(86.4%),鸦片(33.7%),冰毒(33.4%),K粉(26.7%)。

非吸毒人员共269 人,其中韩山师范学院在校大学生132人,中学本科函授老师137人。

(二)量表:A被试基本项。包括性别,年龄等。吸毒人员还包括跟吸毒有关的事项,如吸毒类别、时间、方式等。B单维度自我监控量表。为了考察自我监控量表是否可以用单维度(两极分别为:完全由自己决定,完全由环境或他人决定)来测量,该研究设计了一个单维自我监控量表。C20题自我监控量表。该量表包括三个子量表:自我导向量表,他人导向量表,高自我监控量表。折半信度分别为0.72,0.82,0.79。

(三)测试过程:非吸毒人员测试与前同。吸毒人员在集中开会前完成问卷,并由管理人员回收。所有问卷不要求写姓名,并在指导语中承诺,问卷中涉及的内容不会外泄,“更不会移作法律证据或其它用途,绝不会作为您在监狱或戒毒所的纪录”。

三、研究结果

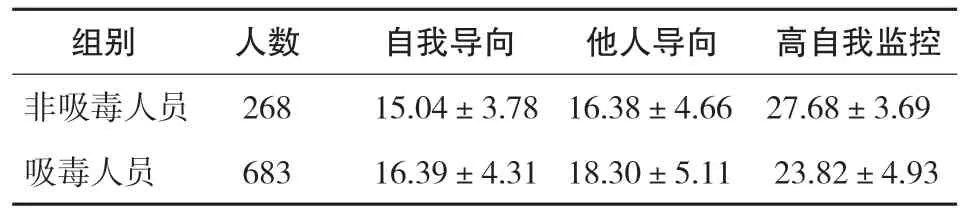

(一)吸毒人员与非吸毒人员在一维度自我监控量表上得分比较

研究设计了一个单一维度的自我监控量表,一极是行为完全由他人决定(0分),一极是行为完全由自己决定(100 分),50 分代表各一半。吸毒人员与非吸毒人员在单一维度自我监控量表上的平均分数与标准差,见下表。

表1 吸毒人员与非吸毒人员在单一自我监控量表上得分比较

独立样本t 检验,t(df=911)=-1.00,P>0.05。显示:吸毒人员与非吸毒人员在单一自我监控量表上得分差异不显著。

(二)吸毒人员与非吸毒人员在自我监控量表上得分比较

下面考察吸毒人员与非吸毒人员在自我监控量表总分,以及各分量表得分上的差异。对吸毒人员与非吸毒人员在自我监控量表三维度上得分进行比较,结果如下。

表2 吸毒人员与非吸毒人员在自我监控量表上得分比较

独立样本t 检验,t(df=950)=-4.51,P<0.01。显示:吸毒人员在自我导向子量表上得分显著高于非吸毒人员。控制了受教育程度、性别和年龄后方差分析显示,吸毒人员与非吸毒人员在自我导向子量表得分上无显著差异(P=0.900)。

在他人导向子量表得分上,独立样本t 检验,t(df=950)=-5.34,P<0.01。显示:吸毒人员在他人导向子量表上得分显著高于非吸毒人员。控制了受教育程度、性别、年龄后方差分析显示,吸毒人员在他人导向子量表得分上要明显高于非吸毒人员。(P=0.016)。

在高自我监控子量表得分上,独立样本t 检验,t(df=950)=11.59,P<0.01。显示:非吸毒人员在高自我监控子量表上得分显著高于吸毒人员。控制了性别、受教育程度和年龄后方差分析显示,在高自我监控子量表上,吸毒人员得分要显著低于非吸毒人员(P=0.004)。

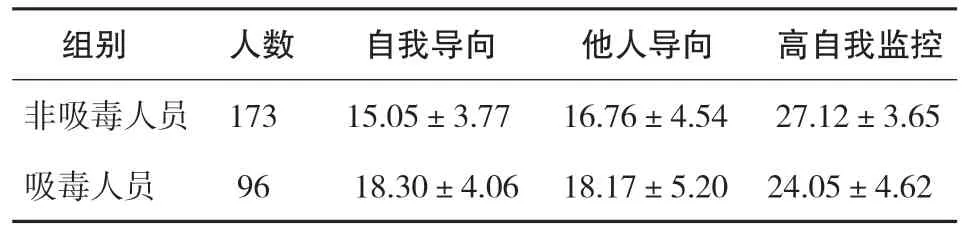

(三)青少年吸毒人员与非吸毒人员自我监控的比较

如前所述,吸毒起始于青少年,而该研究吸毒人员年龄分布较广,为了比较青少年自我监控的差异,控制年龄因素,我们对吸毒人员进行分类,抽取25 岁以下的吸毒人员和非吸毒人员,就自我监控量表得分进行比较。青少年吸毒人员与非吸毒人员在自我监控三维度上的差异见下表。

表3 青少年吸毒人员与非吸毒人员在自我监控量表上得分比较

独立样本t 检验,t(df=367)=-2.560,P<0.05。显示:青少年吸毒人员在自我导向子量表上得分显著高于非吸毒人员。

在他人导向子量表得分上,独立样本t 检验,t(df=367)=-2.319,P<0.05。显示:青少年吸毒人员在他人导向子量表上得分显著高于非吸毒人员。

在高自我监控子量表得分上,独立样本t 检验,t(df=367)=5.984,P<0.01。显示:青少年非吸毒人员在高自我监控子量表上得分显著高于吸毒人员。

四、讨论

从上面的研究结果看,所有研究假设都得到证实。说明吸毒人员就是社会适应不良者,其行为要么过度社会化,导致他人导向;要么社会化未完成,产生自我导向。这两类人都有社会适应障碍,会产生挫败感和情绪障碍,为了缓解这种紧张焦虑情绪,他们有可能通过非正常途径或方法,表现出不良行为。肖崇好等[21]对中学生的调查发现,自我监控对不良行为有显著影响,高自我监控的学生不良行为最少,他人导向学生不良行为最多,自我导向学生得分居中;他人导向学生不良行为明显多于高自我监控学生。

就自我导向者来说,(1)他们喜欢标新立异,喜欢冒险,寻求刺激,愿意尝试毒品。陈玄玄等[22]研究发现,与正常对照组相比,海洛因成瘾者在探求新奇性和伤害回避得分高于对照组,而在合作性等维度上得分低于对照组。(2)自我导向者我行我素,容易对禁毒宣传,他人劝说产生阻抗作用,听不进他人的建议和意见,高估自己,总认为自己不会象成瘾者那样,长期沉溺于毒品,自己只是尝试一下,不会成瘾。该研究发现,自我导向与自恋有较高的相关,以前的研究[19]也发现自我导向与自尊也有高相关;同时该研究却发现自我导向者认为行为后果由自我、情境和机遇控制,说明他们缺乏人际自我效能感。Verdejo-García等[23]的研究证明,吸毒者行为在结构性情境中(行为标准存在于情境之中),与健康的对照组相比,行为决策没有显著差异;但在非结构化情境中(行为取决于内在状态),吸毒者行为表现出明显的背景独立决策策略。相关研究发现,自尊水平高的吸毒者表现出更消极的应对方式和更强的感情与社会孤独感[24]。研究[25]发现出现感知异常增加了偏执反应(paranoid reactions)的危险,但减少了社会焦虑的危险。

他人导向者缺乏明确的自我概念,行为稳定的变化性和冲动性是他们显著的特点,社会行为缺少主见和明确的方向,不仅影响他们与他人的长期的、稳定的、安全的社会支持系统的建立,而且他们常常病态地体验到委曲、受到不公正对待。他们有强烈的社交焦虑,在不良环境或同伴的影响下,很容易走上吸毒的道路。Nation 和Heflinger[26]研究发现:反社会同伴和不良行为是药物使用的最好指标。边缘人格与青少年犯罪有正相关[27]。研究者[28-29]认为,受损的心理能力,即理解自我和他人心理状态的能力,是边缘人格障碍的核心特征。Leung&Leung[30]研究发现,边缘人格障碍在香港青少年中的发病率为2%;其主要特征是情感调节异常,冲动,人际困扰,和自我/认知困扰。

可能正如Martel,Peirce,Nigg 等[20]所提出来的青少年吸毒起源于适应不良人格特质,而这种人格特质跟社会行为的自我监控有着密切的关联。

[1]TRIANDIS H C.The self and social behavior in differing cultural contexts[J].Psychological Review,1989,96:506-520.

[2]MARKUS H R,&KITAYAMA S.Culture and the self:Implications for cognition,emotion,and motivation[J].Psychological Review,1991,2:224-253.

[3]GUISINGER S,& BLATT S J.Individuality and relatedness:Evolution of a fundamental dialectic[J].American Psychologist,1994,49:104-111.

[4]IMAMO LU E O.Individuation and Relatedness:Not Opposing but Distinct and Complementary[J].Genetic,Social,and General Psychology Monographs,2003,129(4):367-402.

[5]KASHIMA E S,& HARDIE E A.The development and validation of the Relational,Individual,and Collective Self-Aspects(RIC)Scale[J].Asian Journal of Social Psychology,2000,3:19-48.

[6]杨国枢.中国人的社会取向:社会互动的观点[M]∥杨宜音.中国社会心理学评论:第一辑.北京:社会科学文献出版社,2005:21-54.

[7]YANG K S.A theoretical and empirical analysis of the Chinese self from the perspective of social and individual orientation[J].Indigenous Psychological Research in Chinese Societies,2004,22:11-80.

[8]LU L.The Individual-Oriented and Social-Oriented Chinese Bicultural Self:Testing the Theory[J].The Journal of Social Psychology,2008,148(3):347-373.

[9]ROTTER J B.Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement.Psychological Monographs,1966,80:1-28.

[10]RIESMAN D,GLAZER N,DENNEY R.The lonely crowd:A study of the changing American character[M].New Haven,CT:Yale University Press.1969:109-156.

[11]DUVAL S,WICKLUND R A.A theory of objective self-awareness[M].New York:Academic Press.1972:1-276.

[12]肖崇好.自我监控概念的重构[J].心理科学进展,2005,13(2):186-193.

[13]FENIGSTEIN A.,SCHEIER M F,BUSS A H.Public and private self-consciousness:Assessment and theory[J].Journal of Consulting&Clinical Psychology,1975,43(4):522-527.

[14]杨中芳.中国人的世界观:中庸实践思维初探[M]∥杨中芳.如何理解中国人.台北:远流出版事业股份有限公司,2001:269-286.

[15]赵志裕.中庸思维的测量[J].香港社会科学学报,2000,18:33-55.

[16]吴佳辉,林以正.中庸思维量表的编制[J].本土心理学研究,2005,12(24):247-300.

[17]PENG K,NISBETT R.Culture,dialectics,and reasoning about contradiction[J].American Psychologist.1991,54(9)741-754.

[18]肖崇好.自我监控量表的探索性和验证性因素分析[J].韩山师范学院学报,2007,28(2):96-100.

[19]肖崇好.自我监控与社会行为的线索、控制和适宜性的相关研究[J].惠州学院学报,2012,32(4):89-92.

[20]MARTEL M M,PEIRCE L,NIGG J T,JESTER J M,ADAMS K,PUTTLER L I,BUU A,FITZGERALD H,ZUCKER R A.Temperament pathways to childhood disruptive behavior and adolescent substance abuse:testing a cascade model[J].Journal of Child Psychology,2009,37:363-373.

[21]肖崇好,谢亚兰.自我监控对青少年不良行为的影响[J].中国健康心理学杂志,2012,20(11):1719-1721.

[22]陈玄玄,陈晗晖,杜江,范成路,等.海洛因依赖者人格特征分析及与首次吸毒年龄的关系[J].国际精神病学杂志,2009,36(3):133-136.

[23]VERDEJO-GARCIA A,VILAR-LOPEZ R,PEREZ-GARCIA M,PODELL K,GOLDBERG E.Altered adaptive but not veridical decision-making in substance dependent individuals[J].Journal of the International Neuropsychological Society,2006,12:90-99.

[24]杨玲,樊召锋.吸毒者自尊、应对方式和社交自我知觉的关系研究[J].西北师大学报:社会科学版,2009,46(3):88-92.

[25]FREEMAN D,GITTINS M,PUGH K,ANTLEY A,SLATER M,DUNN G.What makes one person paranoid and another person anxious?The di erential prediction of social anxiety and persecutory ideation in an experimental situation[J].Psychological Medicine,2008,38:1121-1132.

[26]NATION M,HEFLINGER C A.Risk Factors for Serious Alcohol and Drug Use:The Role of Psychosocial Variables in Predicting the Frequency of Substance Use Among Adolescents[J].The American Journal of Drug and Alcohol Abuse,2006,32:415-433.

[27]WHISMAN M A,&SCHONBRUN Y C.Social consequences of borderline personality disorder symptoms in a population-based survey:marital distress,marital violence,and marital disruption[J].Journal of Personality Disorders,2009,23(4):410-415.

[28]FONAGY P,BATEMAN A.The development of borderline personality disorder-A mentalizing model[J].Journal of Personality Disorders,2008,22(1):4-21.

[29]LIVERSLEY J.Introduction to special feature on borderline personality disorder:Part Ⅱ[J].Journal of Personality Disorders,2008,22(1):1-3.

[30]LEUNG S-W,LEUNG F.Construct validity and prevalence rate of borderline personality disorder among Chinese adolescents[J].Journal of Personality Disorders,2009,23(5):494-513.