平台竞争与独家交易*

2014-12-10蒋传海

高 洁,蒋传海,王 宇,2

(1.上海财经大学 国际工商管理学院,上海200433;2.内蒙古大学 经济管理学院,内蒙古 呼和浩特010021)

一、引 言

在当今互联网时代,平台之间的竞争已经成为一种新的竞争模式。通过进入电子商务平台,消费者可以浏览并购买产品;进入视频网站,观众可以观看电影、综艺等娱乐视频节目;进入网络阅读平台,读者可以阅读文学、历史等电子书籍。互联网不仅改变了消费者的消费方式,而且改变了企业传统的竞争模式。在新的竞争模式下,平台通过提供各类产品吸引消费者,同时又为广告商提供了展示广告的机会,通过向消费者收费和赚取广告费用获得利润。基于平台竞争,常常存在产品供应商与平台签订独家交易合同的现象,例如,曾创下收视率历史新高、风靡全国的“中国好声音”,2013年搜狐视频独家买断了“中国好声音第二季”的网络播放权;因创作“永不磨灭的番号”而名声大噪的作家张骥,其新作“火蓝刀锋”独家签约互联网阅读平台——塔读文学,此类案例在互联网时代比比皆是。直观地看,这些产品供应商如果给大量不同的平台提供产品应该可以获利更多,为什么有签订独家交易合同的激励?平台是不是也有动机签订独家交易合同?本文基于平台竞争的特点,对产品供应商和平台使用独家交易进而排斥对手的内在机理进行了研究,对这类现象给出了合理的经济学解释,并对独家交易可能造成的垄断进行了研究,试图为我国的反垄断执法提供相关的理论依据。

对于独家交易问题,以往文献进行了大量的研究并引起了广泛的争议,这些研究主要是从不同角度考察了签订独家交易合同的动机和福利效应。以Posner和Bork为代表的芝加哥学派认为,独家交易合同并不能产生排斥效应。Bork(1978)提出,制造商为了让零售商分销产品而不得不对其进行“贿赂”,这只能通过降低批发价格来实现。为了使零售商签订独家交易合同,给予的补偿必须高于不签订独家交易合同时的收益。而补偿是通过降低批发价格实现的,这最终会加剧竞争,从而降低零售价格使消费者获益。芝加哥学派认为,只有存在效率收益,独家交易才会产生,因此,反垄断当局不应该反对独家交易合同。芝加哥学派的观点主要依赖于三个方面的假设:第一,潜在进入者的进入是确定的;第二,只有一个制造商;第三,只有一个零售商。之后的研究主要是通过改进芝加哥学派这几个关键假设进行的。

Aghion和Bolton(1985)改变了潜在进入者的进入是确定的假设。他们认为在位厂商通过与买方签订独家交易合同可以阻止潜在进入者进入市场。独家交易合同规定了交易价格以及违约罚金,进入者必须在成本低至足以弥补买方转移购买导致的损失时才会进入市场。因此,在位厂商可以从潜在进入者身上抽取剩余,从而有激励与买者签订独家交易合同。Rasmusen等(1991)在市场上存在大量购买者和一个垄断在位厂商的假设下研究了独家交易合同的排斥效应。因为必须保证有足够的买者购买,一个潜在的进入者才能覆盖进入的固定成本,这个最低的生产规模使得制造商只需与部分购买者签订独家合同就可以使进入者进入后无利可图,从而被完全排斥(naked exclusion)在市场之外。此外,在两个序贯出现的市场上,制造商通过在第一个市场上签订独家交易合同可以在之后出现的第二个市场上抽取租金。研究结果表明,独家交易可能带来的福利效应完全取决于市场结构和信息条件的背景假设(Bernheim和 Whinstion,1998)。除了以上的研究,Fumagalli和 Motta(2006)发现独家交易可以消除零售商共同代理产生的外部性,避免竞争性制造商的搭便车行为,从而提高效率。而Marx和Shaffer(2007)认为通道费、上架费等预先支付的费用有助于下游企业与上游供应商签订独家交易合同以排斥竞争对手。他们强调占优的零售商通过买方势力获得预先支付费用,再结合两部定价的合同排斥对手退出市场。显然,此时独家交易是有损社会福利的。正如黄建军(2011)梳理独家交易理论的进展时指出,独家交易理论从最初“本身违法”或“社会有效”的极端判定逐渐演变为现在对具体情况进行综合分析。针对我国的独家交易现象,高觉民(2009)对我国四类独家交易的形式和福利效应进行了分析,并给出了相应的规制建议。以上对独家交易的研究都是在传统的市场结构下展开的,与传统的研究视角不同,本文从平台竞争的角度对独家交易问题进行了研究。

对于平台竞争的研究,一开始就与双边市场紧密联系在一起。由于平台的特性,通常平台一边用户的效用取决于另一边用户的规模,而这边用户的规模也受到另一边用户数量的影响,这就是所谓的交叉外部性(cross-group externalities)。对于双边市场的研究,Tirole和 Rochet(2002,2003a,2003b,2006)、Armstrong(2006)、Wright(2004)做出了开创性的贡献,他们不仅对双边市场的特征进行了刻画,而且附加了许多实例并对这些具体的市场进行了研究。Armstrong(2006)对双边市场的平台竞争进行了一般化的假设,研究了双边市场框架下平台两边市场都存在差异化时的独家交易等问题。与此不同,Caillaud和Jullien(2001,2003)则在平台两边的产品都不存在差异的情况下,研究了中间品服务供应商非独家交易(non-exclusion)的问题。作为Armstrong等研究的一个特例,Armstrong和Wright(2007)的研究表明,当卖方把平台视作同质而买方认为平台具有横向差异时,平台之间不是直接使用价格策略吸引卖方而是通过补贴买方进入平台然后间接地对卖方进行竞争。为了阻止卖方多平台接入(multi-homing),竞争的平台会使用独家交易合同。

虽然平台竞争具有双边市场的特征,但是这些特点是针对平台上一般产品而言。对于类似“中国好声音”以及知名作家的作品,这些特定产品不仅具有广泛的消费者号召力,而且产品本身也是独一无二的。通常这样的产品对消费者影响很大,依赖性却相对较小,从而双边市场的交叉外部性就显得相对较弱,单边外部性却非常显著。因此,尽管平台常与双边市场紧密联系,但是根据研究对象的特性,本文选择从平台竞争的单边市场角度进行研究要比双边市场更合适。

以往对独家交易的研究都是基于企业对产品竞争,这些研究虽然刻画了企业采取独家交易的内在逻辑,但是缺乏对平台特性的研究。平台之间的竞争并非仅仅局限于产品定价的竞争,平台通过连接广告市场、产品供应市场以及消费市场,可以采取不同的定价策略进行竞争。Armstrong和Wright(2007)虽然从双边市场的角度研究了独家交易问题,但是他们认为所有的消费者都是同质的,而且供应商提供的产品并不具有广泛的消费者号召力。在这些研究的基础上,结合平台竞争的特性,根据程贵孙(2010)、程贵孙和陈宏民(2009)对消费者的划分,本文把消费者划分为广告偏好厌恶和广告偏好无差异两种类型,平台上的广告会对广告偏好厌恶的消费者产生负效用,却不影响广告偏好无差异的消费者。两类消费者进入平台支付后可以购物或者观看平台提供的内容,这些内容是平台从产品供应商处购买获得。通过与产品供应商签订独家交易合同,平台可以吸引更多偏好该产品的消费者,而供应商也可以待价而沽获得独家交易的高额收益。尽管如此,独家交易的福利效应却是不确定的。

本文首次在消费者广告偏好不同的情况下研究了独家交易问题,研究结论涵盖了独家交易的竞争和反竞争两种效应。对于独家交易的反垄断执行,我国《反垄断法》认为具有市场支配地位的经营者滥用市场支配地位,限定交易相对人的交易对象,那么这种交易属于反垄断的范畴。其思想正如高觉民(2009)所说,由于垄断的排他性,凡独家交易都存在可能的或现实的垄断性,在对其规制的过程中,应该以“合理推定”原则具体分析并加以法律条文的引导,给执法者、监管者、经营者和消费者提供认识的方向。本文对独家交易行为的福利分析表明,社会总福利的变化取决于不同消费者的占比,并不一定会造成社会福利损失。除此之外,缔约方的市场支配地位需要更加细致的界定,因此,文中的独家交易并未违反《反垄断法》。在平台竞争的背景下,独家交易是企业之间竞争的常见手段,反垄断执法必须综合考虑市场环境等各种因素。

二、问题描述与模型构建

考虑两个具有横向差异的竞争性互联网门户平台A和B,平台A和B位于单位线性城市的左端和右端。平台通过两种方式获得收入:一是对进入平台的每个消费者收取价格pi(i≠j=A,B);二是对广告商收取广告费。通常互联网平台的广告费是根据用户的点击量收取的,因此假设平台i通过提供广告量从每个消费者获得收益为凹函数,对广告商而言平台是无差异的。平台为消费者服务的边际成本为f,如果产品供应商与某个平台签订独家交易合同,那么该平台需向供应商一次性支付固定的费用。

消费者总人数标准化为1,且均匀分布在线性城市之间。消费者通过进入平台观看或消费门户产品可以获得基本效用vi,如果两个平台与供应商未签订独家交易合同,即平台提供的产品相同,那么vA=vB=v;否则,如果平台A与供应商签订独家交易合同,那么vA>vB且vA-vB=Δ,Δ表示独家交易的产品对消费者的溢价效用,它衡量了两个平台对消费者的相对吸引力。假设效用vi足够大,平台会覆盖所有的消费者。这里将消费者区分为广告偏好厌恶和广告偏好无差异两种类型,前者占比为λ,后者占比为1-λ,λ∈[0,1]。对于广告偏好厌恶型消费者,平台提供的广告会产生负效用,这里θ可以理解为消费者对广告的厌恶程度。假设进入平台i的消费者数量为ni,消费者进入平台的单位交通成本为t,它衡量了两个平台之间的横向差异。因此,广告偏好厌恶的消费者进入平台i获得的效用水平为,广告偏好无差异的消费者的效用为。位于x的广告偏好厌恶的消费者进入平台A获得的净效用为uA-tx,进入平台B获得的净效用为uB-t(1-x)。那么,消费者进入两个平台无差异时有:

三、均衡分析

以上模型的博弈可以分为两个阶段:第一阶段,平台对供应商提供的产品进行竞争;第二阶段,平台确定进入价格和广告数量对消费者进行竞争。根据逆向归纳法,首先分析第二阶段产品供应商未签订独家交易合同和签订独家交易合同时的均衡,接着以此为条件分析供应商提供独家产品的激励。

(一)供应商与平台未签订独家交易合同

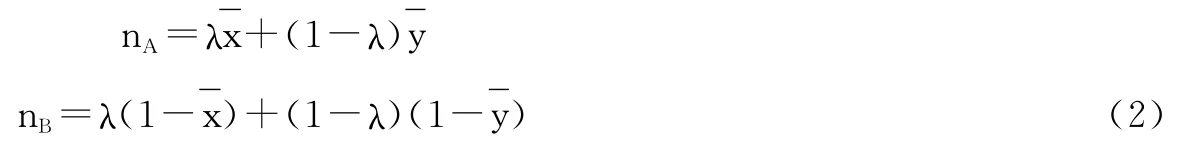

如果供应商和平台未签订独家交易合同,那么两个平台对两类消费者提供的产品相同,vA=vB。消费者进入平台A和平台B的数量分别为:

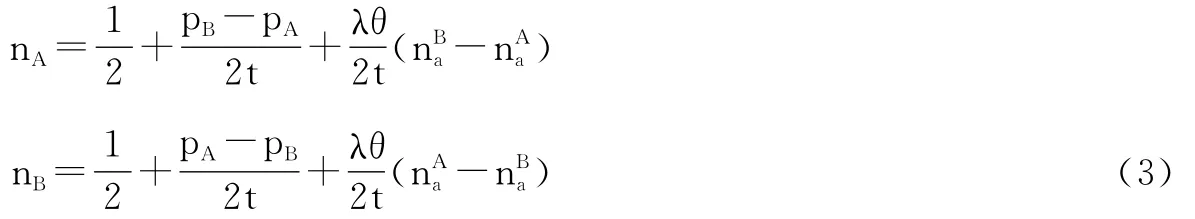

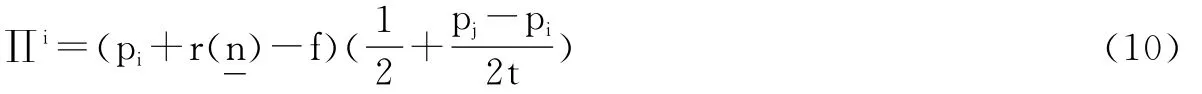

在博弈的第二阶段,平台i的利润为:

可以发现,增加广告数量可以增加广告收入,但同时会降低消费者需求,因此,广告数量是在这两者之间进行权衡的结果。

当λ=0,即所有的消费者都是广告偏好无差异时,平台的利润随广告收入的增加而上升,它们会使用所有能够获得的广告从每个消费者那里获得的广告利润为此时,平台i的利润为:

根据式(5)可以得到一阶条件:

由式(6)可得到对称的均衡价格:

如果可获得的广告数量足够多,能够抵消平台的运营成本,那么平台对消费者收取的价格就会小于或者低于成本,甚至有平台为了吸引消费者而会给消费者补贴,平台通过广告费用来获利。在这种情况下,每个平台的利润为:

当λ=1,即所有的消费者都是广告偏好厌恶时,根据消费者的效用有pi=vi-ui-θni,从而利润可改写为效用的函数:

这表明不管市场份额为多少,平台对广告的占优策略是选择广告量使最大。平台i的利润函数为:

根据式(5)可以得到一阶条件:

由式(6)可得到对称的均衡价格:

显然,由于平台必须权衡广告费用和消费者的偏好,最佳的广告数量必然有因此,消费者都是广告偏好厌恶类型时,平台对消费者收取的费用就高于消费无差异的情况。这表明为了吸引消费者,平台牺牲了更多的广告收益,结果给消费者的补贴就减少了。在这种情况下,每个平台的利润仍然为

命题1:虽然消费者有广告偏好厌恶和广告偏好无差异两种类型,但是当不存在独家交易合同时平台获得的利润都是t/2,消费者支付的价格随着广告偏好厌恶消费者占比的增加而增加。

(二)供应商与某个平台签订独家交易合同

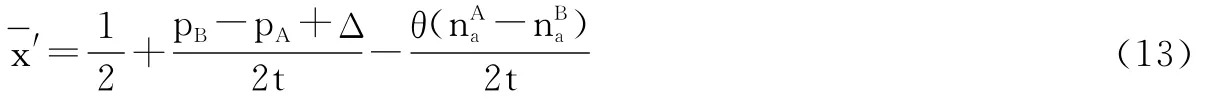

如果供应商与平台A签订了独家交易合同,那么在博弈的第二阶段,平台A将吸引更多的消费者。与未签订独家交易合同的分析方法类似,广告偏好厌恶的边际消费者有:

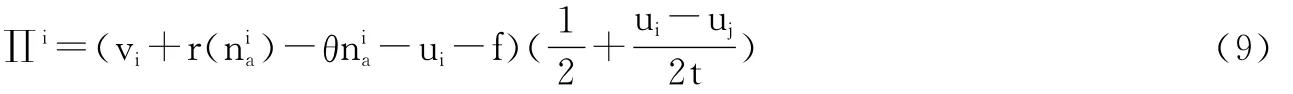

进入平台A和B的消费者分别为:

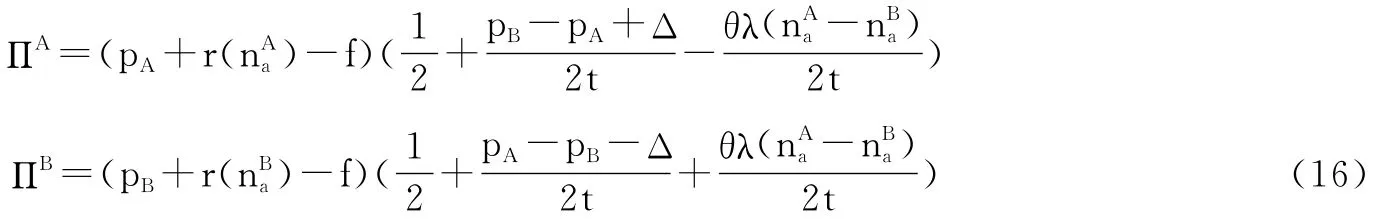

平台A和B的利润分别为:

与第(一)部分的分析相同,当0≤λ≤1时,平台权衡广告费用和消费者偏好,存在最优的广告数量,且这里n1随着λ的增加而减小。平台A和B的利润分别为:

均衡价格分别为:

平台的均衡利润分别为:

式(18)和式(19)表明,通过和供应商签订独家交易合同,平台A可以对消费者制定更高的进入价格,并且获得更高的利润。

(三)独家交易对供应商的激励

在博弈的第一个阶段,由于预期到第二阶段的博弈结果ΠA>ΠB且ΠA>Π0,每个平台都有激励签订独家交易合同。

命题2:独家交易是该博弈的均衡结果,对称的平台竞争使得均衡时与供应商签订独家交易合同的平台是随机的,平台的均衡价格为)和,对应的均衡利润分别为和

虽然本文把消费者的类型分成广告偏好厌恶和广告偏好无差异两种类型,但是这两种消费者的占比只是影响消费者进入平台的价格,而对平台的利润无影响。这里的一个关键假设是没有考虑广告商的决策,只是平台根据最优条件确定广告数量,而且两个平台上的广告数量是相同的。独家交易产品只是改变了消费者对平台的相对效用,而对广告的决策没有直接影响。

四、福利分析

式(20)的前两项为广告偏好厌恶型消费者获得的总剩余,后两项为广告偏好无差异型消费者获得的总剩余。此时,平台市场上社会福利水平为:

命题3:平台和供应商未签订独家交易合同时,社会福利水平随着广告偏好无差异型消费者占比的增加而减小。最大的福利水平为最小的福利水平为

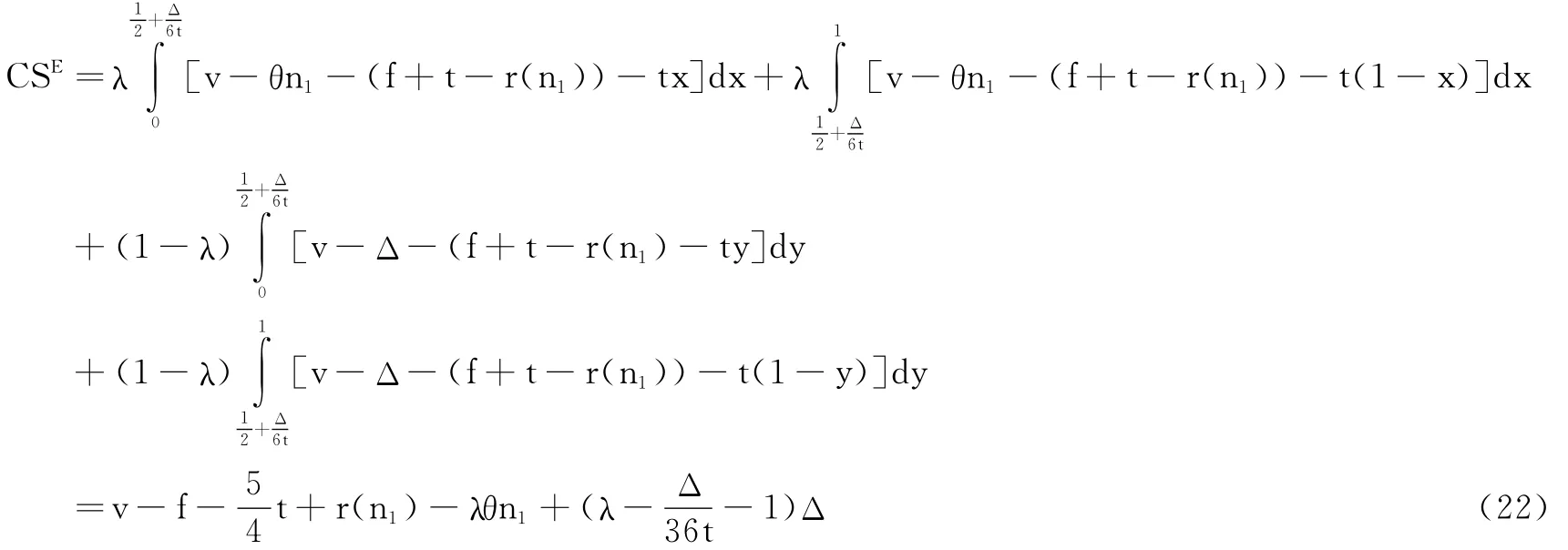

如果平台A与供应商进行独家交易,均衡时两种类型的边际消费有,此时的消费者剩余为:

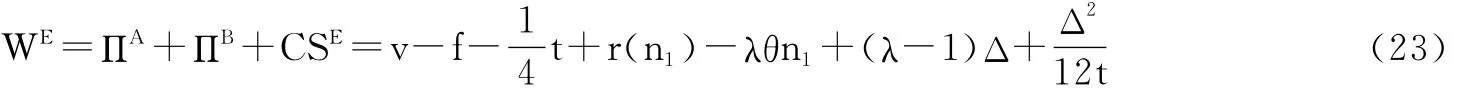

此时,平台市场上社会福利水平为:

比较式(21)和式(23)可以发现,相对福利水平有:

福利的相对大小取决于λ、Δ和t之间的相对关系:当λ=1时,这表明当消费者都是广告偏好厌恶时独家交易会增加社会福利水平。当λ=0时,只有当Δ>12t时,ΔW>0,否则ΔW≤0。这表明当所有的消费者都是广告偏好无差异时,只有在独家交易对消费带来的效用溢价足够大时,社会福利才会增加,否则社会福利会减小。当0<λ<1时,由于n1和n0之间的关系无法确定,独家交易对社会福利的影响也难以确定。

命题4:当消费者都是广告偏好厌恶时,独家交易会增加社会福利;否则,独家交易对社会福利水平的影响是不确定的。

五、结 论

互联网时代背景下的平台竞争是当前产业组织理论研究的热点问题,自Tirole、Armstrong,Wright等人的开创性工作以来,平台竞争受到了经济学家的广泛关注。平台在竞争中通过独家交易合同圈定交易方的现象也是屡见不鲜。“中国好声音”、“火蓝刀锋”等案例都表明独家交易合同是平台竞争中常常采用的手段。本文通过把消费者划分为广告偏好厌恶和广告偏好无差异两种类型,研究了平台和产品供应商签订独家交易合同的内在机理,进一步分析了独家交易合同对社会福利水平的影响。研究结果表明,独家交易是平台竞争的均衡结果。随着广告偏好厌恶型消费者占比的增加,消费者进入平台支付的价格上升,而平台竞争的利润不受消费者类型占比的影响。独家交易对社会福利的影响是不确定的,只有当所有消费者都是广告偏好厌恶型时,社会福利才会因为独家交易而增加。根据“合理推定”的原则,这里的独家交易并不属于反垄断的范畴。

虽然本文对平台市场上的独家交易现象进行了解释,但是本文的研究限于独家交易能够给消费者带来效用溢价的情况,而且本文进行了许多简化假设,如平台提供给消费者的产品效用足够大以至于消费市场被完全覆盖、广告商认为平台是同质的等假设,这些都是未来进一步研究的方向。

* 本文还受到上海财经大学研究生创新基金项目(CXJJ-2011-374)资助。

[1]程贵孙.具有负网络外部性的媒体平台竞争与福利研究[J].管理科学学报,2010,(10):89-96.

[2]程贵孙,陈宏民.具有双边市场特征的电视传媒平台竞争模型[J].系统管理学报,2009,(1):1-6.

[3]高觉民.独占交易的形式及其福利分析[J].中国工业经济,2009,(9):126-136.

[4]黄建军.从极端到综合:独占交易理论新进展[J].产经评论,2012,(1):35-42.

[5]Aghion P,Bolton P.Contracts as a barrier to entry[J].American Economic Review,1987,77(3):388-401.

[6]Armstrong M.Competition in two-sided markets[J].Rand Journal of Economics,2006,37(3):668-691.

[7]Armstrong M,Wright J.Two-sided markets,competitive bottlenecks and exclusive contracts[J].Economic Theory,2007,32(2):353-380.

[8]Bernheim D,Whinston M.Exclusive dealing[J].Journal of Political Economy,1998,106(1):64-103.

[9]Caillaud B,Jullien B.Competing cybermediaries[J].European Economic Review,2001,45(4-6):797-808.

[10]Caillaud B,Jullien B.Chicken &egg competition among intermediation service providers[J].Rand Journal of Economics,2003,34(2):309-328.

[11]Fumagalli C,Motta M.Exclusive dealing and entry,when buyers compete[J].American Economic Review,2006,96(3):785-795.

[12]Marx L,Shaffer G.Upfront payments and exclusion in downstream markets[J].Rand Journal of Economics,2007,38(3):823-843.

[13]Rasmusen E,Ramseyer J,Wiley J.Naked exclusion [J].American Economic Review,1991,81(5):1137-1145.

[14]Rochet J,Tirole J.Cooperation among competitors:Some economics of payment card associations[J].Rand Journal of Economics,2002,33(4):549-570.

[15]Rochet J,Tirole J.Platform competition in two-sided markets[J].Journal of the European Economics Association,2003a,1(4):990-1029.

[16]Rochet J,Tirole J.An economics analysis of the determination of interchange fees in payment card systems[J].Review of Network Economics,2003b,2(2):69-79.

[17]Rochet J,Tirole J.Two-sided markets:A progress report[J].Review of Network Economics,2006,37(3):645-667.

[18]Rysman M.The economics of two-sided markets[J].The Journal of Economic Perspectives,2009,23(3):125-143.

[19]Wright J.One-sided logic in two-sided markets[J].Reriew of Network Economics,2004,3(1):44-64.