定性比较分析的研究逻辑*——兼论其对经济管理学研究的启示

2014-12-10何建民刘嘉毅

夏 鑫,何建民,刘嘉毅

(1.上海财经大学 国际工商管理学院,上海200433;2.淮阴师范学院 旅游管理系,江苏淮阴223300)

一、引 言

在社会科学研究中,关于定性方法和定量方法孰优孰劣之争由来已久。定性比较分析最原始的思想就在这一片争论声中,于20世纪80年代由美国社会学家Charles Ragin首次提出。当时的学术界认为,定性比较分析只是提供了一个折中的路线,机智地避开了定性与定量这两种方法各自的缺陷(Ragin,1987)。然而,综观定性比较分析近30年来的发展和应用,它带给社会科学研究者的已远远不只是一种技术性手段,而更是一种全新的研究逻辑(Rihoux,2006;Berg-Schlosser等,2008;Schneider和 Wagemann,2009)。它适合研究包括经济学和管理学在内的社会科学,能够成为主流的社会科学研究方法之一。但可惜的是,目前的社会科学研究方法,大体只有定性研究和定量研究两大类,而其中的定量研究又普遍都是基于回归分析的定量方法,无论是“多元回归”,还是“结构方程”(SEM),本质都是基于变量的回归。研究方法的单一性直接导致了研究逻辑的单一性,以至于但凡涉及社会科学的定量研究,研究人员都循规蹈矩地以寻找相关变量在大样本统计上的显著性作为研究的基本逻辑。而传统的定性研究则都是基于相关个案的归纳或者逻辑演绎,无法验证结论的普遍适用性,这是传统定性研究的短板。定性比较分析的出现调和了传统定性和定量研究的特点,形成了一种新的社会科学研究思想(Ragin,2008)。定性比较分析方法在国外社会科学研究领域的应用已相当广泛(Ragin,1987;De Meur和Rihoux,2002;Rihoux,2003;Ragin和Rihoux,2004),但在我国却仍然是一新鲜事物,提及定性比较分析方法的学术论文仅有三篇,作者分别是黄荣贵和桂勇(2009)、倪宁和杨玉红(2009)、李健和西宝(2012)。

本文旨在解析定性比较分析的研究逻辑,以期望对经济管理学的研究提供源自方法论的思想启迪。文章研究安排如下:首先,根据Gigerenzer(1991)对研究工具的“非独立性”的阐述,指出了定性比较分析研究逻辑的三大基本特征:第一,将研究问题抽象为不同的因素组合,通过因素之间的集合隶属关系来研究社会问题。集合隶属关系是一种非对称关系,因此定性比较分析承认了非对称关系的普遍存在性;第二,非对称性关系的存在,使得达到同样的结果可以有多条路径选择,定性比较分析旨在找出这些路径,因此它承认了社会现象背后隐含的多重并发条件的存在性;第三,整合了定性研究的特点,关注因素的质变而非量变,因此其聚焦的是因素的“有效变化”。其次,通过理论分析并结合经济管理学的实际案例,阐述定性比较分析研究逻辑的基本特征。再次,分析了定性比较分析对经济管理学研究的启示。最后,基于文献研究和实际运用该方法的感受指出了定性比较分析的使用局限性。由于“回归分析”已为广大社会科学研究者所熟悉,为了更好地分析定性比较分析的特点,文章主要将其与基于回归分析的传统定量研究方法进行对比。为方便起见,如无特别交代,文中提及的“传统的定量研究”皆指以“回归分析”为主要方法的定量研究。

二、研究工具影响研究逻辑

Gigerenzer(1991)将研究工具影响研究逻辑阐述为研究工具的“非中立性”。研究者选用不同的研究工具将导致对同一个研究问题,可以着力于不同的研究目标。传统的定量研究的目标几乎都是验证相关自变量对结果变量即因变量在统计上是否显著,研究逻辑是:首先确定研究的因变量和有关的自变量,然后经过回归验证每个自变量对因变量的影响是否显著,通过“回归分析”排除他因,找到每个自变量对结果变量的真实影响。反观传统的定性研究,其研究逻辑是:对一个或者多个相关案例,通过全面描述归纳其展现出的规律性,但是这只是基于研究人员能够观察到的有限个案而发现的,无法保证其结论的普遍适用性;因为传统的案例研究在进行多个案例比较时,并未尝试进行科学的统计性验证。结论缺乏普遍适用性是传统案例研究的劣势(Ragin和Becker,1992;Gerring,2004)。

定性比较分析在一定程度上综合了传统定性研究的特点和传统定量研究的优势,以讨论集合间的隶属关系为主要手段,基于布尔代数的原理,发掘多个案例所展现的普遍性特征。Ragin认为,通过集合关系来研究社会科学是合适的,因为所有社会科学的论断都是基于“系动词表述”,而系动词则反映了集合关系。例如,“发达国家都是民主国家”这一论断,集合关系表达为:发达国家的集合是民主国家集合的子集(Ragin,2008);又例如,“融洽的雇主雇员关系可以让企业绩效提高”,集合关系表述为:雇主雇员关系融洽这一集合是企业高绩效集合的子集;而“经济危机爆发前的特征表现为生产过剩和资产泡沫化严重”,集合关系则表述为:经济危机爆发这一集合是生产过剩和资产泡沫化严重这两个集合交集的子集。简单来说,定性比较分析的研究逻辑是通过一定数量的案例之间的比较,找到集合间的普遍性隶属关系,其研究结论相比传统定性研究具有更高的效度。对比而言,传统定量研究“找变量-建模型-假设检验”的研究逻辑,要求研究人员将可能影响结果的相关变量都放入模型中进行统计回归,这种做法的科学性虽然毋庸置疑,但其中一个重要假设前提是承认自变量和结果变量间只存在两种可能:一是没有相关关系,二是有相关关系。事实上许多定量研究的实证结果往往介于这两者之间,严格而言,是违背其设定的假设前提的。现实中固然存在大量的“对称性”相关关系,但也存在广泛的“非对称性”集合关系。

三、定性比较分析研究逻辑的基本特征

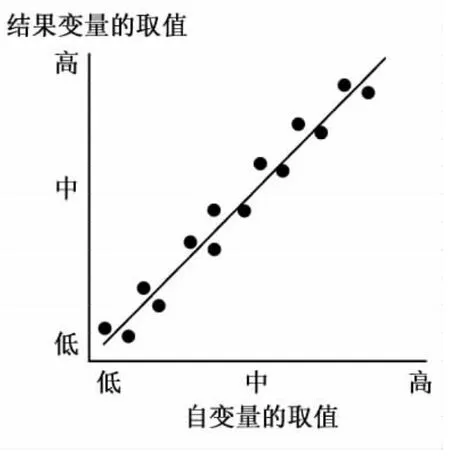

(一)非对称性关系普遍存在。承认现实世界中广泛存在着非对称性关系是定性比较分析研究逻辑的基本特征之一。何谓非对称性关系?从逻辑学角度讲,所有的“必要非充分条件”和“充分非必要条件”都描述一种非对称性关系。若自变量和结果变量的取值如图1所示,可以很直观地看出,当自变量取值高时,结果变量的取值也高;但是,当自变量的取值低时,结果变量的取值未必就低;因此,这种非对称性关系体现为自变量是结果变量的“充分非必要条件”。假设结果变量是考试成绩,自变量是IQ(智商),“充分非必要条件”即指:若IQ高,考试成绩一定高,但IQ低考试成绩也未必就低(愚钝的学生通过刻苦努力成绩也可以很高)。

需要指出的是,定性比较分析不使用变量一词,而使用“因素(Antecedent)”代替变量,以“因素”表示其隶属于某一个集合的程度。如上例中提到的IQ高,则可以用隶属于“高IQ”这一集合的程度来表示。因此,图1所示的非对称性关系,在定性比较分析中,以集合的形式描述为自变量所代表的集合是结果变量所代表的集合的子集,如图2所示。

图1 自变量和结果变量的非对称性关系

图2 集合关系

但是,传统的定量研究大多聚焦如图3所示的对称性关系。由图3可见,自变量高时,结果变量的取值也高;自变量低时,结果变量的取值也低。因为回归分析是通过变量间的相关系数所得到的,而相关性则是一种对称性关系。如果仅从相关性的结果来看,图1的对称性不明显,但是其非对称性关系则非常明显。

传统的定量研究在处理现实世界中广泛存在的非对称性关系时,显得乏善可陈。比如,在研究财富和幸福度的关系问题上,传统的定量研究大多认为,财富和幸福度之间存在显著的正相关关系,美国学者Hagerty和Veenhoven(2003)通过对相关国家的数据进行回归分析也验证了这一点。但是,Fischer(2008)却发现随着美国人财富的持续增加,其幸福度并没有相应地持续增加,Fischer称其为幸福悖论。基于变量回归的研究假设为:财富和幸福度要么没关系,要么存在此消彼长或此高彼涨的相关关系。然而,财富和幸福度之间也可能存在着非对称性关系,即财富是幸福的“必要但非充分”条件。也就是说,没有财富一定不会幸福,但是,当财富作为幸福的必要条件的“阈值”达到以后,财富还需要和其他相关因素结合(因素组合)才能获得相应的幸福。该假设在真实的环境中是基本合理的,中国有句俗语“贫贱夫妻百事哀”,即是描述了财富和幸福的这种非对称性关系;当然,其否命题“越富贵的夫妻越幸福”则不成立。在中国传统文化中也有许多类似的例证,比如隋朝的颜之推在《颜氏家训》中反复阐述财富和幸福不是正相关关系,并叮嘱他的后代不要把市井的斤斤计较带入婚姻中,不要攀高枝,否则,虽然得到了物质财富,但却自取其辱,毫无幸福可言。“近世嫁娶,遂有卖女纳财,买妇输绢,比量父祖,计较锱铢,责多还少,市井无异。或猥婿在门,或傲妇擅室,贪荣求利,反招羞耻,可不慎欤!”(《颜氏家训治家第五》)。

为了描述这种充分条件的非对称性程度,定性比较分析使用一致度(consistency)来衡量,一致度从0到1不等,越接近1越体现出完美的非对称性的充分关系。在图4中,以X代表横轴取值,以Y代表纵轴取值,X对于Y的一致度的计算公式为:

图3 自变量和结果变量的对称性关系

图4 一致度示意图(低中高)

图4中从左到右,一致度逐渐增加,最右图的一致度是1,代表完美的充分条件,所有的黑点都在XY坐标轴的45度线左上方,代表因素的集合是结果集合的完全子集。一致度可以类比于传统定量研究的拟合优度,简单理解为:在多大程度上能保证X因素集合可以达到Y的结果集合。

除了一致度之外,定性比较分析还关注覆盖度(coverage),其表征如下:

覆盖度可以理解为:在多大程度上能保证X因素的集合是达到Y结果集合的唯一路径。子集关系描述了“充分非必要”的关系,这意味着还有另外的因素或因素组合可以达到同样的结果。覆盖度从0到1不等,越接近1越说明X因素的集合是达到Y结果的集合的唯一路径。这就涉及定性比较分析的第二个重要特点,即达到同样的结果,可以有不同的路径,其中每一种路径都可以是不同的因素,或者不同因素的组合。换言之,考试分数高这一结果集合,既可以是通过IQ高这一路径,也可以是通过普通的IQ辅以刻苦学习这两个因素组合而成的路径。

(二)关注路径(因素组合)而非独立变量。关注路径(因素组合)而非独立变量是定性比较分析研究逻辑的第二大特征,它认为,条条大路通罗马,即对于同样一个结果,可以通过不同的路径达到,其中任何一个路径都可以是由不同的因素组合而成,比如:

显然,达到C结果可以有两条路径:第一条路径是X1、X2和非X3因素的组合;第二条路径是X2、X4和X5的组合。根据布尔代数原理,可以表达为:X1●X2●~X3+X2●X4●X5→C(布尔代数中,●代表“并且”,~代表“非”,+代表“或者”)。

社会科学所研究的问题大多具有较高的复杂性,一个结果一般都是由很多相关变量综合发生作用而形成的,很少只有通过一个因素就能达到某个结果。反之,同样一个结果,也可以通过不同的路径达到,这种多路径的假设前提也是定性比较分析的重要特征之一。定性比较分析的研究目标就是找出达到同样一个结果的多条路径。对比而言,传统定量研究的研究逻辑关注的是单个变量的“纯影响”,通过回归分析,排除他因,提炼出单个变量的真实影响效果,这致使研究人员将工作重心放在检验单个变量是否在统计上显著。但是,传统定量研究存在两种局限。首先,单个变量的显著性使人倾向于认为其他的变量都是可有可无的,只有这个显著的变量才是最重要的。这就好比一场篮球比赛中的最有价值球员评选,易于误导人认为其他四名角色球员的存在都可有可无,因为从回归分析看来,只有这名最有价值球员能够影响比赛的胜负。这显然存在局限,任何一个显著的变量都不可能单独起作用带来所期望的结果。而定性比较分析关注的是因素的组合而非单个变量的显著性。此外,回归分析还存在一个无法回避的技术性局限,即单个变量是否显著除了取决于其自身外,也取决于研究人员加入回归模型的其他变量。同样的变量,放入不同的研究模型,即使回归的结果相同,也会展现出不同的显著性;或者,模型中的某个变量原来是显著的,但加入某些其他变量以后就不显著了。

诚然,在不同的路径下,的确会有某些因素处于某种核心位置,例如,达到C结果的两条路径X1●X2●~X3和X2●X4●X5,其中X2因素为两条路径所共享,图5直观表现为X2处于内圈,外圈的因素组合是可以变动的。

但即使X2因素占据核心位置,也并不能因此而认为该因素就可以单独影响结果,它需要和不同的其他因素的组合才能发生作用。Fiss(2007)在研究高绩效的企业的成因时,通过定性比较分析方法发现不能简单地将问题归结为哪种类型的企业,哪种市场策略,或者哪种组织架构更易获得高绩效。因为不同类型的企业,如市场的防守方(Defender)、进攻方(Prospector)以及中间类型(Analyzer),需要和不同的市场策略以及不同类型的组织架构相结合,才能获得高绩效。比如市场的防守方一般属于成熟的大公司,组织结构更趋于稳定和集中,拥有市场占有率的优势,比较而言,这类公司所选择的市场策略如果是成本领先策略和适度的差异化可以确保企业的高绩效。Fiss特别强调,通过定性比较分析研究企业绩效时,我们不应该大而化之地认为哪种市场策略可以带来企业的高绩效,而应该研究不同市场策略组合带来的绩效差异。同样的原理,在研究管理者性格和企业成败的关系时,企业家会问:优秀的管理者应具备何种性格特征?这类问题具有一定的误导性,因为任何一种性格的管理者都有可能成为优秀的管理者,关键在于这种性格应该和哪种类型的企业以及哪种企业文化相组合才能产生有效的反应。显然,定性比较分析关注因素组合所形成的路径,而非独立变量,使其突破了传统定量研究聚焦于独立变量显著性的窠臼。

(三)使用模糊集合聚焦有效变化。上文提及,定性比较分析对所要研究的因素不称之为“变量”,因为变量是通过测量来体现出它的变化,而定性比较分析将所要研究的因素对照某一指定的集合进行“校准”(Calibration),以表示因素隶属于这一集合的程度。

有两种校准方法:二元校准法和基于模糊集合的校准方法。二元校准法以0和1代表两端,0代表“完全不属于”该集合,而1代表“完全属于”该集合。而基于模糊集合的校准法则将0到1连续化,以代表隶属程度的不同,这成为定性比较分析研究逻辑的第三大特征。

从表面上看,对变量的“测量”和对集合的“校准”,只是两种不同的数据处理手段,但却体现了定性比较分析的特征,也即:测量记录的是客观性变化,而校准记录的是从量变到质变的“有效性变化”。例如,Melamed和Bozionelos(1992)在对男性职员的身高和升职情况进行回归分析后发现两者具有显著的相关性,也就是说,在其他条件基本都一样的情况下,身高越高的男性相对更容易获得升职的机会。但基于常识,这种身高的差异只会在有效性变化范围之内才能体现出优势,在一般的公司,很难认为一个身高205厘米的职员相对于一个身高195厘米的职员会有任何升职的优势,因为他们都同时完全隶属于高个子集合,但是一个180厘米的职员相比一个170厘米的职员可能就有升职优势,因为他们处在“非高个子集合”往“高个子集合”过渡的“有效变化”范围内。因此,195厘米到205厘米,在测量上的变化是10厘米,但在校准上的变化却是0;而170厘米到180厘米,在测量上的变化也是10厘米,但在校准上的变化一定大于0。另外,在经济学研究国家贫富时,若以GDP作为测量,挪威和瑞士的人均GDP肯定是不同的,但若基于富裕国家集合进行校准,可以认为它们都完全隶属于富裕国家集合。

需要指出的是,校准不同于回归分析中的序列变量(ordinal variable),序列变量是基于排序来分组,不考虑它对某一集合的隶属程度,而校准需要研究人员进行模糊化处理,是基于对案例本身的深刻理解和对研究背景的熟悉而得出的结果(Ragin和Becker,1992)。

模糊集合的思维由Zadah(1965)在20世纪60年代率先提出,他认为,社会科学研究不同于自然科学,其复杂性比自然科学大很多,而复杂的东西往往是难以精确化的。这其中蕴含着一种“互克性原理”,也称“不相容的原理”,即当一个系统的复杂性增加时,我们使它精确化的能力就会减少,达到一定限度时,复杂性跟精确性就会相互排斥。在类似的情况下,生物学、心理学、社会学和经济管理学等都不建议用特别精确的方法量化他们的规律。因此,模糊集合应该受到足够的重视。

四、对经济管理学研究的启示

随着学术界愈发提倡使用不同的研究方法研究问题(Tashakkori和Teddlie,2003),在经济管理学研究中,定性比较分析和传统的研究方法应合作互补,而并非水火不相容。

首先,经济管理学研究人员既需要关注独立变量的显著性,也需要探寻充分性因素组合。对于期望获得高绩效的企业管理者而言,了解某一独立变量的重要性和了解充分性因素的组合同等重要。例如,Cooper和Kleinschmidt(2007)运用里克特5点量表基于对161家公司的问卷调查,通过回归分析发现与公司高绩效相关的重要成功因素包括如下:高质量的新产品研发流程(r=0.416);业务部门明确的新产品开发战略(r=0.228);充足的新产品开发资源:人力和财力(r=0.244);研发部门在新产品开发上的投入比例(不显著);高质量的新产品研发团队(r=0.196);高管对新产品开发的决心(r=0.268);业务部门的创新环境和文化(r=0.243);新产品开发跨部门合作(r=0.230);高管对新产品开发的责任心(r=0.228)。但是,如果试图探寻公司获取高绩效的充分性因素,以上这些因素,任何一个都很难说是必要条件或者充分条件;因此,更可行的做法是,将定性比较分析作为传统定量研究的补充,通过量化的方法计算出高绩效的充分性因素组合。

定性比较分析方法和传统定量研究方法相结合在国际的研究中已有实践。例如,在研究消费者购买决策时,Woodside、Schpektor和夏鑫(2013)通过一项无干扰性营销实验,研究“价格”、“销售员的能力”和“消费者是否有同伴在场”这三个要素对最终购买决策的影响,在使用传统的回归分析测试独立变量显著性的同时,研究人员同时还使用定性比较分析指出了结果(消费者决定购买)的因素组合;又例如,Luoma(2006)在研究芬兰当地社区的社会稳定性时,采用定性比较分析丰富了之前的对同一问题使用回归分析所得到的结论。以两种研究方法研究同一个问题,一方面补充了传统定量研究的研究结论;另一方面,也可以对传统定量研究的研究结论通过定性比较分析进行再次验证(Sager,2004;Goertz和Mahoney,2005)。例如,在回归分析发现某一显著变量后,可以通过定性比较分析,验证包含该因素(变量)的哪些路径是达到结果的充分性组合。

其次,定性比较分析应用于经济管理学研究的另一大优势是:它适合于少量到中等数量样本的研究。传统的定量研究需要大样本才能保证结论的无偏性,但经济管理学研究的对象一方面其数量是天然有限的,比如国家,地区等(Ragin,2008);另一方面,研究人员也可能刻意甄选出有限数量的典型样本(De Meur和Rihoux,2002)。如此,传统的定量研究就会面临样本量不足的问题。通过经验性估计,Marx(2006)认为与不同因素数量相对应的样本数量,定性比较分析的需求要远远低于回归分析,其对应的关系大概如下:

4个因素条件 →10-12及以上样本数量;

5个因素条件 →13-16及以上样本数量;

6个因素条件 →16-25及以上样本数量;

7个因素条件 →27-29及以上样本数量;

8个因素条件 →36-45及以上样本数量。

因此,当研究对象的样本数量无法满足回归分析的要求时,研究人员不妨从定性比较分析的视角入手展开研究。尽管定性比较分析也可以处理大样本(Ebbinghaus,2005),但是其优势在处理少量到中等数量样本时更加突显。

再次,在经济管理学研究中,自变量间容易存在较明显的交互效应。比如,研究公司绩效的学者发现,最近30年来的学术界的共识是:公司所处的行业、公司本身的类型以及公司业务部门结构对公司绩效的影响其实并非独立,而是相互依存(Greckhame等,2008)。所以,不能笼统地认为,某个行业、某种类型的公司或者某种业务部门结构对绩效的影响是正或是负。鉴于此,传统的定量研究的线性回归的方式就不太适合,即使非要使用线性回归,也得添加很多的交叉项来体现这种依存关系。所以Misangyi(2006)指出:“基于线性回归的研究并没有很好地处理这种影响绩效的因素之间的非独立性关系”。而变量间的非独立关系则不影响定性比较分析的使用(Greckhamer等,2008)。

最后,传统定量研究在研究之前便提出理论假设,然后设定一个研究模型以通过大样本回归验证这种假设。而传统的定性研究则可以在研究过程中提出理论假设,并基于某些特殊的个案不断地修正这种假设,并最终形成研究结论。定性比较分析在这方面更偏向后者,它在研究过程中密切关注个案,基于对个案的充分剖析,随时在理论假设和案例中调整切换(Brady和 Collier,2004;Sprinz和Nahmias-Wolinsky,2004;Moses等,2005),直到形成较高一致度的充分条件。Woodside(2010)在研究公司B2B购买行为时,以11个公司作为案例进行定性比较分析,探寻决定公司大规模B2B采购行为的因素组合。研究发现有三个因素的组合的一致度较高,分别是“购买者为大公司”、“单一采购意愿”以及“价格的合理性”组合。但是,拟合后发现,该因素组合虽然一致度较高,但始终有一个公司例外:即它满足了这三个因素组合,但依然不存在大规模采购行为。研究者再次回到该案例,发现它有个特点:公司的采购经理极其强势,因此研究人员将“非强势采购经理”这个因素再次加入模型拟合,发现一致度高达0.99。就此,发现了一个新的影响公司B2B购买行为的理论。

为了形成多元化的研究结论,本文建议经济管理学研究应在传统定量研究之外,同时使用定性比较分析,将两者结合起来研究结论会更加可靠。但是,定性比较分析究竟是定性研究还是定量研究呢?答案取决于如何对“定性”和“定量”进行界定。“定量”和“定性”的区别并不完全是“精确的数据测量”和“模糊的文字性描述”的区别,也不完全是陈向明(1996)提出的“定量的可量化研究”和“定性的深入、细致和长期研究”的区别,而是代表两种不同的研究逻辑。虽然从称谓上来看,定性比较分析是属于“定性”,然而,定性比较分析同样也涉及很多量化的计算,尤其是基于模糊集的定性比较研究(fsQCA)则包括很明显的量化运算。因此,定性比较分析应是定性研究和定量研究以外的第三种思想和方法。

当前,以多元回归为技术手段的定量研究在社会科学研究领域仍属于主流,但是国外一些学者也逐渐意识到,量化的研究方法需要突破对多元回归的过度依赖,Woodside(2013)甚至尖锐地指出:“多元回归(包括结构方程)在管理学等领域的应用其实并不理想,研究者应突破多元回归的桎梏而更加关注定性比较的方法及其思想”。基于此,以定性比较分析为代表的重新回归案例的思潮正在国外兴起,以寻求打通传统定性研究和定量研究各自的囿限(Mahoney和Rueschemeyer,2003)。

五、应用前景和展望

定性比较分析方法在国外社会科学研究中的应用正稳步上升,在调查了国外300篇使用定性比较分析方法进行研究的论文后发现,超过2/3的论文聚焦在国际政治学与社会学领域,其次是在政治经济学以及犯罪学领域,此外还有一小部分也应用于地理学、心理学与教育学研究领域(Rihoux,2006)。在经济管理学领域中,使用定性比较分析方法的论文数量虽然滞后于其他学科领域,但其发展势头迅速。Fiss(2007)发表于《Academy of Management Journal》的论文标志着该方法被经济管理学顶级期刊正式接纳,此外,Woodside于2013年在《Journal of Business Research》上呼吁经济管理学科的学术界应推广定性比较分析方法的研究和应用。

一些学者指出定性比较分析方法的完善以及在更大范围的应用需要更好地解决以下几方面问题(De Meur和Rihoux,2002;Rihoux,2003;Rihoux等,2004):

首先,为了保证校准的客观性和公平性,Schneider和Wagemann(2010)建议研究人员在校准时需要明确三个关键值,即完全隶属(校准为1)的值,完全不隶属(校准为0)的值,以及中间状态(校准为0.5)的值;同时,最好要使用两种及以上的校准标准核实,以查看研究结论是否稳健。因为在校准的过程中,具体赋值往往在不经意间参揉了研究人员的主观判断。但是,针对该问题,也有学者提出不同意见,他们认为经济管理学研究的是复杂系统的行为,在很大程度上有着不确定性、模糊性和不稳定性的特点(比如,袁治平等(2000)甚至认为它更接近于艺术),故校准的微小差异也无伤大雅。

此外,由于定性比较分析的前提是承认研究对象的因果关系的复杂性,以及某一社会现象的多重并发条件的存在性(黄荣贵和桂勇,2009);因此,需要研究人员对这种多重并发条件的存在性给出预判,因为现实世界中并非所有问题都存在多重并发条件,这时候传统的定量研究聚焦于单个变量的显著性就更合情合理。

诚然,经济管理学作为社会科学研究领域的重要学术板块,亟待应用定性比较分析等新方法开展学术研究。鉴于此,本文梳理了定性比较分析的研究逻辑,希望此文能有抛砖引玉之效,启发更多学者跳出传统定性研究和定量研究的研究视域,应用定性比较分析方法在经济管理学领域开展研究,从而使研究结论既更契合学术生态与科学规范,也更贴近现实。

*感谢匿名审稿人的建设性意见,感谢Arch Woodside教授和上海国家会计学院汤超义老师对本文的启发性建议。当然,文责自负。

[1]陈向明.社会科学中的定性研究方法[J].中国社会科学,1996,(6):93-102.

[2]黄荣贵,桂勇.互联网与业主集体抗争:一项基于定性比较分析方法的研究[J].社会学研究,2009,(5):29-56.

[3]倪宁,杨玉红,基于模糊集定性比较分析方法改进胜任力建模[J].工业工程与管理,2009,(2):109-113.

[4]李健,西宝.管制俘获成因的定性比较分析[J].哈尔滨工程大学学报,2012,(7):923-928.

[5]袁治平,周再克,王为民.试论定性方法、定量方法的概念内涵及数学的应用[J].系统辩证学学报,2000,(4):56-59.

[6]Brady H E,Collier D.Rethinking social inquiry:Diverse tools,shared standards[M].Lanham,MD:Rowman and Littlefield,2004

[7]Cooper R G,Kleinschmidt E J.Winning businesses in product development:The critical success factors[J].Research Technology Management,1996,39(4):18-29.

[8]De Meur G,Rihoux B.L’analyse quali-quantitative comparée(AQQC-QCA):Approche,techniques et applications en sciences humaines[M].Louvain-la-Neuve:Academia-Bruylant,2002.

[9]Ebbinghaus B.When less is more:Selection problems in large-n and small-n cross-national comparisons[J].International Sociology,2005,20(2):133-152.

[10]Fischer C.What wealth-happiness paradox?A short note on the American case[J].Journal of Happiness Studies,2008,9(2):219-226.

[11]Fiss P C.A set-theoretic approach to organizational configurations[J].Academy of Management Review,2007,32(4):1180-1198.

[12]Gerring J.What is a case study and what is it good for?[J].American Political Science Review ,2004,98(2):341-354.

[13]Gigerenzer G.From tools to theories:A heuristic of discovery in cognitive psychology[J].Psychological Review,1991,98(2):254-267.

[14]Greckhamer T,Misangyi V F,Elms H,et al.Using qualitative comparative analysis in strategic management research:An examination of combinations of industry,corporate,and business-unit effects[J].Organizational Research Methods,2008,11(2):695-726.

[15]Goertz G,Mahoney J.Two-Level theories and fuzzy-set analysis [J].Sociological Methods and Research,2005,33(4):497-538.

[16]Hagerty M R,Veenhoven R.Wealth and happiness revisited:Growing national income does go with greater happiness[J].Social Indicators Research,2003,64(1):1-27.

[17]Herrnstein R,Murray C.The bell curve:Intelligence and class structure in American life[M].New York:Free Press,1994.

[18]Luoma P.Social sustainability of community structures:A systematic comparative analysis within the oulu region in Northern Finland[A].Rihoux B,Grimm H.Innovative comparative methods for policy analysis[C].New York:Springer,2006.

[19]Mahoney J,Rueschemeyer D.Comparative historical analysis in the social sciences[M].Cambridge:Cambridge University Press,2003.

[20]Melamed T,Bozionelos N.Managerial promotion and height[J].Psychological Reports,1992,71:587-593.

[21]Misangyi V F,Elms H,Greckhamer T,et al.A new perspective on a fundamental debate:A multi level approach to industry,corporate,and business-unit effects[J].Strategic Management Journal,2006,27(6):571-590.

[22]Moses J,Rihoux B,Kittel B.Mapping political methodology:Reflections on a European perspective[J].European Political Science,2005,4(1):55-68.

[23]Ragin C.The comparative method:Moving beyond qualitative and quantitative strategies[M].Berkeley:University of California Press,1989.

[24]Ragin C.Redesigning social inquiry:Fuzzy sets and beyond[M].Chicago:University of Chicago Press,2008.

[25]Ragin C,Becker H.What is a case?:Exploring the foundations of social inquiry[M].Cambridge:Cambridge University Press,1992.

[26]Ragin C,Rihoux B.Qualitative comparative analysis(QCA):State of the art and prospects[J].Qualitative Methods,2004,2(2):3-13.

[27]Rihoux B.Qualitative comparative analysis(QCA)and related systematic comparative methods[J].International Sociology,2006,21(5):679-706.

[28]Rihoux B.Bridging the gap between the qualitative and quantitative worlds?:A retrospective and prospective view on qualitative comparative analysis[J].Field Methods,2003,15(4):351-365.

[29]Rihoux B,De Meur G,Yamasaki S,Ronsse S.Ce n’est qu’un début,continuons le...débat.Un agenda pour la recherché[J].Revue Internationale de Politique Comparée,2004,11(1):145-153.

[30]Sager F.Metropolitan institutions and policy coordination:The integration of land use and transport policies in Swiss urban areas[J].Governance,2004,18(2):227-256.

[31]Schneider C Q,Wagemann C.Reducing complexity in qualitative comparative analysis(QCA):Remote and proximate factors and the consolidation of democracy [J].European Journal of Political Research 2006,45(5):751-786.

[32]Schneider C Q,Wagemann C.Standards of good practice in qualitative comparative analysis(QCA)and fuzzy-sets[J].Comparative Sociology,2010,9(3):397-418.

[33]Sprinz D F,Nahmias-Wolinsky Y.Models,numbers and cases:Methods for studying international relations[M].Ann Arbor:University of Michigan Press,2004.

[34]Tashakkori A,Teddlie C.Handbook of mixed methods in the social and behavioral research[M].Thousand Oaks,CA:Sage,2003.

[35]Woodside A.Case study research:Theory,methods and practice[M].Bingley:Emerald Group Pub-lishing,2010.

[36]Woodside A.Moving beyond multiple regression analysis to algorithms:Calling for adoption of a paradigm shift from symmetric to asymmetric thinking in data analysis and crafting theory[J].Journal of Business Research,2013,66(4):463-472.

[37]Woodside A,Schpektor A,Xia X.Triple sense-making of findings from marketing experiments using the dominant variable based-logic,case-based logic,and isomorphic modeling [J].International Journal of Business and Economics,2013,12(2):131-153.

[38]Zadeh L A.Fuzzy sets[J].Information and Control,1965,8(3):338-353.