蚕桑文化在小学美术教学中的开发与实施研究*

2014-12-05叶米娅车伟艳

叶米娅,车伟艳

(1 湖州市凤凰小学,浙江 湖州313000:2 湖州师范学院 教师教育学院,浙江 湖州313000)

钱山漾遗址出土的绢片、丝带、丝线等丝绸文物表明,早在4700多年前的原始社会新石器时代晚期,湖州的先民已经从事种桑、养蚕、缫丝和纺织绸绢,这使湖州成为全国最早的丝绸发源地之一。在4700多年的历史长河中湖州的栽桑育蚕兴旺发达,使蚕业渗透到了生产生活的方方面面,更积淀了与桑、蚕、丝相关的诗歌、神话、风俗、礼仪、服饰艺术、贸易等等文化元素,逐渐形成了蚕乡独具特色的蚕桑文化。浙江余姚河姆渡出土的蚕钵,说明早在6000多年前的远古时代,华夏民族可能已经发现和认识蚕(蚕丝),由此产生对蚕的崇拜,用雕刻和制造器物的形式来表达敬意。

美术是人类文化最早和最重要的载体之一,运用美术形式传递情感和思想是整个人类历史中的一种重要的文化行为。小学生的身心处在发展的阶段,对于各种文化思潮和新生事物都有着强烈的好奇心和接受能力。《小学美术课程标准》指出,由于地方局限性,美术教材缺少对传统文化的深入挖掘,在小学的美术教学中,合理利用和开发本土的文化资源,可以辅助培养学生的美术综合能力,增强学生对于本土文化的热爱,满足他们对于美术多元化和趣味性的要求[1]。我校(湖州市凤凰小学)以课题形式开展了本土蚕桑文化在小学美术教学中的开发与实施研究。

一、本土蚕桑文化的收集和归类

(一)本土蚕桑文化的收集

作为土生土长的湖州人,从小对各类蚕桑劳作活动的耳濡目染,可是真正需要整理记忆中的记录,却只有含糊的片段,当询问请教同事和长辈的时候,才发觉大家的描述都是含糊不清的,基于此我对蚕桑文化进行了全面的搜集和归类。

1.来自网络资源的收集情况

在资料收集的初期,我们首先想到的是便捷好用的网络搜索引擎—“百度”。为了避免资源重复,收集团队划分成三个分队,分别负责“自然科学(蚕和桑的生物属性)”、“文化民俗(古今社会活动)”、“艺术创造(延伸的艺术作品)”,三个组长分别是优秀的专职科学、语文和美术老师。资料收集的设想框架也成为了与小学美术教学结合时的参考依据。

2.来自文献、政府机构的收集情况

在网络收集中发现,资料杂乱、模糊(特别是图片资料,像素不高)、可信度值得商榷。为此,我们求助于权威机构,拜访了湖州师范学院的资料库、湖州市地方志编纂委员会的档案室、湖州市文化馆的非物质文化遗产办公室,基本找齐了对湖州各地区(县)蚕桑文化的官方统计资料和文献记载,甚至还在湖州市图书馆找到了馆藏的古籍—清代湖州人汪曰桢的《湖蚕述》和明代浙江归安(今浙江吴兴县)沈氏所撰的《沈氏农书》、《补农书》。

(二)本土蚕桑文化的归类

在资料收集的初期,我们依据“海纳百川”的原则,开展方向性的模糊收集,尽可能多的积累素材。及时跟进的阶段性资料整理,让我们逐渐明确了本土蚕桑文化的内涵,逐渐形成“树状收集模式”,即形成分枝==》梳理分枝==》判断价值==》分枝再分,以下简单用图式表示:

图1 树状收集模式图

资料收集的人员包括老师和学生,由老师指导学生开展收集活动,让学生有目标、有组织的参与收集工作,本身就是主动对文化的关注和了解,教学不是为了教而教,时时渗透了综合探索的自主学习活动就等于时时在学习,学生在网络搜索的时候带着强烈的兴趣,把相关信息也一并阅读了,有的学生在咨询长辈的过程中还展开了家庭成员回忆的大讨论,有的学生去了本地的博物馆,兴奋地留影留念。

图2 学生分享收获

图3 学生假日参观博物馆

二、本土蚕桑文化在小学美术教学中的开发

在纷繁的“起底式”搜集以后,开展整理工作的同时,进行本土蚕桑文化与小学美术教育的结合融入的思考,让资料最终成为教学的资源。

(一)小学美术教材情况分析

2012版教材体系结构说明:美育的阶段目标分为造型表现、设计应用、欣赏评述、综合探索四个学习领域部分。剖析学校现有使用中的美术教材(湖州市统一),1—6年级上下共12册,3—6年级使用2006年浙教版试行新教材,只有1、2年级使用即时更新的2012年浙教版新教材(该新版跟随现2年级学生,逐年出版更新)。从教材单元结构编排来看,1、2年级是散点式,其它年级由“时代新貌、校园生活、人与社会、人与自然、创造天地、艺术瑰宝”构成(目前全套小学美术教材的完整度有限,课文重复且编撰思路方式有异)。蚕桑的融入借鉴了这些形式。

(二)本土蚕桑文化的遴选

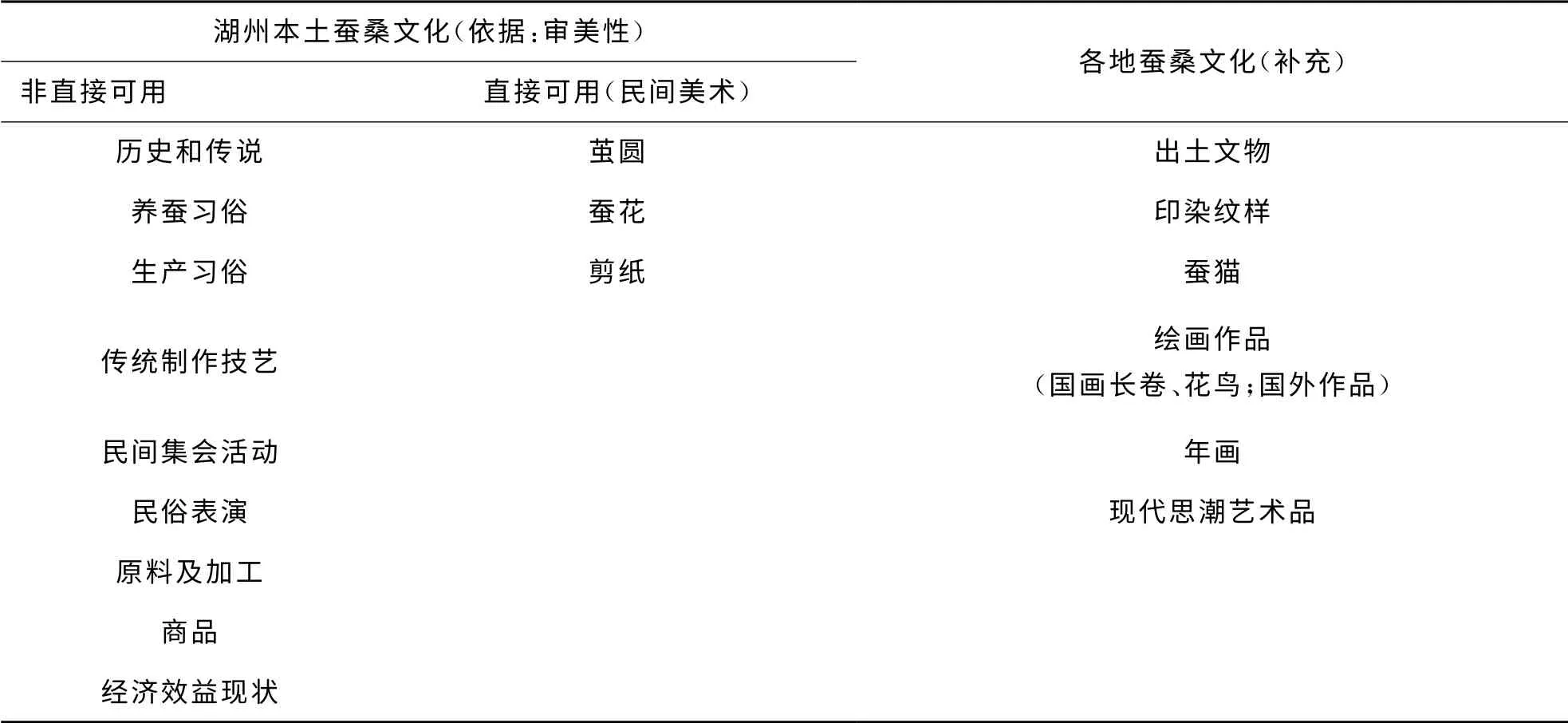

在提出研究时,由于湖州悠长的蚕桑经济历史,以及时至今日城乡还深深浸润在蚕桑环境中,所以我深信本地蚕桑文化的丰富内涵。而蚕与桑一动一静的美(还有丝绸做强大后盾)、小学美术学科内容的综合多样性,让我对研究充满希翼。本土蚕桑文化服务于小学美术,选择的依据是审美性,资料搜集中却产生了疑惑。一是网络搜集得到的可用资料,地域范围涉及全国各地,却未找到湖州本地的资料;二是在与市地委办《丝绸之府湖州与丝绸文化》一书的作者、湖州本地的国家级丝绸企业董事长交流时,两人都表示:生产、习俗、经济等方面的很多,美术性文化资源没听说过。在整理所有的资料以后,我获得了下表的分类情况:

表1 蚕桑文化的审美性分类情况

以上图表可见,湖州本土的蚕桑文化的确是历史悠久、内涵丰富的综合性文化,学科将涉及语文(传说、诗词)、科学(养蚕和生产)、社会(民间庙会)、劳动技术(制作技艺)、数学(经济现状)和音乐(表演)等,可是符合湖州本土蚕桑文化美术性的资料,只有属于民间美术的茧圆、蚕花和剪纸。(注:民间美术是基于实用目的而创作的,在传承的过程中与人们的日常生活休戚相关,融实用性与审美性于一体的原发性美术形式。)对本土蚕桑文化的创造性再开发势在必行。

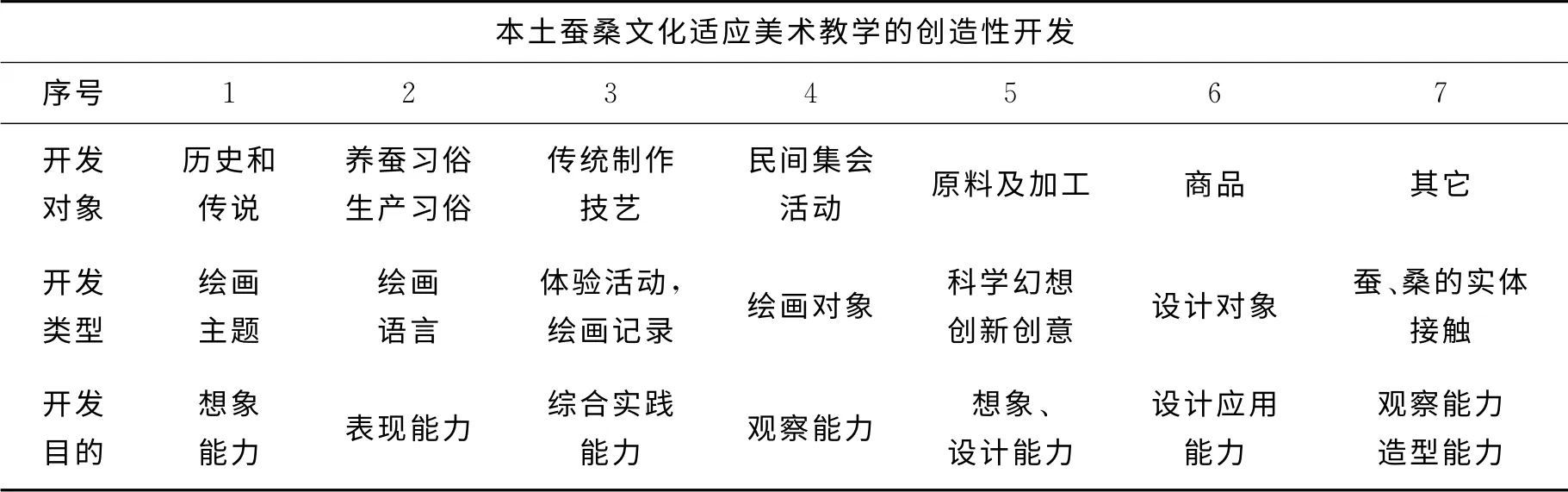

(三)本土蚕桑文化的创造性开发

美术是人类文化的一个重要组成部分,与社会生活的方方面面有着千丝万缕的联系,因此美术学习绝不仅仅是一种单纯的技能技巧的训练,而应视为一种文化学习[2]。对本土蚕桑文化的开发不仅接近社会,更要贴近学生,以兴趣引导学生产生主动学习的愿望,服务美术教学,提高学生审美能力和创造能力。

杭嘉湖一带蚕业历史悠久,拥有我国最古老的蚕神话[3]。蚕区农民的衣食住行、生老病死,无不渗透蚕桑生产的影响,且因之而形成独特的民俗。清明时节,蚕农们竞赴附近寺庙祭拜蚕神。蚕花庙会时,各民间戏班、杂耍、魔术、毛儿戏等纷纷前来汇演,蚕农赶集争相观看,称为"轧蚕花",在善琏、含山、新市、乌镇等地十分盛行[4]。传统制作技艺所罗列的,是濒临失传的非物质文化遗产,让学生在了解的过程中,体验模拟制作,培养综合实践能力。商品品种繁多、商品包装的设计意味,是美术课堂学习中很好的一个教学实例,有利于学生关注美术与现实生活的实用关联,树立“学以致用”的学习观。

生于蚕乡,学生对蚕、桑熟悉而具有亲切感。我做了如下美术教学开发:桑,对植物的观察和描绘、枝干和根的造型、桑田描绘;蚕,在观察动物成长中描绘对象,包括想象画、过程记录画(日记绘画)、养蚕劳动场景描绘、工具造型、茧工艺。

表2 蚕桑文化的美术性开发

三、本土蚕桑文化在小学美术教学的实施

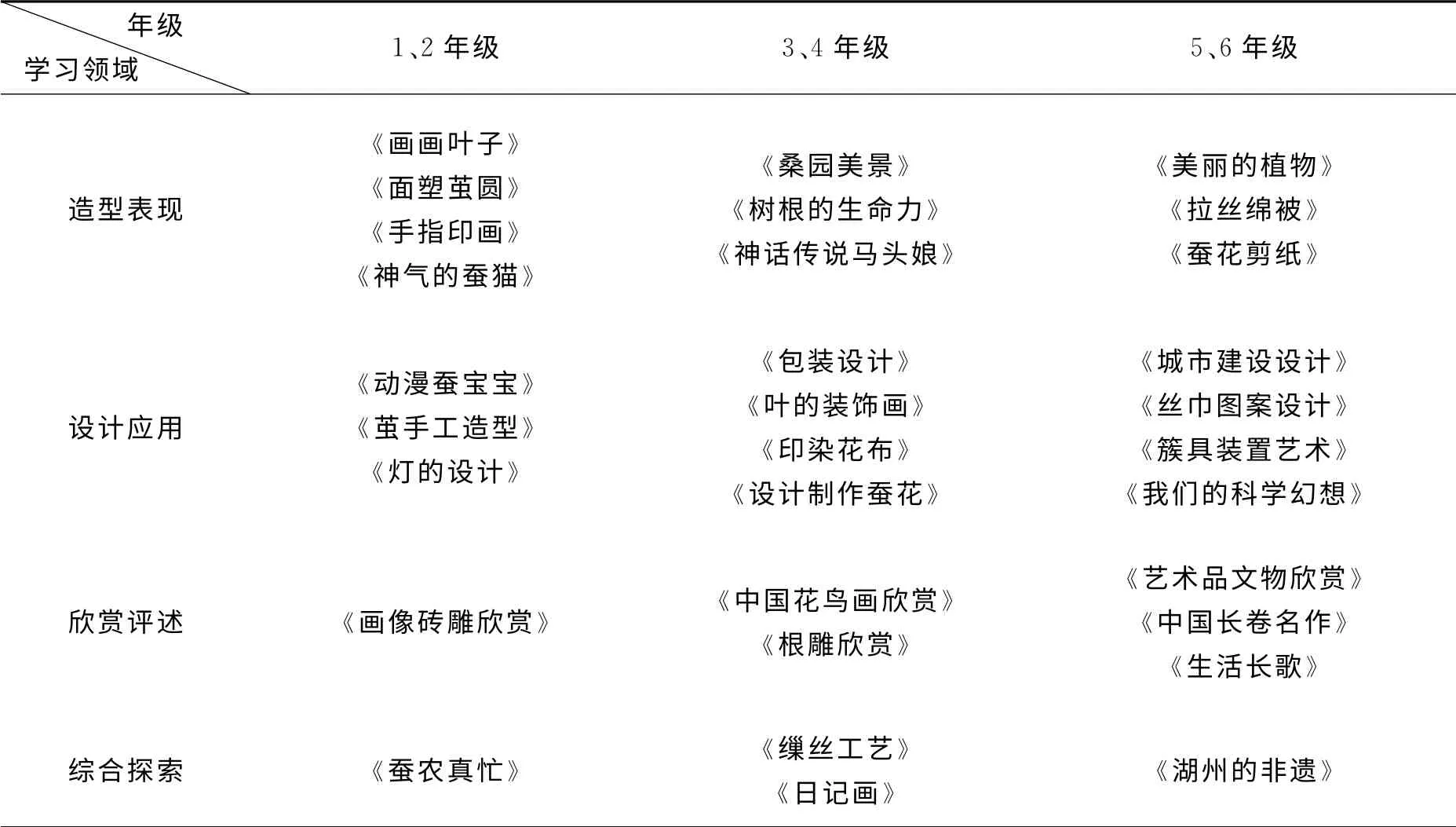

(一)不同学段蚕桑文化内容的实施

以促进学生的美术素养为目标,依据美术学习的四个学习领域,蚕桑文化融入美术教学的教材资源编排如下表:

表3 各年段蚕桑文化教学的分类表格

如图表所示,低段重体验尝试,如从《手指印画》是用手指尝试水粉颜料的绘画游戏,《面塑茧圆》和《神气的蚕猫》是面团和泥巴的游戏,《画像砖雕欣赏》是古砖雕蚕桑欣赏和砖画的体验,《茧手工造型》是对茧的触摸式体验;中段重民俗浸润,如从《设计制作蚕花》中了解蚕花庙会,从《神话传说马头娘》中了解本地流传的蚕神崇拜,从《缫丝工艺》和《印染花布》中知道本地传统制作技艺;高段重设计创意,如《城市建设设计》、《丝巾图案设计》、《簇具装置艺术》、《我们的科学幻想》和《艺术品文物欣赏》等。

(二)本土蚕桑文化的实践拓展

在开发本土蚕桑文化、开展服务小学美术的系列综合教学活动的同时,我们还进行了后续的教学拓展延伸活动,如学生绘制介绍本土蚕桑文化的绘本,成为宣传力量;又如联合湖州市科技馆、市教育局、蚕桑所、报社在全市开展“亲近蚕桑”的系列活动,组织儿童美术创意作品大赛;如得到湖州市文化馆的关注,成为湖州市非物质文化传承教学基地等。我们认为,开发传统文化是互惠互利的,不仅让文化服务学校教育教学,使学生综合素质得到提高,更是学生学以致用,回馈社会,对传统文化有发展性的传承。

蚕桑文化是综合性教学资源,合理利用蚕桑文化资源的综合性,可以培养学生的综合实践学习能力、创造能力,开拓学生的眼界。但是服务具体教学要有针对性的甄别筛选,考虑对象特征,进行技术性分类。

[1]教育部基础教育课程教材专家工作委员会组织编写.美术课程标准解读[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

[2]李鑫.略论民间美术的基本特征及其价值[J].艺术百家,2007.

[3]嵇发根.湖州丝绸文化研究——丝绸之府五千年)[M].杭州:杭州出版社,2007.

[4]陶红、张诗亚.蚕桑文化的符号构成及礼治内涵解析[J].西南大学学报(社会科学版),2007,33(6).