中小学班主任心理健康教育工作实证研究

2014-12-03何元庆

李 璐,何元庆

(安徽师范大学心理学系,安徽 芜湖241000)

0 引言

自1988年,中共中央颁发《关于改革和加强中小学德育工作的通知》[1]开始,到2012年12月教育部印发《中小学心理健康指导纲要(2012年修订版)》的通知,相关部门已陆续颁发十几个有关青少年学生心理健康教育的文件,特别是在《中小学心理健康指导纲要(2012年修订版)》中,已明确指出“心理健康教育的主要任务是:全面推进素质教育,增强学校德育工作的针对性、实效性和吸引力,开发学生的心理潜能,提高学生的心理健康水平,促进学生形成健康的心理素质,减少和避免各种不利因素对学生心理健康的影响,并强调要按照‘全面推进、突出重点、分类指导、协调发展’的工作原则,不同地区应根据本地实际状况,积极做好心理健康教育工作”[2]。然而全国中小学校在开展心理健康教育工作时,受经济、教育发展水平的影响、各地学校领导对其重视程度不同,导致心理健康教育工作还存在一些问题[3-5]。

班主任是班级的教育者和组织者,是学校领导进行教育工作的得力助手[6]。班主任教师是中小学教育中的核心力量,他们与学生在一起相处的时间最多,最为了解学生实际,对学生的问题有着深刻的认识。班主任教师的大力支持,对刚起步的心理健康教育工作有着重要的作用。班主任作为与学生朝夕相处的班级管理者,理应成为心理健康教育的“中心人物”[7-8]。本研究调查了安徽省芜湖市4区3县中小学班主任心理健康教育工作状况,旨在了解中小学班主任教师对学校心理健康教育工作的认识和态度,为各地中小学校有效开展心理健康教育工作提供参考,同时为各级政府机关制定合理的中小学心理健康教育政策提供依据。

1 调查方法

1.1 调查对象

对安徽省芜湖市4区3县的中小学校班主任进行抽样调查,共发放问卷280份,回收有效问卷260份,有效回收率92.9%。

1.2 调查工具

在预调查的基础上,编制《中小学心理健康教育状况调查(班主任问卷)》,该量表分为四个维度,分别是学校心理健康教育管理工作、教师状况、学校心理健康教育工作途径、工作效果评估。本研究则采用自编问卷,调查了中小学班主任心理健康教育工作状况,包括培训、上课、咨询工作的开展、宣传普及认识及满意度等。

1.3 研究程序

2012年9月进行预调查,对全市4区3县从事中小学心理健康教育工作的7位专兼职教师进行相关的访谈调查。正式调查开始于2012年11月,调查开始前由课题调查人员向被调查者说明指导语及相关要求,再让被调查者根据实际状况填写。问卷填写完毕后,由调查人员当场收回,剔除无效问卷。所有数据使用SPSS18.0for Windows进行统计分析。

2 结果与分析

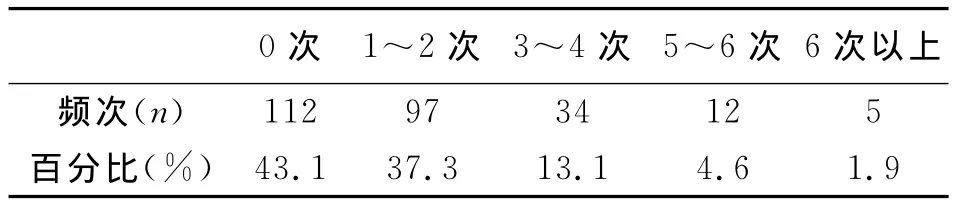

2.1 班主任教师接受心理健康教育培训情况

如表1所示,芜湖市中小学班主任教师中,43.1%的班主任教师在上一学年中没有参加过一次心理健康教育培训,37.3%的班主任教师接受了1~2次心理健康教育培训,接受过3次以上培训的班主任教师合计占19.6%。

表1 芜湖市中小学班主任教师接受心理健康教育培训情况

2.2 班主任教师认为学生的主要心理问题

如表2所示,53.8%的班主任教师认为出现心理问题的学生比较多,只有31.1%的班主任教师认为出现心理问题的学生比较少或非常少。在班主任教师看来,学生存在的主要心理问题依次是情绪问题(76.9%)、学 习 问 题 (75.4%)、人 际 交 往 问 题(67.7%)、适应问题(43.8%)等(表3)。

表2 出现心理问题的学生情况统计表

表3 学生存在的主要心理问题统计表

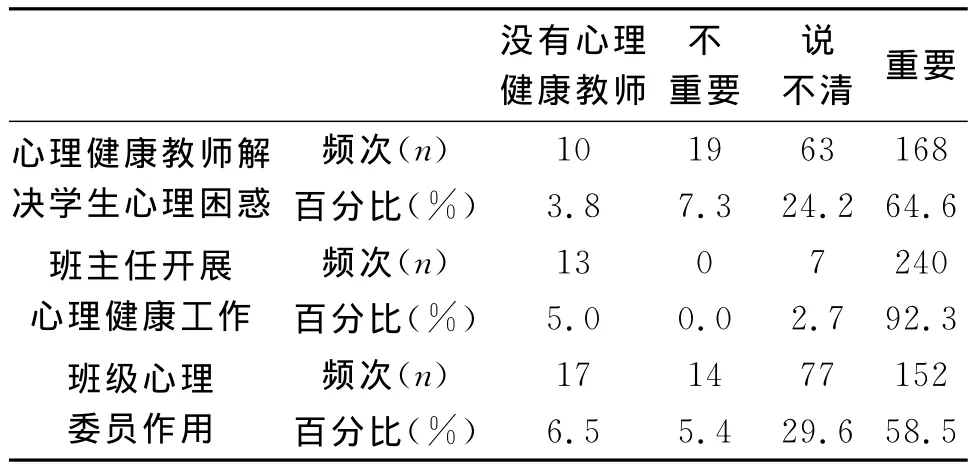

2.3 班主任教师对本校心理健康教师作用的态度

如表4所示,64.6%的班主任教师认为本校心理健康教师对解决学生心理困惑起着重要作用,92.3%的班主任教师认为班主任开展心理健康教育工作有重要作用,58.5%的班主任教师认为班级心理委员在心理健康教育工作中发挥着重要的作用。

表4 对本校心理健康教师作用的态度统计表

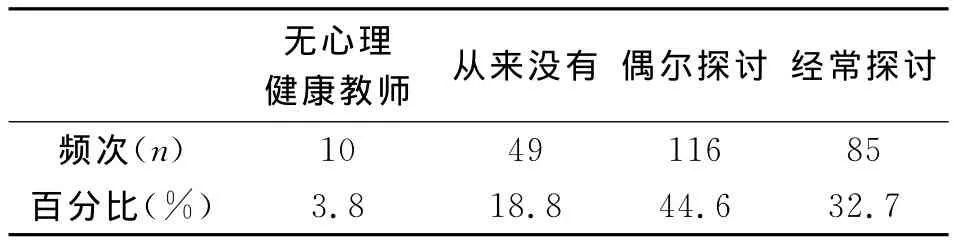

2.4 班主任教师与心理健康教师探讨学生心理问题的情况

如表5所示,18.8%的班主任教师从来没有与本校心理健康教师探讨学生心理问题,44.6%的班主任教师偶尔探讨,只有32.7%的班主任教师经常探讨。

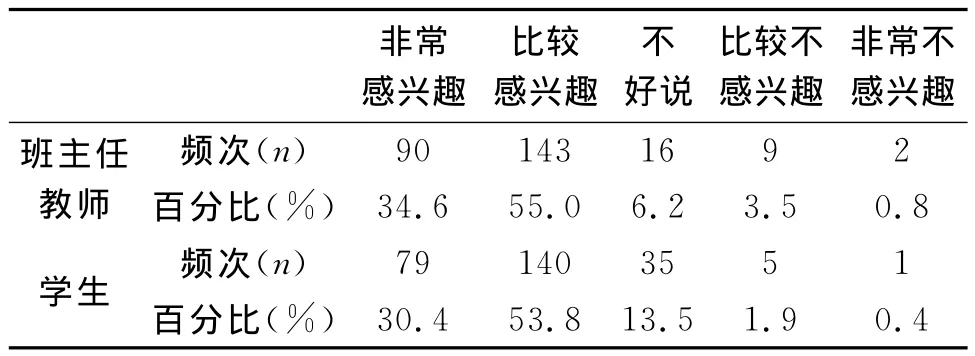

2.5 班主任教师对心理健康教育的态度

如表6所示,34.6%的班主任教师对心理健康教育很感兴趣,55.0%的班主任教师对心理健康教育比较感兴趣。84.2%的班主任教师认为学生对心理健康教育活动非常感兴趣或较感兴趣。

表5 班主任教师与本校心理健康教师探讨学生心理问题的情况统计表

表6 班主任教师对心理健康教育(活动)兴趣度

2.6 班主任教师认为其他任课老师在教学活动中融入心理学知识情况

如表7所示,53%的班主任教师认为其他任课教师非常少或比较少地在教学活动中融入心理学知识,28.1%班主任教师认为其他任课教师较多地融入心理学知识,而认为非常多融入心理学知识的班主任教师只占2.3%。

表7 其他任课老师在教学活动中融入心理学知识情况统计表

2.7 班主任教师开展心理健康教育的途径及存在的问题

如表8所示,班级心理健康教育的途径主要有个别辅导(75.0%)、心理主体班(队)会(63.5%)、班级心理辅导课(45.0%)、心理健康专题讲座(36.9%)、班级设“悄悄话信箱”(18.5%)。班主任教师还提到通过作文、日记、书信、博客、家访等途径来进行心理健康教育。

表8 班主任教师开展心理健康教育的途径

3 存在的问题

3.1 班主任教师心理健康教育培训机会少

总的来说,芜湖市中小学班主任教师接受心理健康教育培训的机会少,43.1%的班主任教师没有参加过一次心理健康教育培训,37.3%的班主任教师接受了1~2次心理健康教育培训,这还达不到班主任教师开展班级心理健康教育工作的需求。调查结果表明,个别辅导和心理主题班(队)会是班主任教师开展心理健康教育最主要的两个渠道,其次是班级心理辅导课和心理健康专题讲座。这些途径有着重要的意义,可以顺利、恰当地解决学生的主要心理问题,但是还要丰富开展心理健康教育的途径,让学校心理健康教育实现“预防为主,防治结合”的目标。

3.2 班主任教师认为出现心理问题的学生偏多

调查结果显示,大多数班主任教师认为近年来,出现心理问题的学生偏多。同时,数据也反映出班主任教师已经注意到学生中存在较多的心理问题,因此引导班主任教师开展心理健康工作十分迫切且必要。中小学生的心理问题主要存在于学习方面、情绪方面、人际交往方面和适应性方面,虽然这些心理问题比较常见,比较容易解决,但是这些问题可能都是由学习问题引发的。班主任教师在教育教学过程中对学生的学习、心理等有着非常大的影响。

3.3 班主任教师认为任课教师融入心理学知识偏少

调查结果表明,其他任课教师在教学活动中较少融入心理学知识,这对提高教育教学效率、减轻学生学习负担、增进学生心理健康不利。心理学是一门促进人高效生活、学习和工作的学科,因此应该在学生学习中充分发挥她的作用。在课堂教学中融入心理学知识,可以对学生起到正面的引导作用,可以让学生受到任课教师潜移默化的影响。

4 对策和建议

4.1 班主任需要进一步加强心理健康教育的意识

多数班主任教师肯定本校心理健康教师对解决学生心理困惑的作用,绝大多数班主任教师认为开展心理健康教育工作有重要作用,说明班主任教师已经在观念上肯定了心理健康教育的作用,这是开展学校心理健康教育的很好前提和基础,对全面普及心理健康教育有着积极的引导作用。

4.2 班主任需要与心理健康教育教师联合工作

班主任若想对学生进行心理健康教育,严格意义上,必须配合一定的心理健康课程与学校专门的心理咨询措施,但是作为一名班主任,结合心理健康教育来开展工作,又是必要和有效的[9]。在心理问题的解决方式上,班主任教师的处理方法还是比较科学的,与学生深入谈心可以正面、深入地了解到学生的问题,有些情绪问题、人际交往问题可能会因为几次谈话而得到彻底的改变。心理健康教师有着比较专业的心理学知识,对学生心理问题的理解更加准确、深刻,处理方式更加科学、恰当,班主任教师若能经常与本校心理健康教师探讨学生心理问题,将会有利于更好、更快地解决学生的心理问题。

4.3 班主任需要熟悉教育途径以解决工作困难

学校心理健康教育的途径很多,有专门途径、渗透途径和支持途径[1]。不能将眼光只局限在已有的几个途径上,而应该加强家庭、社会、学校三方面的结合,让学生受到更好的心理健康教育。在班主任教师开展心理健康教育过程中,遇到很多困难和问题,这些都需要学校和各级主管部门的高度重视,并且切实解决工作困难,鼓励、协助班主任做好心理健康教育工作。

[1]姚本先.学校心理健康教育新论[M].北京:高等教育出版社,2010.

[2]中华人民共和国教育部.教育部教育部关于印发《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》的通知.[EB/OL].[2012-12-18].http://www.gov.cn/zwgk/2012-12/18/content_2292504.htm.

[3]罗晓路,廖全明,郝敬习.我国中小学生心理健康服务方法现状调查[J].心理科学,2009,32(4):974-976.

[4]翟书铭,郑振佺,江巧瑜,等.某市高中学生心理健康教育开展状况[J].中国学校卫生,2013,34(6):733-734.

[5]彭小虎,刘玉洁,王国锋.长沙市小学生心理健康教育的现状与对策[J].湖南第一师范学院学报,2013,13(4):9-13.

[6]王道俊,郭文安.教育学[M].北京:人民教育出版社,2009.

[7]姚本先.学校心理健康教育—理论研究与实践探索的整合[M].合肥:安徽大学出版社,2008.

[8]陈康.教师课堂班主任[J].当代广西,2008,12(23):56-57.

[9]葛利利.班主任工作与学生心理健康的探讨[J].科技创新导报,2009(10):140-141.