河南省——物流产业竞争力评价基于中部六省比较的视角

2014-12-02郭治方

郭治方

(河南财经政法大学,郑州450011)

1 研究综述

陈蓉(2008)使用主成分分析法和聚类分析法,从定量角度评价了我国东部11个省(市)的物流产业竞争力水平,并且根据实证研究的结果,阐述了影响我国区域物流产业竞争力水平的重要因素。季模模(2009)从综合分析的视角,把物流产业竞争力划分为物流显性竞争力、物流基础竞争力和物流环境竞争力三类,并运用主成分分析法对我国的区域物流产业竞争力水平进行了排序及综合的评价分析。赵晶英,龚勇镇(2011)选取物流产业发展环境、物流产业组织形态和规模、物流产业发展水平作为一级指标,运用关联矩阵法从定性和定量两个角度,实证分析了粤西各市的物流产业竞争力水平。张乐(2011)以企业发展水平、基础设施/设备水平、物流产业信息化建设水平、经济基础条件、社会环境及相关政策这五个因素作为区域物流产业竞争力评价的基本准则,构建了评价区域物流产业竞争力的指标体系,利用主成分分析法和多级模糊综合评价法建立了评价模型,对广西省12个地市的区域物流产业竞争力水平进行了实证分析。

综上可知,目前区域物流产业竞争力的研究侧重于评价指标体系的构建和实证分析方法的运用,而从产业集群理论和产业集聚区等视角进行研究的较少。由于物流业是一个和其他产业密切相关的产业,在整个经济系统中处于非常重要的位置,因此,相关研究不能局限于单纯的物流领域,而应从产业集聚区建设、地区居民消费水平、信息化发展程度、教育和科研发展水平等更广泛的视角进行全面的研究。

2 物流产业竞争力评价指标体系的构建与实证测评

鉴于对产业竞争力内涵的研究成果,在综合分析的基础上,本文将产业竞争力的内涵定义为:“在市场竟争中,一国或地区的产业所特有的,比竟争对手创造更多市场财富的同时,在未来发展潜力、创造社会和环境效益等方面同样具有竞争优势的一种多赢的价值创造能力。”

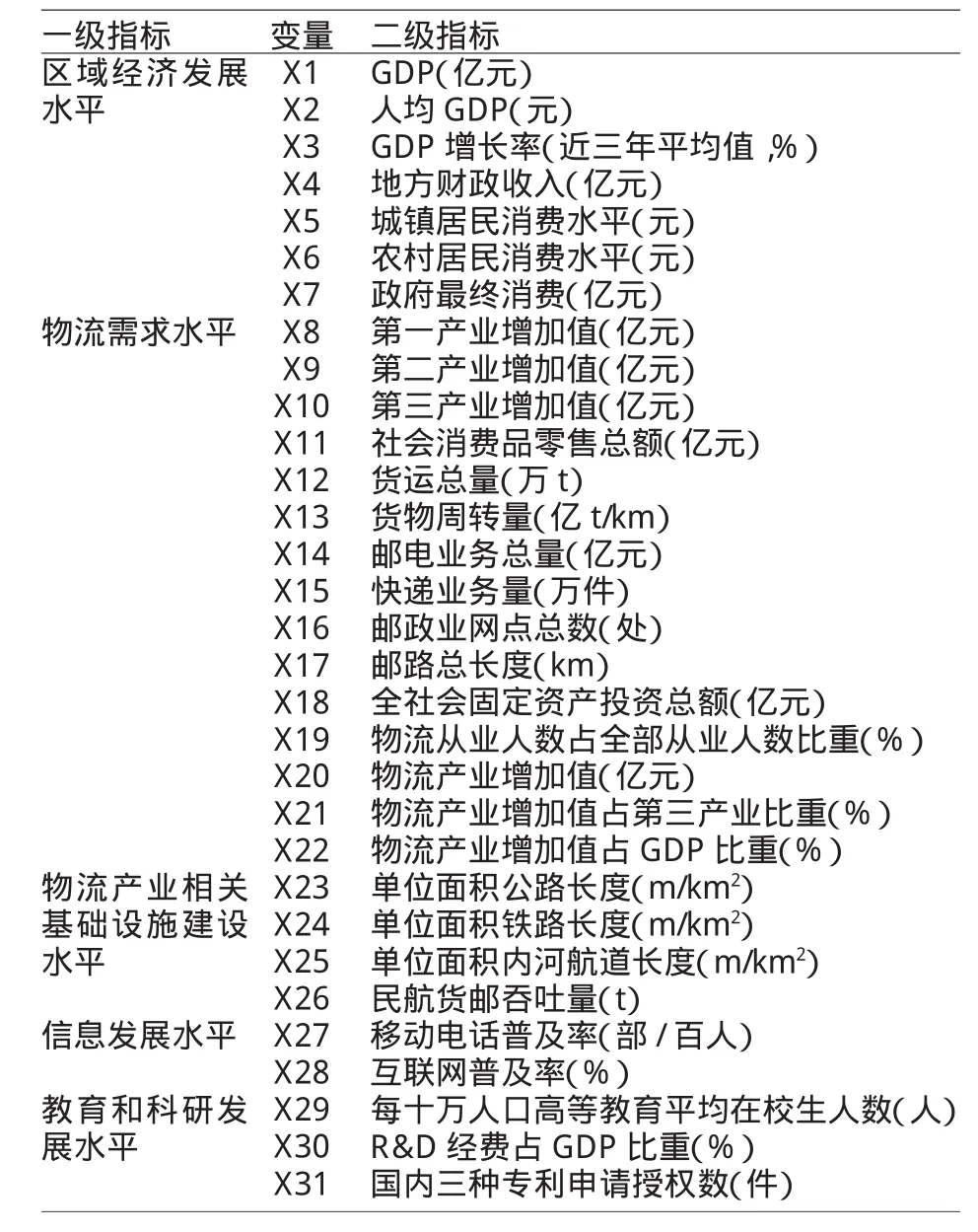

据此,本文将区域物流产业竞争力评价指标体系分为区域经济发展水平、物流需求水平、物流产业相关基础设施建设水平、信息发展水平、教育和科研发展水平五个一级指标,并且将其细分为31个具体的二级评价指标,从而尽可能从宏观、中观、微观角度,全方位地对区域物流产业的竞争力水平进行评价。具体的评价指标体系见表1:

表1 区域物流产业竞争力评价指标体系

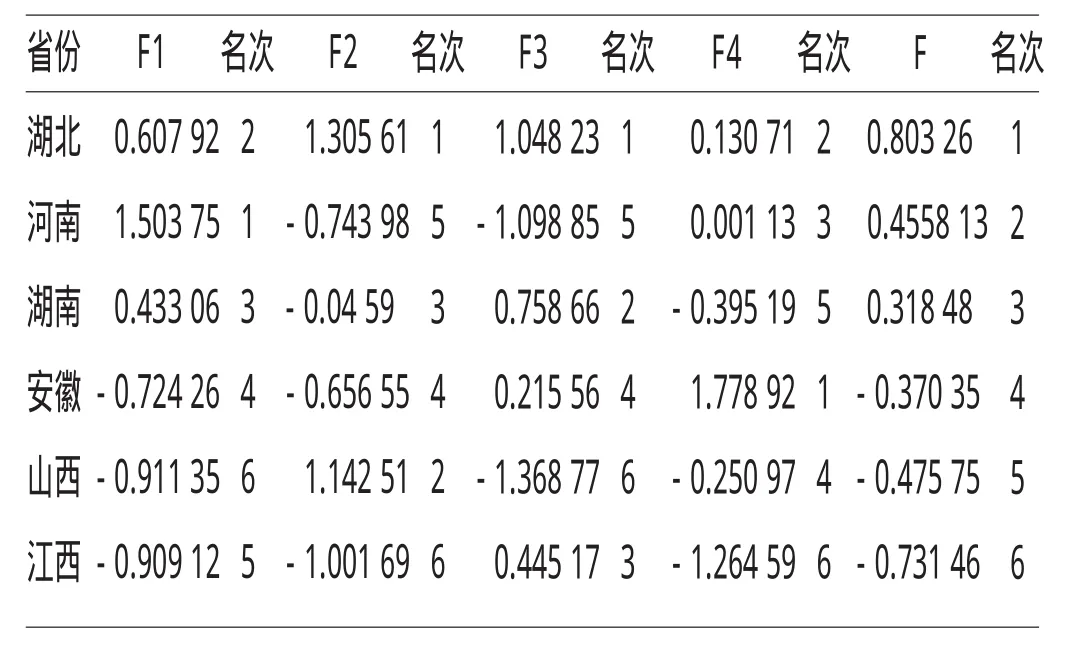

本文所使用的原始数据来源于《中国统计年鉴(2010——2012)》、《中经网统计数据库2010——2012》、《中国物流年鉴2012》、中国民航局网站等。具体参与评价的省份是中部六省,分别为:山西、安徽、河南、湖北、湖南、江西。使用因子分析法,利用SPSS 17.0得到表2的运行结果:

表2 中部六省因子得分结果及排名情况

从旋转后的因子载荷矩阵可知,公共因子F1主要反映地区经济规模和总体消费水平以及物流需求总体规模;公共因子F2主要反映地区人民收入和教育发展水平以及物流、信息产业发展程度;公共因子F3主要反映区域经济发展效率和基础设施(铁路和内河航运)发展水平;公共因子F4主要反映地区货运和科研总体发展水平。

3 河南省物流产业竞争力解析

由于本文主要对河南省物流产业在中部各省份中的竞争力进行评价研究,故只对河南省各个公共因子和综合因子得分进行分析。

河南省在F1因子上的得分为1.50375,在六省中位居第一,并且远高于第二名湖北省的0.60792,说明河南省的经济规模和总体消费水平以及物流需求总体规模在六个省份中处于领先地位,这主要是因为F1因子所对应的指标中,描述总量水平的居多,而河南省正是由于在六个省份中GDP总量、社会消费品零售总额、第二产业增加值、固定资产投资总额等总量指标中占有比较大的优势,从而借助经济规模和庞大的总体消费需求,使得其在F1因子评价中获得比较多的分值。

在F2因子得分中,河南仅为-0.74398,位列第5位,与第一名湖北省的1.30561有着巨大的差距,究其原因,F2因子对应的指标均为比率指标,由于河南省人口远多于其他省份,导致在涉及人均的指标上得分就远低于其他省份。在F2因子载荷较大的六个指标中,河南省在物流产业增加值占GDP比重和每10万人口高等教育平均在校生数两个指标中位列末位,其他四个指标均位列倒数第二或第三位,说明河南省在地区居民平均收入水平和教育发展水平以及物流、信息产业发展程度方面和其他省份还有比较大的差距。

在F3因子得分中,河南省为-1.09885,在六个省份中位列第5,与第一名湖北省的1.04823差距巨大,这是因为,在F3因子载荷较大的四个指标中,河南省在GDP增长率(近三年的平均值)和单位面积内河航道长度两个指标上均排在倒数第二位,在物流产业增加值占第三产业比重指标上排名倒数第三,说明河南省在经济增长效率和物流服务水平以及内河航运发展水平上与其他省份差距甚远,应重点关注,着力追赶。这里还要说明一下,因为内河航运发展水平与区位自然地理特征联系密切,河南省在这方面有先天的劣势,故强求大力发展内河航运并不切合实际,应考虑通过其他方式来弥补这块先天短板才较为科学。另外,因为在旋转成分矩阵中,F3对应的单位面积铁路长度指标的因子载荷值较大且为负值(-0.890),说明该指标与公共因子F3有较大的负相关性,故虽然河南省在公共因子F3上得分较低且为负数,但河南的单位面积铁路长度指标在中部六省中仍排名第一,这与实际情况也是相符的。

在F4因子得分中,河南省为0.00113,虽位居第三位,但与第一名安徽省的1.77892相比仍差距甚远,这是因为,虽然在货运周转量、货运总量和国内三种专利申请授权数三个指标上,河南省均位列前二位,甚至货运周转量还列中部六省第一,但在R&D经费占GDP比重这个指标上,河南省却落在倒数第二名,且四个指标中的三个与第一名安徽省均差距巨大,故说明河南省在货运和科研总体发展水平,特别是科研经费投入方面还有很多需要提升的地方。

在综合因子F得分方面,河南省为0.455813,与第一名湖北省的0.80326还有不小的差距,究其原因,从上文的公共因子得分表和以上的各因子得分分析内容就可以看得出来,湖北省各公共因子的得分都在前两名之内,比较稳定,说明其经济和物流产业各方面的发展都比较均衡,而河南省则不然,除了反映经济规模和总体消费水平较多的公共因子F1排名第一且得分较高外,其他三个公共因子均得分较低且排名靠后,公共因子F2和F3甚至都在倒数第二名,故根据“木桶理论”,河南省要想提高自己在物流产业的综合竞争力水平,还有很多的“短板”需要弥补。

4 河南省物流产业竞争力的提升

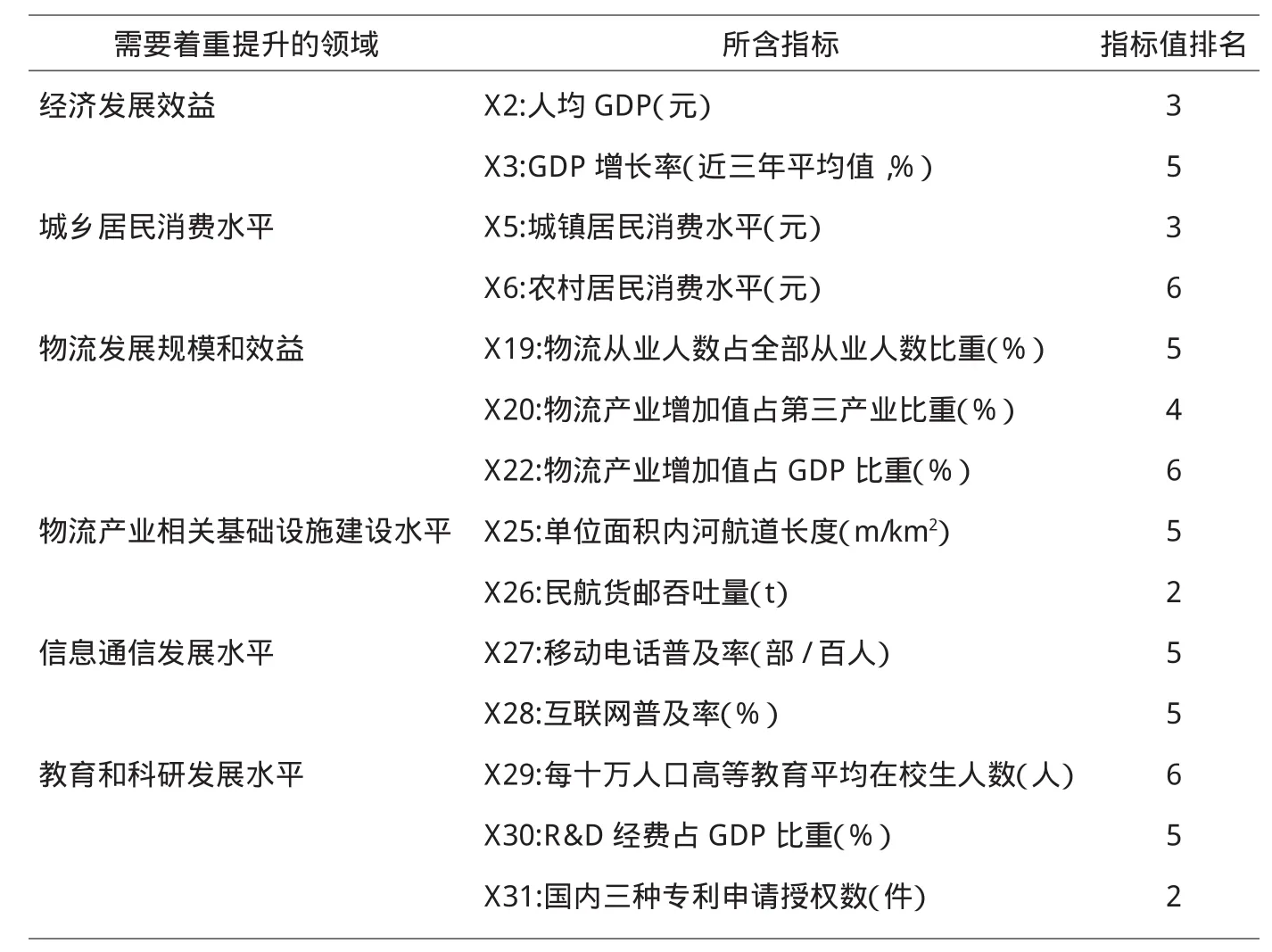

由实证结果可知,河南省物流产业竞争力水平的优势主要体现在一些总量指标上,例如,GDP总量、物流产业增加值、货运周转量、社会消费品零售总额、全社会固定投资总额等,河南省均位列中部六省第一位,其他一些涉及总量的指标排名也较为靠前,但在F2、F3、F4三个公共因子中涉及比率或效率的指标上普遍较为靠后,根据实证结果及河南省四个公共因子涉及的指标值在中部六省中的排名情况,认为将河南省物流产业竞争力应着重提升的领域为以下六个方面:经济发展方式、城乡居民消费水平(特别是农村居民消费水平)、物流发展规模和效益、物流产业相关基础设施建设水平、信息通信发展水平和教育科研发展水平。

需要说明的是,虽然河南省在F1(反映地区经济规模和总体消费水平)因子上的得分较高,但观察相关数据可知,河南省的城镇居民和农村居民消费水平在中部六省中仍处于较落后的位置,特别是农村居民消费水平指标值更是位列中部六省的最后,说明河南省在农村居民消费水平指标上有很大的提升空间。有关各部分所含具体指标及相应的指标值在中部六省的排名情况见表3:

表3 河南物流产业需着重提升的领域及相关指标排名情况

[1]Adam Smith.The Wealth of Nations[M].The Central Compilation and Translation Press,2012:65-81.

[2]Oumar·Bouare.An Evaluation of David Ricardo's Theory of Comparative Costs---Direct and Indirect Critiques[J].Journal Of Economic Perspectives,2010,(4):99-125.

[3]Prahalad,Hymer.The Core Competencies of Enterprise[J].Harvard Business Review,1990,(8):79-93.

[4] 邓立治,杨洁冰,何维达.中国产业竞争力研究现状、差距与展望[J].华东经济管理,2011,25,(10):62-65.

[5] 江建宇,王爱虎.广东省物流业发展现状和趋势解析——以东莞市为例[J].华南理工大学学报(社会科学版),2011,(2):6-11.

[6] 季模模.我国流通业发展的地区差异及影响因素实证研究——基于中国省际面板数据分析[J].江苏商论,2009,(7):14-16.

[7] 赵晶英,龚勇镇.用关联矩阵法对粤西三市物流产业竞争力的评价[J].中国商贸,2011,(4):136-137.

[8] 张乐.区域物流产业竞争力评价研究[D].长沙:中南大学,2011.