立面与透视:文艺复兴时期意大利城市的街道

2014-12-02刘耀春

刘耀春

(四川大学历史文化学院,四川成都 610064)

街道是城市的基本构成要素之一,也是塑造城市景观的重要因素,街道的形态和发展最直观地表现了城市居住者和管理者的城市空间意识。中世纪盛期是意大利城市迅速发展的时期,那时城市规划的意识尚不发达,城市的发展具有很强的自发性和随意性,结果城市的街道通常杂乱无章,房屋建造在狭窄和弯曲的街道两旁。①E.Garin,Science and Civic Life in the Italian Renaissance,New York:Doubleday& Company,1969,p.22.到文艺复兴时期,随着意大利城市建设和城市社会文化的发展,街道也随之发生变化,这主要体现为:(一)注重街道的平整和铺砌,尤其是连接重要公共活动区域的街道,同时开始重视街道的规整和笔直;(二)注重装饰性的立面街道开始兴起;(三)在文艺复兴晚期还出现了“透视式笔直街道”。本文将把这些变化置于当时的社会文化场景中进行细致考察和分析。

一、街道的平整和铺砌

1000年到1348年期间是意大利城市发展的黄金时期,如佛罗伦萨就数次增扩,其第三道城墙(1284年完工)圈定的城区面积非常大,以致城内大片土地长期闲置,直至19世纪才被居民填满。随着城市的快速扩张,街道也随之发生变化,表现之一就是街道开始被划分为不同等级:公共街道(viam publicam,通常是连接城市重要公共建筑和城门的通道)、街区街道 (via vicinale)和私家小道(via privatorum)。其中,公共街道因其功能及象征意义的重要性而最受市政当局关注,许多城市明确规定公共街道要比街区街道宽,如1342年佩鲁加的城市章程中就规定街区街道的宽度最低不少于2.4米,而公共街道则不少于3米,还明令禁止私人侵占公共街道。②David Friedman,“Palaces and the Street in Late Medieval and Renaissance Italy,”in J.W.Whitehead and P.J.Larkham,eds.,Urban Landscapes:International Perspectives,London:Routledge,1992,pp.69-71.此外,城市政府还开始对公共街道进行平整和铺砌。按照佛罗伦萨编年史家焦瓦尼·维拉尼 (Giovanni Villani,c.1276-1348)的记载,早在1250年佛罗伦萨城就开始铺砌路面了。不过,被平整和铺面的最初主要是公共街道以及重要的广场,佛罗伦萨的市政府广场就分别是在1347年和1351年完成了平整和铺面的。

与此同时,街道两旁建筑物的材质逐渐发生变化,中世纪意大利城市街道两旁的房屋大多为木构,很容易引发火灾,出于防火的需要,城市建筑逐渐用砖石取代木头作为建材:最初是木材建筑占主导,进而是木头和砖石混合建筑,最后砖石建筑一统天下。①Juergen Schulz,The New Palaces of Medieval Venice,University Park:Pennsylvania State University Press,2004,p.6.15世纪佛罗伦萨著名的人文主义者和建筑师阿尔贝蒂 (Leon Battista Alberti,1404-1472)记录了这一变化:“谁能否认整个意大利正在热火朝天地展开一场汰旧换新的竞赛呢?我们儿时所见的一些全用木料建造的城市都摇身一变成了大理石之城。”②L.B.Alberti,On the Art of Building in Ten Books,trans.by J.Rykwert,et al.,Cambridge,Mass.:MIT Press,1988,p.257.这种趋势在15世纪后期和16世纪进一步增强,例如,统治波洛尼亚的本提沃利家族就吹嘘他们把该城从一座木头城变成了石头城。③Naomi Miller,Renaissance Bologna,New York:Peter Lang,1989,p.40.威尼斯也经历了类似的演变,里亚尔多桥的命运就是这一过程的见证,它原本是一座木桥,在16世纪早期的一场大火中焚毁后,威尼斯政府用砖石将其重建,并沿用至今。街道两旁的砖石建筑增强了城市的坚实感,但最重要的变化并非街道两旁建筑材料的变化,而是逐渐兴起的街道美学意识。

1200年以后,意大利城市精英的美学意识日益发展,其表现之一就是他们开始强调要提升城市街道的秩序和美学效果,尤其是连接公共建筑 (市政厅和大教堂)和公共活动区域的街道。他们努力将公共街道建设得笔直、顺畅,这既是为了便利城市居民的社会文化生活,同时也为了美化城市,为城市增光添彩。④E.Guidoni,“Pulchritudo Civitatis:Statute e Fonto non Statutarie a Confronto,”in Michael Stolleis,et al.,La Bellezza della Città,Tübingen:Max Niemeyer Verlag,2004,pp.73-78.在美化城市领域,托斯卡纳地区的城市堪称先驱。14世纪,佛罗伦萨的城市章程明确规定要在一座城门和金匠们的奥尔圣米凯莱教堂 (Or San Michele)之间建造一条绝对笔直的道路,以“提高佛罗伦萨城的美丽和实用性”。⑤A.Grafton,Leon Battista Alberti:Master Builder of the Italian Renaissance,New York:Hill& Wang,2000,p.279.此后,笔直的街道逐渐被认为是美丽的城市不可或缺的组成部分。不过,总的来说,中世纪晚期的意大利城市中新建的宽敞街道并不多,大多数街道仍然蜿蜒、促狭,街道两旁的建筑外墙也是光秃秃的,鲜有装饰,这一时期绘画中所描绘的城市街景就表明了这一点。街道“脸面”的实质性变化是伴随着15世纪城市精英兴建私人宫邸的热潮而出现的。

二、私人宫邸的兴起与“立面”街道的塑造

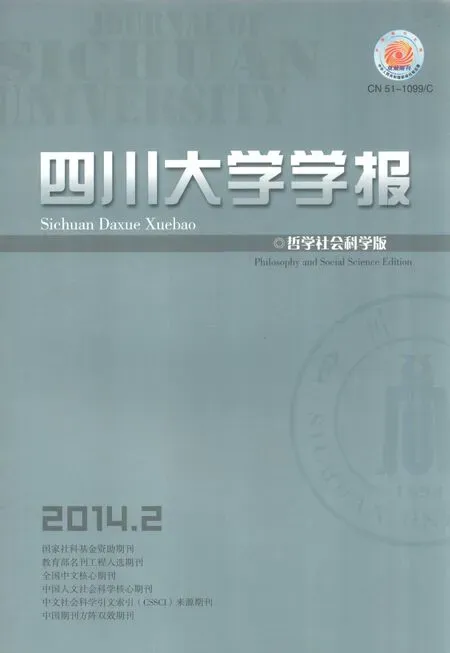

在中世纪晚期和文艺复兴早期,意大利城市最显著的景观特征是高耸林立的碉楼。这些碉楼是城市“豪门”(grandi)或“豪强” (magnati)即移居城市的乡村土地贵族所建,是他们的据点和堡垒。⑥P.Jones,The Italian City-States:From Comune to Signoria,Oxford:Clarendon,1997,pp.305-306.这些“豪门”或大家族通常在城市的某一街道或区域聚族而居,碉楼不仅是他们自卫和打击对手的据点,还是他们相互竞争、展示地位和势力的标志。有的碉楼高达几十米,堪称中世纪的摩天大楼,如佛罗伦萨最高的碉楼为75米,而波洛尼亚的阿西内拉碉楼高达97米。1180年,佛罗伦萨约有100多座碉楼,⑦L.Martines,Power and Imagination:City-States in Renaissance Italy,Baltimore:The John Hopkins University Press,1988,pp.33,35-36.13世纪锡耶纳的碉楼多达56座。⑧D.Waley,Siena and the Sienese in the Thirteenth Century,Cambridge:Cambridge University Press,1991,p.6.阿尔贝蒂指出:“即使最小的城镇也建造碉楼;不建碉楼的大家族似乎是不存在的。碉楼的森林在各地涌现。”⑨Alberti,On the Art of Building in Ten Books,p.257.(见图1)

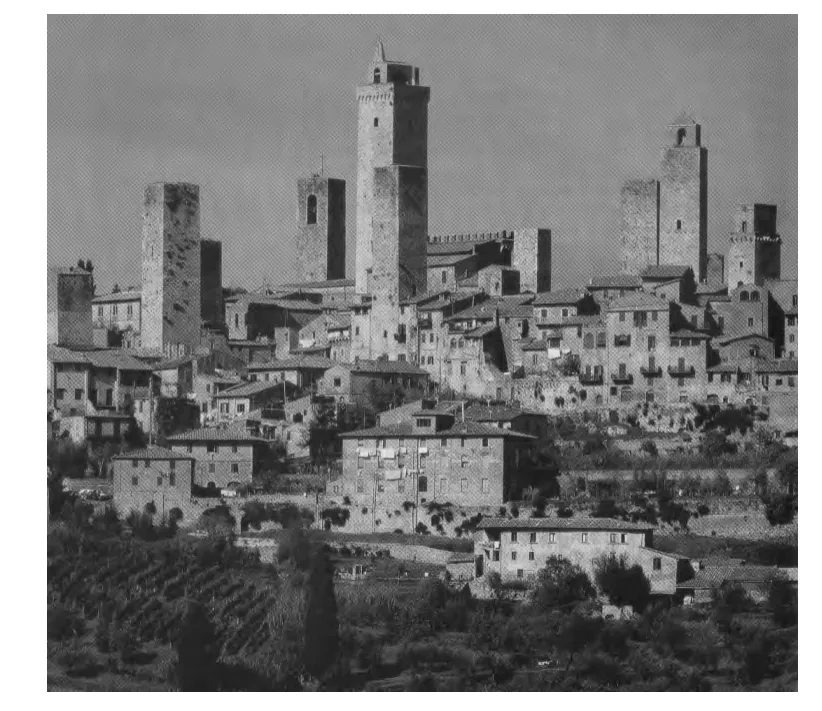

从14世纪中叶起,随着许多城市开始打击“豪门”,碉楼逐渐衰微,而与此同时,随着城市显贵家庭生活方式的变化,修建私人宫邸 (Palazzo/Town House)的热潮逐渐兴起。[10]布鲁克尔:《文艺复兴时期的佛罗伦萨》,朱龙华译,北京:三联书店,1985年,第21-22页。14世纪中期以前的宫邸首先注重安全和防卫功能,多为粗石建筑,朴素而坚实,其外观类似要塞,换言之,这些府邸不过是生活功能较强的碉楼。但二者之间还是有一个明显的差异,碉楼的外墙往往无任何装饰,而私人府邸的临街立面开始注重设计和简单的装饰。[11]Friedman,“Palaces and the Street in Late Medieval and Renaissance Italy,”pp.86-92.早期私人宫殿的底层通常是开放式拱廊,用作店铺,而高层用于居住并有伸向街道的露台,14世纪锡耶纳画家罗伦泽蒂的《好政府的寓言》中所描绘的锡耶纳街景就表明了这一点。在佛罗伦萨,私人宫殿临街的主立面底层通常为朴素无华的粗石面并有朝向街道的店铺;高层部分则以砖石建造并有装饰性的窗户,该城的达维齐宫 (Palazzo Davizzi)就是一个典型的代表 (见图2)。①达维齐宫 (Palazzo Davizzi)即今天的达旺扎蒂宫 (Palazzo Davanzati)。

图1 圣吉米涅亚诺镇

图2 达维齐宫

在修建私人宫邸时,临街立面的设计和装饰日益受重视,在14世纪,“立面”(faccia)或“临街立面”(faccia dinanzi)这两个术语开始频频在文献中出现。早在13世纪晚期,锡耶纳市政府要求市政厅广场周围的建筑尽可能地风格一致,随后这一要求逐渐扩展到该城的主要街道,如市政府明令禁止建造伸向街道的露台,并要求建筑设计尽可能与立面风格一致。佛罗伦萨市政府也禁止修建伸向公共街道的任何凸出物 (sporti),并对朝向公共街道的墙面做了明确规定,如1363年的一则法令认为洗礼堂周围街道的一些建筑物的凸出物损害了广场的外观和美,要求业主将其拆除,并规定临街的墙壁修建成至少高9.8米的“美丽墙壁”(muro pulcro)。②Friedman,“Palaces and the Street in Late Medieval and Renaissance Italy,”pp.93,96-106,89-90.

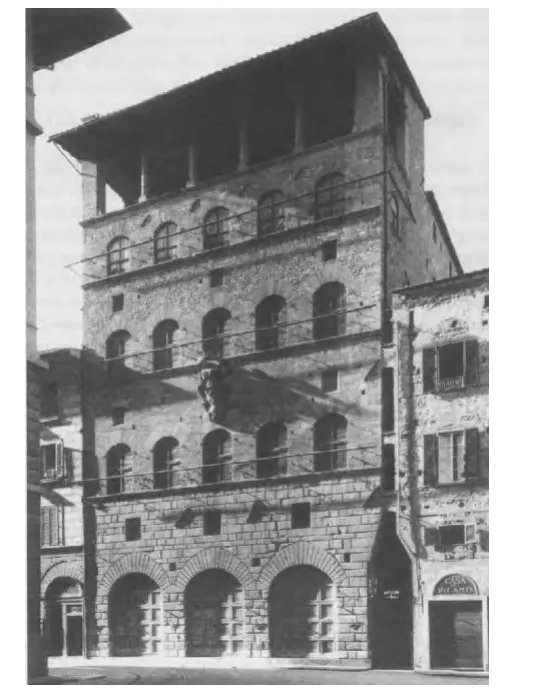

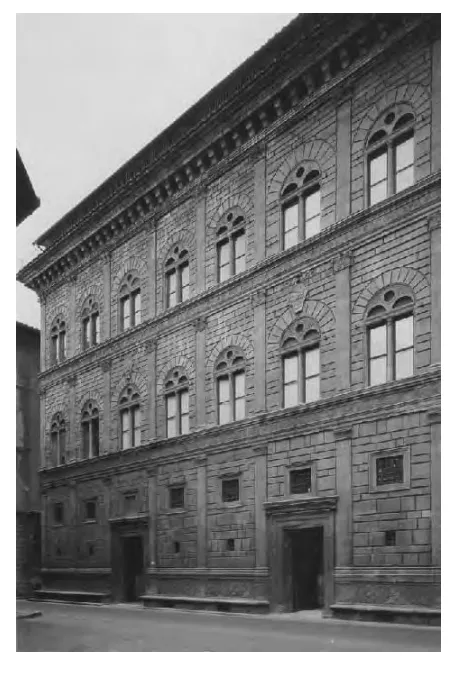

从15世纪早期开始,随着城市经济逐渐从“黑死病”的打击中恢复过来,城市显贵掀起修建奢华府邸的热潮,佛罗伦萨仅15世纪就修建了约100座私人宫殿。③R.Goldthwaite,“The Florentine Palace as Domestic Architecture,”The American Historical Review,Vol.77,No.4,1972,pp.981-989.更重要的是,这次浪潮还受到“文艺复兴运动”(复兴古典文化的运动)的强烈影响,新修的私人宫殿开始采用古典建筑风格的元素,独具特色的古典化街道景观遂由此发展起来。④关于文艺复兴的定义,笔者遵循的是英国艺术史家贡布里希 (Ernst Gombrich)和文化史家彼得·伯克(Peter Burke)的见解,即把文艺复兴理解为一个“复兴古典文化的运动”。参见刘耀春:《布克哈特与意大利文艺复兴——对〈意大利文艺复兴时期的文化〉的再思考》,《四川大学学报》(哲学社会科学版)2011年第1期。最早采用古典建筑元素的私人宫邸是美第奇宫(见图3),它由佛罗伦萨的统治者老科西莫·德·美第奇 (Cosimo de'Medici,1389-1464)委托建筑师米凯罗佐·米凯罗齐 (Michelozzo Michelozzi,1396-1472)设计建造。美第奇宫的立面设计明显借鉴了佛罗伦萨“市政府大楼”(Palazzo della Signoria),这两座建筑皆坐落在街道拐角处,其底层依旧采用传统托斯卡纳宫殿建筑常见的粗石立面,但第二层和第三层则采用墙面装饰,凸显了“临街立面”的装饰效果。⑤Friedman,“Palaces and the Street in Late Medieval and Renaissance Italy,”pp.97-99.这种粗石面建造的立面是托斯卡纳人的发明,在很长一段时间里,也主要在托斯卡纳地区流行,直到16世纪,建筑师桑索维诺才把这种设计引入威尼斯。参见瓦萨里:《意大利艺苑名人传·巨人的时代》(下),刘耀春等译,武汉:湖北美术出版社,2003年,第394-395页。另外,美第奇宫的新颖之处还在于采用了古典建筑元素,即古典式檐口及连排对称的半圆拱窗户。总之,美第奇宫既保持了传统佛罗伦萨宫殿建筑的“坚固性”(solidity),又着意追求“华贵性” (magnificence)。此后,越来越多的城市显贵开始效仿美第奇宫修建“古代风格”(all'antica)的府邸,特别是通过古典式的建筑“脸面”(façade)来展示其权力、地位和审美趣味。①C.Burroughs,The Italian Renaissance Palace Façade,Cambridge:Cambridge University Press,2002,pp.104-105.

图3 美第奇宫

图4 鲁切拉伊宫的正立面

图5 斯特罗奇宫

阿尔贝蒂设计的鲁切拉伊宫 (Palazzo Ruccelai,1446年动工,见图4)通常被视为第一座严格意义上的古典风格宫邸,它与米凯罗佐设计的美第奇宫有显著的差别,美第奇宫较多沿袭了托斯卡纳偏好粗石立面的建筑传统,而鲁切拉伊宫最先把古典柱式运用到宫殿的主立面,这是一个了不起的创举。②Peter Murray,The Architecture of the Italian Renaissance,London:Thames and Hudson,1969,pp.74-76.它的主立面分为三层,底层使用的是多里克柱式,中间一层是爱奥尼柱式,最上面一层是科林斯柱式。这些古典柱式并非真正的柱子,而仅仅发挥着装饰性的功能。阿尔贝蒂设计鲁切拉伊宫时,正在撰写他的《论建筑》,这座宫殿基本上遵循他在《论建筑》里提出的准则,充分展示了阿尔贝蒂对古代建筑原则的吸收和运用。③Christoph Frommel,The Architecture of the Italian Renaissance,trans.by Peter Spring,London:Thames and Hudson,2007,p.32.

1489年动工修建的斯特罗奇宫 (Palazzo Strozzi,见图5)同样气势非凡,它拥有托斯卡纳式的粗石立面和一个古典式的庭院,在外观上更接近美第奇宫而非鲁切拉伊宫。建筑风格的选择显然是深思熟虑的产物,其中大有深意,斯特罗奇家族不仅把它作为展示家族实力的一种象征,而且隐含着与美第奇家族暗中较劲的味道。④F.W.Kent,“‘Più Sperba de Quella de Lorenzo’:Courtly and Family Interest in the Building of Filippo Strozzi's Palace,”Renaissance Quarterly,Vol.30,No.3,1977,pp.311-323.

在15世纪的佛罗伦萨,私人宫殿不仅在建筑风格和品味、在结构和功能上也发生了一些新变化。特别是新修宫殿的底层不再设有店铺和开放式敞廊,而是加以封闭,变成了城市显贵纯粹的私人居住和生活空间,不再具有商业功能;⑤Fabrizio Nevola,“Home Shopping:Urbanism,Commerce,and Palace Design in Renaissance Italy,”Journal of the Society of Architectural Historians,Vol.70,No.2,2011,pp.153-174,esp.,p.165.同时宫殿内开始修建古典风格的庭院,这是先前的私人宫邸所不曾具备的。无需赘言,私人宫邸取代碉楼是城市街道景观的一个革命性的变化,受“文艺复兴运动”的影响,越来越多的私人宫邸的临街立面开始采用古典建筑元素,街道景观也日益“古典化”。⑥关于15世纪“古典式宫殿”的深入研究,参见G.Clarke,Roman House-Renaissance Palaces,Cambridge:Cambridge University Press,2003.当然,具有“古典化立面”的街道在意大利各个城市出现和发展的节奏各不相同。⑦米兰在接受古典风格上显得迟缓,15世纪修建的一些重要公共建筑依旧采用的是传统的哥特式风格,而非最新的古典风格;热那亚迟至16世纪中期才开始大规模接受古典风格。

在威内托地区,兴建碉楼之风远不及托斯卡纳地区盛行,威尼斯城市显贵主要通过建造豪华的宫邸炫耀其地位、权势和趣味。威尼斯的“街道”主要由水道及水道两边狭窄的步行街构成。事实上,水道才是威尼斯真正的“街道”,逼仄的步行街只是水道的附属品。水道两旁房屋鳞次栉比,构成了威尼斯独特的“街道”景观。在威尼斯,大大小小的水道纵横交错,其中,贯穿全城的反S形“大水道”是威尼斯水道体系中最重要的一条,该水道也是威尼斯贵族的宫邸密集的地段。威尼斯的私人宫殿最初采用哥特式风格,“黄金宫”(Ca'd'Oro)和佛斯卡里宫 (Ca'Foscari)便是威尼斯“华丽哥特式”(gotico fiorito)最杰出的代表。①关于威尼斯的“华丽哥特式风格”,参见Richard Goy,Building Renaissance Venice,New Haven:Yale University Press,2006,pp.18-19.与坚实、质朴的佛罗伦萨宫殿相比,采用华丽哥特式风格的威尼斯宫邸显得富丽堂皇,其外立面尤其华丽。

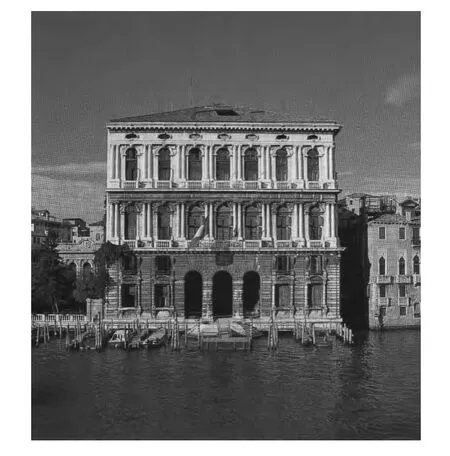

15世纪中期以后,威尼斯也逐渐受到“文艺复兴”的影响,从16世纪开始,公共建筑和私人宫邸逐渐采用古典风格,如建筑师桑索维诺 (Jacopo Sansovino,1486-1570)设计的多尔芬宫 (Palazzo Dolfin,1538年动工兴建)和科尔内尔宫 (Palazzo Corner,1545年前后动工,见图6)以及桑米凯利(Michele Sanmicheli,c.1487-1559)设计的格里马尼宫 (Palazzo Grimani,1556年开始建造,见图7)。古典风格在其“脸面”,即主立面的设计和装饰中表现得最清楚,如格里马尼宫主立面的底层采用了古罗马式凯旋门的设计。这些豪华的古典式宫邸主导了所在水道的艺术格调和景观,表达了这一时期城市贵族崇尚古典的趣味。②D.Howard,The Architecture History of Venice,New Haven:Yale University Press,2002,pp.180-190.

图6 科尔内尔宫的主立面

图7 格里马尼宫的主立面

在罗马,修建古典风格宫邸的风尚从16世纪早期开始变得流行,小安托尼奥·达·桑加罗(Antonio da Sangallo the Younger,1485-1546)设计的巴尔达西尼宫 (Palazzo Baldassini,1513年)、拉斐尔设计的布朗卡尼奥宫 (Palazzo Brancanio,1519年)和佩鲁齐 (Baldassarre Peruzzi,1481-1536)设计的马西莫宫 (Palazzo Massimo,1532年)堪称这一风尚的代表。③Henry Millon,ed.,Italian Renaissance Architecture:From Brunelleschi to Michelangelo,London:Thames and Hudson,1996,p.195.不过,在16世纪罗马,最重要的家族宫邸当属小安托尼奥·达·桑加罗设计的法尔内塞宫 (Palazzo Farnese,1515-1559),它的主立面设计借鉴了佛罗伦萨的鲁切拉伊宫。法尔内塞宫在规模和气势上堪比王宫,它使得罗马城中的所有私人建筑黯然失色。

随着文艺复兴运动的深入,越来越多具有古典化立面的宫殿在意大利城市里出现,成为文艺复兴运动“日常化”的生动体现。④伯克:《欧洲文艺复兴:中心与边缘》,刘耀春译,北京:东方出版社,2007年,第191页。到16世纪,不仅单个宫邸的临街墙壁注重设计和装饰效果,而且整条街上所有建筑物的立面都被视为一个整体,力求营造审美效果的多样性和一致性 (unity in the variety),这几乎成为后来所有意大利城市街道遵循的美学原则。①Friedman,“Palaces and the Street in Late Medieval and Renaissance Italy,”p.93.

此外,15世纪的城市管理者和规划者还日益关注街道的笔直和顺畅,这些属性也被视为增强街道的实用性和城市美感的一个重要内容。一些主要城市都开始将旧有的狭窄小巷拓展成宽阔大道,尤其是拆除伸向街道的阳台、门廊、拱廊。波洛尼亚在1428年对广场进行拓宽和美化,1496年又将主要街道两旁的破旧建筑拆除,使主街道变得宽敞和美丽。此外,波洛尼亚的城市街道修建了绵延几十公里的拱廊,构成了该城街道景观的一个显著特征。②Miller,Renaissance Bologna,pp.33-35.在15世纪,建筑师朱利奥·罗马诺则将曼托瓦的一些城区及其街道进行了扩建。③J.Burckhardt,The Architecture of the Italian Renaissance,Chicago:University of Chicago Press,1995,pp.168-170.另一方面,城市政府委派专门的官员整顿和管理城市街道的秩序,强化对街道、广场等公共空间的控制,1403年,锡耶纳政府专设了一个“市容办公室”(ufficili de l'ornato),其职责是使城市建筑的外观和风格协调一致,尤其是通过控制建筑立面增强城市美。④Guidoni,“Pulchritudo Civitatis:Statute e Fonto non Statutarie a Confronto,”p.78.罗马和威尼斯分别设立了“街道管理员” (maestri delle strade)和“水道管理员” (Savii delle Acque)。从16世纪开始,许多城市,如波洛尼亚、米兰、那不勒斯、罗马、都灵和威尼斯等对街道的管理日趋专业化。⑤C.F.Black,Early Modern Italy:A Social History,London:Routledge,2001,p.70.

三、城市规划与透视性街道的发展

到16世纪,除了平整、铺砌街道以及塑造风格协调一致的装饰性立面,以城市主要建筑和主街道为核心的全局性街道-建筑综合体开始出现,即“透视性街道”。这种街道的发展深受15世纪以来建筑和视觉艺术领域里线性透视法理论的影响,并与16世纪日益发展的城市规划思想和实践密切交织在一起,它显示了城市精英意欲进一步控制并塑造理性、有序的城市空间的努力。15世纪建筑理论家构想的“理想城”,其核心要素之一就是宽阔和笔直的街道体系,但这种构想在当时仅限于图上作业,直到16世纪才变成一种实践。

在修建新式的透视街道方面,罗马走在了意大利城市的前列。为了迎接1500年的禧年庆典(jubilee),教皇亚历山大六世下令修建了一条连接圣天使城堡和梵蒂冈宫的亚历山大街 (Via Alessandrina),这是自古罗马帝国衰亡以来在罗马修建的第一条笔直的街道。⑥C.L.Frommel,“Papal Policy:The Planning of Rome during the Renaissance,”The Journal of Interdisciplinary History,Vol.17,No.1,1986,pp.39-65,esp.,p.50.此后,教皇朱利乌斯二世又委派建筑师布拉曼特修建了两条笔直的大街:朱利亚街 (Via Julia)和伦加拉街 (Via Lungara),这两条街道分别位于台伯河两岸,走向几乎是平行的。朱利亚街靠近人口稠密的老城区,新修的司法大楼 (Palazzo dei Tribunali)就位于这条大街上;伦加拉街位于郊区,两旁坐落着许多城市显贵的别墅。教皇利奥十世任职期间又修建了利奥街 (Via Leonina),即今天的里贝塔街 (Via di Ripetta)。这样,在短短20年内罗马便建成了四条笔直的大街。⑦关于这四条笔直街道更详细的论述,参考Linda Pellecchia,“The Contested City:Urban Form in Early Sixteenth-Century Rome,”in Marcia B.Hall,ed.,The Cambridge Companion to Raphael,Cambridge:Cambridge University Press,2005,pp.64-84.

1527年,罗马遭到神圣罗马帝国军队的洗劫,此后的一段时间罗马的城市建设一度停顿,直到16世纪中后期教皇们才又开始大规模的修建。其中,保罗三世在位期间修建了“人民广场”及从此处延伸至城市核心区的三条笔直街道,即著名的“三叉街”(tridente):利奥街 (靠近台伯河,通向美第奇宫和梵蒂冈)、科尔索街 (Via del Corso,直通罗马城的心脏卡皮托尔山和威尼斯广场)以及巴布伊诺街 (Via del Babuino,通向今天西班牙台阶所在的地区)。这种辐射式街道体系随后被巴黎、圣彼得堡和华盛顿等大城市效仿。⑧C.Rowe and L.Satkowski,Italian Architecture of the 16th Century,New York:Princeton Architectural Press,2002,p.289.1574年,教皇格雷高利十三世颁布的《公共工程章程》 (Quae Publice Utilia)中明确包含了拓宽街道和拉直街道的内容。①L.Benevolo,The Architecture of the Renaissance,Vol.1,trans.by J.Landry,London:Routledge,2002,pp.570-572.此外,教皇西克图斯五世任职期间也修建了一些新的笔直街道。在梵蒂冈图书馆有一幅16世纪末绘制的罗马城景观图,画中除宏伟的公共建筑,最醒目的就是那一条条笔直的街道。

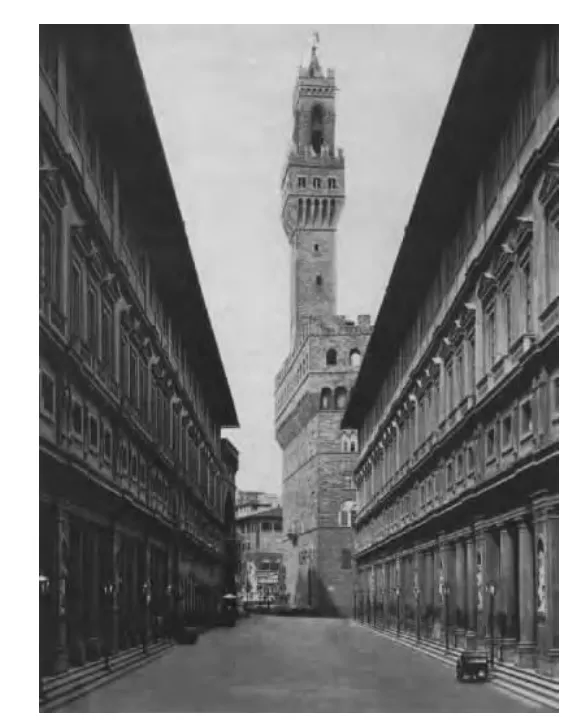

在16世纪的佛罗伦萨,科西莫·德·美第奇 (Cosimo I de'Medici,1519-1574)公爵逐渐确立了绝对主义体制。他委托阿雷佐的画家和建筑师瓦萨里 (Giorgio Vasari,1511-1574)将共和国时期的市政厅 (即“长老会议宫”)改造成其家族的私宅 (即“旧宫”,Palazzo Vecchio,相对于该家族在1549年购买的新宫皮蒂宫而言),另外,又委派他设计和建造了一处新的办公场所,即著名的乌菲齐宫 (Uffizzi,这个词在意大利语里的意思是“办公大楼”)。“乌菲齐宫”的主体是两座对称的四层大楼,其底层是联排柱廊 (Loggia),供行人或等候听差的官员们使用。两排大楼之间是笔直的乌菲齐走廊 (Corriodoio,见图8),全长140米,宽18米。②L.Satkowski,Giorgio Vasari:Architect and Courtier,Princeton:Princeton University Press,1994,pp.56-59.两座大楼濒临阿尔诺河的一端则由一个大拱廊连接在一起,从而形成一个倒U字形的完整结构。③这个濒临阿尔诺河的敞廊是乌菲齐走廊的收尾部分,也是难度最大的部分,正如瓦萨里所指出的,“在我完成的所有建筑物中,巨大建筑物 (指“乌菲齐宫”)向外延伸至阿尔诺河的那个敞廊 (Loggia)是最困难的,也是最危险的,因为这个敞廊实际上悬架在阿尔诺河之上”。参见W.Lotz,Architecture in Italy 1500-1600,New Haven:Yale University Press,1995,p.166.后来,科西莫公爵又委托瓦萨里把“旧宫”和新购买的皮蒂宫 (位于阿尔诺河的对岸)连接成一个整体,瓦萨里为此修建了一条连接这两条宫殿的狭长走廊 (约1.6公里),即瓦萨里走廊。瓦萨里走廊是一个高架通道,它的低层是开敞的,供普通民众穿行,而它的顶层是封闭的,是美第奇家族专用的通道,这一点充分反映了君主们偏好隐秘的行事风格。关于瓦萨里走廊的政治功能,参见刘耀春:《意大利城市政治体制与权力空间的演变 (1000-1600)》,《中国社会科学》2013年第5期。站在“乌菲齐走廊”的任何一端都能感受到强烈的规整和秩序感,这条街道可以说是新君主专制权力与文艺复兴建筑美学原则完美结合的典范。

图8 瓦萨里设计的“乌菲齐走廊”

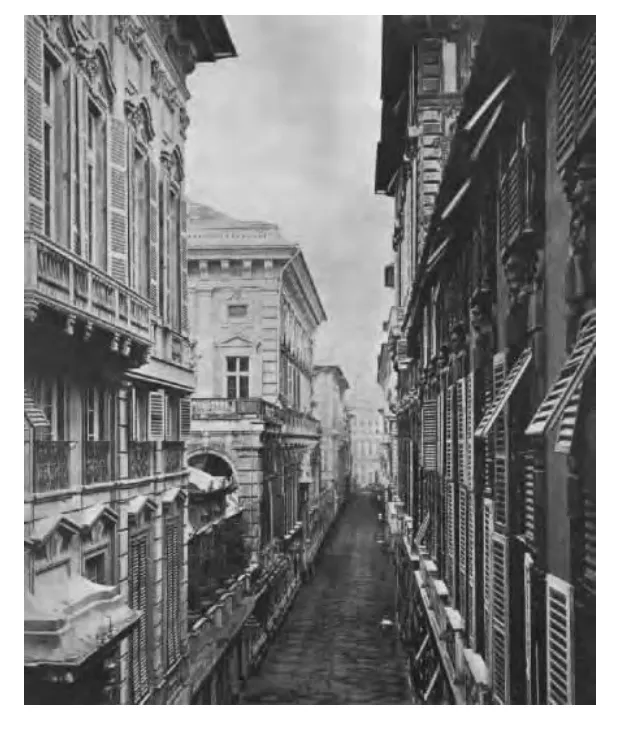

图9 加莱西设计的“新大街”

热那亚的“新大街”(Strada Nuova,见图9)是继“乌菲齐走廊”之后又一条新式透视性街道。热那亚是一个逼仄的港口城市,城市由多个“街区”(albergo)构成,每个“街区”的核心是一个家族广场和贵族私人府邸拱卫的教堂。1528年,热那亚人赶走法国人重建共和国,一些贵族提议拆除法国人统治的象征——城堡,并在附近修建贵族府邸,这一提议得到热那亚政府的支持。1550年,热那亚总督下令在热那亚城的空地修建一条新街道,以缓解该城的拥挤。7名贵族组成的委员会负责拆除旧建筑等相关事宜,而负责工程修建的是建筑师加莱亚佐·阿莱西 (Galeazzo Alessi,1512-1572)。④G.Gorse,“A Classical Stage for Old Nobility:The Strada Nuova and Sixteenth-Century Genoa,”Art Bulletin,Vol.79,No.4,1997,p.311.最后建成的“新大街”长225米,宽7.5米,从1558年到1570年,该街道两旁先后兴修了11座贵族宫邸,成为一条名副其实的“宫邸街”。这些宫邸严格恪守街道的边缘线,因此这条大街显得非常规整。①Lotz,Architecture in Italy 1500-1600,pp.130-133.这条由一座座华丽的宫殿连缀而成的笔直街道不但具有透视效果,而且是热那亚显贵们展示财富、地位、权力和趣味的舞台。

17世纪的英国游客拉塞尔 (R.Lassels)认为“新大街”“在美观和建造上超过我在欧洲各地所见过的所有街道,假如这条街道按照相同的模样再延长一些,它可能被称为世界的王后街 (queen street)”。②Peter Burke,Varieties of Cultural History,Cambridge:Polity Press,1997,p.115.这条街道也给17世纪荷兰艺术家保罗·鲁本斯 (Paul Rubens)留下了深刻印象,促使他撰写了《热那亚的宫室》,向荷兰城市精英盛赞意大利城市显贵的华丽宫殿。在18世纪,这条著名的街道仍然被视为全欧洲最美丽的街道之一。③Rowe and Satkowski,Italian Architecture of the 16th Century,pp.290-292.

在16世纪的意大利,这种强调整体透视效果的笔直街道虽然并不多,但它们预示了未来欧洲城市街道发展的前景:笔直、通畅、对称和装饰性立面成为未来新街道修建的指导性原则。到巴洛克时期,意大利和欧洲其他主要国家的城市,尤其是首都和地区首府纷纷修建宽阔笔直的街道,④芒福德:《城市文化》,宋俊岭等译,北京:中国建筑工业出版社,2009年,第105-109页。这些壮观的笔直大道使城市景观日趋整体划一。

四、结 语

以上对文艺复兴时期街道发展进程的考察表明,街道的变化是与社会结构、文化观念和技术变革的变化密切联系在一起的。首先,中世纪晚期和文艺复兴时期的城市街道的发展,尤其是立面街道的兴起,与城市社会结构的变化,特别是精英阶层的日益贵族化密切相关。在中世纪和文艺复兴早期的城市里,不同阶层往往混居在同一条城市的街道上,美国学者布鲁克尔曾指出:“文艺复兴时期佛罗伦萨的一大特色是它的每个城区和街坊在社会和经济方面都显得混杂而非划一。城内没有任何部分是清一色专为富人所居,也没有尽是穷人的贫民窟区。每个街区都有宫室与茅棚,大纺织作坊与零售小店,教区小教堂与大修道院,它们杂然并存,蔚为壮观。从那时到今天,我们都可见到高级邸宅的底层租与商贾工匠作为店铺,富有的银行家和工业家与鞋匠、石匠、纺织工和娼妓同住一条街上。这种情况是佛罗伦萨市区扩展漫无计划的结果,也是它社会传统的一大特色。”⑤布鲁克尔:《文艺复兴时期的佛罗伦萨》,第24页。这种在城市空间里的杂居状态在一定程度上体现了文化史家雅各布·布克哈特 (Jacob Burckhardt,1818-1897)所说的中世纪社会的“集团性特征”(corporate identity)。⑥Jacob Burckhardt,The Civilization of the Renaissance in Italy,London:Penguin Books,1990,p.98.但随着城市精英的日益贵族化,城市精英修建的奢华宫邸日益主宰街道景观,一座座奢华宫邸连缀而成的大街成为他们展示财富、权势与审美品味的“门面”,威尼斯的“大水道”和热那亚的“新大街”就是两个代表性的例子。随着城市精英生活方式的日益贵族化,城市社会阶层在空间上的区分也日益明显:上层越来越聚集在宽阔美丽的新街道,下层则拥挤在昏暗、促狭的小巷。热那亚的“新大街”就充分显示了城市精英竭力与普通民众在居住空间上区分开来的努力。随着城市里宽阔笔直的街道不断扩展,显贵与下层之间的隔阂也日趋扩大,这一趋势与16和17世纪意大利城市精英阶层的贵族化和宫廷化倾向是一致的。⑦H.G.Koenigsberger,“Republics and Courts in Italian and European Culture in the Sixteenth and Seventeenth Centuries,”Past and Present,No.83,1979,pp.32-56.

其次,文艺复兴时期城市街道的发展与美学意识的兴起息息相关。自中世纪晚期以来,意大利的建筑和城市美学意识不断发展,许多城市的章程和文献记录中都表达了对建筑美和城市美的关注,美丽的街道和宏伟的公共建筑被视为城市荣耀的重要组成部分。从15世纪开始,随着古典文化的复兴,古代的建筑理论,尤其是古罗马作家维特鲁威的《建筑十论》开始产生影响。人文主义者和建筑师阿尔贝蒂在《论建筑》中首次对城市的街道秩序和审美效果进行了理论探讨,并最早阐述了笔直的街道对城市的实际益处和象征意义。他指出:“如果城市是高贵和强盛的,那么,它的街道应当是笔直和宽阔的,应具有宏大和庄严的气势。”①Alberti,On the Art of Building in Ten Books,p.106.不过,他并非一味地为直线性街道唱赞歌,他认为城市的主街应为直线,主街之外的一些次要街道可以是蜿蜒曲折的,这样有助于增强美感。不过,当时意大利的绝大多数建筑理论家更青睐笔直的街道。他还强调指出:“城市里的道路,除了被适当地铺设路面和彻底地打扫干净之外,有相同外部轮廓的门廊理应优雅地连成一线,而房屋也要沿着线路和高度与它相匹配。”②Alberti,On the Art of Building in Ten Books,p.262.在阿尔贝蒂看来,美丽的街道必须具有三个要素:整洁、两边的房屋处于同一条线上且高度一致、房屋应有对称和风格一致的立面。其中,街道的立面装饰和几何规整性尤其受到文艺复兴时期建筑师的重视。在塑造街道的立面方面,宫殿发挥了决定性作用,威尼斯的“大水道”和热那亚的“新大街”将注重立面装饰的街道美学原则表现得淋漓尽致。

最后,文艺复兴时期城市街道的发展也与一些实际需求的变化有关。在16世纪,马车出现并成为城市显贵偏爱的交通工具,这对旧有的街道系统提出了挑战。为便于车辆行驶,对逼仄、蜿蜒的街道进行改造,使其笔直和通畅日益迫切。此外,强调快速调遣军队的军事需求也进一步强化了笔直街道的建设。③芒福德:《城市发展史》,宋俊岭、倪文彦译,北京:中国建筑工业出版社,2005年,第386-388页。

总之,从中世纪晚期到文艺复兴时期,意大利的城市街道逐渐形成一种新的形式和美学原则:笔直规整和注重立面装饰。罗马的四条笔直街道、佛罗伦萨的“乌菲齐走廊”和热那亚的“新大街”都体现了这一街道美学原则,它们是城市街道设计和建设史上的里程碑。自文艺复兴时期以降至20世纪早期,强调街道的笔直宽阔和通畅与注重街道立面风格和装饰的协调一致,成为欧洲城市共同遵循的美学原则。④中外建筑学家都不约而同地意识到了欧洲城市的这一美学特征,意大利著名的建筑和城市美学家马可·罗马诺认为,注重街道建筑立面的协调性装饰是西方城市的显著特征之一,他指出,光秃秃的北京胡同和注重立面装饰的西方城市街道之间存在明显的差异。参见Marco Romano,La Città Come Opera d'Arte,Torino:Einaudi,2008,pp.8-18.中国学者赵辰把“立面”(façade)原则理解为西方建筑的基本原则,也是中西建筑分殊的关键点。参见赵辰:《“立面”的误会》,北京:三联书店,2007年,第118-132页。同样,日本建筑学家芦原义信也指出,注重建筑的外部空间是西方建筑的一大特色。参见芦原义信:《街道美学》,尹培桐译,天津:百花文艺出版社,2006年,第32-41页。欧洲建筑在20世纪早期放弃了注重立面装饰的建筑和街道美学原则,转而采纳现代主义的建筑风格。