苏里格气田苏54区块山1段储层地质特征研究

2014-12-01叶超

叶超

(中石油长庆油田分公司第四采气厂,内蒙古 鄂尔多斯017100)

邓攀

(中石油长庆油田分公司工程监督处 ,内蒙古 鄂尔多斯017100)

王超,来超,杨万祥

(中石油长庆油田分公司第四采气厂,内蒙古 鄂尔多斯017100)

苏54区块位于苏里格气田西北部,面积1823km2,构造上属于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡,行政划分隶属内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗。该区块自2011年开始评价建产,截至2013年底共完钻开发井82口,其中直/定向井61口,Ⅰ类井26口,Ⅱ类井18口,Ⅰ+Ⅱ井比例72.1%;水平井21口,钻遇山1段气层井52口,平均气层厚度7.2m,其中43口直/定向井求得无阻流量,平均11.2×104m3/d,山1段是主力产层之一,开发效果良好。

1 储层岩性特征

1.1 岩石类型

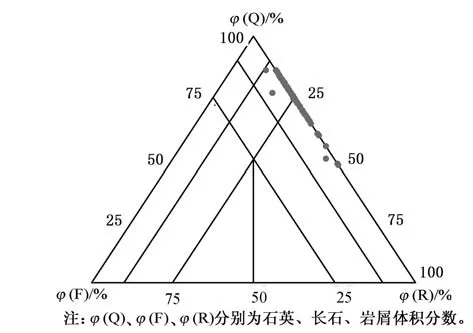

研究区山1段为曲流河-三角洲平原相沉积,取心井资料分析结果得出,岩石类型以岩屑质石英砂岩为主,其次为岩屑砂岩,颜色呈灰色、浅灰色。根据石英(Q)、长石(F)与岩屑(R)含量不同,得出山1段岩石类型三角投点图(见图1)。

图1 山1段岩石类型三角投点图

1.2 碎屑组分

薄片鉴定结果显示山1段储集岩碎屑组分主要为石英、岩屑、长石,石英平均含量为82.21%,岩屑平均含量为17.73%,长石平均含量为0.06%,整体表现为高石英、高岩屑、低长石的特点[1],成分成熟度不高。颗粒以中粒-粗粒为主,所占比例达到76%,颗粒形态以棱角状、次棱角状为主,分选中等~较差,由于距离物源较近,结构成熟度较低。

1.3 填隙物特征

山1段填隙物以杂基和胶结物为主。杂基含量6%~20%,主要为高岭石、伊利石和水云母,其中高岭石的含量0.5%~14.6%,伊利石含量17%~32%,个别井可见有1%~11%的环边绿泥石;胶结物成分主要为方解石和硅质,方解石胶结物含量0.5%~28%,硅质胶结物含量可达14.9%。

2 储层物性特征

2.1 孔隙度

研究区目前总计62口井钻遇山1段储层,测井解释结果气层段与含气层段总计129段,统计结果得知:孔隙度3.8%~14.9%,平均值7.5%,其中孔隙度小于10%占83.9%,孔隙度10%~15%占14.1%,属于超低孔型储层。

2.2 渗透率

测井解释结果显示,山1段储层渗透率主要分布在0.314~0.696mD,最大值3.192mD,平均值0.517mD。渗透率小于0.1mD仅占0.7%,0.1~1mD 占 96.6%,渗透率大于lmD占2.7%,属于低渗储层。

整体上山1段储层属于超低孔-低渗储层,通过分析孔隙度与渗透率大小关系,孔隙度与渗透率两者呈明显正相关性(见图2)。

图2 山1段储层孔隙度-渗透率相关性

3 储集空间特征

3.1 孔隙类型

据铸体薄片资料分析,研究区山1段储层岩石孔隙类型有晶间孔、原生粒间孔、粒内溶孔、粒间溶孔、微裂缝、收缩孔及超大孔[2-3]。其中以高岭石晶间孔和粒内溶孔为主,所占比例分别达到59%和31%,对储层空间贡献较大;粒间溶孔及原生粒间孔为次,所占比例分别为6%、3%,对储层空间贡献较小;仅在局部区域发现少量的微裂隙及岩屑溶孔,所占比例不足1%。

喉道控制孔隙的储集性和渗透性,其形状和大小主要受碎屑颗粒的接触关系和胶结物类型的影响。山1段储层喉道类型有片状或弯片状喉道、孔隙缩小型喉道、管束状喉道,其出现频率依次减少。

通过观察铸体薄片发现,山1段孔隙组合类型主要有溶孔+晶间孔+粒间孔、晶间孔+粒间孔、溶孔+粒间孔、溶孔+晶间孔、溶孔+微孔、晶间孔+微孔等复合类型,整体上属于溶孔-晶间孔型储层,具体表现为孔径小、喉道细、储集空间较小、连通性较差。

3.2 孔隙结构

根据24块岩样压汞曲线资料分析,山1段孔喉半径分布范围在0.16~1.98μm,平均0.79μm,中值半径在0.03~0.42μm,平均值为0.14μm,排驱压力变化范围大,最大值可达4.5MPa,平均1.3MPa,说明储层较为致密,分选系数在0.92~2.73,平均值为1.53,歪度平均值为-2.32。受蚀变作用、压溶作用、重结晶等成岩作用的影响,山1段储层孔隙结构总体上表现出孔喉小、排驱压力高、颗粒分选性差的特点。

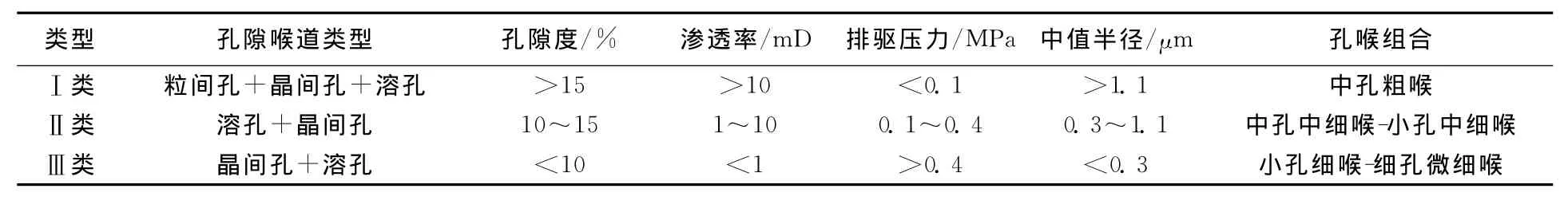

3.3 储层分类评价

针对研究区储层物性特点及储集空间特征,结合前人研究成果,将山1段储层按照储集性能从好到差依次划分为I类储层、II类储层及III类储层[4-5](见表1)。

表1 苏54区块山1段储层分类评价标准

Ⅰ类储层为优质储层,储集性能最好,具体表现为:岩屑颗粒以中-粗粒为主,孔隙结构特征为中孔-中喉道组合,主要为晶间孔-粒间孔,在压汞曲线上表现出略粗歪度,有明显平台段,排驱压力中偏低,孔隙连通性好,喉道中值半径较大,一般大于1.1μm,孔隙度及渗透率大,表现为相对高孔高渗储层。

Ⅱ类储层为中等储层,具体表现为:岩屑颗粒以中粒为主,孔喉类型为晶间孔-溶孔,喉道半径分选较好-中等,最大喉道半径和中值半径普遍较小,孔隙度和渗透率较好。

Ⅲ类储层储集性能差,颗粒以中粒、细粒占主体地位,孔隙结构为溶孔-晶间孔组合,压汞曲线平台变短而陡,表现出细歪度,最大喉道半径及中值半径小,储层孔隙喉道较细,喉道半径分选差,孔隙度与渗透率均为低值,物性差。

根据取心资料、测井解释及毛细管压力曲线综合统计分析,研究区山1段储层类型以Ⅲ类储层为主,所占比例为56.3%,其次为II类储层,I类储层所占比例最小,为19.2%。

4 储层分布特征

研究区距离物源较近,物源充足、水动力条件不稳定,造成储层横向上变化快、纵向上多期叠置、平面上复合连片。根据82口单井相分析,山1段属于河流-三角洲平原沉积体系,水流汇合与分叉频繁,没有稳定的河道形式沉积,砂体厚度发育变化大。测井解释结果显示部分区域可见1~2m厚度的炭质泥岩或煤线。

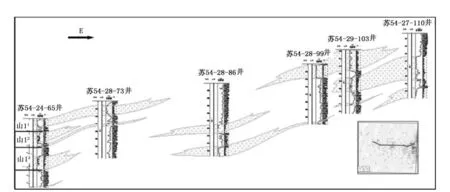

4.1 剖面分布特征

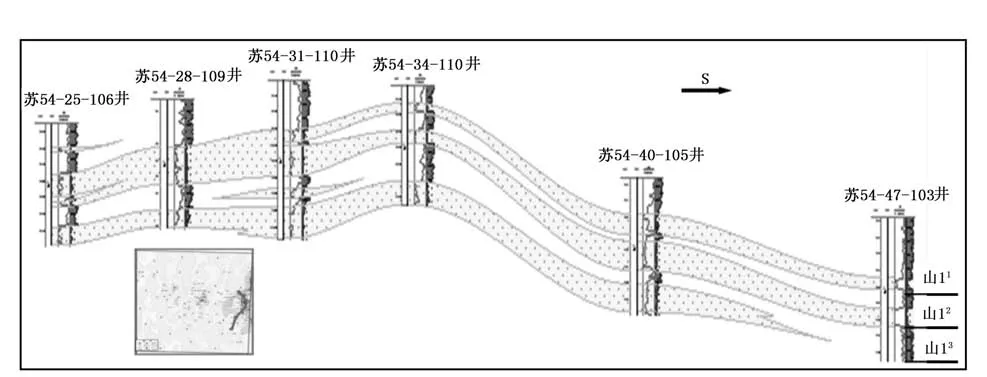

根据测井解释资料及地震响应结果,选取研究区东西向、南北向具有代表性剖面各1条(见图3和图4),从连井剖面可以看出,研究区整体上构造平缓,构造幅度在8~10m/km,构造高差小,总体上呈现出东高西低的变化趋势,南北走向局部构造变化明显;受沉积相及河道走向控制,东西向砂体连续性较差,延伸距离短,南北向砂体连续性好,延伸距离远;纵向上砂体之间隔层发育,厚度分布2~4m,层内泥岩夹层多,厚度在0.8~1.9m之间,井间隔夹层发育程度不均,厚度变化大。

图3 山1段东西向连井剖面图

4.2 平面分布特征

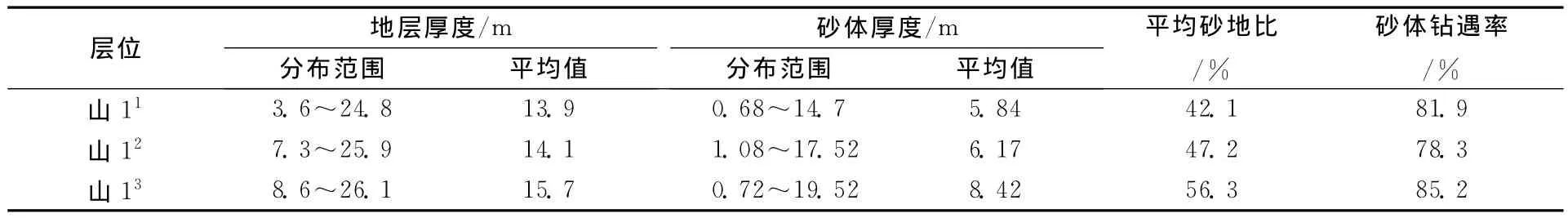

根据82口井测井解释结果,分别绘制山11、山12、山13砂体平面展布图。山13砂体最为发育,平均厚度最大,为8.42m,山12砂体较为发育,山11砂体发育最差,平均砂体厚度为5.84m;山13砂体钻遇率最高,达到85.2%,山12砂体钻遇率最低(见表2);山11、山12、山13砂体河道走向清晰,沿东西方向依次排开,均为南北走向或近南北走向;砂体形态总体上呈带状、条带状分布,局部有透镜状砂体。

图4 山1段南北向连井剖面图

表2 山1段储层参数统计表

5 结论

1)研究区山1段岩石类型为岩屑质石英砂岩和岩屑砂岩,碎屑组分以石英和岩屑为主,含少量长石,成分成熟度和结构成熟度均较低,填隙物主要为高岭石、水云母等杂基和方解石胶结物,储层物性差,表现为超低孔低渗。

2)孔隙类型主要为晶间孔、粒内溶孔、粒间溶孔和原生粒间孔,岩石孔径小、喉道细、储集空间小、连通性差,孔隙组合类型具有多样性,整体上属于溶孔-晶间孔型储层,以中~差型储层为主。

3)储层横向分布变化快,砂体南北向连续性好,纵向上多期叠置,夹层发育,平面上复合连片,其中山13砂体厚度最大,展布范围最广。

[1]吕强,赵俊兴,朱平,等.苏里格气田西部山1段储层特征及影响因素 [J].天然气工业,2009,29(3):13-16.

[2]刘成林,朱筱敏,曾庆猛.苏里格气田储层成岩序列与孔隙演化 [J].天然气工业,2005,25(11):1-4.

[3]南珺祥,解丽琴,刘绥保,等.鄂尔多斯苏里格气田二叠系低孔低渗储层成因 [J].西北大学学报(自然科学版),2005,35(2):207-210.

[4]魏红红,李文厚,邵磊,等.苏里格庙地区二叠系储层特征及影响因素分析 [J].矿物岩石,2002,22(3):42-46.

[5]赵靖舟,吴少波,武富礼.论低渗透储层的分类与评价标准——以鄂尔多斯盆地为例 [J].岩性油气藏,2007,19(3):28-31.