现代汉语代动词“来”新论

2014-12-01池昌海王芸华

池昌海,王芸华

一、引 言

现代汉语中,尤其口语中,“来”经常出现在下面的句子中:

(1)咱们俩来一盘棋吧!①本书所使用语料均来源于北大CCL语料库及相关论著中的用例。

(2)那个老外接着又来了两句不地道的上海话,逗得大伙儿直乐。

(3)我们必须在思想观念、管理方式、领导方法等方面来一个清理。

(4)吃生日蛋糕时,吹一次蜡烛不过瘾,还要再来一次!

(5)再玩儿一圈牌吧!

——不来了,不来了。

最早注意到汉语中“来”的这种用法的是赵元任②赵元任:《汉语口语语法》,北京:商务印书馆,1979年,第290页。。他称具有这种功能的“来”为代动词,并认为“来”的替代用法“已经一般化,可以替代任何动词”。吕叔湘把“来”的这一用法解释为“来”表示“做某个动作(替代意义更具体的动词)”③吕叔湘:《现代汉语八百词(增订本)》,北京:商务印书馆,2006年,第345页。。目前学界基本采用这两位前辈的说法。此外还有不少学者对“来”的这一用法也进行了探讨,如潘文、申敬善、周夏、陈昌来、张寒冰等④潘文、申敬善:《试论“来”的替代条件》,《汉语学习》2002年第6期;周夏:《代动词“来”的多角度研究》,上海:上海师范大学,硕士学位论文,2008年,第20页;陈昌来:《由代动词“来”构成的述宾短语及数量词的功能》,《河南大学学报(社会科学版)》2011年第1期;张寒冰:《“来”的“代动用法”再考察》,《汉语学习》2013年第4期。。张伯江新近的研究认为“‘来’仍然不能说是个完全起着语法作用的代动词”⑤张伯江:《从“来”的代动词用法谈汉语句法语义的修辞属性》,《当代修辞学》2014年第4期。。此观点颇具新意,也揭示了“来”语法替代作用说的局限,对深入认识“来”代动用法很有启发价值。但我们也发现,看似简单的“来”的代动用法颇为复杂,相关的问题仍值得探讨。本文拟在前人研究的基础上,试解决以下一些遗留的疑问:

第一,“来”是一个典型的不及物动词,为什么例1~3中“来”后可以加宾语?

第二,如果都用代动来解释以上例句中“来”的用法,为什么这五例会呈现句法形式的差异:前三例中“来”必须带上宾语,而后两例不带宾语,而且补不出宾语。两者是同一个“来”的不同用法,还是不同的“来”?如果两者不具有同一性,又有何差异?

第三,例1~3都是“来”带宾语的情况,但例1和例2是名词性宾语,例3是谓词性宾语。“来”可以带两种不同性质的宾语,这之间可否做出统一的解释?

二、传统认为的“来”的代动用法中“来+宾语”这一类并非代动

赵元任认为现代汉语中最常用的代动词是“来”①赵元任:《汉语口语语法》,第290页。,不过赵先生在书中没有明确指出代动词的定义。比较明确地指出代动词的性质和功能的是Quirk et al。他们认为代动词是重述或预期邻近表达内容的重要机制,其主要功能是重述,一般替代前面句子中出现过的动词或动宾结构。如英语中“do”被称为“代动词”(proverb)②Randolph,Quirk et al,A Comprehensive Grammar of the English Language,London:Longman,1985,p.135.。我们认同这些观点,并从这些观点出发,认为有必要对传统认为的“来”的代动用法作一个重新审视,并把“来”的用法视为以下不同的两类。

(一)“来”在不带宾语并在具体的语境中替代唯一可以被确定的具体动词时是代动词

传统的观点把引言中例1~5的所有情况都看作是代动的用法。我们认为这一归纳过于笼统和宽泛,而应区分出性质不同的两类。其中例4和例5中“来”不带宾语的情况属于“来”的代动用法。例1~3带宾语的情况不属于“来”的代动用法,应该从“来”的代动用法中剥离出来,区别对待。“来”代动用法的典型特征是后面不带宾语,并在具体的语境中替代唯一可以被确定的具体动词。为了行文方便,我们把这种用法的“来”称为“来1”。

“来1”不带宾语在形式上表现为“来1”后没有宾语,并且也补不上宾语,如:

(6)好好,谈吧,想说什么说什么,怎么解气怎么来。

(7)康明逊便再从头解释一遍,还不如前一遍来得清楚。

但是必须指出有一类比较特殊,如下面两例:

(8)你画得不像,等我来。

(9)你拿那个,这个我自己来。这类例句中的“来”后面可以补出具体的动词,如例8和例9分别可以补充为“来画”“来拿”。但是这一类与上文例3“来一个清理”不同,例3中“来”后的动词前面带有数量结构,已经指称化,是谓词性的宾语。而“来画”“来拿”属于“来+动”连动结构,这种连动结构中的“来”表示“要做某事”,而句中“来”替代的是“来画”“来拿”这类连动结构,仍属于代动词“来1”的用法。

“来1”的替代有两种情况。一种情况是“来1”对应于句中特定的先行词,如:

(10)他的眼睛模糊了,手印按得很不正,他不得不再来一下。(按)

(11)傅斯年说:“我们像辛亥年的办法来一下,再向俄国学个乖。”(学)

这两例中先行词和替代词在句中一起使用,形成对应的“复指关系”,“来1”替代的动词就是先行词。例10中先行词“按”在前,替代词后置,二者为“前指关系”,这种情况占多数;例11中先行词“学”在后,替代词前置,二者为“后指关系”。

另一种情况是没有先行词的情况。“来1”具体所指代的内容需要通过实际语境得出,如:

(12)孙师父,手里不是有手榴弹吗,给何顺脑袋来一下。(敲)

(13)不行的话,再来一次。(做/写/演/唱/抄……)

例12中的“手榴弹”指的是孙师父的“大烟斗”,根据句内的上下文语境可以推断出“来1”替代的是“敲”。例13如果脱离语境,“来1”的具体所指不明确,但是在一个确定的语境当中,“来1”的所指是具体唯一的。

从上面的讨论看来,我们认为“来1”的性质与英语的代动词类似。Quirk et al指出,英语代动词“do”出现的一个直接后果是“减少语法的复杂性”,它的主要功能是重述。“来1”的功能也是重述先行词或者指代语境中特定的行为对象,目的是避免重复和实现简洁高效。“do”和“来1”的出现都是语言使用的“经济性原则”在语法系统中运作的产物。“来1”有时甚至可以替代一连串的动作①“来”可以替代一连串的动作与前文论及到的“‘来’在具体的语境中替代唯一可以被确定的具体动词”并不矛盾,“唯一”指的不是动词的个数,而是指对象。。如:

(14)照顾病人可是个累人的活儿,这几天买菜、做饭、打针、喂药……上上下下全靠你一个人,今天让我来吧,你好歇歇。(“来”替代“买菜、做饭、打针、喂药……”)

(15)昨天一天,洗玉、割圆、开槽、抛光,又给你完整地演示了两遍,我看也该差不多了吧,你下去准备准备,一会儿给我来一遍。(“来”替代“洗玉、割圆、开槽、抛光”)

(二)“来+宾语”中的“来”并非代动

我们把“来+宾语”中的“来”和“来1”区别对待,其中的一个形式依据是这两者有无宾语的对立。除此之外,我们认为从以下两个方面来看,不应该把“来+宾语”中的“来”看成是表示代动的“来1”。以下,我们把“来+宾语”中的“来”称为“来2”。

1.“来2”没有具体确定的可替代对象

传统的观点把“来2”也看成是代动,但是“来2”的所谓“替代”在很多情况下是很模糊的。

第一种情况是“替代不明”。

“替代不明”指对同一个例句中的“来”的替代对象有多种或者不同的理解。如《汉语动词用法词典》把例句“来一壶酒!”中的“来”解释为替代了“喝”或者“要”②孟琮等:《汉语动词用法词典》,北京:商务印书馆,1999年,第233页。。《商务馆学汉语词典》认为,在饭店里服务员问“您再来点儿什么”中的“来”等于“吃”③鲁健骥、吕文华:《商务馆学汉语词典》,北京:商务印书馆,2006年,第422页。,而陈昌来认为理解为“点”(点菜)也未尝不可④陈昌来:《由代动词“来”构成的述宾短语及数量词的功能》,《河南大学学报(社会科学版)》2011年第1期。。而在《现代汉语八百词》中,却并没有把例句“来一碗肉丝面”列在“代替意义具体的动词”的义项下面,而是认为例句中“来”仍具有实在位移义,用于命令和请求⑤吕叔湘:《现代汉语八百词(增订本)》,第345页。。

在潘文、申敬善《试论“来”的替代条件》一文的很多例句中,“来”都被列举了两个不同的“被替代”动词⑥潘文、申敬善:《试论“来”的替代条件》,《汉语学习》2002年第6期。,现列举其文中用例如下:

(16)压根儿就没有来过脾气。(替代“有”或“发”)

(17)等我去打点开水,咱们热热地来壶茶喝。(替代“冲”或“泡”)

(18)你尽管褒贬,可人家总算来了点变化,来了点创新。(替代“起”或“发生”)

(19)拿着酒碗的中年人,已经把酒喝净,眼珠子通红,而且此刻带着些泪:“来,来二两。”(替代“买”或“倒”)

(20)别来障眼法,王大爷,啊。(替代“玩”或“耍”)

第二种情况是看似可“代”,实则不能“代”。

我们发现即使是一些前人认为只有唯一可以被替代的动词的例子,实际上是不能替代的。我们调查的“来+宾语”的语料中有很大一部分是“来了劲儿/精神/兴趣”这一类。潘文、申敬善认为这里面的“来”替代了“有”⑦潘文、申敬善:《试论“来”的替代条件》,《汉语学习》2002年第6期。。但是我们认为,这些例子中的“来”并不能替代“有”,“来了劲儿/精神”和“有了劲儿/精神”是有差别的。试比较:

(21)a“嘿,他来劲了。”马青看着杨重说,“咱们是不是得治治他?”

b?“嘿,他有劲了。”马青看着杨重说,“咱们是不是得治治他?”

(22)a孙振邦这一阵儿,他的腿也有了劲儿,走道也快得多了。

b*孙振邦这一阵儿,他的腿也来了劲儿,走道也快得多了。

(23)a人是要有点精神的,有了精神就有了支柱,有了支柱就不会被困难所吓倒。

b*人是要有点精神的,来了精神就有了支柱,有了支柱就不会被困难所吓倒。

从例21可以看到,“来劲儿”指的是精神上产生的兴奋,往往可以通过神态、表情、言行等方面表现出来,“有劲儿”往往指身体和体力上的。这一点,我们从例22的对比中可以看得更明显。例22的主语是“腿”,所以只能指体力,只能用“有劲儿”。从例23的对比中可以看出“来”只能是一次性的、瞬时的,而“有”还可以是持久的。

上面情况的出现,不得不使我们对“来2”定性为“替代”产生了质疑。第一种情况的“一代两”甚至“一代多”及第二种情况的“看似可代”只能说明被替代的词和“来2”可以有相同的组合,可以出现在相同的语言环境中,但是并不等于说被替代的词和“来2”就有等同关系。之所以出现上面的情况,实际上说明了被替代的词和“来2”是不同的词,“来2”不具有替代的功能。

2.代动无法解释“来2”后带谓词性宾语的情况

我们在调查语料中发现,“来2”后带谓词性宾语是普遍现象。针对这种带谓宾的情况,如果把“来2”看成是代动,就有一个替代“谁”的问题。周夏、陈昌来等认为“来2”带谓词性宾语时,“来2”替代的就是它后面的谓词性宾语①周夏:《代动词“来”的多角度研究》,上海:上海师范大学,硕士学位论文,2008年;陈昌来:《由代动词“来”构成的述宾短语及数量词的功能》,《河南大学学报(社会科学版)》2011年第1期。。我们发现,当“来2”带谓词性宾语时,有相当数量的句子可以通过将“来2”及其宾语的数量成分去掉而将原来的宾语中心直接作谓语。例如:

(24)a咱们就来一个互相揭发,这样准能搞到材料。

b咱们就互相揭发,这样准能搞到材料。

上面例24通过a和b的变换后,句子的基本意义并没有改变。但是a使用了“来”的表达更复杂,删去“来”的b种表达方式更简单。如果说“来”是代动,应该是使表达变得更经济,而不是相反。所以用代动来解释“来+谓宾”是同语言“经济性原则”相违背的,也是行不通的。下面我们将进一步从“来1”“来2”的来源、语义、语法和语用等几个方面说明两者的不同。

三、位移动词“来”的运动模型及“来1”“来2”的分化

(一)位移动词“来”的运动模型

从框架语义学来分析,运动可以视为一个框架(frame),由位移体、源点、路径和终点等组成。根据外部事件致事(致使者)的隐现,Talmy又把运动事件分为自主(self-agentive)、非自主(non-agentive)和他移(agentive)三类。而前两类也可以合称为“自移”(autonomous)②L.Talmy,Lexicalization patterns:Semantic structure in lexical forms,In T.Shopen(ed.).Language Typology and Syntactic Description,Vol III:Grammatical Categories and the Lexicon,Cambridge:Cambridge University Press,1985,p.62.。“来”是一个典型的运动动词,其运动模型也可以分为这三种类型,如:

(25)老师来了。(自主“自移”)

(26)暴风雨来了。/麻烦③此处“麻烦”看起来是没有“动力”的,但是“麻烦”常常不请自来,让人无法控制、无可奈何,所以通过隐喻赋予了“麻烦”以动力。来了。(非自主“自移”)

(27)服务员,(请你)来一碗肉丝面。(“他移”)

自主“自移”的位移体(如例25)是[+动力][+自控]的,而非自主“自移”的位移体(如例26)是[+动力][-自控]的,无生的位移体通过“动力”变得可以“自移”。“自移”模型的句子结构是“位移体+来”。“他移”的位移体(如例27中的“一碗肉丝面”)是[-动力][-自控](或者丧失了动力)的,只是位移运动的经历者,即客体(theme)。“他移”和非自主“自移”还有一个区别是,“如果是他移事件,‘方式’可以隐去,但是致事和运动一定要有语音形式……,然而,如果是非自主事件的话,致事决不能有语音形式”①史文磊:《汉语运动事件词化类型的历时考察》,北京:商务印书馆,2014年,第16页。。如例27可以理解为通过致事“服务员”的位移,达到了位移客体“一碗肉丝面”位移的目的。在“他移”运动中,由于增加了一个致事。新增的致事因为比[-动力][-自控]的位移客体具有更强的意志性因而占据了主语的位置,而使位移体跑到动词之后。所以句子的结构也变为“(致事)②在实际语境中,当“致事”是不言而喻或者上文已经出现过的时候,“致事”也可以省略,故加上了括号。+来+位移体”③他移事件是复合事件,在“(致事)+来+位移体”结构中,外部事件和内部事件有交叉,即由于致事的位移(外部事件)导致位移客体的位移(内部事件),两个事件合用了位移动词“来”。。

(二)“来1”和“来2”分别来源于“来”的两种不同的运动模型

我们认为自主“自移”和“他移”是“来”的两种最典型的运动模型。非自主“自移”由于位移体的[+动力][-自控]特征,使得这种运动的性质介于前两者之间。一个旁证是非自主“自移”运动的句子结构可以是“位移体+来”式,也可以是“他移”运动的句子结构“(致事)+来+位移体”。如上文例26还可以说成“来暴风雨了”和“来麻烦了”。

“来1”是自主“自移”模型的“来”的虚化。张伯江引赵元任的说法:“‘你画的不像,等我来!’是有歧义的:如果‘来’是趋向动词,则‘来’是‘来画’的省略式;如果‘来’是代动词,则没有省略。”④张伯江:《从“来”的代动词用法谈汉语句法语义的修辞属性》,《当代修辞学》2014年第4期。张也承认有这种差异并且认为这种差异是对立的。我们则认为这两种解释不是对立,而是有联系的。表示趋向的“来”总是“参与做某事”的第一步,在某件事尚未完成或成功的时候,有可能用已经完成的第一步即表示趋向的“来”这一行为来借代整个事件,即用“来”借用为“做某个具体的动作”。这种借用实际上是用局部代整体的转喻。这个转喻实现后,表示位移的“来”的位移及方向义淡化而强动作义得到了凸显。

而“来2”是“他移”模型中的位移动词“来”,只不过泛化使用了。如上例27是一个典型的“他移”运动模型。“他移”模型强调的是由于致事造成了位移客体的位移变化,而“位移变化”是变化中最典型和显见的。当需要凸显由于致事造成了某种变化时,就很容易借用“(致事)+来+位移体”这一结构。如下面几个例子:

(28)他又取出笛子,来了一曲喜气一点的《喜洋洋》。

(29)如果今后要想在此基础上再来一个腾飞,出路只能是向集约型经济转变。

(30)女儿要给女婿和女婿全家来个竹篮打水一场空,说孩子怀在她肚子里,看法院判给谁。

上面三例中“来”后面表达的是某种新的变化,通过“来”的表达,这种变化就有如“横空出世”,奇妙非凡,给人一种意想不到的修辞效果。实际上,我们认为,为丰富语用表达,“(致事)+来+位移体”这种“他移”模型,已经成为一种修辞构式。客观物理世界的位移通过隐喻投射为了一种从无到有、从未实现到实现的心理位移。

四、“来1”“来2”的语义特征及相应的语法制约

“来1”的虚化来源于对“来”方向义的淡化而对“强动作”义的凸显。它的语义可以概括为[-方向][+强动作]。“来1”方向义的取消使其在虚化的道路上迈出了极为关键的一步。这使得“来1”在句中有了可以扩大替代范围的可能。“来1”在句中可以替代“说、唱、买、写、擦、洗”等具体动词,这些动词已经涵盖了动词的主体和活跃部分,且“来1”在形式上可以和上下文中的“先行词”形成照应。据此,我们认为“来1”基本上具备了专职的指代功能,可以认为是代动词。不过由于“来1”仍保留了位移动词“来”的[+强动作]义,“来1”不能替代“是、属于、容纳、包括、有、拥有”“同意、相信、记得、承认、关心、忘记、知道、信任、想象、认为”“喜欢、讨厌、期待、憎恨、崇拜、希望、在乎、感到、原谅”等这些表示归属、认知和情感之类的静态动词,同时,在句中也要求[+有生]的施事作主语。而出于替代的经济性,“来1”替代的是上下文或者语境中相对应的动词或者动宾短语,所以“来1”后面不再带宾语。

“来2”的语义还没有完全虚化,仍然保留了“来”的位移义和非方式性①“来”是一个编码路径的位移动词,而不像“走、跑、爬、飞”等是编码方式的位移动词。。“来2”在句中仍然构成完整的“他移”运动图式,结构为“(致事)+来2+位移体”。只不过“来2”投射为心理空间的位移,位移义也相应地投射为概念空间的从无到有,从未实现到实现的过程和变化。因此“位移客体”可以突破名物的限制,还可以表现为某种产出物、某种具体的动作行为或变化的结果。如:

(31)于是想给有关管理部门进一言:能不能对书价也来个检查?

(32)住在小跨院里,也能来个满院生辉。

“来2”保留了“来”的[-方式性]特点。我们可以用“来2”和具体的动词做一个比较:

(33)a他来了几句山西话。b?他来了什么?

(34)a他说了几句山西话。b他说了什么?

如果我们针对上面的句子进行提问,(33)b的意思让人费解,而(34)b的意思很清楚。这是因为“来2”由于本身不表明具体的动作特征和方式,意义相当宽泛,当失去了“几句山西话”这一语境时,“来2”的具体意义没法得到解读。而“说”是一个表义非常具体的动词,《现代汉语词典》②中国社会科学院语言研究所词典编纂室编:《现代汉语词典(第六版)》,北京:商务印书馆,2012年,第1225页。的解释是“用话来表达意思”,“说”的具体特征框定了宾语大致的范围,所以尽管失去了宾语的语境,仍然可以知道表达的意思是“说了什么话”“说了什么内容”。

其次,“来2”句式中作主语的是致事,可以是直接的也可以是间接的。如:

(35)a服务员,来一碗肉丝面。

b您要不要来碗肉丝面?

(36)a今天我们来了一个大清扫。

b今天我们学校来了一个大清扫。

例35a、36a中主语是能直接引起变化的致事如“服务员”“我们”,例35b、36b中主语是能间接引起变化的具有支付能力的“顾客(您)”或具有行政能力的“学校”。但是它们都是变化的“致因”,构成直接或者间接的“致事”。由于致事在具体的语境中有时候是不言而喻的,或者可以由眼神和身势语替补的,所以“致事”也可以省略,如在饭馆儿可以直接对服务员说“来一碗肉丝面”。但是作宾语的“位移体”是位移运动事件的中心成分,在句中不能省略。

五、“来1”“来2”的语用对比

“来1”“来2”相同的是多用于口语。然而“来2”还常常有表达轻松、随意的作用。这是因为“来2”保留有“来”[-方式性]的语义。所以在使用“来2”时,常常略去了对行为方式的要求。例如我们在日常生活中请求对方表演一个节目时使用频率最高的一个表达是例37,而一般很少使用例38的表达。

(37)来一个!

(38)唱/跳/演(表演)一个!因为“来2”不表明具体的动作特征和方式,说(37)时,说话人对节目的类型没有限制,同时也隐去了“表演”节目可能要注意的水平、技巧等问题,从而减缓“行为者”的压力,更好地实现了邀约的目的。

在“来2”带数量宾语或带有数量结构的宾语时,有时中间可插入虚指的“他(它)”,用来表示语气上的轻松和随意。例如:

(39)好不好咱们来它两桌牌?(老舍《骆驼祥子》)

(40)有一献,我来它五十块,有五献,我就弄二百五十块。(老舍《骆驼祥子》)

相反,“来1”由于意义的虚化,[-方式性]已经磨损,所以不具有上述和“来2”相同的表达轻松、随意的语用意义③张伯江:《从“来”的代动词用法谈汉语句法语义的修辞属性》,《当代修辞学》2014年第4期。。

六、结 语

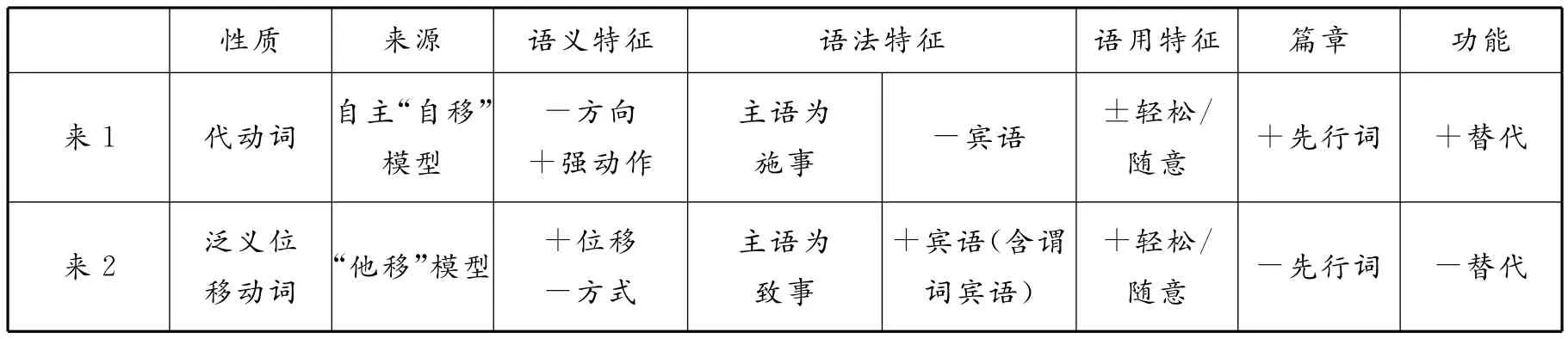

本文认为传统所认为的代动词“来”应该区分为“来1”和“来2”。“来1”和“来2”由于分别来源于位移动词“来”的两种不同的运动模型,各自由于不用的语法和语用制约在虚化的道路上出现了速度的悬殊。“来1”是已经虚化了的代动词,而“来2”是语义有了泛化倾向的普通动词,其泛化源于位移动词“来”“他移”运动模型的修辞构式化。“来2”的这些特点与张伯江“‘来’仍然不能说是个完全起着语法作用的代动词……,它的代动用法带着显著的修辞色彩”①张伯江:《从“来”的代动词用法谈汉语句法语义的修辞属性》,《当代修辞学》2014年第4期。的论断是有交集的。所不同的是,张文虽然也区分“来1”和“来2”的两种分布,但是他把这两者作为同一个对象来处理,并认为具有“代动用法”的“来”与表示位移义的“来”在语源上没有关系。我们则认为“来1”和“来2”分别来源于位移动词“来”的两种不同运动模型,由于这两者在虚化速度、语义、语法和语用上已有不同,两者应该区别对待。“来1”“来2”的具体特点如表1所示。

表1 “来1”“来2”对照表