我国轮椅服务存在的问题及对策

2014-11-27李高峰魏晨婧赖卿徐凌娇

李高峰,魏晨婧,赖卿,徐凌娇

根据《世界残疾报告》数据,全球超过10亿人(约占世界人口15%)患有某种形式的残疾[1],并且由于人口老龄化和慢性疾病的增多,残疾率正在不断上升。据统计,在残疾人中有约10%的人需要一辆轮椅,因此全球有近1亿人需要轮椅,但是其中仅有5%~15%的人能够获得轮椅[2]。在欧美发达国家,逐步完善的轮椅供应服务体系,基本满足了大多数的轮椅需求者,轮椅成为移动障碍者最常用的辅助移动器具[3],提高了使用者有尊严地移动的能力。

在我国,虽然开展轮椅供应有很长的历史,但同大多数经济欠发达、资源有限的发展中国家一样,由于不健全的政策和标准、消极的态度、服务提供的缺乏、资金匮乏、无障碍设施缺乏等障碍导致大量的轮椅需求者始终无法获得一辆轮椅或获得的轮椅不合适[1]。轮椅仅仅被看作是代步的工具,更多的是轮椅买卖行为,缺少轮椅的临床应用服务研究。轮椅在促进老年人、残疾人生活质量提高和社会参与度增加中的作用还没得到足够的重视,如何有效地发挥轮椅在老年人和残疾人行使权利、实现包容与平等参与中的作用已成为国内外辅助器具(以下简称“辅具”)服务行业人员面临的重要课题。

本文基于文献资料的研究、轮椅适配课程的讲授、与轮椅用户及行业人员的沟通交流,探索适合我国轮椅服务的模式,旨在引起相关专业人员的关注,共同参与到轮椅服务的实践和研究中来,以增强轮椅用户的自主能力和促进社会融合。

1 轮椅对残疾人和老年人的重要性

轮椅是为行走或移动困难者提供轮式移动和坐姿支撑的一种辅具。世界卫生组织提倡为用户提供适用的轮椅(appropriate wheelchair),即能够满足如下条件的轮椅:①符合用户需求和环境条件;②提供合理的安装和体位支撑功能;③安全、耐用;④(在广大农村)购买方便、价格合理、维修简单、可持续性使用[4]。

除了提供移动能力以外,轮椅能够促进用户的身体健康和提高生活质量。在用户获得足够的训练之后,一辆适用的轮椅能够减少和缓解一些常见的问题,如压疮、畸形或挛缩的进展以及其他的继发问题等[5]。适配正确坐垫的轮椅可以预防脊髓损伤及类似患者的过早死亡。从某种意义上讲,轮椅就是这些患者的重要装置。一辆实用、舒适、高效的轮椅可以大大提高残疾人的活动能力,而自主移动能力和身体功能的增强则可以减少他们对他人的依赖。此外,通过轮椅提供适当的体位支撑,可以改善用户的呼吸和消化系统,加强大脑、躯干、上肢的控制和总体的稳定性,改进信息传递能力,扩大视野,促进用户身体健康。保持健康是衡量生活质量的一个重要因素,所有这些因素结合起来,就可以增加用户接受教育、参加工作以及参与家庭和社区生活的机会。

轮椅也具有经济性[4]。获得一辆适用的轮椅,残疾人能够得到接受教育和参加工作的机会,就能自谋生计,并可以为家庭收入和国家税收做出自己的贡献。反之,没有轮椅的残疾人就会被孤立,常常会成为家庭和国家的负担。通过合适的轮椅服务,可以降低用户在压疮、畸形矫正、泌尿系统感染等方面的费用,从而减少政府在卫生保健方面费用的支出。

2 我国开展轮椅服务的不足

轮椅服务即由专业服务人员帮助用户选择、安装轮椅,提供培训和保养,并确保后续的维修服务。我国在开展轮椅服务时,存在的问题突出表现在人们对轮椅服务的认识不足、资金保障不足、合适产品的匮乏、服务专业化不足等方面,以及轮椅服务还未与康复服务成为一个有机的整体。

2.1 认识不足

与轮椅供应密切相关的政府部门、生产厂家、经销商、用户及其家属,甚至一些辅具服务机构的服务人员大都觉着轮椅服务就是简单的买卖或租赁,拿来即用,仅仅考虑满足用户的移动需求而没有考虑到其体位支撑,也不评估乘坐轮椅所带来的风险和伤害。轮椅服务不仅仅是提供轮椅产品,更重要的是保障用户可以四处活动,保持更好的健康状态和生活质量,充分参与到社会生活中去。轮椅不仅仅是残疾人的一种辅具,还是他们行使权利、实现包容、平等参与的一种手段[4]。

2.2 资金保障不足

在我国,轮椅尚未纳入医疗统筹范围,缺乏稳定的支付保障制度。只有残疾军人、享受社会褒扬的伤残人员和工伤职工可享受政策规定范围内的、基础的轮椅免费配备,大部分用户配置轮椅的费用需要由个人承担,极个别的可以通过政府补贴、专项救助和社会募捐等“补丁式”的方式得到适当补助。资金保障的不足,导致巨大的潜在辅具需求无法转化为实际购买力,消费的萎缩又导致行业发展缓慢[6]。

2.3 合适产品匮乏

现有轮椅以手动轮椅为主,由于我国经济、技术水平及社会观念等原因,轮椅产品只局限在标准规格的单一生产模式,品种稀少,功能单一,大多只是满足用户简单的日常移动需求。那些运动级别高的用户以及有特殊体位需求的用户,很难找到适合的轮椅,包括尺寸、结构的不合适。对于个性化定制轮椅产品,更是轮椅用户极其渴望而又不可及。

2.4 轮椅服务专业化不足

轮椅服务专业人员数量不足,各类康复辅具从业人员仅有1万多人,并且大都是半路出家转行而来,人员结构不合理,学历水平总体偏低,专业化程度较低。轮椅用户在轮椅出现故障后找不到合适的维修机构和维修人员的案例比比皆是,这突出说明轮椅专业化服务的不足。

2.5 用户参与度低

在我国,轮椅用户主要依靠政府或慈善机构的发放和捐赠来获得轮椅,或家人、亲戚代为购买,用户很少有机会自己去选择最适用的轮椅。据调查统计,90%的轮椅用户都不是自己购买轮椅,而往往是那些不使用轮椅的家人、朋友去购买,在这些轮椅购买者中95%的人根本不了解轮椅,只能听从店员的介绍和建议[7]。因此,在用户使用轮椅的时候,没有办法与自身的身体需求、生活环境、工作环境等方面相匹配。

这些因素和问题相互交错、相互制约,结果是大量轮椅需求者始终没有获得一辆轮椅,而那些经常能得到产品的用户则因没有进行相应的评估、适配和后续的保养服务,存在很大的弃用现象,这样增加了不必要的费用开支,甚至损伤,给国家的长远发展和用户自身带来更多的问题[8]。

在短时间内,这些问题并不能得到有效的解决,那么有必要采取长期和短期规划双线并行推进的策略,通过切实可行的方法来开展和促进我国轮椅服务事业的发展,尤其需要借鉴发达国家或者其他已经大力开展轮椅服务的发展中国家的模式和经验。国外的辅助技术领域的专家一直呼吁并建立一种轮椅评估的实践标准框架[9],用以鉴别和指导轮椅服务过程中的关键环节,这也将大大推动我国轮椅服务工作的开展。

3 我国开展轮椅服务的策略

3.1 着眼未来,落实有关约定,构建国家轮椅政策和服务体系——治本之策

签署《残疾人机会均等标准规则》和《残疾人权利公约》的国家有责任采取有效的措施,确保残疾人最大可能地拥有自主移动能力,各个签约国最主要的职责是按照合理的价格提供轮椅[4]。确保国内轮椅服务的实用有效,并不是要由政府直接提供服务,而是由政府通过与国内外的非政府组织、产品供应商、用户群体密切配合,来制定国家的轮椅政策和供应体系,推动轮椅行业、产业和教育培训健康发展。此外,在政策制定的过程中,需要确保轮椅服务与国家的卫生和康复政策一致、紧密关联。这项治本之策需要统筹民政、卫生、人社、教育、老龄委、税务、工商、残联等政府或组织的集体力量,进一步争取和落实减免税、康复辅具医疗保障、人才教育和培训等优惠政策[6],进行跨部门合作、协助,共同推动国内的轮椅服务事业,确保轮椅用户的生活、教育、就业的权利。

各级残联部门已建成省、市、县三级辅具资源中心或服务中心等辅具服务机构近3000家,并按照《残联系统康复机构建设规范》(残联厅发〔2011〕12号)的文件要求,在“十二五”期间实现省级残联建成1所三级残疾人辅具服务机构,市级残联至少建成1所二级残疾人辅具服务机构,县级残联至少建成1所一级残疾人辅具服务机构,并在全国培育5~6个功能完善、业务能力强、具有专业特色和辐射作用的国家辅具区域中心[10]。各级民政部部门正有计划、有步骤地在民政系统范围内,依托假肢矫形机构、养老机构、福利机构、医疗康复机构、社区服务机构等民政公共服务设施,新建、改建、扩建一批康复辅具服务机构,或加设专门的辅具服务室,逐步形成国家、省、市、县、乡镇(街道)五级康复辅具服务网络,最终形成覆盖城乡的全国康复辅具服务体系[6]。

但是,根据2011年全国残疾人状况及小康进程监测报告,截止2012年初,残疾人接受过辅具配置服务的比例城镇为12.3%,农村为7.3%[12],如果摊派到轮椅配置服务,其接受过服务的比例会更低,并且这种轮椅配置大多是免费发放。因此,民政、残联构建的服务体系还需要进一步完善,各服务机构要切实担负起技术服务任务,应该借鉴国外比较成熟的轮椅服务流程和步骤,为用户提供适合的轮椅及其配套的服务。

3.2 立足现在,依托已有资源,开展轮椅服务工作——治标之策

政策的制定和出台需要时间,期待的同时不应该只是等待。提供轮椅服务,离不开关键的机构、人员、技术、产品等因素。目前我国生产、供应的轮椅产品已形成规模,但仅是产品的提供,缺乏与之配套的服务;而其他三项因素虽极为匮乏,但可对现有民政、卫生和残联系统的资源进行整合加以利用。

目前,全国有遍布各省市的800多家假肢矫形器装配机构,具备假肢矫形器执业制作师资格的人员1000余名,通过拓展这些机构的业务内容和服务功能,对现有制作师进行专门的轮椅培训,则完全可以开展轮椅服务的临床评估和选择,以及轮椅的试样装配、维修保养和使用指导等技术服务。

自20世纪80年代康复医学理念引入我国以来,我国陆续建立了国家级、省级、地市级、县级康复中心以及大量的社区康复机构,同时,全国二级以上综合性医院还成立了康复医学科,基本上形成了覆盖全国的康复机构网络[12]。在这些机构中,把轮椅服务与现有的康复服务整合在一起,机构中的物理治疗师、作业治疗师、社区康复工作者等,经过特殊培训也能够承担轮椅服务的临床应用或技术任务。

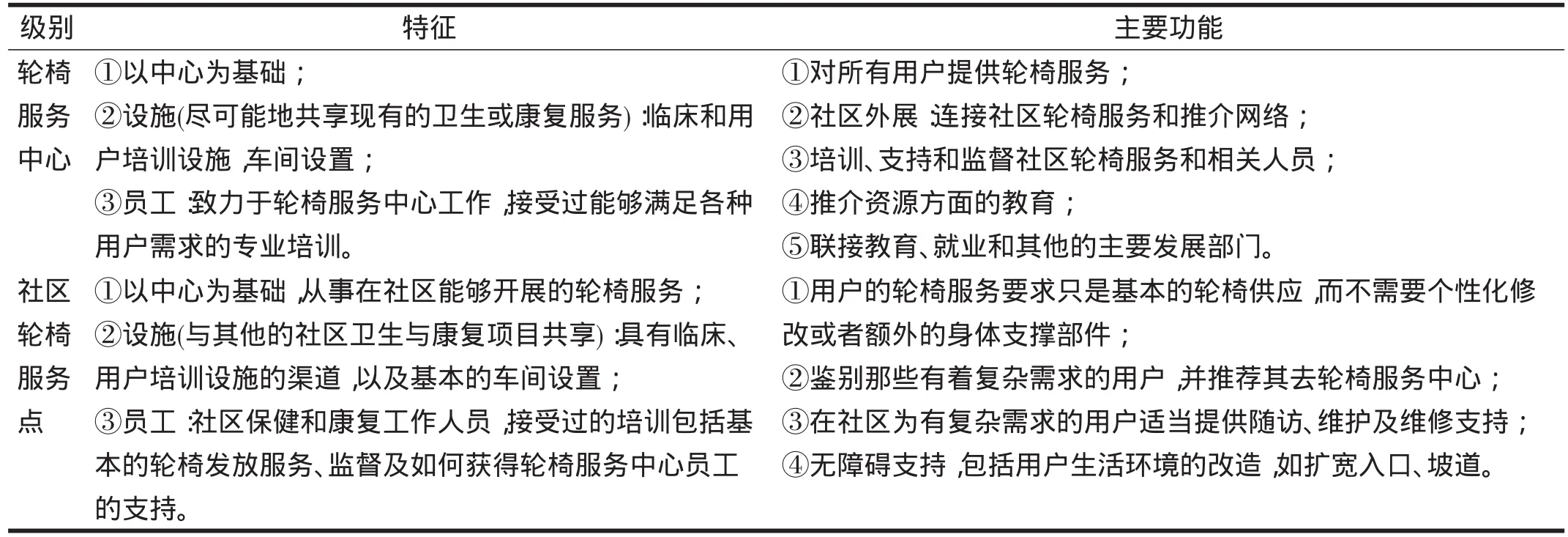

我国可采取分级服务的模式,在不同的机构满足不同的轮椅用户需求。在社区层面提供基本的轮椅服务,如成品轮椅的选用、维修和保养,无需对现有轮椅进行改进,也不需要特别的体位支撑或压疮防护;在现有省、市康复机构内建立轮椅服务中心,满足有复杂需求的用户,如具有体位畸形需要特殊支撑的脑瘫儿童。可参考借鉴世界卫生组织关于两级轮椅服务的模式[4]。见表1。

表1 世界卫生组织两级轮椅服务模式

3.3 加强轮椅服务过程中的评估环节

轮椅服务的主要作用是帮助用户选择最适用的轮椅,确保调节或改良后的轮椅能与个人需求相匹配,并对用户进行培训,提供随访和维修服务。开展轮椅服务需要周密的资源规划和管理,北美康复工程及辅助技术研究会、匹兹堡大学以及世界卫生组织都有关于轮椅服务的研究与实践[4,9,13],均指出适配一辆合适的轮椅,通常可将其服务过程分为以下7个步骤:推介;评估;轮椅选择(处方);资金准备与订货;产品准备;适配、训练和交付;随访、保养和维修。这些服务流程可作为轮椅服务的规范或标准,结合我国实际情况加以利用。基于课堂教学和学生第二课堂轮椅服务的实践,我们逐渐认识到我国开展轮椅服务评估环节的缺失,但该环节又是轮椅处方、适配训练等其他步骤的基础,直接影响着为用户适配而不是发放的轮椅是否合适。

对每一个用户都需要进行个性化的评估,重点考虑他的生活方式、职业、家庭环境和身体状况。用户的评估包括多项内容,依据《国际功能、残疾和健康分类》(ICF)可分为以下三大类:身体的结构和功能、活动和参与以及环境和现有的技术。每一个大类下面通常会有很多小的条目。评估环节首要的是弄清楚用户推介的缘由和期望值,即至少了解用户在移动、体位支撑、健康、安全、以及在当前环境中功能发挥等方面存在的主要困难/问题,也要了解用户之前对运动损伤所进行的治疗方法和效果。

对于用户身体和损伤的评估,包括解剖对线、姿势控制、皮肤完整性、神经肌肉系统、视力、认知、言语语言,以及心血管、呼吸、消化和泌尿系统。通常,评估神经肌肉系统的肌力、粗大/精细运动控制和协调性、肌张力和痉挛、坐站平衡;评估全身诸如骨盆、髋、膝、踝、脊柱的活动范围和柔韧性;评估当前和过去的皮肤完整性问题,如持续发红、压疮、瘢痕组织等;评估用户当前的移动技能,如在目前环境下独立、安全、高效地推进手动轮椅和/或操控电动轮椅的能力。

评估用户目前具备的和渴望达到的基本日常生活活动能力(BADL)和参与水平,如吃喝、修饰、着装、洗浴、二便、转移、减压训练等;评估用户目前具备的和渴望达到的复杂日常生活活动能力(IADL)和参与水平,如紧急响应、电话应用、看护动物、居家清洁、膳食准备等。

收集用户的家庭、学校、工作和其他社区环境信息,评估用户在日常活动区域进出的能力、在目前/期望环境下的操控能力、能够到达或接近所有日常生活所必须接触物品和界面的能力、能够转移至轮椅或从轮椅转移出的能力及使用私家或公共运输的能力。同时,评估用户对于残疾和辅助技术的认知与态度,以避免不必要的弃用。

利用评估的结果信息,与用户、家庭成员或护理人员一起开具一张满足用户需求、目标和活动的轮椅处方单。充分利用所有相关的保险、政策和条例,确定获得轮椅及其所有附件的资金来源,包括保险、政府补贴、慈善和非营利机构、社区服务组织、自行支付等,完成产品订货。在产品设备到货后,应按照轮椅处方单,把车架、坐姿摆位部件、相关附件等正确地组装到一起,并对轮椅及其坐姿摆位部件的机械或电子部件进行调整以符合用户的功能,且舒适、安全可靠。之后,要教会用户正确安全高效地使用轮椅,待完成轮椅最后的终检,提供必要文件(如质保、操作手册、联络信息)后,将轮椅转交给用户。在用户的需求和目标发生变化时,为确保轮椅能够继续与用户的环境、身体状况和生活方式的要求相匹配,则需要进行必要的调整和进一步的训练,这需要加强随访、保养和维修服务工作。

4 结束语

个人移动能力是参与社会生活诸多方面的基本需求,而轮椅则是对大多数人保障移动能力的最好的工具。如果没有轮椅,那些具有移动障碍的残疾人、老年人也许只能被限制在自己的家里,无法自主移动去参加学习、工作、文化生活和卫生健康等活动,也无法分享社会发展的成果。轮椅是增强用户自主能力和社会融合的催化剂,要真正地发挥作用还需要配套相应的轮椅服务。虽然看上去有轮椅似乎比没有轮椅要好,但是一辆不适用的轮椅会造成二次损伤或危及健康。因此,需要采取系统规范的服务流程,进行个性化的轮椅评估、选择、适配等服务非常必要。我国“十二五”规划中明确提出加强“辅助器具保障体系”和“辅助器具服务体系”这两个体系建设。作为最重要的移动辅具,轮椅的服务也必将引起用户、政府、制造商、康复师等相关人员的关注,会有更多的人参与到轮椅服务的实践和研究中来,最终促进轮椅服务的完善和规范,推动轮椅服务的行业、产业和人才培养良性发展,形成具有中国特色的轮椅服务模式。

[1]World Health Organization,World Bank.World Report on Disability[R].Geneva:WHO,2011.

[2]World Health Organization.Wheelchair Service Training Package[EB/OL].[2013-04-05]http://www.who.int/disabilities/technology/wheelchairpackage/en/.

[3]Kirby RL,Swuste J,Dupuis DJ,et al.The Wheelchair Skills Test:a pilot study of a new outcome measure[J].Arch Phys Med Rehabil,2002,83(1):10-18.

[4]World Health Organization.Guidelines on the Provision of Manual Wheelchairs in Less-resourced Settings[R].Geneva:WHO,2008.

[5]Howitt J.Patronage or partnership?Lessons learned from wheelchair provision in Nicaragua[D].Washington D.C.:Georgetown University,2005.

[6]窦玉沛.在全国康复辅具工作会议上的讲话[EB/OL].(2013-05-21)[2013-05-15]http://fss.mca.gov.cn/article/ldjh/201305/20130500460706.shtml.

[7]中国脊髓损伤论坛.2012福祉展活动之——轮椅高峰论坛视频[EB/OL].(2012-11-28)[2013-03-06]http://www.imsci.cn/thread-164257-1-1.html.

[8]Batavia M,Batavia AI,Friedman R.Changing chairs:Anticipating problems in prescribing wheelchairs[J].Disabil Rehabil,2001,23(12):539-548.

[9]Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society for North America(RESNA).Wheelchair Service Provision Guide-RESNA.[EB/OL].(2011-06-01)[2013-04-05]www.resna.org/dotAsset/22485.pdf.

[10]中国残疾人联合会.关于印发《残疾人辅助器具服务“十二五”实施方案》实施办法的通知[EB/OL].(2012-02-17)[2013-03-05] http://www.cdpf.org.cn/index/2012-02/17/content_30379662.htm.

[11]中国残疾人联合会.关于印发《2011年全国残疾人状况及小康进程监测报告》的通知[残联厅(2012)112号][EB/OL].(2012-09-27)[2013-04-05]http://www.cdpf.org.cn/lilun/content/2012-09/27/content_30415781.htm.

[12]李建军.我国康复机构的现状及未来展望[C].北京:第7届北京国际康复论坛论文集,2012.

[13]University of Pittsburgh.Fundamentals of Wheelchair Seating&Mobility[EB/OL].(2012-10-01)[2013-03-01]http://www.rstce.pitt.edu/RSTCE_Conferences/RSTCE_Conferences.html.