留守初中生的学习自我效能感和自我接纳探讨

2014-11-25陶秀秀

陶秀秀

〔摘要〕本研究采用《农村初中生学习自我效能感量表》和《自我接纳量表》对安徽省亳州市的411名初中生进行了调查。结果发现:(1)学习自我效能感方面:①男生显著高于女生;②非独生初中生显著高于独生初中生;③优秀生高于中等生和后进生,中等生高于后进生,差异均极其显著;④学习成绩和留守的交互作用显著。(2)自我接纳方面:①非独生显著高于独生;②优秀生显著高于后进生;③非常喜欢上学的学生显著高于持其他态度的学生;④上学态度和留守的交互作用显著。

〔关键词〕留守初中生;学习自我效能感;自我接纳

〔中图分类号〕G44 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1671-2684(2014)20-0007-04

一、引言

笔者2010年下半年在安徽省亳州市的一所农村初中实习时发现,所在班级41名学生中,有留守儿童36人,约占全班人数的88%,可见留守儿童现象在一些地区非常普遍。

留守儿童的概念由一张于1994年首次提出,他认为父母在国外工作、学习而被留在国内的孩子即为留守儿童[1]。2007年郝振和崔丽娟《留守儿童界定标准探讨》一文对留守儿童做出了更为精确的界定:父母双方或者单方外出时间达到半年及以上的18周岁以下的儿童[2]。2010年李晓敏等发现留守经历对成年后的心理健康会产生重要影响[3]。据此,本研究把把留守儿童界定为父母双方或单方外出时间累计(从儿童出生之日累计到调查研究之日)达到半年以上的18周岁以下的儿童。

2004年国内有关留守儿童的研究和报道可检测到30篇,2005年多达85篇[4]。今天,“留守儿童”的问题已经让世界瞩目,为此联合国还出台了“留守儿童社会干预项目”[5]。然而,研究结果却很不乐观,正面的、积极的结果非常少。

徐为民等认为留守儿童行为问题的发生率显著高于非留守儿童[6];刘霞等研究者也认为初中留守儿童的违法违纪行为高于非留守儿童[7];王东宇和林宏在福建发现有30.3%的中学留守儿童存在各种明显的心理健康问题[8];黄爱玲也发现留守儿童比非留守儿童具有更多的打架、违纪等不良行为,少数留守儿童甚至受社会不良团伙的影响,出现偷盗、勒索等犯罪现象[9];姚云的研究发现农村留守儿童存在人格发展不健全、学习成绩不良、道德发展出现危机等问题[10];上海华东师范大学专门研究留守、流动、流浪儿童问题的崔丽娟博士发现留守儿童在自尊、心理控制、情绪控制、心理支援、生活信心、社会适应等心理发展上都明显落后于非留守儿童;王丽双在2009年发现留守儿童的心理健康问题主要集中在个性发展、情绪发展、人际交往等方面;吴文春等发现留守儿童的孤独感显著高于非留守儿童;留守儿童较之非留守儿童更内向,情绪也更为淡漠、消沉;谭力等在2009年的研究发现留守儿童的人际信任度低于非留守儿童。范方等人概括了留守儿童的性格特征:乐群性低,比较冷谈、孤独;情绪不稳定,易心烦易乱,自控能力不强;自卑拘谨,冷漠寡言;比较圆滑世故,少年老成;抑郁压抑,忧虑不安;冲动任性,自制力差;紧张焦虑,心神不定。

也有一些研究提出了不同的观点,2007年随洁英的研究结果指出,在竞争定向下留守儿童与非留守儿童的学习成绩几乎不存在差异;2008年段成荣和杨舸发现农村留守儿童的受教育状况好于非留守儿童;2009年罗静、王薇和高文斌认为留守儿童并不一定是问题儿童,留守儿童之间存在个体差异,他们自身具有发展与成长的心理资源。

笔者在实习时发现,农村生源流失情况非常严重。生源流失方向主要有二,一是成绩好或家境好的,父母多会把他们送到县城里读书,享受更好的教育资源;另一类是成绩不好的,或者家里经济条件很不好的,他们可能中学不毕业就外出打工。笔者在实习过程中了解到,农村初中学习氛围普遍较差,不时会有同学转到县城中学去读书,或者去打工,留在学校的学生多数也无心学习。

据笔者了解,留守初中生并不是不想好好学习,很多学生跟我反映,他们是因为小学时的基础薄弱,现在跟不上老师的上课节奏。这些学生是很天真、很快乐的,虽然成绩不太好,喜欢玩,但是并没有上述研究中所说的对人冷漠、性格过于内向。其实,正常长大的个体性格也有内外向之分。

学习自我效能感是自我效能感在学习领域里的表现,是个体的学业能力信念,具体是指学习者对能否利用自己所拥有的能力或技能完成学习任务的评价,是他对能否控制自己学习行为和学习成绩能力的一种主观判断。许清鹏等的研究结果认为中学生的低自我效能感是产生倦怠的原因之一。而杨志刚的研究发现,学习倦怠与自我效能感之间呈显著的负相关。可见学习自我效能感和学生对上学的态度有一定的联系,这可能是造成一些学生不喜欢上学的原因。

自我接纳属于自尊的一个方面,它是指在情感上、态度上对实际自我的悦纳程度。

目前关于留守儿童现象已经有了很多有价值的研究,但对于留守儿童的自我接纳和学习自我效能感的研究却仍是空白。以往的研究多以大学生为被试,独立地探讨自我接纳、自我效能与心理健康等的关系,而忽略了他们内部的关系。鉴于以上发现,笔者拟以留守初中生为被试,通过问卷调查的方式,对安徽省亳州市的几所初中进行调查,探讨初中生的自我接纳与学习自我效能感的影响因素。

二、研究方法

(一)研究对象

本研究采用整群抽样法在安徽省亳州市三所中学的七、八、九年级共十个班进行调查。

发放问卷共计411份,收回有效问卷371份,有效回收率为90.3%。

(二)研究工具

1.《农村初中生学习自我效能感量表》

该问卷是西南大学硕士魏艳春于2010年编制的,信效度良好。该问卷共41道题,采用五级计分法。

2.《自我接纳量表》

此量表由丛中、高文凤于1999年编制,包含自我评价和自我接纳两个维度,分别由8个条目组成。量表采用四级评分,信效度很好。

3.自编信息卡

信息卡对被调查对象的是否留守、是否独生、所在学校、所在年级、性别、学习成绩、是否担任班干部、对上学所持态度、家庭经济状况和父母的婚姻状态等信息作了详细的收集。

(三)研究程序

本研究采用问卷调查法,对农村留守和非留守初中生施测。以班级为单位,采用统一的指导语,进行集体施测(测试时间为15分钟),问卷当场收回。问卷回收后剔除无效问卷,并将有效问卷的数据录入计算机。问卷统一采用SPSS l7.0统计软件进行统计分析和处理。

三、结果

(一)学习自我效能感的多因素方差分析结果

对学习自我效能感的数据进行多因素方差分析,采用自定义的方式,对学校、年级、性别、独生、留守、职务、婚姻、经济、成绩、上学态度10个因子做主效应检验,对留守和其他9个因子做交互作用检验,结果见表1。

从表1可以看出,性别、独生和成绩的主效应显著;留守和独生的交互作用显著,留守和成绩的交互作用也是显著的。

表1 学习自我效能感的多因素方差分析结果

(仅列差异显著数据)

影响因子 F p

性别 6.282 0.013

独生 5.891 0.016

成绩 10.256 0.000

留守*独生 6.014 0.015

留守*成绩 3.735 0.025

1.独生和留守的主效应

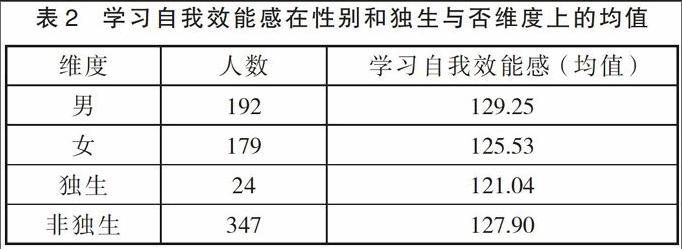

而结合表1和表2可知,男生的学习自我效能感显著高于女生;非独生初中生的学习自我效能感显著高于独生初中生。

表2 学习自我效能感在性别和独生与否维度上的均值

维度 人数 学习自我效能感(均值)

男 192 129.25

女 179 125.53

独生 24 121.04

非独生 347 127.90

2.事后检验结果

(1)不同成绩水平初中生的学习自我效能感

优生和后进生及优生和中等生的学习自我效能感之间的差异极其显著,p值均为0.000;中等生和后进生之间的差异也是极其显著的,p值为0.001。这说明,成绩越好的学生,其学习自我效能感越强。

(2)成绩和留守的交互作用

对成绩和留守的交互作用做事后检验发现,非留守优生和留守后进生、非留守后进生、留守中等生、非留守中等生之间的差异均很显著,p值依次为0.000、0.008、0.021、0.031,其中和前两者的差异是极其显著的;留守优生和留守后进生、非留守后进生、留守中等生之间有显著差异,p值依次为0.000、0.039、0.023,其中,优生留守和后进生留守之间的差异是极其显著的;留守中等生和留守后进生之间的差异也是极其显著的,p=0.008。

可见,不管留守还是非留守,只要成绩为优,其学习自我效能感就强于其他同学,成绩具有较强的决定作用;同为留守儿童,中等生的学习自我效能感要高于后进生;留守和成绩的交互作用显著。

(3)独生和留守的交互作用不显著

独生和留守对学习自我效能感的交互作用影响不显著。

(二)自我接纳的多因素方差分析结果

用SPSS17.0对自我接纳的数据进行多因素方差分析,采用自定义的方式,对学校、年级、性别、独生、留守、职务、婚姻、经济、成绩、上学态度10个因子做主效应检验,对留守和其他9个因子做交互作用检验,详细参数结果见表3。

由表3可知,学校、独生、上学态度和成绩的主效应显著;留守和独生、留守和学校及留守和上学态度的交互作用显著。

1.独生初中生的自我接纳显著低于非独生初中生

结合表3可知,非独生初中生的自我接纳水平显著高于独生的初中生。

2.事后检验结果

(1)不同上学态度对自我接纳的差异影响显著

非常喜欢上学的初中生的自我接纳水平显著地高于对上学持其他态度的学生,具体表现在:水平5和水平1、2、4相比的p值依次为0.003、0.002、0.000,差异极其显著;水平5和水平3的p值为0.01,差异显著。其他各组学生在自我接纳上的差异则不显著。

(2)成绩对有显著自我接纳影响

优生的自我接纳水平显著地高于后进生,p值为0.020;但优生和中等生的差异则不显著;中等生和后进生自我接纳程度的差异也不显著。

(3)上学态度和留守的交互作用显著

非常喜欢上学的留守初中生的自我接纳水平显著高于一点也不喜欢上学的留守初中生(p=0.011);非常喜欢上学的留守初中生的自我接纳水平非常显著地高于有点不喜欢上学、无所谓、比较喜欢的留守初中生,p值依次为0.003、0.007、0.001;其他各组初中生之间的差异不显著。

(4)学校、学校和留守、独生和留守的交互作用均不显著

三所学校的学生在自我接纳上无显著差异;学校和留守对自我接纳产生的交互作用不显著;独生和留守对自我接纳产生的交互作用不显著。

四、讨论

(一)留守和成绩对学习自我效能感和自我接纳的影响

从本研究所得到的结果来看,留守与否对学习自我效能感和自我接纳两个因变量产生的影响均无主效应,即不管留守还是非留守,只要成绩为优,其学习自我效能感就强于其他学生,这说明成绩对学生的学习自我效能感的影响更大。

张敏和雷开春的研究结果显示,成绩越好,学习自我效能感越高;黎兵和杨嘉乐在2004年指出,学习成绩和自我效能感呈显著正相关。根据自我效能理论,高自我效能感的个体更可能具有积极的情绪,优秀生的学习自我效能感很高,故而自我接纳水平会显著高于后进生。周国韬在一项研究中发现,学习不良生将学习成败归因于努力的程度较低,而对能力的归因却比较高。这说明,后进生把成绩归因于能力这一点加重了他们自身的心理负担,进而对自身感到绝望,这与后进生的学习自我效能感最差的结果是完全一致的。

这样的结果似乎支持了2009年罗静等认为“留守儿童并不一定是问题儿童”的说法。留守经历可能对留守儿童的心理产生了一些影响,但这些影响是否都是消极的,这一点还有待探讨。

不过,留守和非留守初中生的比例也可能对结果有一定的影响。

(二)学习自我效能感的性别差异

男生的学习自我效能感显著高于女生,说明男生对自己的学习能力更自信,这与以往的研究较为一致。女生更多地将成功归因为内部原因,内部原因可控制,但不易坚持做到,这可能是女生的学习自我效能感低于男生的原因。

(三)独生与非独生对学习自我效能感和自我接纳的影响

本研究显示,非独生的初中生的学习自我效能感和自我接纳均显著高于独生的初中生。这和以往的研究结果不太一致。

何桂华和黄财英在2009年的研究结果发现,非独生的大学生的自我接纳都好于独生子女的,但是差异不显著;张郢等在2010年对大学生群体所做的研究结果显示,自我接纳方面也无显著差异;而黄高贵和吴燕于2001所做的研究结果显示,高中生独生子女的自我接纳水平高于非独生子女。

出现这种差异的原因可能有两种解释。一是研究群体不同,本研究的被试为初中生,上述研究的群体为大学生或高中生。二是研究样本中独生子女所占比例不同,本研究中,独生子女仅占6.5%,而上述三个研究样本中独生子女所占比例均大于30%,明显高于本研究。

(四)上学态度和留守对自我接纳的影响

何桂华和黄财英认为,自我接纳代表着个体对自身以及自身所具特征所持的一种积极的态度,一个人如果不能接纳自我,那他在生活中常会把很多能量用在否认和排斥上,往往就会不喜欢上学。可见,上学态度可以从侧面体现出一个人的自我接纳程度,喜欢上学代表着自我接纳良好,相反,对上学持无所谓或讨厌的态度,其自我接纳也会偏低。这和本研究的结果是一致的。

五、结论

(一)学习自我效能感

男生的学习自我效能感显著高于女生。非独生初中生的学习自我效能感显著高于独生初中生。优秀生的学习自我效能感高于中等生和后进生,差异极其显著;中等生的学习自我效能感高于后进生,差异也极其显著。成绩和留守的交互作用显著:非留守优秀生的学习自我效能感显著高于留守后进生、留守中等生、非留守后进生和非留守中等生;留守优秀生的学习自我效能感显著高于非留守后进生、留守中等生和留守后进生,留守中等生的学习自我效能感显著高于留守后进生。

(二)自我接纳

非独生初中生的自我接纳水平显著高于独生的初中生。优秀生的自我接纳水平显著高于后进生。非常喜欢上学的初中生的自我接纳水平显著高于持其他上学态度的学生。上学态度和留守的交互作用显著:非常喜欢上学的留守初中生的自我接纳水平显著高于对上学持其他四种态度的留守初中生。

六、研究展望

美国的心理学专家麦克斯威尔·马尔茨认为,自我意象可以改变人的一生,即一个人对自己的看法会影响自己的表现。罗森塔尔效应则说明外界对个体的期望会改变个体的表现。鉴于此,笔者认为外界应该改变对留守儿童的消极看法,不可过分强调留守经历的负面影响,不妨传递给留守儿童一些积极的声音,让留守经历成为其一生的财富。

参考文献:

[1]一张.留守儿童[J].瞭望,1994,(45):37.

[2]郝振,崔丽娟.留守儿童界定标准探讨[J].中国青年研究,2007(10):40-43.

[3]李晓敏,袁婧,高文斌,罗静,杜玉凤.留守儿童成年以后情绪、行为、人际关系研究[J].中国健康心理学杂志.2010,18(1).

[4]周福林,段成荣.留守儿童研究综述[J].人口学刊,2006(3):60-64.

[5]徐迅雷.粗糙型社会中的留守问题[J].中国经济时报.2006-12-12.

[6]徐为民,唐久来,吴德,等.安徽农村留守儿童行为问题的现状[J].实用儿科临床杂志,2007,22(11):852-853.

[7]刘霞,范兴华,申继亮.初中留守儿童社会支持与问题行为的关系.心理发展与教育[J].2007(3).

[8]王东宇,林宏.福建省284名中学“留守孩”的心理健康状况[J].中国学校卫生,2003,24(5):521-522.

[9]黄爱玲.“留守孩”心理健康水平分析[J].中国心理卫生杂志,2004,18(5) :351- 352.

[10]姚云.农村留守儿童的问题及教育应对[J].教育理论与实践,2005,25(4):41-43.

(作者单位:安徽省淮南市第二中学,淮南,232000)

编辑 / 王抒文 终校 / 于 洪