试论全媒体时代影视旅游的产业链与品牌建设

2014-11-25张祖群

张祖群

现代影视业越来越注重“后电影产品”的开发,逐渐形成了具有完整产业链的工业体系。在中国影视旅游业将近二十年的发展历程中,人们开始慢慢关注到影视城的同质化发展,产业核心竞争力的不足以及影视旅游的文化内涵延伸不足等一系列问题。而好莱坞式将电影筹拍、后期制作、出品等影视专业功能聚合在一起,创造多元化盈利模式的影视产业功能聚合中心,国内影视城虽多,却没有形成完整的产业链,也没有形成一个产业聚集基地。从而导致影视旅游的抗风险能力较弱,也极易形成同质竞争。中国未来影视旅游发展走向何处?如何进行影视旅游的产业链与品牌建设呢?

一、研究综述

(一)影视旅游

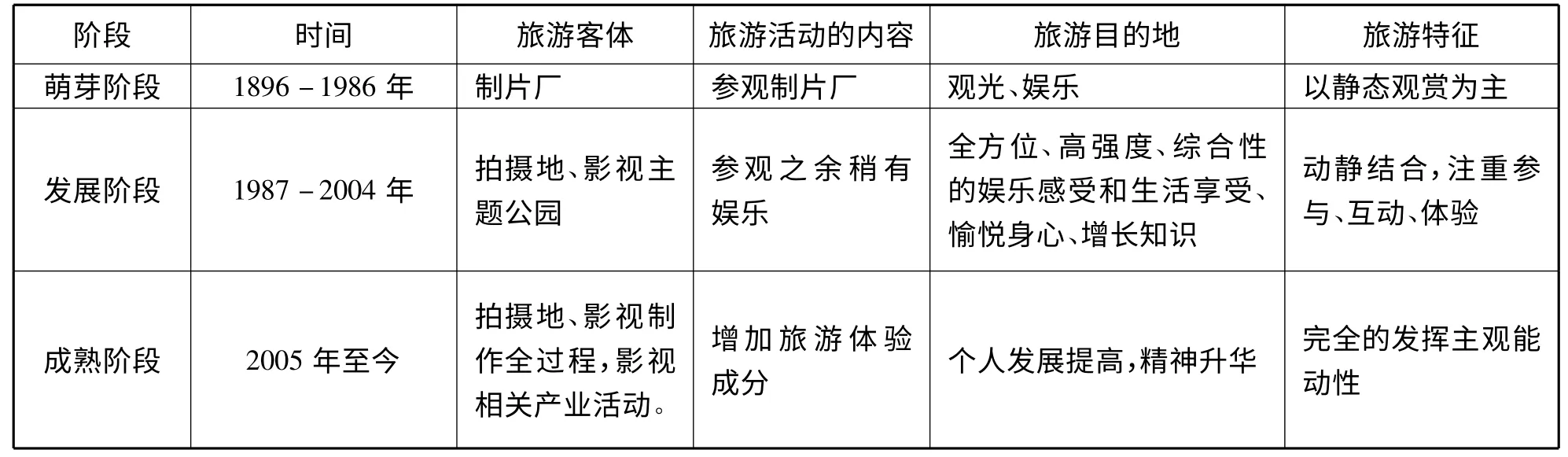

Riley 和Van Doren 指出:与广告相比,电影以更长时间、更大空间延伸性展现旅游地的文化内涵;故事情节使人有身临其境的感觉,从而在一定程度上刺激了旅游者的欲望;同时,应用的特技效果、明星效应和最佳的拍摄角度使当地的形象得到了强化。[1]纵观影视旅游发展的三个阶段,国内学者(例如刘滨谊,刘琴)在文献[2]中对于发展阶段与成熟阶段没有给予清晰区分。依据相关数据:(1)2005 年,初步统计全国有各类主题公园2000余家(包括影视基地等);(2)2006 年中国民间评选十大影视城,最具代表性(网友给5A 分)的是中央电视台无锡影视基地和横店集团横店影视城;(3)2005 年横店影视城的旅游接待突破330 万旅游人次,从此飞速发展,2012 年达到1117 万、2013年到达1200 万旅游人次,2014 年有望实现1300万旅游人次,笔者初步将2005 年作为影视旅游进入成熟阶段的时间节点。2005 年以后,影视旅游者到影视基地(城)、影视取景地体验影视的文化魅力,实现从银幕想象空间到现实旅游空间的位移转换,实现从影视拍摄地向旅游目的地的价值转换。

表1 影视旅游发展阶段表[2]

影视作品的主要目的和主导功能,并不在于宣传旅游业,但由于它们鲜明突出的表现了历史文化、民族风俗、地域特色和自然风光,再加上吸引观众视线的曲折、美丽、动人的故事情节,因而在客观上便有了宣传旅游景观的效果,所以,这种宣传,从它的产生来看,是附带的产物;从它的运作形式来看,是间接进行的。[3]影视旅游“资源-产品”转化途径主要有观赏型、活动型、文化型三种。例如,《长征》带来“重走长征路”旅游活动,带动红色旅游大发展,无疑属于后面两种类型。[4]我国影视旅游研究应该提升学术水平,注重影视旅游与影视文化产业的关联性,重视影视旅游发展对吸引游客的影响。[5]当前国内外影视旅游研究,多体现在影视旅游空间表现形式中外景地和故事发生地的研究方面,缺乏影视给目的地带来的社会影响、影视营销方式在实践中的具体操作、从影视旅游者动机入手研究潜在旅游者相关需求、影视旅游者感知体验研究的深入、影视旅游持久吸引力等问题研究。[6]

(二)全媒体时代

随着科技的发展,信息时代的传媒革命势不可挡,艺术的媒介也随之发生了翻天覆地的变化,特别是数字媒介的迅速崛起和普及,当前媒介正向个人媒体方面发展。[7]从纸媒到网络,从广播到电视,全媒体时代正在到来,媒体间的界限正在逐渐被打破。各种媒体相互补充,竞相绽放。新兴媒体的出现,并没有导致传统媒体的退出,反而使它们获得了更强的生命力。由人机对话为主要发展模式,到人与人对话,以由上而下传播给受众的模式,开始向传播者与受众改变角色的点对点的模式改变。越来越多的个人将成为互联网的主体,以个人为中心的新媒体不再是由少数人生产、少数人消费或者由少数人生产、多数人消费的精英媒体时代或大众媒体时代,而是已经从边缘走向主流,信息由多数人生产、多数人消费,由所有人面向所有人进行传播,通过双向交流方式实现个人化,满足个体差异的交流需要。因为缺失新媒介素养教育,导致民众面临信息侵权、解码偏向、网游沉溺、媒介依赖等诸多病症。[8]以文字、图形、图像、动画、声音和视频等各种媒体表现手段为基础进行纸媒、电视媒体、广播媒体、网络媒体、手机媒体等不同媒介形态之间的融合,产生质变后形成的一种新的传播形态——“全媒体”。它是信息、通讯及网络技术条件下各种媒介实现深度融合的结果,是媒介形态大变革中最为崭新的传播形态。[9]全媒体基本的逻辑起点是满足信息接受者的基本需求。基于人类基本需求满足的全媒体传播是媒介化社会的必然结果,而不是相反。传播者的信息生产不再是传播的起点和中心,受众对信息内容及传播工具、手段的不同需求,成为人类传播活动的逻辑起点。[10]20世纪30 年代海德格尔曾指出:世界图像并非意指一幅关于世界的图像,随着电子媒体和数字媒介的兴盛“世界被把握为图像”。摄影文学、影视文学和网络文学等新的文学样式不断出现。[11]新媒体的出现,并没有取代传统媒体,反而使它们焕发出新的生机。平面媒体、立体媒体和网络媒体互相融合,互为补充。图像逐渐成为主导社会生活的现存模式,形成了所谓的“景象社会”。在今天全球化全媒体时代,读图胜于读文,读屏多于读书,直观遮蔽了沉思,快感冲击了美感,文化符号趋于图像,霸权已成为不争的事实。全媒体时代的电影体现从“多种媒体竞争”向“多种媒体融合发展”、从“以电影制作为中心”向“以消费者为中心”、从“单媒体叙事”向“跨媒体叙事”、从“单一文化产品”向“创意-制作-宣传-后产品开发的文化产业”、从“部门管制”向“行业治理”等方面的转型。[12]全媒体时代的出现给传统电影批评带来巨大冲击,受众对电影批评的参与将更为主动、自由、灵活、便捷,极大增容了电影批评的公共舆论空间、提供了广阔的空间和多样化的平台[13],舆情导向成为民众表达观点意志的一种权力表征。

二、延伸影视旅游的产业链,注重“后电影产品”的开发

我国的影视旅游大多集中在建设影视城上,且与相关的文化现象有着密切的联系。近年来,某个电视剧的热播给当地的影视旅游带来了一定创收。但是,这种文化现象带来的持续效应并不长久,许多影视城内包含大量的人造景观、单一的观赏模式,很难使游客保持持续的兴趣,也难以满足他们对影视制作的好奇,旅游也陷入了尴尬的困境。在重视影视旅游的时效性的同时,应该如何开发影视旅游的产业链,使影视基地能够拥有长存之道。

(一)优惠产业政策扶持,依赖知识产权的经营维护,形成规模经济

政府政策的扶持将极大地推动影视旅游业的发展。政府部门在以市场为配置资源的基础上,组织、协调和发动各种社会主体的力量,通过政府计划、规制、金融支持、国际合作等措施促进影视业及旅游业的发展。作为影视旅游的核心吸引物和宣传媒介,影视剧的质量及其国际影响力是影视旅游发展的基础。例如美国通过文化登记制度、税收政策等鼓励企业给文化事业投资,设立文艺振兴基金等专项基金,支持举办影视节,出台财政支付制度等,值得我国借鉴与反思。为了能够降低影视投资的风险,减少市场成本,扩大经济规模,提高产品竞争力,影视产业往往倾向于向资本、人才、技术和服务集群进行产业集中,形成垂直和横向整合的综合性企业。影视产业由于影响大、置入元素丰富,感染力强,往往对其它产业具有强烈的辐射性影响,比如会直接影响到音像、演艺、休闲、旅游、游戏、服装、饮食和其它娱乐行业。因此,影视产业的经济效益和社会效益远远超过其直接的产品消费收入。

(二)进行政策扶持,完善高效的以创意内容为核心的产业链

由资本、编导、演员和其他专业人员等要素形成的影视创意产品,是整个影视产业的基础,创意产品的价值则来源于知识产权。[14]在全球化、数字化、产业化的大背景下,中国影视行业进入了整合性、规模性转变的历史阶段。应充分利用差异性资源,广泛地向各种相关的领域、区域、行业借用力量,形成相对完整产业链条,通过影视内容产品打造企业品牌、区域品牌,构成核心竞争力。完善产业链并非简单的要素汇聚,更不是影视城的盲目扩建,关键在于各要素部门形成和谐、顺畅、高效的市场化运营,向着产业纵深化方向发展。影视基地功能需要适当从制作环节向两端延伸,在同一个影视基地内拉伸产业链。在全球化、数字化、产业化的大背景下,中国影视行业己经进入了一个向整合性、规模性转变的历史阶段,在这个阶段中,我们更应充分利用差异性资源,广泛地向各种相关领域、区域、行业借用力量,尽快地形成相对完整的产业链条,通过影视内容产品打造企业品牌、区域品牌,构成核心竞争力。同时要彰显影视基地特色,进行服务内容和形式上的创新,满足影视制作和旅游者需求。另外,主管部门应加强影视城引导控制,严格项目审批制度,控制影视基地的建设数量,合理规划影视城的开发,引导影视城向良性竞争的方向发展,保持影视城良好内外部环境。

(三)加强纵向分工,规划协作提升影视产业创新能力

影视产业链包括“投资、生产、发行、播映体系”核心链。影视的生产和放映对于物质条件具有依赖性:其生产依赖摄影、摄像、演播、后期加工和制作的设备、场所;其播映依赖影院、电视台、传播网络。影视产业的辅助行业包括市场调研咨询、编剧、导演和演员的经纪公司、拍摄基地、摄影录音棚、技术加工、服装道具设计和制作及其他相关的服务机构。而辅助行业往往以核心环节为中心。影视产业链包含创意、剧本、金融投资、制作、营销、播出、后产品开发等主要环节,要整合各种资源,与业界形成互动,共同构筑资源共享、互补的产业生态环境;与周边地区的影视基地或文化旅游设施联合成为产业共同体,共同做强区域影视产业。加强纵向专业化分工,建立协作关系,提高集群内部各企业的技术水平和创新能力,增强集群的竞争优势,同时要形成差异化产品,提升企业的创新能力和竞争实力。只有在内容和形式上都独树一帜,成为与众不同的影视基地,影视产业才能在激烈竞争中争得一席之地。逐步聚集产业要素,形成聚合优势,调动旅游休闲、房地产、交通以及其他生活用品企业的积极性,共同利用影视平台,产生综合经济效益。影视基地的发展离不开产业、资源、要素集聚。影视基地应该创造良好的条件,让电影、电视、广播、动漫、广告、公关、音乐等分支企业相关支持,在政府、大学、科研机构、中介、金融机构等支撑辅助下,集聚到影视基地来,通过专业分工与协同作用而形成影视基地强势、持续竞争优势,集聚地方特质的创意氛围,带动当地经济社会发展。[15]一个成熟影视基地具有强大的辐射力,能够有力地带动区域经济的发展,但是其成长需要政策的扶持。我国应该加大对影视基地的政策扶持力度,促进影视基地进一步突破要素制约,实现产业聚集,进而推动影视制作的基地化、产业化、专业化、社会化。

(四)整合影视旅游产业链

中国影视旅游还没有形成比较成熟的运营模式:紧紧围绕影视作品这一核心主题应深度开发相关旅游衍生行业的“后电影产品”,并系统性地将其整合在一起形成跨行业、复合型的影视旅游产业链。影视业与旅游业的紧密互动发展将产生良好的“影视经济”放大效应。在拍摄地点、演员服装、饮食文化选择等方面要十分讲究,这是影视业与商业紧密结合的重要策略之一。选择风景优美的景区作为外景地,或者根据需要搭建,在影视作品拍完之后,根据影视情节将影视外景地包装成旅游景点或建成主题公园。地方政府以及商家可根据看到的影视作品产生的巨大的营销效应将对影视剧拍摄给予诸多优惠与便利,如韩国免收景点场租费甚至出钱建造影视基地。当然,影视作品中的衣服、食品、饰物、物品等都将成为精明商家争相生产、销售的旅游商品,而价格也会因为影视剧的营销作用而翻上好几倍。影视业与旅游业的利益共享机制孕育了庞大的影视旅游产业链,将促进影视旅游走上良性循环的发展道路。

三、影视旅游的品牌建设

(一)深度挖掘影视旅游的文化内涵,加强品牌建设

品牌是文化产业发展的重要条件和动力,只有拥有品牌,影视基地或所在城市才能真正走出产业链的低端。影视旅游具有广阔发展前景的更深层次的原因是其文化旅游的属性。影视文化与旅游文化相结合,功能叠加能够产生倍增效应。从竞争趋势来看,当今影视旅游之间的市场竞争,己经跨越了产品竞争和服务的阶段,进入了品牌竞争的时代。影视基地或所在城市要赢得市场,就必须走品牌化建设之路,必须打造具有强大竞争力的品牌。例如,香港旅游发展局自1999 年开始推出“香港电影地标”手册,将香港电影中出现过的各个场景地标集结成册并作生动介绍,包括景点、购物中心、酒店或热门的茶餐厅等,还邀请知名港藉影星如成龙等作为香港影视旅游的观光代言人。香港旅游局致力于将香港旅游的各个环节与香港的另一张标志性名片“电影”有机结合起来,真正地将香港作为“影视旅游目的地”这一“面相”作为定位,全方位打造“东方好莱坞”的招牌形象。通过“意见领袖”的号召力和影视文化营销吸引国内外更多的目光,而不仅仅是昭示着在香港拍过哪些影片。想要提升影视旅游的文化内涵,一方面要有好的影视作品推出,好的影视作品本身就是一种旅游资源,是吸引旅游者前往影视拍摄地旅游的主要诱因。另一方面,要发掘有文化内涵的影视旅游景点。影视城不是不多,而是精品太少。单纯依靠拍摄虚构人物、故事情节的影视剧不可能带动旅游经济的长远发展,缺乏历史文化内涵的影视基地,其旅游经济缺乏可持续发展的内在动力。只有具有文化内涵的旅游产品,才能与影视剧互相促进。[16]

(二)科学规划,融入国际化发展

目前各地建设影视基地基本上是各自为政、无序竞争,难以实现规模化、集中化、可持续发展化的建设。国家要加强宏观调控和统筹规划,通过制定国家统一的、长远的发展规划和配套的扶植政策,来确保影视基地能够健康有序、顺利发展。[17]在我国影视基地的建设和运营过程中,还应植入国际化元素。影视基地应实现经营管理理念的国际化,认真深入研究好莱坞的发展历史和运营模式,借鉴好莱坞的经验,形成建设我国影视基地的真知灼见,实现管理人才和服务水准的国际化。美国好莱坞式的“文化帝国主义”在文化形态上集中地体现为人类对影视本性认识的根本性偏差、对高科技变成人类图腾的迷狂以及对悠久历史文化的嫉妒等方面,这样导致了美国影视的唯经济主宰,导致了美国影视堕入滥用技巧的误区,导致了美国影视呈现出极度的扩张欲望。因此,在影视文化观念形态上认识到21 世纪信息社会“世界文明”地图勾勒的文化沟通大趋势,在影视机制运作层面建立与世界影视工业接轨的市场运行体制,在市场研究、影片的创作、制作、发行等环节使中国影视产业体系与国际接轨。[18]

(三)实施影视旅游目的地营销

多学习借鉴国内外优秀的营销方式,不要定死在同一个主题中,应该取其精华去其糟粕,开展多种影视旅游目的地营销形式。形成“政府主导、多方参与、市场运作”营销主体模式。由政府专职部门牵头协调各种社会力量,例如企业、影视行业组织、媒体、社会组织等组成旅游目的地营销主体,策划、实施海外旅游营销活动。这种模式能够集中、统一、高效配置目的地各种营销资源,从而走出一条“低投入、高产出”的营销模式。举办形式多样的主题影视营销活动。策划、实施影视旅游营销活动方面要创意匠心独具,而且表现形式的差异化和创新性。例如美国在主要旅游客源国的各大城市不定期地开展主题影视旅游宣传活动以吸引旅游者。同时可以巧打“名人牌”,聘请知名度高的影视明星参加海外旅游营销活动,利用名人的知名度来吸引旅游者。传统与新型营销手段的互补。为提高其影视旅游胜地的知名度与美誉度,一方面可以花费巨额资金在传统营销媒介上开展旅游宣传,同时邀请海外旅行机构和旅游记者参加体验旅游活动,以高密度、全方位、多层次的“宣传轰炸”来吸引目标市场的注意。另一方面可以运用以互联网为核心的高科技营销手段。健全旅行社电子网络系统,作为联系海外市场的交流平台,企业可以通过网络以多国文字向各国发布旅游信息,推销旅游线路。[19]用电影营销城市。笔者特举海外几个例子:《罗马假日》让罗马成为经典,《海角七号》让台湾恒春小镇一夜爆红,《悲情城市》让基隆、九份(台湾一小镇)赋予深厚的历史。由台北市协助拍摄的金马奖获奖影片《艋舺》,获得台湾地区1800万元票房收入,创下十年来电影首日票房最高纪录。令位于台北万华区的锰舰一地声名大噪,上映期间的客流量超过往年同期5 倍以上。影片中男主角蚊子的鱿鱼摊由于是真实存在,其生意在影片上映一周后猛增十倍。[20]中国大陆则有一个更典型的例子:相比于《一个都不能少》、《秋菊打官司》、《美丽的大脚》等陕派电影,成功的背后没能很好地体现陕西特有的历史文化元素。2009 年的陕派电影《羊肉泡馍麻辣烫》则不一样,它选取西安城市文化形象符号的意象式载体“羊肉泡馍”为题,在与成都城市文化形象符号“麻辣烫”相比,更显后现代式的调侃。该片以倒叙加插叙,叙说的是煤老板葫芦头等普通人的离奇故事,还原普通西安城市人的真实生活。依托陕西方言和秦腔,大老晚掰馍、大口喝汤,这种原生态的听觉文化符号配合古城墙、羊肉泡馍、秦腔、大雁塔、钟鼓楼等灰色、土黄色和赭石色等视觉文化符号,构建了西安城市文化形象符号的集中表达。[21]《羊肉泡馍麻辣烫》在表现历史厚重的同时,也展现了西安时尚、现代的一面,客观真实的反映了西安市民的生活状态,成为宣传西安城市形象的一张新名片。[22]电影应该迁就城市,而不是城市迁就电影,电影的确是营销城市的最佳推手。

[1]Riley,R.and C.Van Doren.Movies as Tourism Promotion.A Push Factor in a pull location[J].Tourism Management,1992,13(3).

[2]刘滨谊,刘琴.中国影视旅游发展的现状及趋势[J].旅游学刊,2004(6):77-81.

[3]陈志.当代我国电视、电影、流行歌曲与当代我国旅游业[J].北京第二外国语学院学报,1997(3):47-54.

[4]王玉玲,冯学钢,王晓.论影视旅游及其“资源—产品”转化[J].华东经济管理,2006(7):23-26.

[5]郭文,黄震方,王丽.影视旅游研究:一个应有的深度学术关照——20 年来国内外影视旅游文献综述[J].旅游学刊,2010,25(10):85-94.

[6]凌莉萍,吴殿廷.国内外影视旅游研究进展及启示[J].旅游学刊,2010,25(3):89-95.

[7]肖容.新媒体时代即将到来[J].青年记者,2005,(2):21,24.

[8]余秀才.全媒体时代的新媒介素养教育[J].现代传播(中国传媒大学学报),2012(2):116-119.

[9]罗鑫.什么是“全媒体”[J].中国记者,2010(3):82-83.

[10]姚君喜,刘春娟.“全媒体”概念辨析[J].当代传播,2010(6):13-16.

[11](德)海德格尔.海德格尔选集(上下卷)[M].孙周兴等,译.上海:三联书店,1996:1351.

[12]杜永明.全媒体时代的电影转型[J].现代传播(中国传媒大学学报),2012(3):19-22.

[13]刘强.全媒体时代中国电影批评的“元批评”[D].济南:山东大学,2011.

[14]詹成大.影视基地产业链构建及盈利模式分析[J].新闻界,2011(9):97-99.

[15]张黎,林方亮,张武琪.我国影视基地发展研究[J].现代电影技术,2012(5):39-40.

[16]白艳.影视旅游的发展现状、影响及问题[J].内蒙古师范大学学报(哲学社会科学版),2006,35(6):56-58.

[17]张黎,林方亮,张武琪.我国影视基地发展研究[J].现代电影技术,2012(5):39-40.

[18]孟建.“文化帝国主义”的传播扩张与中国影视文化的反弹──加入WTO,中国影视艺术的文化传播学思考[J].现代传播(北京广播学院学报),2001(1):23-31.

[19]吕芳.从国外成功案例谈中国影视旅游的发展与规划[J].电影评介,2009(4):75.

[20]田靓雯.影视旅游的营销模式与文化传播研究[D].武昌:华中师范大学新闻传播学院传播学专业硕士学位论文,指导教师:严定友,2014:19-20.

[21]朱晓彧.西安城市文化形象符号的影像化传播[J].当代电影,2010(3):148-151.

[22]曾世湘.《羊肉泡馍麻辣烫》走红引热议[N].西安晚报,2009-07-09(14).