坪北裂缝性油藏地质建模及井网加密调整技术

2014-11-22漆智先何俊玲陈树杰金鑫中石化江汉油田分公司勘探开发研究院湖北武汉430223

漆智先,何俊玲,陈树杰,金鑫(中石化江汉油田分公司勘探开发研究院,湖北 武汉 430223)

坪北油田位于陕西省延安地区安塞县和子长县境内,地处我国黄土高原中部。区域构造位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡中部坪桥鼻褶带,为近南北走向倾角约1°的西倾单斜,局部因差异压实作用发育着一些低缓的鼻状隆起。主要分为3个开发单元:北区、南区、SP199井区。研究工区为北区北部的北四区,属于特低渗透、低压油藏,孔隙度平均11.7%,渗透率平均1.4mD,含油饱和度48%,油藏压力因数0.6;该区早期采用450m×110m行列井网,井网控制面积为18.3km2,油井压裂投产。截至2012年底,该区共有油井68口、开井53口,注水井33口、开井24口,日产油21t,日注水284m3,综合含水率71.6%,累计产油14.75×104t,采出程度仅为4.56%。

1 裂缝孔隙型油藏地质建模

坪北油田属双重介质油藏,基质的地质模型依据该区大量的测井解释孔隙度、渗透率及含油饱和度资料,该方法较为成熟。如何建立裂缝渗透率模型是该项目难点,该区既有天然微裂缝,又有后期改造的人工裂缝,精细刻画裂缝分布是地质模型的关键[1]。

1.1 裂缝方向及属性

鄂尔多斯盆地上三叠统延长组(T3y)主要受三期构造运动影响:早期受印支运动影响,盆地构造应力场最大主应力方向以南北(SN)向为主,这一阶段储层以胶结作用为主,储层物性没有明显的差异,主要发育早期大断层和伴生构造裂缝;燕山期地应力场的主压应力方向为北西-南东(NW-SE),该阶段储层溶蚀作用开始发育,但储层物性差异还不明显,因此,主要发育NW-SE向断层和构造裂缝;喜马拉雅期,构造应力场转变为北东(NE)向,这一时期储层差异溶蚀作用发育,储层物性差异最大,该期河道砂体以北东-南西(NE-SW)向分布,沿河道方向溶蚀作用发育,容易形成NE向微裂缝,且受构造应力作用,北四区最大主应力方向亦为NE70~80°,表现出天然裂缝与人工裂缝方向一致均为NE70~80°。

通过大量岩心观察,坪北地区天然裂缝大都为隐性微裂缝,为封闭状态或被碳酸盐充填,只有达到一定压力时这些微裂缝才能张开起渗流作用;而人工裂缝均为开启状态,随油层压力降低,渗流能力减弱,所以一般采取先期注水,减缓递减[2,3]。

1.2 裂缝模型优化

该区基础井网为450m(井距)×150m(排距)的行列注采井网,井排沿NE75°方向(微裂缝和人工裂缝方向)布井,采油井直接压裂投产。结合水线推进规律和油井受效后的特征,根据实际裂缝的大小和形状,裂缝概念模型分别考虑I方向(裂缝方向)、J方向(垂直裂缝方向)、油井附近I方向、水井附近I方向渗透率的不同设计了3个模型:模型1——仅考虑油井为压裂人工裂缝,渗透率相比基质为无穷大,范围为压裂半缝长;模型2——油井为压裂人工裂缝,水井为天然裂缝;模型3——北东向均存在较高渗流能力,即高渗透均值模型(表1)。

表1 北四区概念模型设计表

3种模型与实际开发情况进行了对比,结果见图1。由图1可见,模型2模拟的含水率与采出程度曲线与实际开采结果基本相符;与不同时期的钻井随机对比,模型2也与实际符合;与该区示踪剂测试结果基本一致,测试结果显示沿裂缝主向推进速率是侧向推进速率的4倍,从剩余油分布图上看,水淹区为椭圆形,长短轴之比为4。因此认为模型2与实际模型较符合,选用模型2作为地质模型。

图1 设计模型的含水与采出程度对比曲线

2 合理井距、井网优化研究

2.1 合理井网室内研究

油井井距取决于渗流半径和压裂半缝长度,排距则取决于渗流半径。特低渗透油藏渗流存在启动压力梯度,选送6块岩样开展启动压力梯度试验,结果见图2。从曲线可以看出,单相流体临界启动压力梯度和渗透率呈现较好的相关性。通过对测定结果进行回归分析后可以得到:

式中:λ为临界启动压力梯度,MPa/m;K为气测渗透率,mD。

根据一源一汇渗流理论,当给定注采压差分别为2、4、6、8、10MPa时,可以得到坪北油田不同渗透率对应的技术极限井距,如图3所示。技术极限井距可随油层渗透率的增大而提高,且当油藏性质确定后,技术极限井距可随注采压差的增大而提高。

北四区储层渗透率变化范围0.4~2.9mD,生产压差2~5MPa。对应上述图版,技术极限井距为20~80m,推得坪北特低渗透油藏的泄油半径为10~40m。

从Gohfer压裂模拟软件结果(表2)看[4,5],不同加砂量(15、20、25、30m3)得到的有效半缝长为60~80m。综合室内试验的泄油半径和有效半缝长,得到坪北特低渗透油藏合理井距为泄油半径与半缝长之和的2倍,即140~240m;最小排距应为泄油半径的2倍,即80m。

图2 特低渗透储层启动压力梯度和渗透率拟合曲线

图3 不同注采压差下渗透率和技术极限井距的关系

2.2 合理井网数值模拟研究

在概念模型的基础上,用行列式井网设计4种类型的井排距:180m×100m、225m×110m、300m×150m、450m×150m,优化合理井排距范围。

从基础井井网的含水率与采出程度关系曲线(图4)看出:预测期末225m×110m基础井网的采出程度高,预测效果相对较好。通过上述分析北四区基础井网(450m×150m)存在较大加密调整潜力。

表2 Gohfer软件模拟压裂有效半缝长

3 井网加密调整研究

3.1 井网加密调整研究

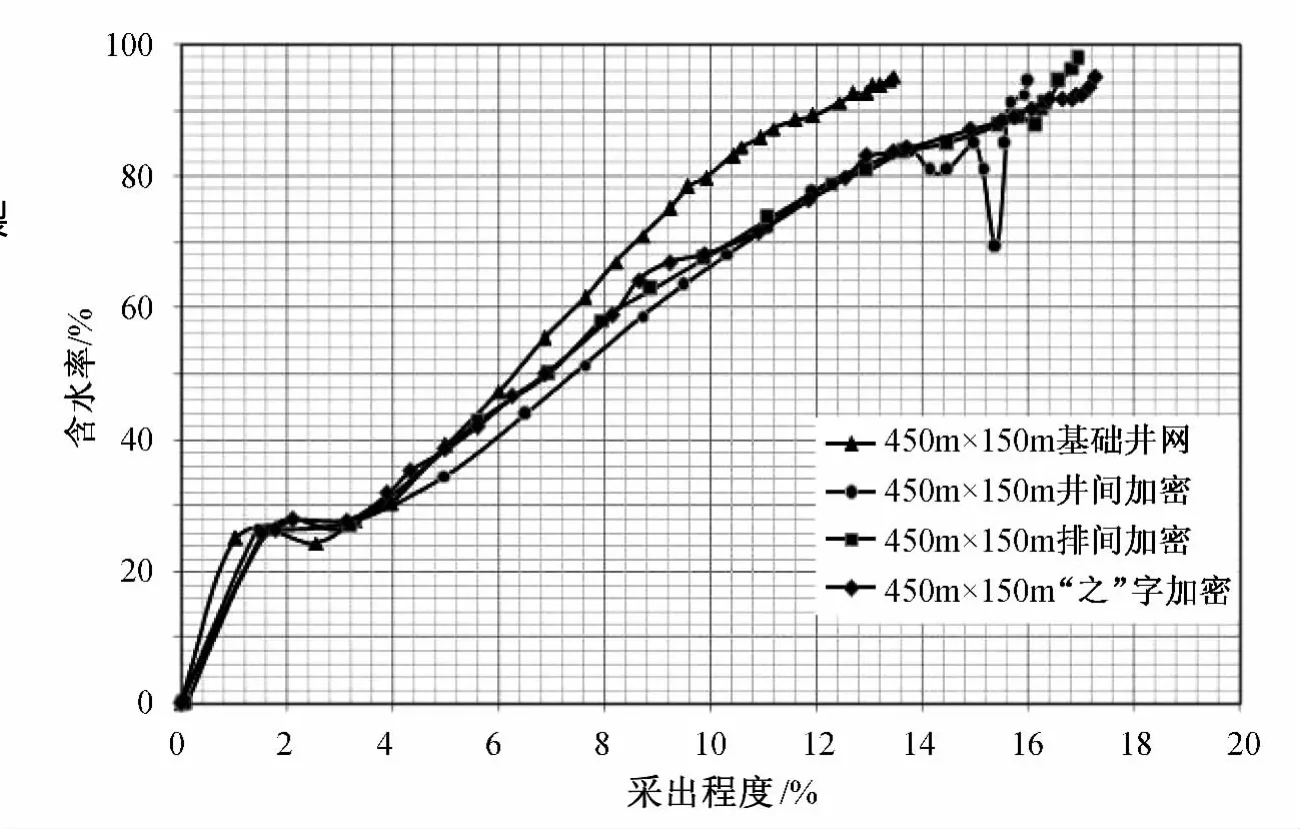

利用优化后的地质模型,开展井网调整研究。在基础井网上设计4套方案:原基础井网(450m×150m)、450×150m 井 间 加 密(225×150m)、450×150m排间加密(450×75m)和450×150m“之”字加密(450×120m)进行对比分析。从加密井井网的含水率与采出程度关系曲线(图5)看出:到预测期末450m×150m井间加密和 “之”字加密的采出程度相对较高,含水率相对较低;从单井累计采油量看也是井间加密和 “之”字加密的采油量高,加密效果较好,预测期末采出程度达17.29%,采收率提高3.58%。

图4 基础井网的含水率与采出程度关系曲线

3.2 实施效果分析

2013年实施加密井59口,投产34口,单井日产油1.5t,高于老井平均产量(0.8t),水驱趋势变好,采收率提高了0.71%,取得了较好的开发效果。

4 结论

1)坪北延长组虽然褶皱和断裂构造不发育,但由于储层中存在微裂缝和油井压裂的人工裂缝,裂缝方向为北东70~80°,水井的水线推进方向主要受微裂缝影响,具有方向性;油井渗流主要受人工裂缝影响,先期注水能有效控制递减。

2)在已开发区动态分析和裂缝微观特征研究的基础上,通过裂缝概念模型设计、实际油藏数值模拟分析,能较好地建立双重介质渗流模型。

3)根据室内试验和数值模拟结果,北四区根据渗透率变化,合理井距为140~240m,排距为80~110m,基础井网(450m×150m)具有井网调整的潜力。

4)针对早期450m×150m基础井网,在开发中后期采取井间加密和 “之”字形排间加密,2013年实施加密井59口,投产34口,单井日产油1.5t,高于老井平均产量(0.8t),水驱趋势变好,采收率提高了0.71%,取得了较好的开发效果;预测期末采出程度达17.29%,采收率提高3.58%。

图5 加密井井网的含水率与采出程度关系对比曲线

[1]张少波,严利咏,何珍 .坪北油田特低渗透油藏裂缝对开发效果的影响分析 [J].石油天然气学报(江汉石油学院学报),2010,32(4):291~293.

[2]何志祥 .坪北低压特低渗透裂缝性油藏有效开发方法研究 [J].石油天然气学报(江汉石油学院学报),2005,27(3):498~499.

[3]张丽媛,朱党辉,祝俊山 .坪北油田特低渗透油藏超前注水探索与实践 [J].江汉石油职工大学学报,2012,25(3):26~29.

[4]李静嘉,李少明,李雪琴,等.P-3D三维压裂优化设计软件在坪北油田的应用 [J].中国石油和化工,2014,(1):67~68.

[5]陈晓源,任茂 .坪北特低渗透油田整体压裂工艺技术研究 [J].钻采工艺,2006,29(5):43~45.