马可鲁 颠覆与重建中的自由

2014-11-21

继2011年带有回顾性质的个人大型作品展之后,马可鲁的最新个展将于9月在博而励画廊举办。在展示艺术家自七十年代伊始,不同时期作品的同时,展览将重点突出马可鲁自2012年至今的新作。而这一阶段正是艺术家再次重新出发,继而逐步构建一个从内容到理念均突破以往面貌的崭新艺术起点。

“2011年个展过后,我想把过去四十年掀过去,重新出发。这是很不容易的,我低沉、挣扎了差不多一年,有两三幅作品我觉得还可以,同时它们给了我一个新的启示、新的方向。这之后到现在,作品有了一个与以往不一样的面貌,都是与2012年的挣扎和其中几幅作品有关系,这很有趣,但是我觉得还没有形成一个非常成熟和强大的面貌,它依旧处在构建的过程中。”可以确定的是,在经历了对绘画本体语言的探索,以及对材料媒介的实验之后,马可鲁的新作呈现出的是一种对自由的愈加渴望,那是在经历危机与挣扎之后,在直面现实与生存之后的一种释放。由此构建起来的作品,也将观者,甚至是艺术家本人带入了一个不可知的世界。

抽象无疑是一个庞大的话题。即便抛开字面意义的探讨,而仅从抽象绘画的角度分析,也依旧无法仅凭三言两语对其进行概括。当我们将所有画面图式“非具象”的艺术作品统称为“抽象绘画”的同时,也会发现促使这些抽象图式生成的角度竟是如此多元。马可鲁曾表示,画面语言抽象与否并非其所关注的重点,促使其产生创作冲动的依旧是老生常谈的“生命与死亡”。从这个意义上来看,马可鲁在绘画中所追寻的正是某种存在于生命本体之内的、形而上的精神体验。

“针对我的抽象绘画而言,可以说它一点儿也不抽象,它太具体了。当画具象的时候,我可以从局部进行,也可以从整体出发,然后再深入局部。但是在抽象绘画里,从局部进行却令我感觉非常困难。每次面对画布的时候,都是一个全新的探险,想改变一个局部几乎是枉费心机,而且无从知晓最后的结果会是什么样子,而这恰恰对我有着很大的吸引力。”显然,那种对作品进行缜密预设,而后按部就班完成的创作方式绝然不是马可鲁的兴趣所在。无论其画面中的可视形象,是否在一定程度上与自然物体、生活影像产生联系,抑或是对这一切的完全超越,似乎都不是问题的关键所在。通过画面语言上的种种努力,马可鲁所追求的是一种精神化的抽象,这其中融合了经验、先验,乃至哲学上的思考。与此同时,其作品亦必不可少地涵盖了包括情感、知觉、想象力等在内的视觉艺术自身所具备的重要因素。

在马可鲁面貌多元的艺术创作中,色彩的丰富性是其作品除却图式变化之外的又一鲜明且重要的表征。我们甚至可以将马可鲁作品中变化的色彩视为一条绵延于其创作历程中的重要线索,并从这一角度窥见艺术家不同时期的创作理念及个体状态。与此同时,在其具有理性主义成分的艺术创作中,色彩仿佛具备了更多感性因素,从而与画面中的一切理性构建形成了一种呼应关系。

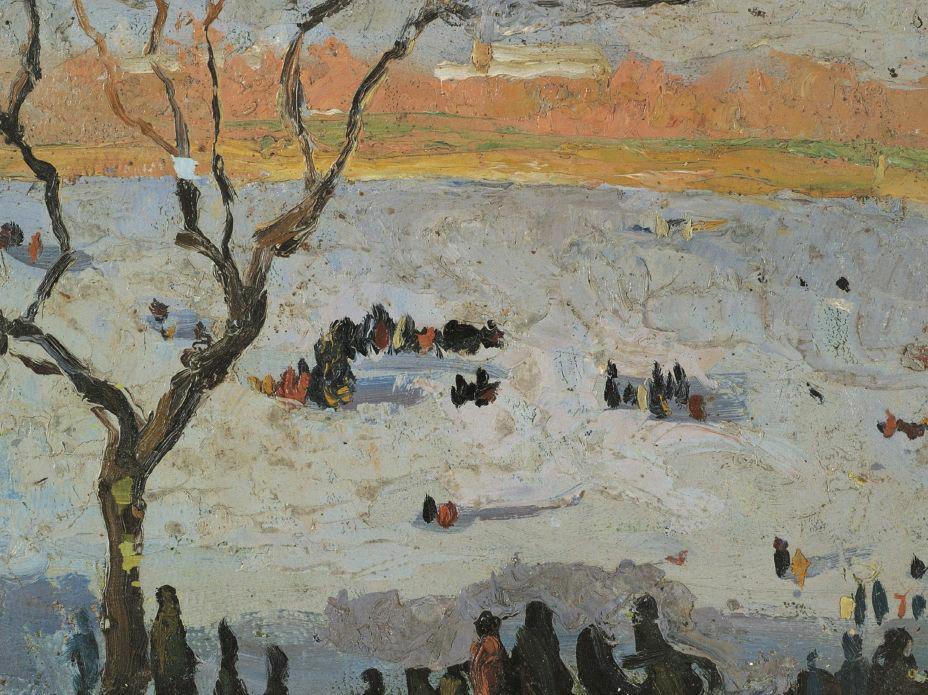

在初涉艺术创作的七十年代,由于受到印象派的影响,马可鲁的早期风景画作品呈现出对色彩与光之间关系的思考。在这一类的风景画中,无论画面表现的景色是清晨抑或傍晚,晴日抑或阴天,光都如影随行。“那时的风景画充满了很多对自然中光与色彩颤动的敏感,不管是天光、阳光,还是室内光,不管那光是热烈的,还是冷峻的,光一直在我作品中起着非常重要的作用。”可以说,自那时起,光就成为了马可鲁艺术创作中脱离不开的一个重要元素,即使是在其日后的抽象作品中,也同样能够感受到光的无处不在。

对主流文化的反叛是包括马可鲁在内的“无名画会”成员的共同艺术理念之一,其七十年代末至八十年代初作品的色彩变化便是这一理念在其早期艺术实践中的印证。在《钟楼》、《鼓楼》等创作于那一时期的作品中,厚重的色彩俨然有别于社会主流文化所倡导的红光亮,因为后者恰恰是马可鲁在其艺术创作中所断然拒绝的价值理念。在其撰写的文章《无名年代》中,马可鲁对作品中色彩的变化做出过如下阐述:“七十年代末,我的画也从平薄简洁、清明澄澈转而成熟厚重起来,视野从启蒙主义的浪漫乌托邦转而注视内心的关照,对社会现实的‘心理色彩更加直接体现在那个时期的作品里,我刻意避免任何唯美的、鲜亮单纯的‘彩色,唯恐‘美丽、‘华丽、‘绚丽等字眼会在我的画里出现,甚至常常把色彩减少至近乎黑白……”

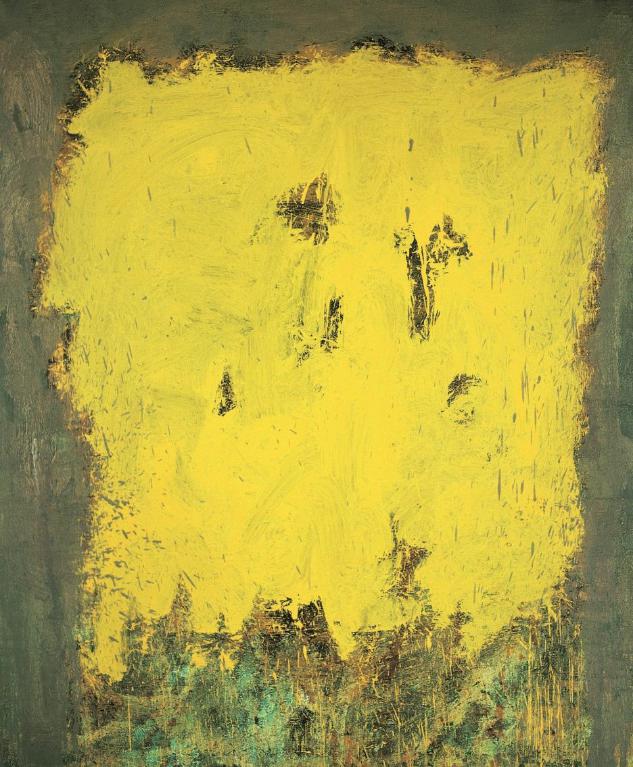

某种由外在社会情绪与内在心理变化所带来的压抑与忧郁在马可鲁作品凝重的色彩中无声蔓延。而在其不久之后逐渐转入的抽象画面中,对暗色系的偏好可谓与其后期风景画的冷峻一脉相承。至八十年代末,随着马可鲁画面的外在表征愈发趋向极简主义的同时,色彩在其作品的艺术表现及观念传达中所扮演的重要角色日益凸显。从某种意义上来说,正是那些充满着感性因素的色彩使得马可鲁那些带有极简主义外貌的作品彰显出一种个人情感的在场。在1990年前后的作品中,身处美国的马可鲁受到国内事件的触动,创作了一批洋溢着强烈情感色彩的作品,暗红的色调抒发着某种愤怒的情绪以及关于死亡的表述。

然而,马可鲁很快意识到情感在创作中的过犹不及。如其所言:“我希望我的极简主义作品同样有个人情感在里面,但同时我还需要对其进行控制,不能使这种情感变得过于滥情。我不想自己的绘画变成一种纯粹的发泄。”于是,马可鲁的创作再次回归到绘画本体之中,在创作了“红”、“黄”、“黑”系列之后,艺术家以十三幅色调统一的系列作品“All Over”为这一时期的创作画上了一个完满的句号。这些“极简”的画面看似颜色单一,实则由灰色为底色层层铺陈,由此形成的微妙色差与丰富肌理使作品最终呈现出一种坚实而饱满的视觉效果。“在我的创作中,不管情绪是非常低落,还是非常高涨,最终都需要有一个完成,不管这个过程有多长,这个完成就在片刻,我非常清楚,这是从过去到现在我一直保持的创作方式,所以我不希望自己有特别多的作品,但我希望不断有具备新意的作品出现,直到那个时刻来到。”

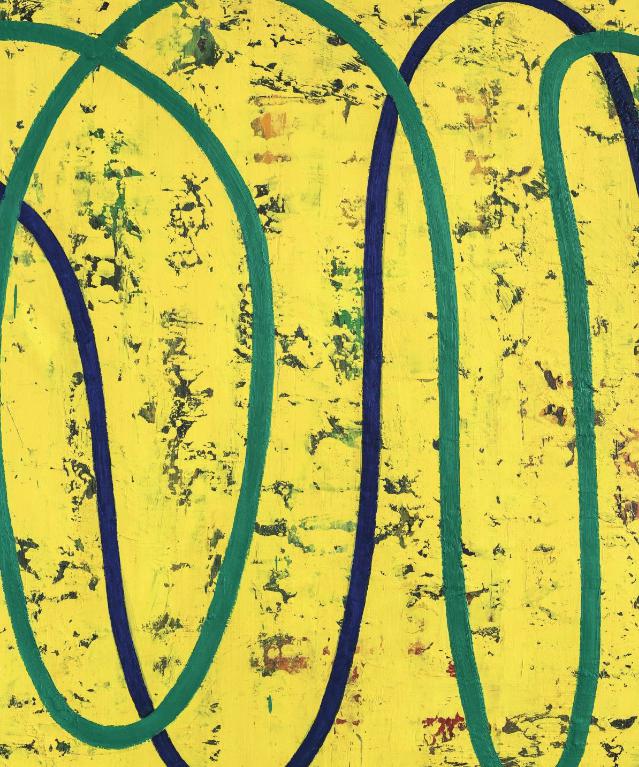

人生的悲欢离合常常在意料之外,却往往给身处其中的每一个人留下刻骨铭心的记忆,于艺术家而言,由人生经历所带来的个体状态的改变常常会以某种方式存留于作品之中,那是情感的真实流露,亦是对生命的无限缅怀。2008年,一系列有着具体命名的作品,以抽象、具象,或是二者参半的形式相继出现。《白光》、《银河坠落》、《勿忘我》、《大西洋》……这些充满着叙事情绪与追忆情结的画面,无一例外地呈现出某些固定色彩,而这些正是源自离世孩子作品中的颜色。“他潜在受我影响,从小喜欢音乐、艺术,我们有很多相同点,比如反正统文化的意识,以及对非主流文化的兴趣。我们经常探讨哲学、美术史,观点常常一致。我2007年之后的很多作品都是和他有关系,我在潜意识中采用他作品中的颜色,如银色、蓝色、荧光黄。”

从痛苦中走出,并不代表遗忘,而是以一种更为超然的态度面对人生的无常。正是在这样的心理状态下,《春之祭》系列诞生。画面中奔放的笔触泼洒着生命的激情,绚烂的色彩一扫往日的阴霾。在马可鲁心中,这是来自天堂之光。“这些颜色都是我自七十年代以来,几十年没有用过的颜色,当重新再去感受过往种种时,内心非常明确,它们就这样哗啦啦地流淌出来了。《春之祭》的色彩,与青春有关,与天堂之光有关。”与此同时,诸如土黄、土红、土绿、生褐、熟褐、生赭等颜色却从此在马可鲁的作品中缺席。或许在艺术家的心中,这些更像是属于尘世的色彩。色彩在马可鲁作品中的变化是自然而然的,同时又是富于戏剧性的。从某种程度上来看,它们更像是艺术家游离于纯粹理性控制范畴之外的感性表达。

尽管从未刻意在艺术创作中彰显文化身份,但文化基因却无声无息地根植于包括艺术家在内的每个人的生命中,常会在不经意间自然流露。有评论者指出,马可鲁的作品具有一种东方性,这一特点的显露甚至可以追溯至其七十年代突显主观意识且带有写意手法的风景画创作中。事实上,马可鲁对包括古代绘画在内的中国传统文化可谓崇拜有加,静心研习书法更是其每日必不可少的功课。而这种古典文化情结无比明确地体现在其自1993年伊始,逾十年间以中国古代绘画大师作品图式为蓝本进行创作的那一批作品中。显然,单纯的临写绝非艺术家的初衷,对媒介材料的实验以及对自身以往风格特质的颠覆才是艺术家释放古典文化情结之余的重要意图。

“在经历了四年对平面化、极简的追求之后,我有一种回到自由的渴望,但是我不愿意再回到之前那种在方法和理念上都是抽象表现主义的时期,而是在自由的同时,又有一种明确的、毫不犹豫的特质,而后我就开始使用八大山人的图式进行创作。”在实验的初期,艺术家自由运用图式中的形象元素,以颠倒、覆盖的方式对其进行转换。而后,为了更加“果断、坚决地与抽象表现主义划清界限”,马可鲁直接运用了八大山人的图式,并发现了材料的可实验性。创作过程中运用磙子覆盖,以及利用木炭、蜂蜡等综合材料所带来的偶然且独特的视觉效果,使作品的画面呈现出一种即非抽象表现主义,又有别于传统绘画的艺术语汇。而当这种方式得到完全确立之后,马可鲁在《荷花卷》的创作中再次展现了回归抽象的倾向。经拆解后的画面形象在削弱叙事性的同时,仿佛仅仅作为表达抽象意图的载体而存在了。

对未知与新奇的渴望,是马可鲁艺术创作的重要驱动力,而这种渴望所直接导致的则是在实际创作中对业已形成的一切所进行的不断的推翻与重建。正如李陀所指出的那样,这批以综合材料手法以及现代主义绘画语言重新诠释古典精神的作品意义非凡,其从文化独立性、作品观念性上有着可以深化、延续的空间,并可能成为一种独具中国身份的现代主义艺术样式。然而,尽管深知这一模式潜在的可操作性,马可鲁依旧没有沿着这条路线走下去。如其所言:“不可知的吸引力,艺术情感上的吸引力,对于绘画自己自由生成的可能性的好奇心,因此而产生的吸引力,对于绘画无意义、无解说、无责任、反既定艺术标准、远离东西方的纠结、维护个体主义,以及重回浪漫的吸引力,这一切使我决定从新开始。今天我看到了自己未来探险的潜能、活力,以及可能获得的自由的宽容度,于是我的现实主义又一次败给了自己,败给了浪漫的艺术激进与形式的保守主义,败给了四十年来一直的决绝主义。”

然而,“苹果落地,离树不远。”尽管对自身艺术创作中业已形成,且驾轻就熟的一切不断推翻重来,但纵观马可鲁艺术创作历程的不同阶段,依然会发现其中错综复杂、延绵纠缠的联系。“我们所做的许多改变往往都是相对的,在自己的轨迹上不可能完全切断。有一种非常本质的东西,是你自己无力改变的,就像你不能揪着头发使自己离开地面一样,但是你有权力思考,有权力去阐释,这是非常有意思的。”艺术家新近创作的作品,正是以其本人于八十年代绘制的一批水墨抽象作品为原型进行的再创作,而原有图式却被演绎得更为荒诞,并生发出某种未知的可能。这一次,马可鲁从自身的绘画史出发,再度找寻到一个既有别于以往,又连接着过去的创作方向。

随着自身创作的深入,马可鲁的作品愈发呈现出思维的复杂化与画面的简单化。“在画面上,我希望把人为因素放到最小。所有的控制、技巧、情感、知觉、想象力……都在画布后面作为支撑。我想让画面有它自己的生命,成为我理想中的第二自然。它能够告诉我很多东西,能够带着我往前走。它生成的东西会给你许多惊喜,把你带入一种未知,这是我未来几年内懵懵懂懂的一个方向。”

从这个意义上来看,现今的马可鲁在重新出发的同时,不再对以往作品一味否定,而是试图从其中找寻到某种荒谬与不可知的因素,并使其发展、生成,最终呈现出属于作品自身的生命状态。或许,也正是在这个过程中,艺术家一直以来在艺术创作中所追寻的自由才能够在最大程度上得以释放。(编辑/采访/撰文:王薇 摄影:郭筱皓)