方璐“自我行为”的投放

2014-11-21

如果“监控”和“自我监控”的特征性动作同时存在的话,那么就会容易出现个体自我主动和被动的混淆,也最能把个体的位置放在自身的内在情感上去,情感由内部到自我的外部,看似有了空间,但是仍然处于“剥离”的状态。艺术家方璐用一种非常直接的视觉方式让这种“剥离”关系毫无遮掩的传达了自我空间中“自我”的“非常规”存在方式,这也就是她创作的作品《影院》,其中能看出她一直探讨的自我与外部世界的关系。

方璐作品《影院》中人物的个体是处于可以像控制所有监视自身产生图像的器械一样去控制她的情绪位置,所以自我控制和自我产生的情绪逐渐变得一致,而最重要的就是这其中的“偶然”。我觉得这些“偶然”中情绪的改变与她作品的想法和切入点很一致,确实是互相监控,但是在这个监控的过程中如果按照一种规定去监控就会变得乏味,但是按照艺术家方式在这个监控的过程中就多了很多偶然的成分,更让人会想到演员的情绪和情感本身,我觉得这点是很重要的。

“偶然”对于方璐来说可以把影像当中现场的可能与她所传达的“非常规”当中的“常规”有一种连接,我认为这也是当代艺术在“共识”与“不共识”之间的裂缝关系中很重要的有效性。就像她的作品《恋爱的人就是艺术家》(第一部)中从主角行为的开始到发生,这种非常规经验的“直接”虽然是自我精神的行动方式,但是在这种常规中逐渐“偶然”也渐渐显得正常。方璐作品中最明显的也就是这种“直接”,“直接”是影像当中的事件和行为让观者的“正常”根本无从落脚,因为其中的物和行为按照正常现实经验来理解都是交错、夸张的,但是体现的“特征”又合乎生活当中的“映射”,这其实是有很多“摩擦性”的质疑,所以再回到方璐的作品来看是有种“身份模糊”的力度。

从之前的《熊猫快递》、《新闻重演》到《恋爱的人就是艺术家》和《影院》,甚至是最新的创作,方璐都是在探讨一个关于自我与外部世界的关系。从她的作品中能够看出,当下所有的信息都处于个体和外部世界有隔离的传播关系中,而面对触碰不到的事件和宣传,个体是以何种方式做出回应?这种隔离会不会让图像化的事件变得麻木?对于这种状态方璐持有自身的态度,而影像当中的“直接”和“不适”也是她呈现出来的最大的质疑,同时也能刺激观者的经验。

I ART:例如在作品《自动发生》、《恋爱的人就是艺术家》中,除了一种对“实施行为”思考的切入点,还能感受到实施的带有功能属性的“物”,在非正常经验的实施方式下产生的社会快速“功能化”后的“功能属性”残留与艺术形态之间的关系,对于这一方面你是怎么看待的?

方璐:我觉得我做录像的方式可能总存在相互矛盾的地方,一方面我希望录像具有粗糙感、现场感,从这方面看与“行为”有一点相似。但是另外一个层面,我又希望录像是另外一类“电影”,具有特殊的审美价值。所以你看我的录像它们不是“行为”,但如此地使用这些物体,如同宗教仪式中使用物体的方式,把物件赋予生活以外的意义,同时这些物件又是来自生活以内。我没有宗教信仰,但我想用这样的方式去理解我们的日常生活和其中产生的事件。

I ART:从想法产生再到选择带有生活性的物品,这之间的过程中可能是有一个有趣的切入点,比如“做蛋糕”这个行为,里面出现了“皮鞋”以及“切割皮鞋”,它其实是一个正常的做蛋糕的方式,但是材料变了,那么材料与方式便是你的作品中有趣的地方。

方璐:我使用的物体其实是离我最近的材料,它们并不是我跑到加工厂或者雕塑厂去找的材料,它们就在我身边。这些作品在某些层面是抽象的,但观众在看完作品后还是要去思考我们会怎样对待日常生活。物体的使用,与我而言就是材料。比如“食物”并不是在讨论食物的议题。

I ART:你会觉得这样的“材料”与你提到的“回到日常”是更能够产生矛盾,产生问题的吗?

方璐:我是觉得会更直接,它能够让人直接去面对很多问题,可以直接去质疑为什么有这样的行为发生,通过质疑为什么用这些普通的物体来做这样的事的过程中其实是在质疑每一个人最为正常的默认的生活方式。“材料”是最直接的作品元素,而食物与身体这两种材料是可以划等号的。

I ART:对于材料总会在一种社会功能化中给予一种属性,那么在你的作品中,对于“材料”的属性,你是否有做考虑?

方璐:其实还是想尽量回避它们常规的属性。在作品里我不会去提示这些东西原有的位置,而是完全以另一种视角来看待,也就是在作品中给予它们另外的位置。它们能不能吃、能不能涂在纸上或者它是怎么从一个包装里面出来……这些我觉得都无所谓,这些东西跟人物角色一样,在进入作品的空间时,其实就进入了一种真空的状态。

I ART:透过你早期《新闻重演》、《熊猫快递》等作品来看,能看到你是从所谓“媒体的事实”中提取信息,再到一种新的“叙事”可能性,从中产生质疑。那么你是怎样看待“媒体”?并且你是如何找到这一创作线索的?

方璐:这个是挺有意思的,其实我现在在做的最新作品又突然间回到了当时的思路,有意无意间又回到了媒体的图像。但是《新闻重演》、《熊猫快递》这两个作品它们特定的语境就是当时我一直在美国生活,生活在那其实比生活在中国更加关注在中国发生的新闻,很多新闻要点跟在中国看到的并不一样,而且相对的媒体自由下会看到对同一事件不同的报道的方式。有些事情则可能非常小的甚至是有喜剧效应的。《熊猫快递》来源于各地的动物园怎么提升熊猫性能力的新闻,熊猫是一种社交能力特别差的动物,它们不喜欢和其他熊猫打闹,所以也不会喜欢做爱。一个动物园就为此发明了一个方法,给熊猫看色情电影、色情录像带。但是新闻里面并没有播出录像的内容到底是什么样的,是拍摄熊猫在笼子里面做爱呢还是其他的内容?我觉得这种解决问题的方法很有意思,用一种刺激人性心理的方式来刺激动物,而且这个动物是很有政治意味的,它历来都是中国作为礼物送给其他国家的。另外这个礼物是有年限的,在海外出生的小熊猫也都要归还给中国。所以我觉得赠与熊猫作为礼物的这个背景特别有意思,所以当时做了一个假设是给熊猫看的录像带,是由人被表演出来的。

I ART:谈到这里我想到了一个传播方式的问题,你的这件作品在YouTube能够看到,但是国内的录像很少公开传播,那么在这个问题上你是否有做考虑?

方璐:有,当时那个阶段我做的好几个录像都希望在YouTube上大量的传播,甚至有一个作品在传播过程中YouTube直接联系我问能不能在上面加广告,因为有不少点击量。当时对于我来说这种传播是非常便捷的。而且我作品的来源就是大众媒体,拍摄的方法也简单快速,所以我不反对把这些录像回放到大众传播当中。

I ART:与《新闻重演》有区别吗?

方璐:《新闻重演》是后来的作品,当时也是我在美国的时候有了想法,回到中国之后才拍摄的作品。作品中的几则新闻是特别无聊的,但是又带有暴力色彩。当时想回到中国的现实背景,像街头这样的地方,重新将这些事件安置在现实环境中。整个拍摄能够看出来是虚假的,不移动的摄像机镜头有两个,连续拍摄。当然这样的表演在现场是不可控的,也会发生有意思的意外,比如说其中一则新闻是一个女孩不停的在对她跪在地上的男朋友扇耳光,那个男孩一直跪在地上一动不动。这种新闻是社会类新闻中非常简单的几句话的描述,而且都出现在比较靠后的版面。这情景拍摄的后面出现了一个保安让我们离开,这个插曲也成为了这一幕的结束点。

I ART:这两件作品的类似,是不是有这样的态度,就是把媒体位置、真实度、选择性等重新做了一个自我的定位?

方璐:我觉得很难去说定位媒体,当时创作这些作品是尝试用新闻的图像作为一种表演的材料,但是并不是说一定要把这个信息和媒体传播并置。其实只是把这些信息拿过来用,而不是去做一个真正有大众传播意义的影像。它其实并没有像新闻一样的传播功效。

I ART:新作《没有世界》感觉是把事件的过程抽离出来了?把传播的定位和结果都去除了

方璐:那可能是这几个人之间都没有很明确的身份或者对抗的关系。

I ART:但还是感觉很激烈。

方璐:对,整个背景是假设,而且我跟演员也这样解释,他们是一群住在屋子里的年轻人,他们每天做的事情就是重复这些没有矛盾但是有暴力意味的游戏,而这些游戏很多的来源都是街头的抗议、游行,有些行动在片子中被转化了,而有些是用现成的平面图像重新构造成行动。因为在六个角色中发展,所以无形中有了故事的情节。

我们每天都生活在这样的图像里面,包括电视新闻、网络信息,暴乱、恐怖袭击、灾难……这些图像是我们安稳的日常生活中的图像背景。我们怎么样去面对它?我们应该用什么样的方式、什么样的态度来面对?往往除非事件发生在你的身边,不然我们就是重重复复的在观看这些图像,它们并不会让任何人变得更激进,反而显得更加麻木,更守“规则”。特别在中国,我们更多看到的是国外的游行、抗议,中国实际发生的事件我们也不会看到很多。《没有世界》这个作品我是在假设,这些人很自发的去进行运动或者训练,以那些新闻图像作为蓝图,这可能是他们的预感,也可能是出于一种无意识的游戏状态,所有的倾向性都是在未知和不知不觉中产生的。

I ART:感觉你近几年的录像作品,能够解读到一种个体在“身份”和“环境”之间的模糊性,在作品《恋爱的人就是艺术家》中,艺术家自我的身份与发生的行为以及日常的环境,在这中间总会有一种模糊的感觉,对此想知道你是怎么思考的?

方璐:那一组作品确实是在考虑应该怎样才算艺术家,所以当时就起了这样一个题目,也可以说是一个很傲慢的题目,它来源于法国哲学家罗兰·巴特的论文《恋人絮语》(A Lovers Discourse),其中暗含的情绪是我觉得我们现在所做的艺术都太过于保守,所有的作品都特别适合放置在画廊里面或者美术馆里面,当然这些在艺术系统中似乎都没有问题,但是我们已经很难看到任何刺激的或者激进的色彩。大家平常都不愿意去谈论爱情,在饭桌上不会有人主动的去说关于爱情的话题。爱情可以作为一个没有理智的、纯粹浪费的事情。你要去谈恋爱就是在“浪费”,包括钱、时间,所以大家都不愿意去认同这种浪费。《恋爱的人就是艺术家》是把恋人和艺术家两种身份放在一起来,就是说现在没有让人兴奋的艺术是因为大家都不愿意去恋爱。那么就可以很狂妄的说任何懂得恋爱的人都是艺术家,因为他看世界的方式就会变得颠倒而奇妙。所以在这一组作品中关于身份的问题是有所放置的。

对于我自身而言,我从来都没有特别清楚的定义自己的身份,我不希望用一种太过固守的社会身份来定义自己。所谓的艺术家的身份应该能够对其他事情也是有创造性的,对生活、对待人接物都是有影响的。

I ART:在作品《影院》中,能够看到与以往作品不同的呈现方式和思考切入点,其中任何的行为既是表演又是监控,个体充当着双重的身份,既是表演者又是观看者,那你是如何生成这样一个构思的(是什么促使你去构建这样一个自我展示又自我控制的环境?),同时包括和以前作品线索的联系是什么?

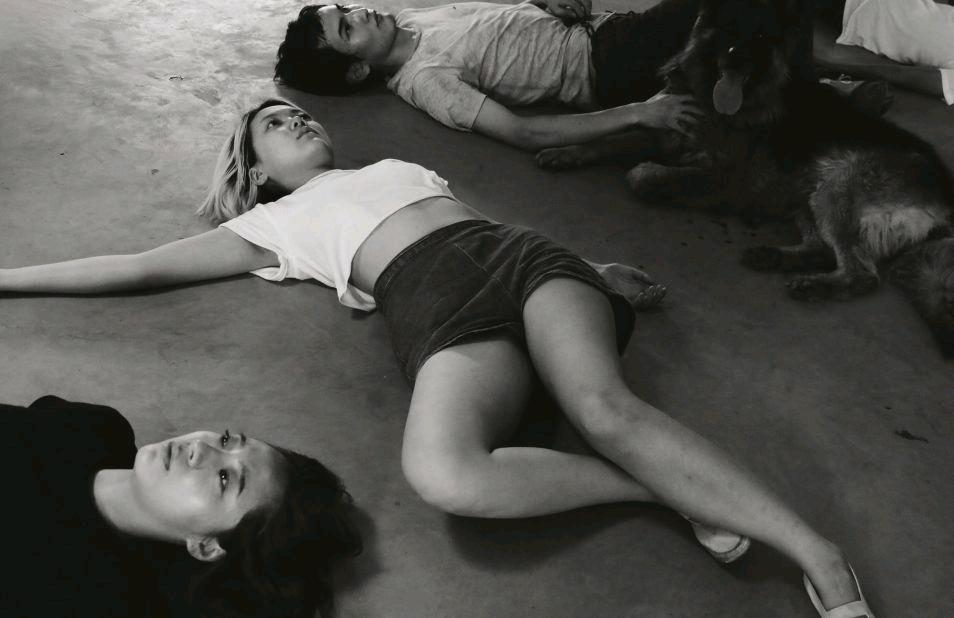

方璐:这个作品部分来自关于电影院的思考。电影院这个场域我觉得是非常奇特的,一方面,你进电影院你成为一个完全被动的人,电影屏幕中的图像完全压制着你,画面非常大而且图像也非常精彩,整个环境是黑暗的,也就是说每个人必须在这样的情境下变成被动的个体。各种各样的传播方式在传播电影,但是影院还是没被替代,我觉得也是因为这个地方能够让你完全丧失控制,这种被动、失去控制同时也是某种解放。我觉得很有趣,但同时也很矛盾,所以我当时想做一个影院。在这个影院,观众既能够被华丽的图像控制,同时观众又是图像的控制者,甚至是图像的内容,没有任何事情发生,只有图像。《影院》整个片子里面只有一个女孩在观看和制作这些影像,整个过程她坐在观众席上。

跟其他作品的联系,当时先创作了在字面表述上带有情感的人物。《恋爱的人都是艺术家》,我赋予了里面的人物一种身份,但是她们其实在镜头前面的表演是没有任何情感的。她们在执行复杂繁琐的任务,她们进入的状态就是去做一件件的事情,这些让人看不懂是什么的事情,她们的身份只是观念上给她们的定义,她们并没有在镜头前面展现她们是多么多愁善感。而《影院》这个片子是反过来设想人物的,里面的主角不去做任何事情,而只有情感。她表演的就是情感。所以在拍摄之前,跟演员一直沟通的是,我首先希望她是一个忧伤的人,但是她是可以像她控制所有的器械一样去控制的她的情绪。影片中的控制台其实就是控制所有拍摄她的摄像机的控制台,而同时这个控制台也连接着实时的投影、图像的编排、效果、各种各样的图层的重叠……这种机械上的控制是否能像情感上的控制一样。这个片子里面的女主人公不是专业的演员,但她就是现实生活中情绪非常丰富的女孩,任何时刻她可以哭、可以笑,她可以无时无刻让自己的情绪爆发出来,她在现实生活中就是这样的一个人。

I ART:在作品《影院》的行为与记录过程当中,必然会有很多的“偶然性”,那么这种“偶然性”也是线索里的重要“养分”,那么你是如何看待这个“偶然性”的?

方璐:其实我觉得你所说的偶然性我认为是录像艺术一种很重要的“质地”,同时它也是区分录像与电影的一种因素,到现在我还是认为它是十分重要的,无论是你的设备、制作团队与电影的设备、制作团队有多么的相似、多么靠近,但是对于我来说,在镜头前面有真正的发生的事件还是非常重要的。现阶段我的作品还是以这样的方式去创作,大部分是即兴的表演,而所有的准备工作都是围绕在演员在镜头前面尽量的自然、能让他们从各自的现实中解放出来。这种偶然性也让我觉得录像是一直让我激动的创作的方式。

I ART:《恋爱的人就是艺术家》(第一部)中,演员所作出的行为虽然是偶然的、不日常的,但是在一定时间过后,旁观的人也会从一种不适应变得适应,跟随这演员的节奏变得也能接受这些行为,我觉得这个地方的偶然是很有意思的。

方璐:对于我来说,所有的这些在我作品中实施的方式,其实是可以变成一种生活的方式,它只是与我们默认的常规不一样。我录像作品中的方案也可以从某个程度上来讨论我自己的理想。

I ART:我在看《影院》时,发现演员在中间阶段找到了自己的节奏和兴趣,包括笑的时候是自然的,其实这就是一种释放。那么我想到很多人在陌生的方式或者事件当中会慢慢的寻找自己的节奏。

方璐:对,在作品中会有一些东西或者一些瞬间是很微妙,我觉得这可能没有办法是一种所谓的“导演”与“演员”这样的关系所能达到的,所以其实我更愿意去做一个被动的导演。

I ART:把你每个阶段的作品贯穿起来看的话,都会和当下的现实相关,但又和你作品中延伸出的现实的普遍经验结构不符,所以是不是也在质疑人们的普遍经验并引申出新的视觉经验?

方璐:我作品中发生的事情在现实生活中是不会看到的,它可能有某种超现实的意味。我怀疑现实生活中的图像对产生的作用,我们已经麻木了。而新一轮的对话,我想是否能在这些非常规行为模式下去开展我们的理性思考。

I ART:想到你作为一个艺术创作者的身份又会联想到你参与创办的“录像局”,你当时是出于怎样的想法决定参与创办这个机构?并有怎样的预想?

方璐:当时做“录像局”当然也有很多的因素,包括朱加提供的免费的空间,之前我在博尔赫斯做过展览,所以那段时间与陈侗有很多的交谈,我自己呢因为在国外读书的时候喜欢去图书馆里面的录像资料室看录像带,能看到许多经典录像作品。而回到中国后经常想起这些资源,在中国似乎完全没有这样的环境。美院学习录像艺术的学生都甚至会觉得录像艺术离自己很远。其实只要有摄像机哪怕用手机拍摄都是可以成为录像作品的,这是很便携的媒体,而感觉离得远就是因为这些资源(录像艺术家的作品、文献)都不在身边。所以当时我希望如果在北京做一个空间或者一些艺术项目的话,那我觉得它可能不是一个展览的空间,而应该是录像档案库,平时可以开放让观众来片子、查阅看资料。(采访/撰文:李宁)