淤泥质地层超浅埋暗挖隧道下穿房屋施工技术

2014-11-18张利娜

张利娜

(北京城建五维市政工程有限公司,北京 100143)

1 工程概况

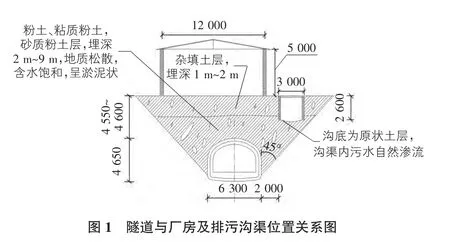

东风南路(青年北路—星火路)热力管线工程,管径为1 200,管线全长1 448.5 m,部分隧道下穿厂房及中水管线。暗挖隧道开挖断面为6.3 m×4.65 m,覆土厚度5.5 m~7 m,属于超浅埋暗挖隧道[1]。

下穿厂房及中水管线段隧道段位于粉质粘土、粘质粉土、砂质粉土、细砂层之内,且地下水丰富,含水粉粘土自稳能力大大降低,呈稀泥状。暗挖施工沉降控制难,施工难度大。

2 周边环境因素

2.1 下穿机床设备厂多处厂房[2,3]

从12号竖井向东开挖依次下穿多处机床设备厂内房屋且南侧有顺行排污沟渠,该段共200 m(8号~12号段)。

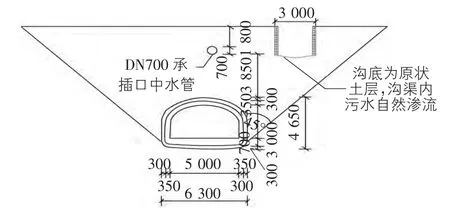

2.2 下穿中水管段施工

12号~16号隧道正上方有顺行的DN700 的中水管,隧道与中水管净距3.85 m,该中水管线为承插口钢管,送水推力最大达到100 t,对地层沉降要求高,且南侧有顺行排污沟渠。

2.3 临近排污沟渠

排污沟渠宽3 m,深2.6 m,在下穿房屋段和下穿中水段均与隧道顺行,垂直方向净距1.5 m~2 m,水平净距自西往东逐渐增大,西侧最近处0.5 m,东侧最大2 m。排污沟渠底部自然形成,无隔水衬砌,地层常年受沟内污水浸泡,致使隧道开挖断面含水量过饱和。

隧道与房屋、排污沟渠位置关系如图1 所示。

隧道与中水管、排污沟渠位置关系如图2 所示。

图2 隧道与中水管及排污沟渠位置关系图

3 隧道施工中遇到的问题及原因分析

3.1 隧道施工遇到的问题[4]

12号竖井在隧道开挖时,发现开挖面土体由于污水沟渠渗漏水影响,均为含水超饱和的粉土、粉粘土层。在完成深孔注浆、背后注浆的前提下,隧道开挖沉降量仍过大,在封闭成环前拱顶日沉降量最大达到7.6 cm,封闭成环后仍然以较高速率在整体沉降;地表日沉降量最大超过10 cm。封闭掌子面后,掌子面上有明显泥浆状水流不断涌出,迫使现场几度停工,隧道施工无法正常进行。

隧道内施工情况:拱顶出现环向裂缝,洞内渗水量大,过饱和状态的土体在施工过程中从掌子面涌出。

封闭掌子面后仍有水流将掌子面冲开,致使现场反复3 次封闭掌子面,喷混厚度由10 cm 增加到20 cm,并打管注浆锚固。

3.2 原因分析

1)开挖地层及覆土层大部分为粉土、粉粘土层,此土层遇水丧失承载力。

2)隧道南侧3 m 宽顺行的污水沟渠,底部在隧道拱顶以上,沟渠采用砖砌挡墙,底部为原状土层,排水为自然渗流,地下土质经过长年浸泡,隧道周边的土体已经饱和,是隧道渗水的主要水源。

3)按照设计拱顶+侧墙外1.5 m~2 m 深孔注浆(半帷幕注浆)进行施工,掌子面土体没有加固,淤泥质土随水流从掌子面流出,前方水土流失严重,未开挖土体应力被卸载,导致拱顶下沉增大,已封闭成环的隧道结构下方土体也随地下水被挤压流出,这也是导致隧道封闭成环后整体下沉的主要原因。

4)因隧道距离污水沟渠较近,中间覆土层较薄,注浆时不宜施加过大压力,注浆效果不明显。

5)此时正值雨季,雨水与往年相比较大,对浅埋暗挖施工造成很大的影响。特别是雨期造成污水沟渠内水位上升,造成隧道内更大的水土流失,使隧道注浆施工及开挖难度加大。

6)由于本段地质条件特殊,按照现有的超前支护方式,地面及拱顶沉降均得不到有效控制,后续施工中无法保证地面及地下建(构)筑物的施工安全。

4 下穿房屋及中水管段专项施工方案

4.1 隧道全断面深孔注浆

4.1.1 适用范围

根据竖井及隧道开挖揭示的地质水文情况,针对本段地质条件的特殊性,对原设计图纸注浆止水加固范围以及工艺进行了调整,采用暗挖隧道全断面深孔注浆方案(包括隧道外轮廓线2 m 范围内的全部土体,隧道开挖轮廓线以外地层注浆止水兼顾地层加固,隧道开挖轮廓线以内开挖面注浆起到加固土体控制水土流失的作用同时提高拱肩地基承载力,减少拱顶下沉,控制地面沉降)。

4.1.2 深孔注浆施工

隧道注浆止水施工:隧道在地下水丰富,设计拱顶+侧墙深孔注浆无法满足施工条件时,采用全断面深孔注浆止水。

全断面注浆止水加固从技术性和经济性考虑,在能够满足结构施工的前提条件下,洞内可能会有少量的渗漏水,对这部分水可以采用盲沟眀排至隧道内设置的积水坑内。

注浆加固隧道外扩2 m 范围,如图3 所示。一般注浆段长度8 m,开挖长度6 m,注浆段长度根据现场开挖情况调整,注浆管选用φ25 的钢管,管身不打孔,注浆孔距0.5 m,梅花形布置,如图4所示。浆液配比可根据现场实际情况进行调整。注浆施工完成,土体达到一定强度再进行隧道开挖,并按常规暗挖施工方法进行隧道施工。在每次注浆前都要喷射混凝土封堵掌子面,注浆施工完毕后再破除掌子面进行隧道开挖,如此反复直至完成渗水量大及流砂出现的施工段。由于注浆时的压力较大,所以掌子面的封堵厚度应大于200 mm,加设水平格栅(间距500 mm),并在水平格栅内外两侧挂φ6@10 cm×10 cm 钢筋网喷射C20 早强混凝土进行掌子面封闭。每8 m 一个施工段,开挖到6 m 处,采用洛阳铲人工探测前方土质和地下水情况,并保留4 m 作为止浆墙。

图3 隧道注浆断面图

图4 注浆孔剖面图

4.1.3 注浆材料

P.O42.5 硅酸盐水泥、纯度85%磷酸、35 Be'水玻璃。

本工程地段地下水丰富,粉土及粉质粘土地层已饱和,注浆时先用水玻璃+磷酸封堵头止水,然后再注水泥浆+水玻璃。

4.1.4 注浆材料配比

先根据地质水文情况选择注浆止水试验段,以确定注浆参数和注浆量。

4.1.5 主要注浆参数

1)注浆孔直径25 mm。2)浆液凝结时间:10 s~30 s。3)注浆压力:0.3 MPa~0.5 MPa。4)浆液终压:0.5 MPa。5)单管扩散半径:0.25 m。6)注浆范围:2 m(沿初衬开挖轮廓外)。7)根据现场实际地质情况,注浆流失量较大,估算损失率为10%。8)对特殊地层,可用硫铝酸盐水泥类(TGRM,HSC)浆(TGRM,HSC 是水泥,水灰比0.8∶1~1.2∶1)。

4.2 超前小导管密排布置

在拱部打设超前小导管。小导管选用φ32 长度1.8 m 钢花管(在管周布孔,孔距100 mm~200 mm,眼孔直径8 mm),外倾角15°~25°,纵向水平搭接长度不小于1 000 mm,每榀一打。

由于钢格栅八字筋影响导管打设,小导管不能实现密排布置,最小环向间距为200 mm,小导管末端预留200 mm 长度,导管尾部与格栅焊接牢固。

4.3 隧道开挖方法由台阶法施工改为CD 法施工

本工程隧道开挖断面为6 300 mm×4 650 mm,断面比较大,为了控制拱顶沉降及地面下沉,将断面由一次开挖成型分为几个导洞多次开挖,减小一次开挖断面,使开挖扰动降低。隧道施工由“台阶法施工”改为“CD 法施工”,左右导洞施工开挖错距不少于10 m。

4.4 增加边墙基础地基注浆加固

增加边墙基础地基注浆加固(小导管注浆φ45×3.25 mm@400 mm,L=3 m),用以解决地基承载力不足的问题。

4.5 加强初支背后注浆

1)采用速凝水泥进行初支背后注浆。

2)背后注浆分两次进行,格栅封闭成环后及时进行初支背后注浆,待浆液初凝后,进行二次补偿注浆。防止隧道继续沉降。

4.6 对下穿房屋段隧道坡度进行调整

因下穿房屋段隧道覆土太浅(4.55 m~4.77 m),且土质松散,含饱和水,注浆效果不好,所以经沟通,调整该段坡度,该段由原向东3‰上坡调整为向东8‰下坡。

5 施工效果小结

通过隧道施工中对以上措施施工效果的一一验证,总结出如下经验可供类似工程借鉴:

1)深孔注浆施工是穿越淤泥质地层施工的关键环节,注浆效果的好坏直接影响施工安全。深孔注浆施工应注意以下几点:

a.注浆段应适当缩短,6 m~8 m 为宜。短注浆短开挖能保证在浆液失效前通过,且较易控制注浆效果。

b.调整先注入的浆液的凝结时间,一般控制在20 s~30 s 内,使浆液扩散后立即凝固成壳体,控制后续浆液扩散,使隧道加固圈保持在2 m 以内。最后以化学浆液封口,达到较好的止水效果。

c.严格控制现场浆液配合比,根据现场施工试配,水泥∶水玻璃∶磷酸质量比为20∶15∶3。

2)超前小导管起到了很好的控制沉降作用,每榀布置,超前小导管受作业空间限制,经过现场对单根1.5 m,1.8 m,2 m,2.5 m等长度的小导管试打,最终确定单根1.8 m 长度为宜,既能保证施工速度,又能起到很好的棚护作用。

3)CD 法施工由于其工艺做法较台阶法施工复杂,工序转换多,且对于6.3 m×4.65 m 这种大小的断面使得作业空间狭小,施工进度放慢,可操作性差,两次开挖造成拱顶累计沉降不低于台阶法开挖。故对于沉降控制的作用有待进一步验证。

[1]赵志江.超浅埋暗挖隧道施工技术[J].现代隧道技术,2011(3) :136-143.

[2]臧延伟,章立峰,吴向东.浅埋暗挖隧道下穿房屋段结构方案设计[J].山西建筑,2010,36(26) :304-306.

[3]闫超平.下穿地下管线浅埋暗挖隧道施工关键技术研究[D].成都:西南交通大学,2010.

[4]沈茂盛.浅埋暗挖技术在富水淤泥质地层中的应用[J].铁道建筑,2012(10) :69-71.