以生态建设为支点打造“鲁南绿城、山水枣庄”新形象——访山东省枣庄市市长张术平

2014-11-17赵鸿文何一乐

本刊记者 赵鸿文 何一乐

枣庄是山东省“南大门”,东依沂蒙山,西濒微山湖,南接两汉文化胜地徐州,北邻孔孟之乡济宁。枣庄市因枣得名、因煤而建、因煤而兴,是一座典型的资源型城市、老工业基地。近年来,枣庄市牢固树立“生态立市”理念,全面推进生态文明建设,加快转型升级步伐,着力打造“鲁南绿城、山水枣庄”新形象。近日,《时事报告》专访了枣庄市市长张术平。

记者 大家知道,枣庄是一座资源型城市。从资源型城市转向生态立市、打造“鲁南绿城、山水枣庄”,你们是怎么考虑的?

张术平:枣庄原来有两张“名片”:一是铁道游击队,二是台儿庄大战。这既体现了枣庄人民英勇顽强的精神,又说明枣庄是一座老工业城市、煤炭城市,因为很多铁道游击队队员本身就是煤矿工人。作为一个资源型城市,枣庄在计划经济时期为国家建设作出了重要贡献,累计输出原煤4亿多吨、电力2000多亿度。但长期以来,随着煤炭、石灰石、铁矿石等资源的大量开采,生态破坏比较严重,人口、资源与环境之间的矛盾日益凸显。发展到现在,我们的煤炭资源接近枯竭,不得不转型发展。枣庄转型发展的重点是什么?就是要做三件事:第一,经济要从原来的资源型变成非资源型;第二,城市要从原来老旧灰暗的煤城变成宜居宜业的新城;第三,就是生态立市,全面推进生态文明建设,这是我们转型的重要支点。

从大环境来说,生态文明建设已经进入了一个新的历史阶段。一是中央对加强生态文明建设提出了明确要求,二是群众有强烈呼声,对环境空前关注,改善生态环境已成为各级政府必须面对的重大课题。对枣庄来说,生态不仅是“红线”,更是“生命线”。转变发展方式、改善生态环境,已经成为当务之急。

记者 请您详细谈一谈枣庄市推进生态文明建设的整体思路与做法。

张术平:近几年,我们始终坚持“生态立市”不动摇,加减并用、综合施策,着力打好生态文明建设的组合拳,努力实现低碳发展、绿色发展。

一方面,坚持做“减法”,加快淘汰落后产能,减少污染物排放。下决心关停了境内所有小立窑水泥生产线,结束了枣庄50多年立窑水泥生产的历史。“十二五”以来,累计关闭30万吨以下小煤矿和采石场、储煤场200多处,淘汰了一大批造纸、印染、玻璃、铅酸电池等领域的落后产能;累计实施重点节能工程120项,节能总量达35万吨标准煤,万元GDP能耗下降14%。产业的优化升级,带动了经济与生态的互促共赢。2013年全市GDP、地方财政收入、城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入,较“十一五”末分别增长35%、70.4%、43.2%和53.2%,而化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量分别削减4.5%、3.5%、16%和1.5%。除淘汰落后产能之外,我们在治理大气污染和水污染方面,也做了大量工作。今年4月份代表山东省顺利通过国家淮河流域水污染防治检查考核,我市的做法得到了专家组的充分肯定。

另一方面,坚持做“加法”,大力植树造林,增强生态自我修复能力。据测算,一公顷森林每年大约可吸收700公斤二氧化硫,吸附40吨粉尘。因此,通过多栽树、多植绿来优化生态环境是一条可行之路。当前,我们正在强力推进国家森林城市、国家园林城市、国家卫生城市、省级文明城市“四城同创”,目的不仅仅是拿几块“牌子”、增几张“名片”,而是以此为抓手,以点带面,全面推进,把枣庄的生态“短板”补齐,大幅提升生态环境质量。比如,我们在中心城区拿出400亩地搞绿化,放弃了10多亿元的土地收益,转而支出1亿多元用于植树造林。虽然财政收入减少了,但给市民留下了更多的绿色。昔日的“煤城”已经洗去了一身粉尘,蜕变为一座宜居宜业宜游的生态城市。

记者 做生态文明建设的“加法”和“减法”,其中遇到的困难和问题主要是什么?

张术平:面临最大的问题有两个:一是人的问题,二是钱的问题,即人往哪里去、钱从哪里来。

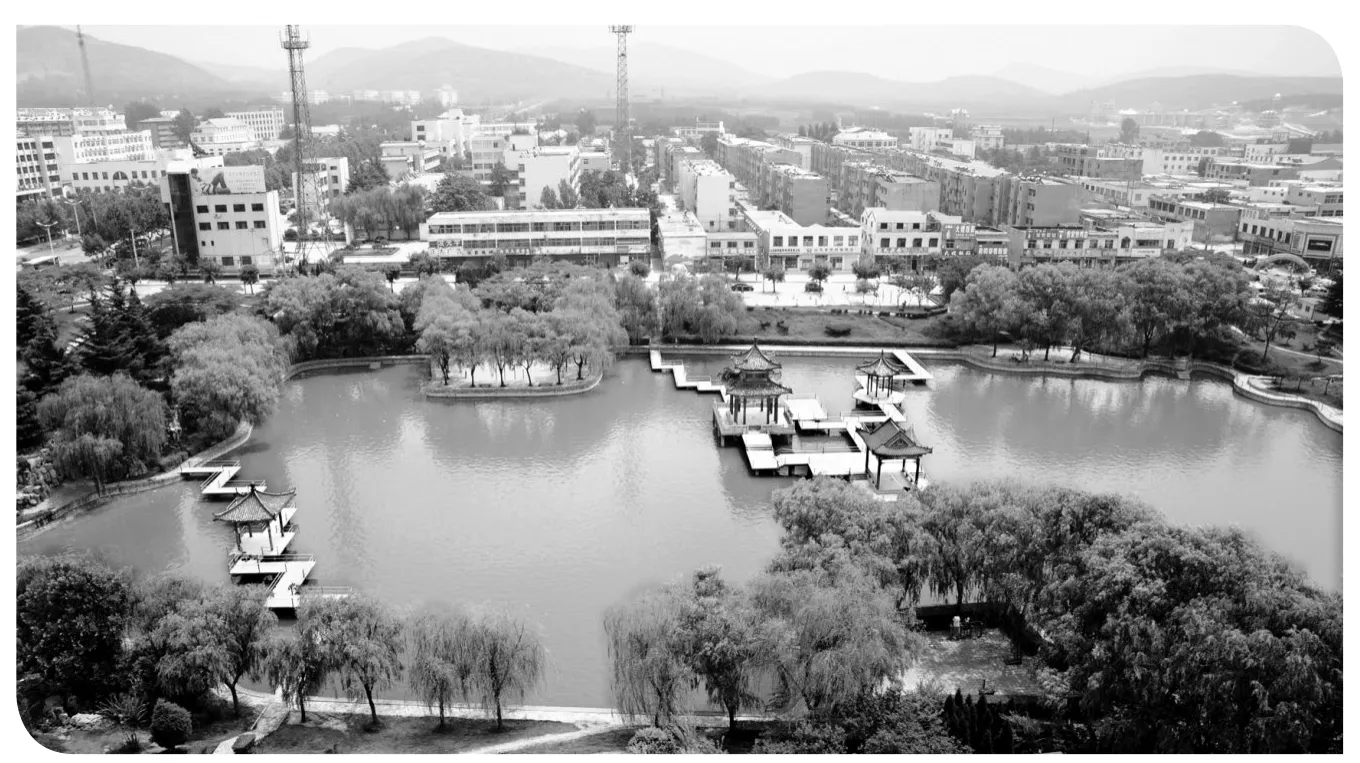

山亭太清湖

人往哪里去?做“减法”必然会导致大量产业工人从传统产业分流出来,我们主要通过发展新兴产业和服务业来消化。枣庄现在已经初步形成了新医药、新材料、新信息、新装备制造“四大新兴产业集群”。像煤炭等传统产业工人分流出来了,转到新兴产业上面,跨度很大,怎么办?这个时候就要切实履行政府的责任,包括发展职业技术教育,加强对人员的培训等。职业技术教育的发展,对培训传统产业工人起了很大作用。除了新兴产业,我们还大力发展现代服务业,特别是文化旅游产业,像台儿庄古城、微山湖古镇等景区,以及适合大众消费的乡村游、民俗游,都吸纳了许多人员就业。

钱从哪里来?以创建国家森林城市为例,主要有三个来源。一是财政投入。市级财政每年拿出1个亿,区(市)、乡镇(街道)各级用于配套的资金超过10个亿,3年投入30多亿元。近年来我们用于民生的支出占到整个财政支出的60%,这是非常不容易的。另外,枣庄是我国东部地区第一个资源枯竭城市转型试点市,国家和省里每年也有一定的扶持资金。二是企业投入。比如,一些林业企业,主动投资搞荒山绿化、果品和苗木基地建设、湿地绿化,不仅带动周边群众致富,也改善了生态环境。三是社会投入。引导林业经营大户通过流转土地、承包荒山发展山区经济林,探索共建、捐建、认养、冠名等形式,打造全民共建、全民共享工程。

记者 你们靠什么来确保生态文明建设各项措施落实的?

张术平:加强生态文明建设是一个系统工程,必须在政策和制度层面搞好设计、提供保障。

一是建立有利于生态文明建设的考核评价体系,发挥好“绿色指挥棒”的作用。枣庄在这方面已经作了一些探索,我们提出按照主体功能区的理念,对各区(市)实行“差异定位、特色发展、分类考核”,不断加大对生态功能区的生态补偿。对企业同样也有相应的生态考核与管理办法。原来由于管理不严,乱开乱采,很多山头被弄得面目全非。现在政府严格管理和审批,签好合同,你来这座山“吃”这个原料,“吃”不干净不准转移山头;“吃”干净以后,还要负责生态修复,不修复好也不许走。修复标准合同里规定得清清楚楚,这就解决了过去企业“只吃不修”的问题。这样,企业在获得资源的同时,也承担了责任。

二是严格生态环境保护方面的执法。对破坏生态环境的行为,坚持“零容忍”,用法律的“红线”保障发展的“绿线”,坚决打掉一些人的侥幸心理,让违法者付出高昂的代价,让守法者得到应有的补偿,让老百姓看到更多的希望。

三是营造市民共同参与的浓厚氛围。生态文明建设需要走群众路线,发挥好群众的自主性和积极性,共同维护赖以生存的美好家园。种树如种德。我们努力将这种生态文明理念根植于每个市民心中。群众的生态意识提高了,遇到乱挖乱采的行为,群众首先就不答应,就会举报,就会制止。这对政府工作也是一个帮助和促进。

记者 枣庄大力推进生态文明建设,目前取得了哪些“生态红利”?

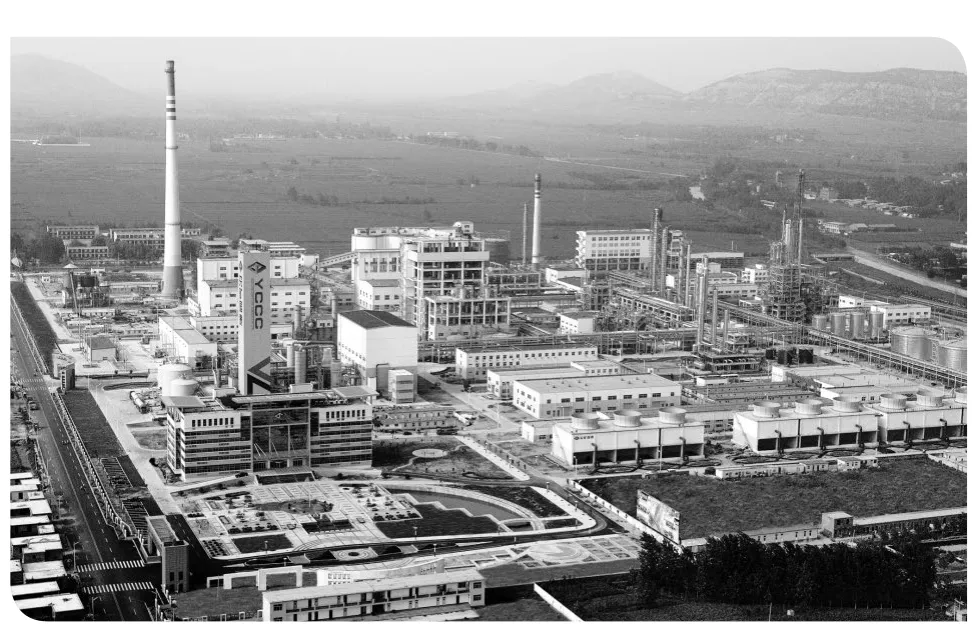

规划面积40平方公里的鲁南高科技化工园区

张术平:一是促进了发展理念转变。加强生态建设既锻炼提升了干部队伍素质,又增强了群众的生态文明意识,使绿色发展、低碳发展成为广大干部群众的自觉行动,使“生态立市”的理念逐步深入人心。

二是改善了环境。之前“一黑一灰”的城市色调渐行渐远,“鲁南绿城、山水枣庄”的城市新形象日益彰显。2013年,枣庄蓝天白云天数达到156天,城市空气质量主要指标全年改善幅度位居全省前列。

三是增加了农民收入。因地制宜,适合栽什么树、老百姓乐意栽什么树,我们就栽什么树。枣庄最出名的是石榴树,在创建国家森林城市过程中,我们采取以奖代补的方式,实施了冠世榴园石榴扩种工程,在原有15万亩榴园的基础上,计划用3年时间再造一个新榴园,“十二五”末石榴种植总面积将达到30万亩。栽这些石榴树不只是绿化,也是当地农民增收的主要渠道。随着林业经济逐年稳定增长,广大农民的涉林收入年均增长20%以上。

四是推动了乡村旅游业的发展。生态好了,城乡环境改善了,从而带动了以微山湖湿地、冠世榴园和抱犊崮国家森林公园等为重点的乡村生态旅游快速发展,乡村生态旅游走在了全省前列。

记者 从去年到现在,枣庄的经济增长下行压力也比较大。在这个背景下,仍然坚持“生态立市”战略不动摇,你们是怎样保持这个定力的?

张术平:当前,宏观经济下行压力较大,而枣庄又正处在转型发展、科学发展的攻坚期、深水区。我们认为,经济下行调整期恰恰也是转型发展的机遇期,越是在这个时候,越要咬定青山不放松,越要坚持“生态立市”不动摇。

同时,这也是一个发展观、政绩观问题。在今年的政府工作报告中,我们明确提出,必须坚持把打基础利长远作为重要遵循,不贪眼前之利,不求一时之快,更加注重经济质量效益,更加注重生态环境建设,更加注重保障和改善民生,为未来发展积蓄后劲。经济也好,生态也罢,说到底都是为了维护群众的利益。我们必须以更加平和的心态、更大的定力,顺应时代潮流和群众期盼,为枣庄留下更多的青山绿水。