基于生态学视角的考试失信问题探析

2014-11-14施晓莹

朱 健,施晓莹

(南京邮电大学,江苏 南京 210023)

0 引言

考试作为知识或效果的衡量手段,从开始出现便带来的各种危机,两者相伴相生,如考试的诚信危机、心理危机、思想自由危机、学习风气危机等。随着市场经济的发展,考试诚信危机日益凸显,本文对近年来社会关注度比较高的考试舞弊案例进行选择性梳理,并从生态学理论角度重点分析考试失信行为背后的深层次原因,以期提出学生考试失信的改善途径。

1 考试失信案例呈现

案例1:2008年浙江某县级市高考期间,公安教育等部门通过无线电监控截获作弊信号,现场抓获了多名涉嫌作弊的考生和亲属及涉案的犯罪嫌疑人。

案例2:2008年辽宁省鞍山市中考,网上流传手抄本试卷跟考试试卷高度相似。市政府当日晚依法紧急启动应急预案,确认中考四科全部泄题,万余名考生受影响。

案例3:2012年超过百万人参加的全国硕士研究生考试前一天,网上出现泄题事件,后经公安部门查明,湖南省湘潭市教育考试院招考科科长周某为谋取利益,窃取了试卷在网上进行售卖,引发强烈社会关注。

案例4:2012年全国成人高考期间,河北省教育考试院梁某与该省的培训机构串通买售试卷答案。涉案培训机构被依法取缔,近千名作弊考生被严肃处理。

案例5:2014年3月东北某理工大学工商管理硕士考试舞弊事件曝光。撤销该理工大学工商管理硕士专业学位授予权,核减次年硕士研究生招生计划,并对相关责任人进行处理。

2 生态学视角的案例透析

2.1 学生考试生态系统

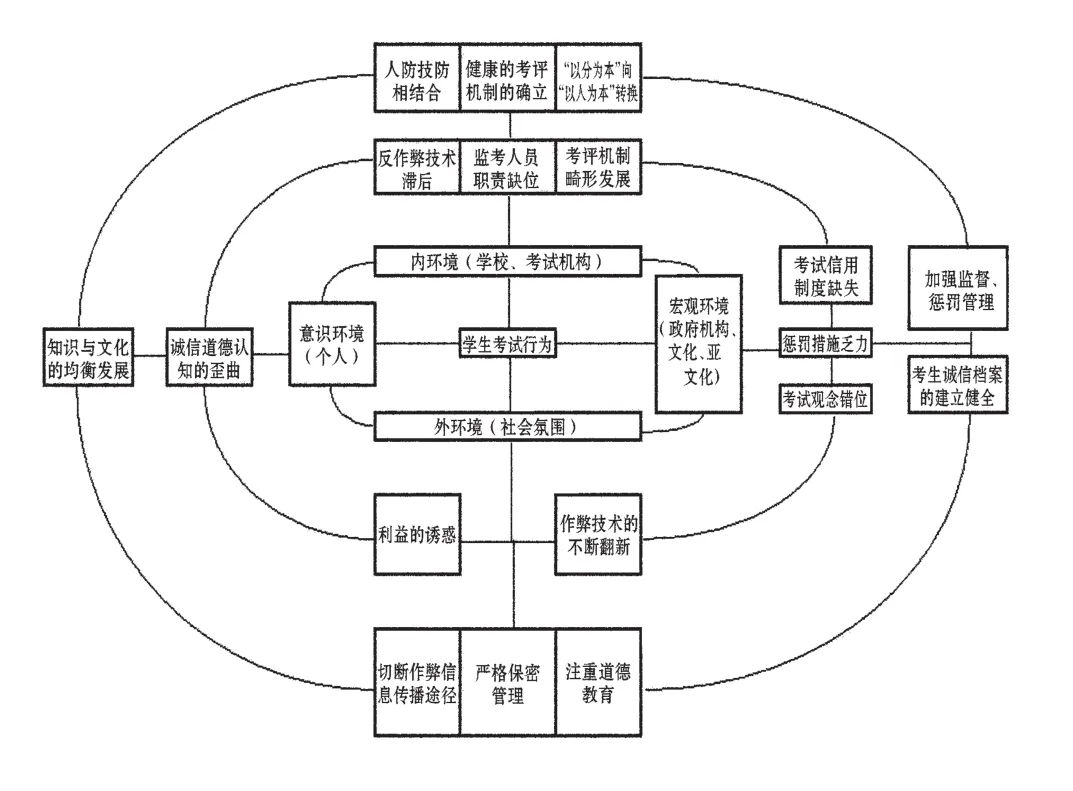

“生态学”(Oikologie)一词在 1865 年由勒特(Reiter)提出,由 2 个希腊字“logs”(研究)和“oikos”(房屋、住所)构成,是一门研究生物与环境之间相互关系及其作用机理的科学。根据生态学的原理,将学生考试的生态环境细分为4个子环境:内环境、外环境、宏观环境、意识环境。内环境是与学生考试直接相关的环境,包括父母(家庭)、老师和同学(学校)。外环境是指学生考试并未直接参与,却对学生考试有影响的那些环境。宏观环境是学生所处的整个社会组织、机构、文化、亚文化等背景,它对内环境、外环境都发生作用、施加影响。意识环境是指学生个体随着时间的推移表现出来的变化性和恒定性的心理特征(见图1)。

图1 学生考试环境结构图

2.2 考试失信案例特征探析

通过案例的梳理,现阶段考试失信产生有以下几点特征:

发生范围较广。考试失信行为不仅发生在学校自己组织的各种学分考试,广受社会关注的各类大型社会考试也频发考试失信事件。如中考、高考、成人高考,研究生录取考试等绝密等级的考试。

人员组成复杂。考试失信行为的产生离不开提供作弊的人员,这些人员不仅有社会人员,甚至涉及到部分涉考、监考或重点保密部门人员协助作弊的人员,规模从“单一化”走向了“集团化”。

作弊手段先进。科技的发展、新媒体时代的到来、手机功能的完善、网络的普及等因素为考试舞弊提供了技术支持。除传统的作弊工具外,出现了如橡皮显示器、手表接收器,甚至考生面前放置的饮料瓶、牛奶盒都是不易被察觉的作弊工具。

2.3 考试失信行为原因探析

考试舞弊现象是对社会诚信道德的玷污,是对教育公平的践踏,一定程度上歪曲了学生的道德标准和价值取向,长远看来还将造成教育公平失信于天下,社会不良风气弥漫。但是考试失信行为缘何屡见不鲜?本文从生态学角度对考试失信现象进行原因剖析。

2.3.1 内环境角度剖析

考场行为复制与监考职责缺位。考生在考场上的不良行为会产生一定的“动态复制”作用,会让其他考生感觉心理上的不公平,而选择加入其中。这样的行为符合心理学上有“破窗效应”而会毫无羞耻感地跟风重复。此外,监考人员没有严格履行职责,缺乏责任感,客观上也会纵容考生的作弊心态,所以考试问题上具有较强的投机性和功利性。

素质教育与应试教育的矛盾。在本次的调查中发现有超过7成(76.2%)的学生是“为了通过考试”而产生作弊行为,应试教育的现状违背了教育的本质,教育的目的已经从能力的培养变成了各项考试的通过,当代教学提倡的创新教学和创新学习几乎被知识点的死记硬背、教条式的考题所扼杀。学生为了考试、升学、就业等目的抛弃了个性的思想、想象力与创造力的提升,是一种缺乏理性的教育思维方式,影响了教育的健康发展。考试作弊已经升级为普遍现象而被学生所容忍和接受,这是一种道德意识的颠覆,完全背离了诚信道德原则。

2.3.2 外环境角度剖析

考试观念的功利性。如今,学校、社会通过考试选拔资格与机会的现状,“唯文凭”“唯分数”“唯证书”意识已经完全扭曲了当前的考试观念。首先,作为考生无论是想“修身、治国、平天下”,还是追求功名富贵都要通过各种考试实现;其次,考试可以实现社会分层,还可以促进社会流动,无论从什么角度审视考试,它都已经被赋予了浓重的功利色彩。

考试利益的驱使。经济利益成为作弊协助者追求的目标,作弊行为的实施要附带购买支持作弊的工具,就滋生形成一条专门生产销售的产业链,不法人员为暴利铤而走险,生产并提供这种低成本、高收益的作弊工具。其次,考试工作人员的收入水平不高,在繁杂的考试过程中,要承担着无比的压力和责任,会经不起高额回报的诱惑,他们的立场容易动摇,,利用职务之便窃取考试信息,如案例3中湖南省湘潭市教育考试院招考科科长周文胜。这些因素都形成了考试失信的助推环境。

2.3.3 宏观环境剖析

考试信用制度缺失。目前,我国对于考生考试信用制度还没有系统建立,总结考生考试失信的处理办法,基本上有取消考试资格、停考、开除学籍等,但这些处理办法几乎都属于“发现一起处理一起”的偶然性常规处理办法,并没有形成系统性常态性的考试信用管理办法,考试信用管理制度也没有明确建立起来。考试信用管理制度的缺失,已经成为考试失信现象频现的原因之一。

国家相关惩罚措施乏力。根据2004年的《国家教育考试违规处理办法》对教育考试机构、涉考工作人员、考生的违规行为进行认定与处理,但究其本质,缺乏惩罚机制的考试管理模式对考生、涉考工作人员与教育考试机构没有太大的警示或震慑作用,对所涉及的考试舞弊的处理处罚力度欠缺,量刑太轻。协助作弊的考试工作人员权衡利弊后,认为作弊处罚的成本不高,而愿意为了高额的回报铤而走险。

2.3.4 意识环境剖析

大学生个性张扬,对考试诚信认识不足,不屑被规章制度、社会道德等约束,往往有打破常规的行为和想法。这种个性与学校的教育制度、课程考核方式的碰撞使得部分学生在考试的过程中产生一些功利性的考试失信行为。为了达到考试通过的近景目标,他们的评判标准以对自己有利为原则,全然不理会社会诚信道德规范的约束。总结本次对学校学生考试诚信意识的调查数据发现,明确反对考试作弊、并从意识上坚决抵制的学生占28.4%,有43.4%的学生曾经有过作弊行为,还有28.2%的学生考试诚信意识模糊。近7成的学生模糊的道德意识以及侥幸心理的存在对学生考试失信有重要影响。

3 考试失信的改善途径

3.1 营造公平考试环境氛围

就目前的大环境来说,应试教育需要以考试作为衡量手段,短期内其功利性不会有太大的改变,但是相关部门可以联合起来,铲除非法生产、销售科技作弊器材的商家,对互联网上的“助考”信息采取技术手段予以整治,切断作弊信息的传播渠道。有效地协调人防与技防,借助科技防作弊工具和专业的监考知识技能将考试作弊行为扼杀在开考之前,净化考试风气。

3.2 “以分为本”向“以人为本”过度

学校和社会要改变“以分为本”的传统思想,确立“以人为本”的考评机制。健康的考评机制以促进人的全面发展为目标,学校的教务管管理部门和学生管理部门,针对目前的考试失信问题也推行了一系列的措施,如教学管理部门尽量在考试形式、考试分数权重比例、自主创新学分、考试的监考力度上进行了改革,学生管理部门在学生的入学教育、诚信教育、日常管理方面进行了侧重。

3.3 道德教育和诚信教育的加强

此项包含涉考人员的道德教育和考生的道德教育两方面。教育考试人员的职业道德引导教育、心理干预以及学生的诚信道德教育都不可偏废,创建诚信的过程是一个漫长的、和风细雨、润物无声的过程,更不能因为短期不见成效而放弃。在对考生道德教育的同时引入时间管理,让考生把考试的重点放在平时,有效地利用平时学习的时间,夯实基础。注重知识与文化的均衡发展,培养学生对所学领域的强烈兴趣,并意识到思考和感悟远比知识本身更加重要,增强文化修养。改变填鸭式的教育模式,保持知识与文化的均衡发展,将给考试诚信建设提供一片蓝天。

3.4 不断完善监督、惩罚制度

2005年《教育部关于开展诚信考试专题教育的通知》的公布举措足见考试作弊的普遍性、严重性及教育部门所承受的社会压力。在监督管理方面,做到内外部监督并重,除了驾驭主管部门、考试机构的内部监督,还要强化如考生、考生家长以及社会舆论的外部监督意识。在惩罚制度方面,教育部和相关主管部门要加大考试作弊的风险成本以及处罚力度,根据法学理论的论述,当作弊违法的成本大于作弊收益的5倍时,作弊行为就会有所遏制或者收敛;而当作弊违法的成本大于作弊收益的10倍以上,作弊行为基本就能得到抑制或者杜绝。

3.5 考生诚信档案的建立健全

《国家教育考试违规处理办法》第30条:“教育考试机构应当建立考生诚信档案,记录、保留在国家教育考试中作弊考生的相关信息。此项已经在高校学籍注册制度中实施,充分利用现代先进的信息技术手段,构建考生诚信档案,将考生的违规情况以及处理结果等信息如实向社会公布,以接受社会对考生信息的实时查询及动态跟踪,并进一步提高考试信用管理制度的可操作性、严密性以及良性循环性。此举具有一定的威慑作用。

4 结语

考试失信问题不能简单、孤立地寻找其原因,而应该分析考试生态系统的每一个环节,以及各环节间的平衡、协调、制约作用,考试失信问题的改善更需要时间的积淀和智慧的积累。

[1]尤兰芳.大学生考试作弊研究——基于某高校2001-2009年356名作弊大学生处分档案资料的分析[J].法制与社会,2011(15):230-233,235.

[2]刘亚东.文化生态学视野下高校考试作弊处罚制度建设的思考[J].中国成人教育,2011(8):50-51.

[3]江春明.浅议学历考试失信的表现、原因及对策[J].福建广播电视大学学报,2011(5):74-77.

[4]张道远.高职学生考试失信成因及对策探析[J].教育教学论坛,2012(S1):266-269.

[5]杨华轲.基于文化生态学视野的大学生作弊问题研究[J].华北水利水电学院学报:社科版,2013(4):124-125,138.