要素价格扭曲、外需疲软与中国制造业技术复杂度动态演进

2014-11-13陈晓华

陈晓华,刘 慧

(浙江理工大学 经济管理学院,浙江 杭州310018)

一、引言和文献综述

改革开放以来,中国经济的增长速度创造了世界经济增长领域的一大“奇迹”(Rodrik,2006),持续快速的经济增长逐渐成为了中国制造业技术复杂度演进的主要动力(Rodrik,2006;黄先海等,2010)。然而随着改革开放的深入和世界经济形式的发展变化,中国经济增长出现了两个新的瓶颈:一是经济增长与要素价格扭曲的矛盾日益突出,中国的要素市场改革长期滞后于经济发展水平(张杰等,2011),形成了明显的要素价格扭曲格局,这种扭曲在部分区域和产业还呈现出日益严重的趋势(简泽,2011),这种矛盾不仅导致中国经济运行的低效率,还不断地削弱经济增长的潜力和动力;二是外需疲软,持续稳健的外需一度是中国经济增长的助推器,然而金融危机过后,外需疲软已经成为了中国制造业不得不面对的困境,以2014年2月和3月为例,中国出口额同比分别下降了18.1%和6.6%。这两大“瓶颈”对中国经济增长产生了深远的影响,使得中国经济增长的效率和速度明显下降。

这两大“瓶颈”是否会对中国制造业技术复杂度动态演进产生冲击呢?实现制造业技术复杂度快速升级是中国提升当前经济质量的核心内容和重要途径,为此,研究要素价格扭曲和外需疲软对中国制造业技术复杂度的影响,对中国制定技术赶超和经济增长方式转变方面的政策具有重要的参考价值。那么已有研究对上述作用机制是如何解释的呢?综合要素价格扭曲、外需疲软和技术复杂度三个领域的已有研究,可以发现其具有以下两大特征:

一是要素价格扭曲与制造业技术复杂度方面的研究几乎是平行的,但从看似平行的研究中可以推测出二者的关系。目前仅有踪家峰、杨琦(2013)基于产业层面的数据就要素价格扭曲对技术复杂度的影响进行了研究,他们发现:要素价格扭曲会对制造业出口技术复杂度产生显著的影响。基于已有的平行研究可以推断出要素价格扭曲会给技术复杂度演进带来两个方面的影响:一是制约效应,要素价格扭曲不仅会导致要素配置效率的下降(罗德明等,2011),还会打击科技人员和研发资本的积极性(简泽,2011),进而制约一国制造业技术复杂度的升级;二是促进效应,要素价格扭曲则意味着企业能够以较低的价格获得质量相对较高的生产要素(Brandt等,2013),从而在一定程度上提高企业的获利能力,这使得企业更有能力引进高技术和进行技术革新,进而提高企业产品的技术复杂度。

二是关于外需与制造业技术复杂度的研究较多(如Rodrik,2006;黄先海等,2010;刘慧等,2014),而考虑外需疲软的研究不多,但能从外需研究中逆向推导出外需疲软对技术复杂度的作用效应。基于已有研究可知,外需疲软会对制造业技术复杂度演进产生两个方面的影响:一是“倒逼”效应,当外需疲软时,企业会采取通过加大投资的形式提高现有产品的技术水平或介入技术含量更高的新产品以赢得市场,此时企业的产品技术复杂度会随之提高;二是“锁退”效应,当企业无能力介入高技术含量新产品或提高技术水平时,不得不被动接受外需疲软而减产,甚至停产,此时企业获利能力受限,企业改进技术复杂度的能力被“锁定”,甚至出现抵押高技术资产引致技术复杂度“倒退”的现象。

已有研究为本文的展开奠定了扎实的基础,但仍存在以下不足:一是要素价格扭曲和外需疲软对技术复杂度的作用机制仅能通过推理实现,具体的经验研究相对较少;二是要素价格扭曲现有的测度方法多为宏观产业层面的,缺乏微观企业层面的测度方法;三是企业既是要素价格扭曲和外需疲软的微观承受者,也是技术复杂度升级战略的执行者,已有研究并未考虑企业异质性特征,所得结论不一定能反映企业的微观行为机制;四是外需疲软与要素价格扭曲是我国制造业技术复杂度演进中所面临的相对较新的外部特征,尚无学者就二者共存对中国制造业技术复杂度演进的作用机制进行经验分析。为弥补上述不足,本文基于企业异质性理论的最新研究结论,在考虑企业要素投入的内生性及不可观测性特征的基础上,构建要素价格扭曲的新测度方法,进而基于企业异质性视角,运用Heckman两步法揭示要素价格扭曲和外需疲软对制造业技术复杂度的微观作用机制。

二、中国制造业要素价格扭曲与外需疲软的特征分析:基于微观企业视角

(一)数据的来源与处理

本文采用2000-2007年《中国工业企业数据库》的数据进行分析,该数据库中2004年的“出口交货值”缺失,考虑到外需是本文的核心解释变量之一,本文借鉴刘慧等(2013)的研究将2004年数据剔除,并将样本数据中的“明显”异常值剔除。另外本文还将内外资“统计差异”较大的产业剔除,如电器机械及器材制造业(统计起始时间不一致)和烟草制品产品(外资几乎无统计数据),最终样本行业有27个。①本文所采用的产业与刘慧等(2014)一文相同,具体请参照刘慧等(2014)一文。

(二)要素价格扭曲的测度与分析

借鉴Hsieh和Klenow(2009)和施炳展、冼国明(2012)的研究,本文借助C-D函数从微观企业层面测度中国要素价格扭曲程度,具体生产函数如下:

其中,Y为企业的产出,用企业工业增加值表示;L为企业劳动投入,K为资本投入。此时,企业劳动和资本要素的边际产出分别为:

由此,我们可以测算出要素的价格扭曲程度:

其中,r为资本的实际报酬,用利息率表示;w为劳动力的实际报酬,用工资表示;DK和DL分别为资本和劳动价格扭曲程度。考虑到Levinsohn和Petrin(2003)提出的LP法不仅能够处理变量间的内生性,还能捕捉“零投资”样本信息,本文采用LP法来测度α、β。实际测度中,不仅采用了Levinsohn和Petrin(2003)建议的企业中间投入变量,还纳入企业财务及管理方面的信息作为识别不可观测变量的代理变量。在测度出α和β的同时,本文测度出了企业的全要素生产率(TFP)。利息的测算我们参考施炳展、冼国明(2012)的做法,首先测算出企业利息支出与负债合计的比值,当该比值高于0.05时,将其设定为该企业的利率,当比值小于0.05或为空缺时,以各所有制企业历年贷款的平均利率表示该企业利率。

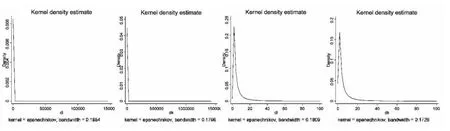

图1 2000-2007年劳动和资本价格扭曲程度的分布

由于数据样本相对较大,“非明显”异常样本在初次筛选中并未完全剔除,使得部分企业的测度结果严重偏离要素价格扭曲实际,进而呈现出显著的非正态特征(见图1左一和左二)。我们在参照张琼(2010)关于正态分布非线性估计研究结论的基础上,采用正态分布去除“两端异常极值”的方式删除了测度结果中要素价格扭曲程度大于100和小于0.01的企业。图1中右一和右二报告处理后的分布情况,可见处理后的数据更接近于正态分布,更符合大样本数据的分布规律。另外考虑到新进入和退出的企业有着不同于普通企业的运行机制,可能会加剧或缓解企业的要素价格扭曲程度,进而影响测度结果的可靠性,我们将正态化处理后样本中持续经营的企业(2000-2007年)作为研究对象。经过上述筛选后的企业共有34 794家。

表1报告了中国制造业要素价格扭曲的测度结果,整体上看劳动和资本的价格扭曲程度均呈现出上升的趋势,劳动价格扭曲程度从2000年的5.57提升到了2007年的6.18,资本价格扭曲程度从2000年的6.17提升到了2007年的7.52,资本价格扭曲的增幅大于劳动力。这一现象出现的原因可能在于:“民工荒”的持续出现一定程度上提高了劳动力的报酬,进而放缓了劳动力价格扭曲加大的步伐,另外中国持续采用投资推动经济增长的政策也在一定程度上加剧了资本价格扭曲程度。从存在价格扭曲企业的比重上看,有劳动力价格扭曲企业的比重(>90%)明显大于有资本价格扭曲企业的比重(>60%),且多数制造业企业存在要素价格扭曲。从所有制上看,集体企业和私营企业的要素价格扭曲程度最高,其次是两类外资企业,而扭曲程度最低的是国有企业。

(三)外需疲软的测度与分析

大面积的外需疲软出现在金融危机之后,国内外学者对外需疲软并未形成系统的测度方法,已有文献多简单采用本年度出口额与前一年度出口额对比的形式衡量外需疲软。①外需疲软领域专门的研究相对较少,大量的文献为报道,且多采用本年度与上一年度对比度形式来分析外需疲软,本文研究方法的优点在于:有更强的识别力。如当第一年企业出口额为100万,第二年出口额为80万,第三年出口额为85万时,采用简单两年对比的形式第三年不会被界定为外需疲软,而实际上企业并未达到“完全开工”状态,处于外需疲软阶段,而采用本文的测度方法则能有效地捕捉该信息。本文并未采用简单对比的形式来判定外需疲软,而以企业连续几年的出口情况来判定企业的外需疲软,具体为:企业当年出口额比2000年至上一年度中任何一年出口额少10%时,我们认定该企业为外需疲软。

表1 2000-2007年要素价格扭曲程度的测度结果

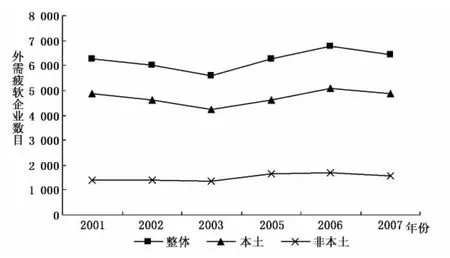

图2和图3报告了2001-2007年中国制造业外需疲软的判定结果,由图2可知,2001-2007年间面临外需疲软压力的企业数量呈现波动状态,面临外需疲软的本土企业数量明显大于非本土企业数量,且本土企业的曲线与整体层面的曲线几乎平行,这在一定程度上表明:本土企业是我国外需疲软的微观承担主体。由图3可知面临外需疲软的资本密集型企业数量明显高于劳动密集型企业,但劳动密集型企业面临外需疲软的比重明显高于资本密集型企业,这在一定程度上表明:外需疲软给劳动密集型企业带来的冲击面大于资本密集型企业。出现这一现象的原因可能在于:我国劳动密集型产品的差异化程度低于资本密集型产品,在外需疲软时更倾向于采取“竞相压价”的营销措施,进而使得国际订单被多数企业所分解,导致很多企业未能得到满足自己产能的外部需求,从而出现较大面积的外需疲软。

图2 本土与非本土企业外需疲软的判定结果

图3 要素密集度异质性企业外需疲软的判定结果

三、模型的设定与变量的选择

(一)模型的设定

由于无法直接观测到企业的技术复杂度,本文借鉴林毅夫(2002)和康志勇(2013)的研究,采用间接推算法来衡量企业的技术复杂度。林毅夫(2002)认为在给定的要素禀赋条件下企业最优的技术复杂度选择函数为:为“比较优势零值曲线”的斜率,①T CI*通过计量回归的形式求得,具体推导请参照林毅夫(2002)和康志勇(2013)的研究。而企业的实际技术复杂度可以表示为TCIi=(Ki/Li)/(K/L),其中Ki、Li、K和L分别表示企业层面的资本与劳动力和全国层面的资本与劳动力。当TCIi>TCI*时,可以认定企业为高技术复杂度企业,为此,被解释变量(FZD)可以采取如下方式设置:当TCIi>TCI*时为1,否则为0。企业从0变为1,则表明该企业出现了技术复杂度升级(林毅夫,2002;康志勇,2013)。

比林毅夫(2002)和康志勇(2013)更进一步,本文作了如下改进:一是考虑到不同要素密集型制造业的最优技术复杂度选择存在较大的差异,我们将TCI和TCI*中的国家层面资本与劳动力换成具体产业层面的资本与劳动力进行核算;二是本文采用的是微观大样本数据,微观企业层面的劳动力流动性较高,进而使得企业的资本密集度很容易出现偏离“比较优势零值”的情况,本文提高门槛标准,以提高估计结果的可靠性,即当TCIi>2TCI*时,令被解释变量(FZD)为1,否则为0。

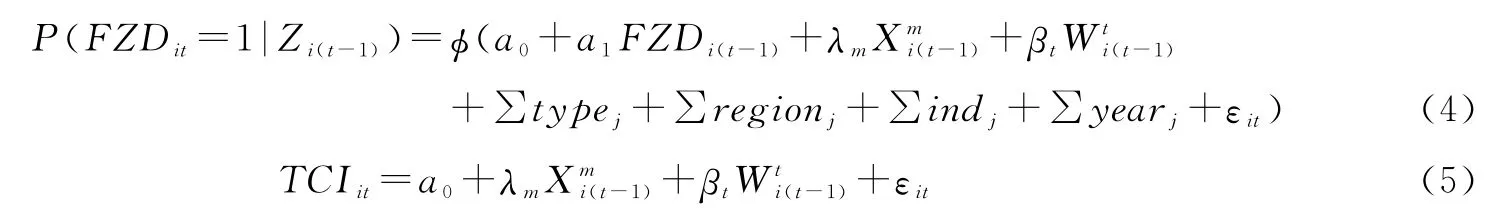

上述方法还不能刻画以下两种现象:一是低技术企业以未突破2TCI*的方式提升的技术复杂度;二是高于2TCI*企业的技术复杂度升级。即该方法只能刻画技术复杂度的“质变”,不能很好地刻画技术复杂度的“量变”。为此,采用上述被解释变量进行估计可能存在“因非随机选择而产生的样本选择偏差”。而Heckman(1979)的选择模型能有效地处理上述问题,为此,我们借鉴Heckman(1979)的研究,同时构建“质变方程”和“量变方程”来刻画要素价格扭曲和外需疲软对技术复杂度的影响。具体方程如下:

式(4)为“质变方程”,式(5)为“量变方程”。其中,Zi(t-1)为企业所具备的异质性特征,Φ(·)为概率密度函数,FZD用来刻画企业技术复杂度的“质变”过程,TCI用来刻画企业技术复杂度的“量变”过程。X是解释变量,即要素价格扭曲及外需疲软,W为其他控制变量。由于企业的技术复杂度升级可能存在“初始状态依赖”,本文将技术复杂度高低的前一期状态作为解释变量置于本文的实证方程,结合赵伟、赵金亮(2011)的研究可知:该变量还能反映企业技术复杂度升级型探索的沉没成本。另外为了缓解变量“共时性”可能引致的估计偏差,我们将所有的控制变量和解释变量取滞后一期。最后在“质变方程”中我们还进一步加入了企业所有制类型(type)、省级区域(region)、行业(ind)和年份(year)的虚拟变量,以提高估计结果的可靠性。②行业虚拟变量由二位码制造业生成,所有制虚拟变量由三位码企业所有制类型生成。

(二)变量的选择

本文的被解释变量为2000-2007年持续经营企业的技术复杂度,核心解释变量为要素价格扭曲和外需疲软(EX),要素价格扭曲采用前文基于LP法的测度结果,外需疲软基于前文的研究以虚拟变量的形式表示,当企业存在外需疲软时,令EX为1,否则为0。

为了提高估计结果的可靠性,本文选择了能反映企业技术复杂度升级异质性特征的控制变量。具体有:(1)全要素生产率(TFP),TFP是刻画企业异质性的核心变量之一(赵伟、赵金亮,2011),本文采用前文基于修正后LP法的测度结果表示;(2)员工技能(WAGE),员工技能是企业技术复杂度演进的智力基础,考虑到员工技能往往与工资成正比(赵伟、赵金亮,2011),我们采用企业员工平均工资的自然对数表示;(3)新产品(NEW),新产品不仅是企业技术复杂度高低的体现,也是企业实现技术复杂度升级的重要路径,本文以虚拟变量形式表示,当企业有新产品推出时,令NEW为1,否则为0;(4)企业规模(SIZE),规模与企业的风险承受能力密切相关,规模越大的企业从事技术复杂度升级和赶超的能力往往越强,文中以企业固定资产的自然对数表示;(5)投入产出效率(MID),投入产出效率越高的企业,其盈利能力和技术复杂度提升能力越强。实证中用ln(工业增加值/中间投入+1)表示;(6)补贴(SUB),补贴主要是用于反映政府优惠型政策对企业技术复杂度升级的影响,以虚拟变量的形式表示,当企业获得补贴时,令SUB为1,否则为0;(7)企业年龄(AGE),企业年龄是企业生存能力和市场经验的集中体现,本文以企业存在年龄的自然对数表示。

四、计量结果与分析

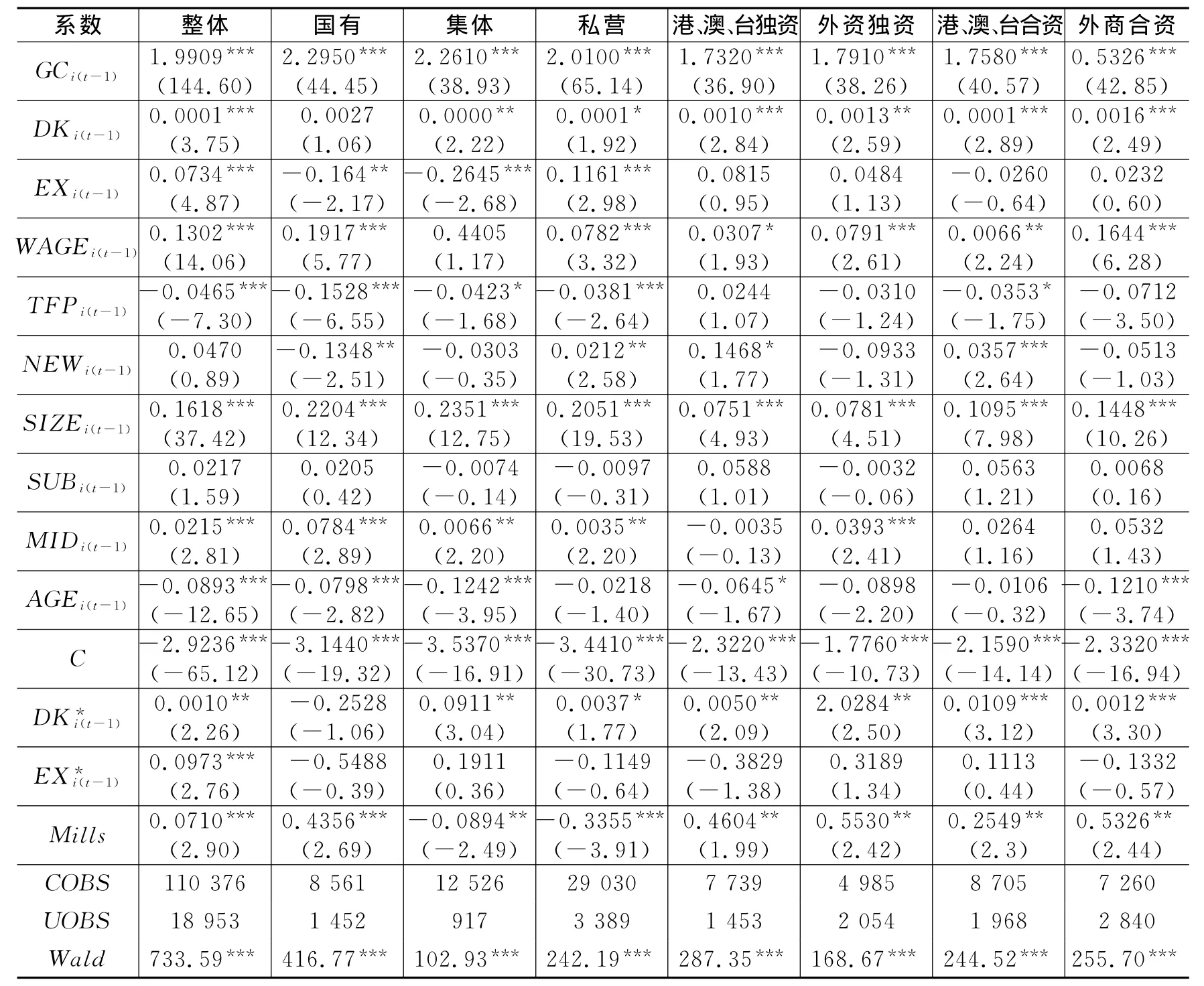

(一)两倍门槛阀值条件下的估计结果与分析

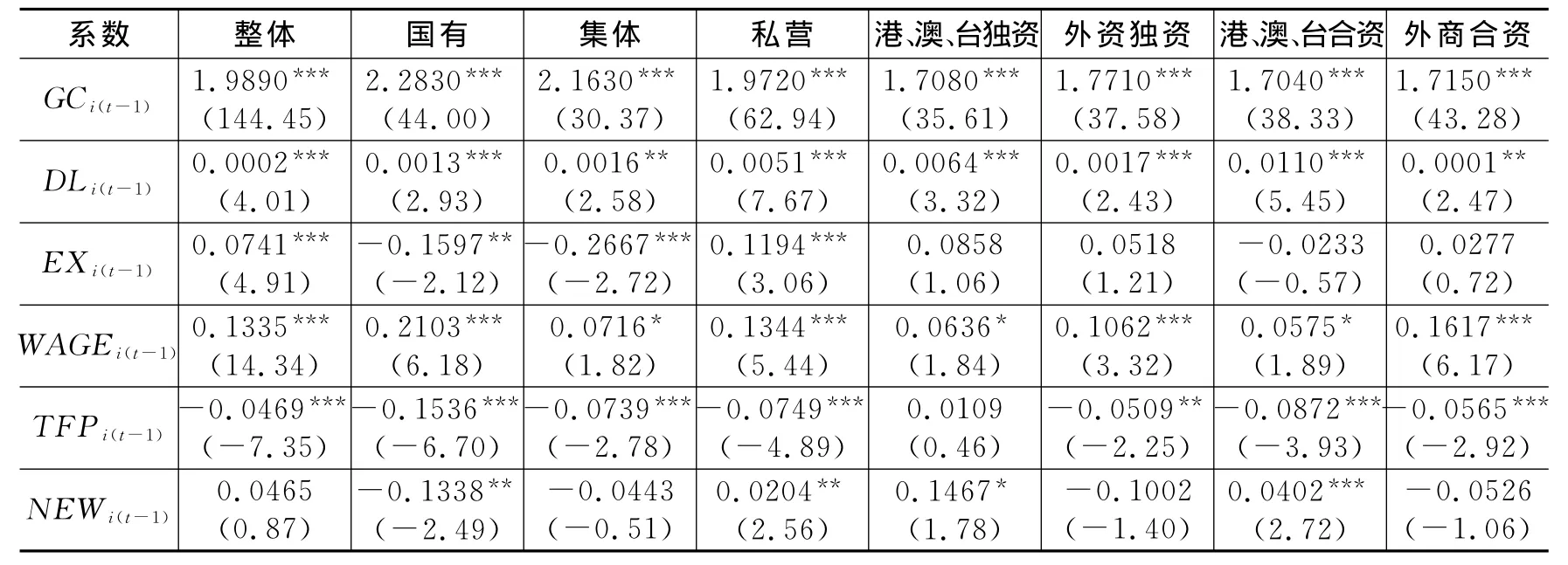

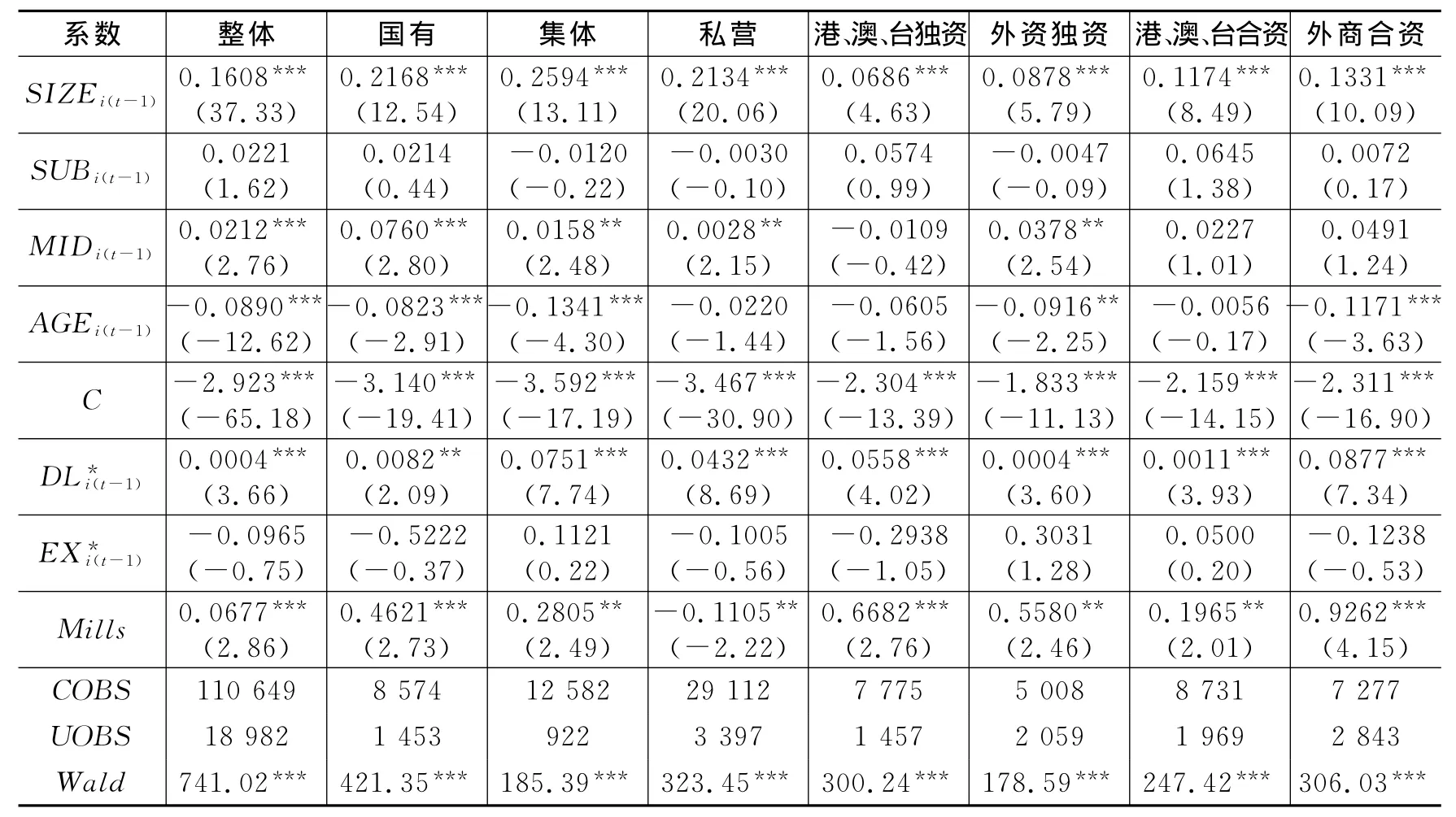

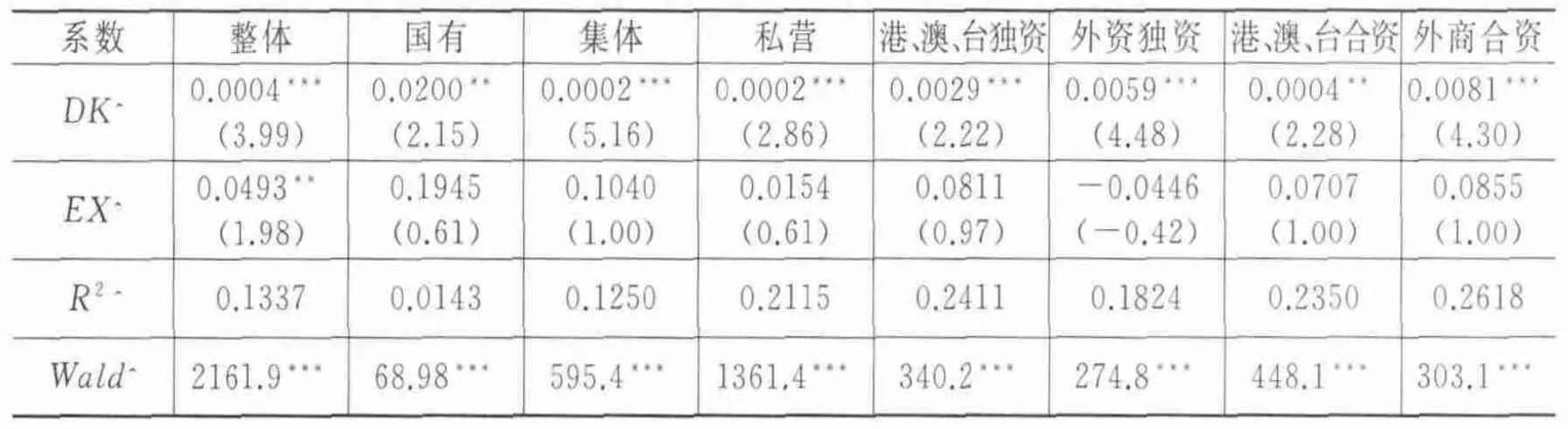

本文首先以两倍门槛值作为“质变”阀值,就要素价格扭曲和外需疲软对制造业技术复杂度的影响进行实证分析。表2和表3分别报告了不同所有制层面劳动和资本价格扭曲的估计结果,各层次回归中Heckman两步法的米勒系数均通过了至少5%的显著性检验,可见样本确实存在选择性偏差的风险,为此,采用Heckman两步法进行分析更为合理。

表2-3中解释变量的估计结果表明:首先,劳动力价格扭曲在“量变”和“质变”方程的估计结果中均显著为正。这表明劳动价格扭曲不仅推动了我国制造业技术复杂度“量变”型升级,还能促进制造业技术复杂度“质变赶超”型升级(跻身高技术复杂度企业),可见劳动力要素价格扭曲引致型的促进效应大于制约效应。其次,资本价格扭曲有利于促进我国非国有企业技术复杂度的“质变”和“量变”型升级,但对国有企业的作用力不显著,导致这一现象出现的原因可能在于:一方面,当前的代理机制降低了国有企业的经营效率和技术敏感性(刘慧等,2013),使得资本价格低估对国有企业技术复杂度升级的作用力不明显;另一方面,国有企业获得资金的渠道远优于非国有企业,也在一定程度上降低了资本价格扭曲对其技术复杂度升级的影响。最后,外需疲软不利于企业技术复杂度“量变”型升级(量变方程估计结果未通过10%的显著性检验),也不利于公有制企业“质变”型升级,却有助于私营企业“质变”型技术复杂度升级。可见,在外需疲软情况下,私营企业往往倾向于采用“蛙跳型赶超”介入高端技术领域的方式赢得国际市场,而并非“渐进式”技术进步,即外需疲软给私营企业带来的“倒逼”效应大于“锁退”效应。上述估计结果还表明:要素价格扭曲在一定程度上能冲淡外需疲软带来的负效应,二者对制造业技术复杂度的正向影响具有叠加特征。

综合分析控制变量的估计结果还能得到以下发现:一是企业技术复杂度的前一期状态对后一期状态具有显著的正效应(估计结果通过1%的显著性检验)。这一结论从微观层面证实了“企业技术初始依赖”理论的准确性,为该理论的发展提供了微观的经验证据。结合企业异质性理论的基本观点,我们还能得到如下结论:企业进行技术复杂度升级型探索所付出的“沉没成本”,有利于企业技术复杂度的升级和蛙跳,为此,应大力支持有能力的企业进行更高技术方面的研发和探索,以提高企业的技术复杂度。

二是企业全要素生产率的估计结果要么显著为负,要么不显著。这表明:全要素生产率提升未能有效促进制造业技术复杂度的深化,即在全要素生产率得以提升的条件下,企业会满足于全要素生产率提升所带来的利润,而懒于采取技术革新型赶超策略,可见中国制造业企业存在一定的“技术复杂度革新惰性”。“技术复杂度革新惰性”在企业经营经验(年龄)的估计结果中得到了印证,该变量在所有的估计方程中也显著为负(通过至少1%的显著性检验),即市场经验越丰富的企业越懒于进行技术复杂度升级与赶超。

表2 两倍门槛阀值条件下不同所有制的估计结果:资本价格扭曲

表3 两倍门槛阀值条件下不同所有制的估计结果:劳动力价格扭曲

续表3 两倍门槛阀值条件下不同所有制的估计结果:劳动力价格扭曲

三是新产品有效地促进了私营企业和港、澳、台企业技术复杂度的升级,对国有企业表现出显著的负效应,而对外资企业和集体企业的作用力不明显。出现这一现象的原因可能在于:首先,私营企业和港、澳、台企业新产品的竞争力往往高于老产品,使其获利能力和高技术资产购买能力得到改善,进而推动了自身技术复杂度的提升;其次,外资企业的新产品决策由国外母公司的发展战略外生决定(刘慧等,2013),从而使得新产品对其技术复杂度的影响不敏感;最后,因局部垄断和不当代理等原因,公有制企业对有效市场需求的捕捉能力不强,这不仅会降低其新产品的市场认可度,还可能导致新产品的销售收入难以弥补其大量研发投入,进而使得新产品对其技术复杂度的作用力不明显,甚至表现为负作用。

表4 三倍门槛阀值条件下不同所有制的估计结果:资本价格扭曲

续表4 三倍门槛阀值条件下不同所有制的估计结果:资本价格扭曲

四是员工技能的提升和企业规模的扩大均有助于企业技术复杂度“量变”和“质变”型升级,为此,应鼓励企业多进行员工技能培训和固定资产投资,以加快我国企业技术复杂度升级和赶超的速度。生产性补贴的估计结果要么显著为负,要么不显著,这表明现有的补贴制度未能有效地促进企业进行技术复杂度升级。导致这一现象的原因可能在于,补贴的增加意味着企业在未改进技术的条件下获得更高的利润,从而在一定程度上降低了企业进行技术复杂度革新的动力,增强了企业的“技术复杂度革新惰性”。另外投入产出效率的估计结果显示,投入产出效率的提升能有效地促进本土企业和港、澳、台合资企业技术复杂度的升级,但对其他类型外资企业的作用力并不显著,这或许在一定程度上表明,港、澳、台合资企业的本土化融合程度高于其他类型的外资企业。

表5 Tobit估计和工具变量2SLS估计的单边稳健性检验结果

续表5 Tobit估计和工具变量2SLS估计的单边稳健型检验结果

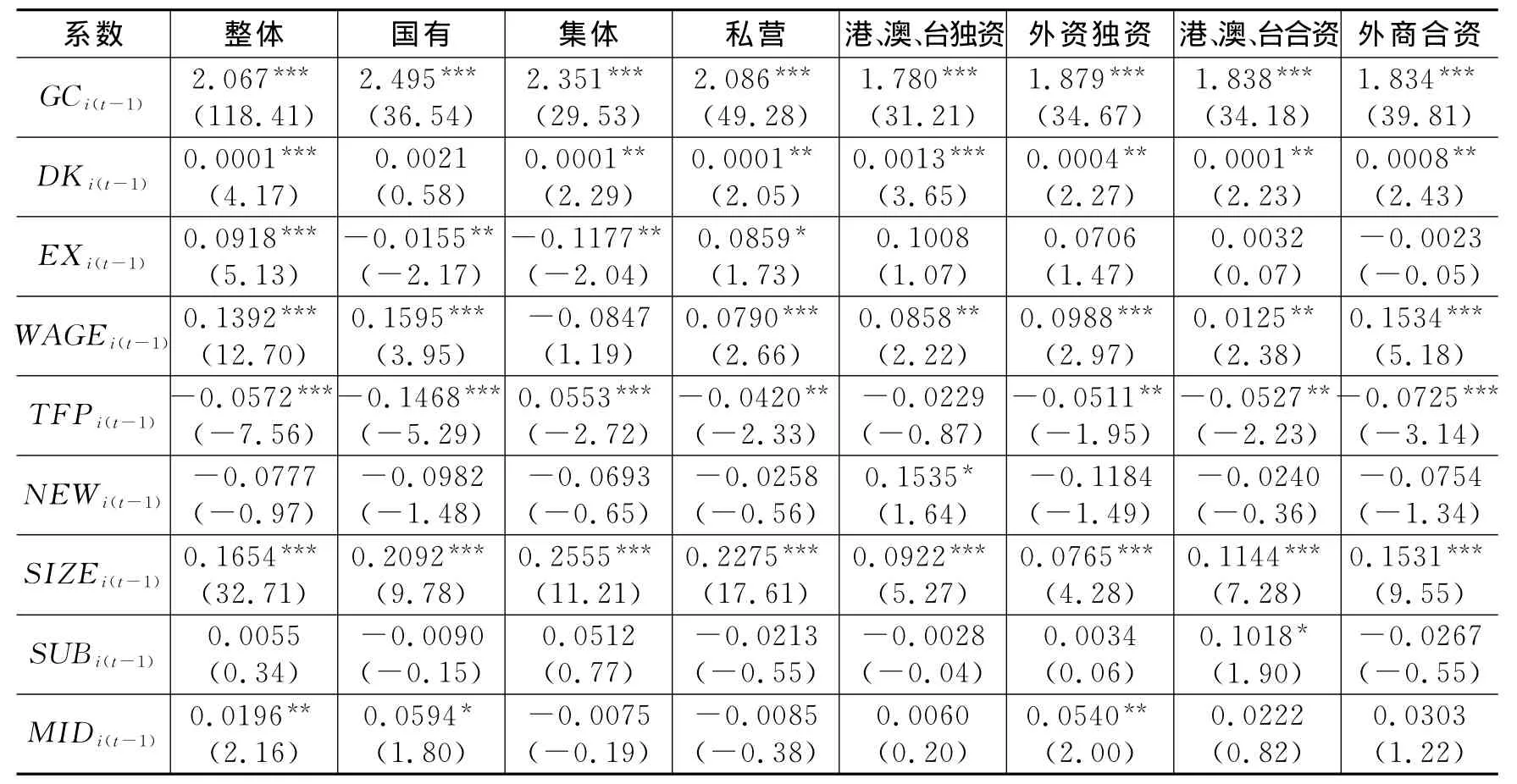

(二)三倍门槛阀值条件下的实证估计:兼顾范围调整型稳健性检验

本部分通过将质变从两倍门槛提升到三倍的形式,就要素价格扭曲和外需疲软对制造业技术复杂度的影响再次进行实证分析。表4报告了三倍门槛条件下资本价格扭曲和外需疲软的影响效应。对比表2和表4可知,各个变量的预期符号与显著性几乎相同,三倍门槛条件下劳动价格扭曲的估计结果(限于篇幅此处不再给出)与表3较为相似。由此可以得到如下结论:首先,偏离“比较优势零值”较近企业与偏离“比较优势零值”较远企业的技术复杂度“量变”和“质变”型升级的机制较为相似;其次,要素价格扭曲和外需疲软对相同所有制企业技术复杂度的作用机制不随企业技术复杂度的高低而变化;最后,调整门槛阀值对估计结果影响不大,前文表2和表3的估计结果是相对稳健的。

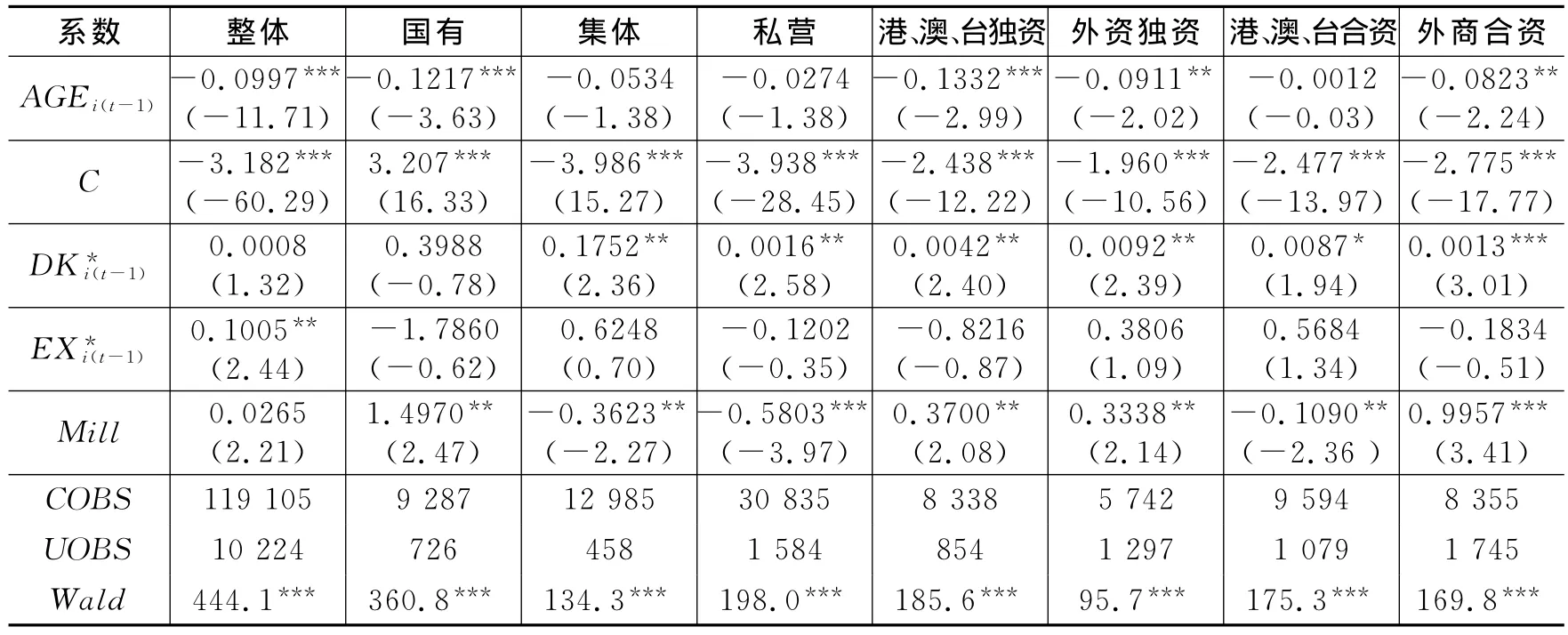

(三)Tobit估计和工具变量2SLS估计的单边稳健性检验

前文运用Heckman选择模型从微观层面揭示了要素价格扭曲和外需疲软对我国制造业技术复杂度演进的作用机制。考虑到Heckman选择模型的“质变方程”和“量变方程”分别为Probit模型和面板数据模型,我们进一步采用Tobit模型和工具变量2SLS估计模型分别对Heckman选择模型中的Probit估计和面板数据模型进行单边稳健性检验。表5报告了资本要素价格扭曲的单边稳健性检验结果,对比表2和表5可知:Tobit及工具变量2SLS的估计结果在预期符号和显著性方面与Heckman估计结果颇为接近,这进一步证实了前文的估计结果是稳健的。劳动要素价格扭曲得到了相似的估计结果,限于篇幅,此处不再赘述。

五、结论与启示

本文基于企业异质性理论的最新研究,构建了一个能够有效处理“内生性”和“零投入”样本的要素价格扭曲的微观测度方法,在测度出企业资本和劳动要素价格扭曲的基础上,运用Heckman两步法选择模型,从“质变”和“量变”型升级视角与“两倍门槛”和“三倍门槛”层面就要素价格扭曲和外需疲软对中国制造业技术复杂度动态演进的影响进行了实证分析,得到的结论与启示主要有:

一是中国制造业要素价格扭曲有一定的加剧倾向,但加剧进程明显放缓。要素价格扭曲是市场资源错配出现的一个重要诱因(罗德明等,2011),其将导致资源处于低效率使用的状态。要素价格扭曲加剧进程的放缓表明:2000-2007年的市场化改革取得了一定的成效,但并未从根本上扭转要素价格扭曲和资源配置效率趋于恶化的趋势。为此,有必要加大市场化改革力度,更好地发挥市场导向在要素配置中的作用,促使中国要素使用效率不断向帕累托最优状态收敛。

二是要素价格扭曲已经成为中国企业技术复杂度升级和赶超的“助推型资源”。虽然劳动力价格扭曲和资本价格扭曲对技术复杂度动态演进的推力不尽相同,但两种扭曲的加剧不仅能有效地推动中国企业技术复杂度升级,还能在一定程度上弥补外需疲软给制造业技术复杂度升级带来的负效应。企业技术复杂度升级长期依赖于要素价格扭曲的一个直接后果是造成大量资源浪费,侵蚀经济的长期发展潜力。为此,应采取完善要素市场价格体系和矫正企业技术复杂度演进“动力体系”的双管齐下策略,以降低企业对要素价格扭曲型“助推力”的依赖,使我国制造业逐渐形成技术复杂度升级和要素配置效率互促型升级机制。

三是外需疲软会改变本土企业技术复杂度升级的原有“轨迹”,对外资企业“升级轨迹”的影响不明显。外需疲软对各种所有制企业技术复杂度量变型升级的作用力并不明显,但会促使低技术复杂度私营企业“蛙跳”为高技术复杂度企业,也会使得高技术复杂度公有制企业“跌出”高技术复杂度门槛,“沦为”低技术复杂度企业,这表明私营企业应对外需疲软的机制和能力优于公有制企业。为此,有必要重新审视和修正公有制企业应对外需疲软的机制和策略,以促使公有制企业更为科学地应对外需疲软,另外应构建更为完善的公私企业合作机制,以使得私营企业的应对经验能有效地传播到公有制企业。

四是“技术复杂度革新惰性”已经成为我国制造业技术复杂度升级过程中不得不面对的难题。两倍门槛和三倍门槛的实证结果显示,全要素生产率均未对技术复杂度表现出显著的正效应,即各种所有制企业普遍存在“技术复杂度革新惰性”,企业市场经验(年龄)的估计结果也印证了上述观点。经验丰富和高全要素生产率的企业往往是其他企业学习和模仿的“典范”,其所具备的“惰性”很容易降低同行业企业创新的积极性,从而不利于中国经济增长质量的提升。为此,应积极鼓励和支持“典范”型企业进行技术创新和技术复杂度赶超,使其更好地发挥行业“引领”功能,加快制造业增长方式整体性转变步伐。

五是人力资本和物质资本是我国制造业技术复杂度升级和赶超的核心动力,补贴未能有效地促进中国制造业技术复杂度的升级与赶超。员工技能和企业规模在不同所有制企业中的估计结果均显著为正,这一结论与陈晓华、黄先海(2011)省级区域层面的估计结论是一致的,即二者为中国制造业技术复杂度升级与赶超的核心动力。对比本文与已有研究(如施炳展,2012)关于补贴的研究结论可知,我国的补贴具备了数量提升功能,对制造业技术内涵的提升却无能为力。这一情况明显违背了政府进行补贴的初衷,为此,政府应在反思现有补贴政策的基础上,给予技术内涵提升型企业更多的补贴,使得补贴同时发挥“量”和“质”的功能,以扭转补贴在企业技术内涵提升中无所作为的不利局面。

[1]陈晓华,黄先海,刘慧.中国出口技术结构演进的机理与实证研究[J].管理世界,2011,(3):44-57.

[2]黄先海,陈晓华,刘慧.产业出口复杂度的测度及其动态演进机理分析——基于52个经济体1993-2006年金属制品出口的实证研究[J].管理世界,2010,(3):44-55.

[3]简泽.市场扭曲、跨企业的资源配置与制造业部门的生产率[J].中国工业经济,2011,(1):58-68.

[4]康志勇.技术选择、投入强度与企业创新绩效研究[J].科研管理,2013,(6):42-49.

[5]刘慧,陈晓华,吴应宇.基于异质性视角的中国企业创新决策机制研究[J].中南财经政法大学学报,2013,(3):143-150.

[6]刘慧,陈晓华,吴应宇.融资约束、出口与本土制造业出口技术复杂度升级——基于微观企业层面的机理与实证[J].山西财经大学学报,2014,(3):67-46.

[7]林毅夫.发展战略、自生能力和经济收敛[J].经济学(季刊),2002,(2):269-300.

[8]罗德明,李晔,史晋川.要素市场扭曲、资源错置与生产率[J].经济研究,2012,(3):4-14.

[9]施炳展.补贴对中国企业出口行为的影响——基于配对倍差法的经验分析[J].财经研究,2012,(5):70-80.

[10]施炳展,冼国明.要素价格扭曲与中国工业企业出口行为[J].中国工业经济,2012,(2):47-56.

[11]赵伟,赵金亮,韩媛媛.异质性、沉没成本与中国企业出口决定:来自中国微观企业的经验证据[J].世界经济,2011,(4):62-79.

[12]张琼.基于韦伯与正态分布非线性估计的我国人口死亡年龄分布[J].保险研究,2010,(8):3-9.

[13]张杰,周晓艳,李勇.要素市场扭曲抑制了中国企业R&D?[J].经济研究,2011,(8):78-91.

[14]踪家峰,杨琦.要素扭曲影响中国的出口技术复杂度了吗?[J].吉林大学社会科学学报,2013,(2):106-114.

[15]Brandt L,Tombeb T,Zhu X.Factor market distortions across time,space and sectors in China[J].Review of Economic Dynamics,2013,(16):39-58.

[16]Heckman J.Sample selection bias as a specification error[J].Econometrica,1979,47(1):153-161.

[17]Hsieh C,Klenow P.Misallocation and manufacturing TFP in China and India[J].The Quarterly Journal of Economics,2009,124(4):1403-1448.

[18]Levinsohn J,Petrin A.Estimating production functions using inputs to control for unobservable[J].Review of Economic Studies,2003,70(2):317-341.

[19]Rodrik D.What’s so special about China’s exports[J].China&World Economy,2006,14(5):1-19.