学习成果导向的《微波遥感》教学探索与实践

2014-11-10陈启浩刘修国

陈启浩,刘修国

(中国地质大学 信息工程学院,湖北 武汉 430074)

社会更需要“能力型”人才,从传统知识教育向能力培养的转变,已成国内外高等教育界的共识。以学生学习成果(Student Learning Outcomes,SLOs)为导向的教学模式[1],从以教师和教学为中心转向以学生和学习为中心,更注重人才能力的培养[2],已在美国、欧盟及我国港澳台地区取得了成功。随着遥感科学与技术的发展,社会对遥感技术高技能人才的需求更迫切,对遥感专业课程教学的要求也更高。以《微波遥感》课程为例,社会对不同能力的遥感专业人才的需求差异,要求微波遥感教学必须考虑到学生的个性化专业能力定位。同时,雷达干涉测量和极化雷达等新技术的发展,急剧增加了《微波遥感》课程的知识内容。

为了更好地满足不同层面的社会需求,顺应遥感学科发展的要求,如何提高遥感专业教学质量、有效增强学生的专业能力,是当前遥感专业课程教学必须面对和亟待解决的一个重要问题。

因此,本文以《微波遥感》课程为例,针对遥感专业学生不同层次的能力需求,重构《微波遥感》课程的知识模块,设计《微波遥感》课程的学习成果,并针对性选择合适的教学手段,对以学生学习成果为导向的遥感专业课程教学模式进行探索和实践。

一、《微波遥感》教学问题分析

面向遥感科学与技术专业本科生开设的《微波遥感》课程,通过教授微波遥感原理与系统、微波遥感图像的特点及处理、微波遥感的最新发展及应用等内容,使学生掌握微波遥感的基本原理及其图像处理的基本技能,为今后应用或进一步深造奠定基础[3]。我校《微波遥感》课程为专业选修课,共40课时,于大三上学期开设。前一学期开设的先行课程《遥感原理与应用》中包含有微波遥感原理简介的章节。

目前《微波遥感》课程教学的问题至少包括以下几个方面。

1.新知识的更新快,雷达干涉测量和极化雷达等相关新技术的发展,急剧增加了课程内容。在这种情况下,如何优化并重构课程知识模块是首先要解决的一个根本问题。

2.对不同层次能力需求和学生自身的特点和发展考虑较少。面向社会对遥感专业人才能力的需求,学生并不太清楚自己学习该课程后应该取得哪些具体、可测量的成果,随之影响了学生学习的积极性和主动性。

3.教学方式的不够灵活、合理,限制了教学效果的提升。实现和达到学生的最终课程学习成果,需要选择合适的教学方法,面向不同能力层次、不同的教学内容,如何采用合适的教学方法也很重要。

二、《微波遥感》学习成果导向教学

SLOs是对学生特定学习期望的描述,本质上是一种预期的教学目标,即学生学习了具体课程后应该取得的哪些具体、可测量的成果[4]。这些成果主要包括知识与理解力、能力和实际技能,也包括自信心、毅力、领导才能等学生成长的其他方面。

针对当前《微波遥感》课程教学存在的问题,学习成果导向的《微波遥感》教学需解决课程知识模块的优化与重构、不同层次课程SLOs的设计、教学方法与成果评价等问题。

1.课程知识模块重构。由新技术的发展而急剧增加的《微波遥感》课程知识内容,使得在有限的课程教学时间内,避免与先行课程的内容重复,提升学生的有效学习时间,确保学生对新技术的学习时间与效果成为课程知识模块重构的主要目的。

优化、重构《微波遥感》课程知识模块包括两个方面:①与其他课程的合理分工与有效协作:依据最新遥感专业培养方案,避免与先行课程中相关基础知识的重复;②合理增加新技术教学内容:结合社会需求及遥感学科发展情况,增加雷达干涉测量和极化雷达测量等重要的前沿知识模块。

课程内容模块的组织,以雷达遥感为主,在微波遥感基本原理与方法内容的基础上,重点扩展了雷达干涉测量和极化雷达信息处理两方面的内容。优化重构后的课程内容由以下三大知识模块构成:①微波遥感基本原理:包括微波遥感物理基础、雷达遥感原理、雷达图像的斑点噪声、几何特点及目视解译、合成孔径雷达系统及其发展等。重要知识点,如辐射传输理论、雷达方程、雷达散射截面、雷达侧视成像原理等,按照雷达系统的发展过程,结合实际雷达图像和应用实例串起这些抽象的概念和基础知识。该模块在《遥感原理与应用》中“微波遥感”内容的基础上扩展,避免过度重复。②雷达干涉测量:包括雷达干涉测量原理、差分干涉测量原理、永久散射体干涉测量原理及应用等。其中雷达干涉测量原理是核心基础,其重要处理步骤包括复数数据配置、干涉图噪声滤波和相位解缠。在此基础上根据形变监测应用需求及存在的问题,结合应用案例,扩展差分干涉测量、永久散射体干涉测量知识以及相关最新研究进展。③极化雷达图像处理:包括极化雷达基础知识、目标散射特征、极化目标分解、极化图像信息提取等。其中的相干斑滤除、极化目标分解、分类和极化干涉雷达等知识,可以与熟悉的光学遥感图像处理中的预处理、目标特征提取、分类和信息融合等内容相对应,通过这种对比关联来建立新的知识体系。

2.课程SLOs的设计。学生学习成果导向教学的关键在于学生学习成果的设计,即面向不同遥感专业人才能力的需求,学生通过《微波遥感》课程学习后,应该取得哪些具体、可测量的成果。

目前遥感专业人才可分为应用型、研究型等角色,应用型人才主要从事遥感数据的生产、处理等工作,而研究型人才大多从事基础理论研究。面向不同遥感专业人才能力的需求,可以将遥感专业能力划分为“解释/讨论”、“应用/操作”和“研究创新”三个层次。达到“解释/讨论”能力的学生应具备利用遥感原理知识分析、讨论问题的能力;达到“应用/操作”能力的学生应具备利用相关软件进行遥感图像处理分析并解决实际应用问题的能力;达到“研究创新”能力的学生应具备提出创新思路解决现有遥感领域理论和应用问题的能力。

面向不同遥感专业人才能力的需求,通过“自顶而下”的过程设计《微波遥感》课程中各个层次的SLOs。具体包括:①《微波遥感》课程的总体SLOs:分别设计出不同专业能力所对应的SLOs,明确给出学习完《微波遥感》后学生能够完成的具体成果。②课程中各知识模块的SLOs:针对课程的基本原理、雷达干涉测量和极化雷达等知识模块,具体设计相应的SLOs,见表1。③每一节课的SLOs:结合课堂教学安排,细化每一节课的SLOs,保证每一节课的教学质量。

表1 知识模块对应各能力层次的SLOs

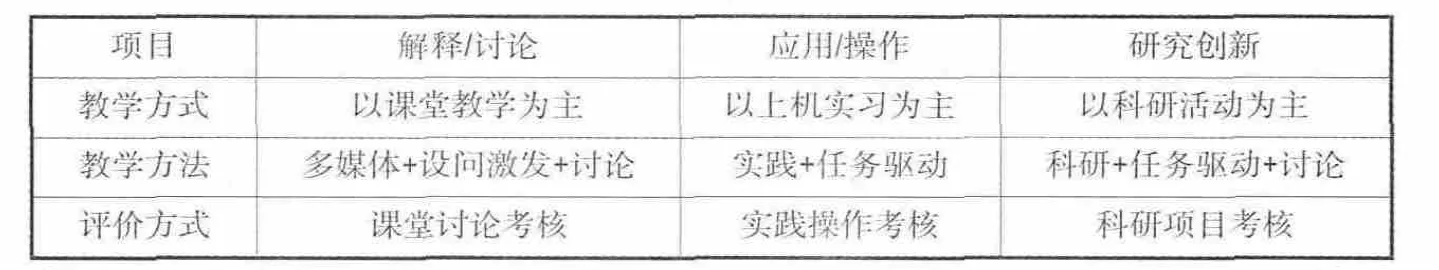

3.课程教学方法与评价。所设计的课程SLOs需要通过具体的教学过程来实现,选择合适的教学方式、方法及评价方式是实现SLOs的具体措施和保证。面向不同的遥感专业能力层次,综合运用多媒体教学、设问讨论教学、实践教学、科研教学等多种方法进行教学。各能力层次对应的教学方式、教学方法和教学评价方式见表2。

表2 各能力层次的教学方法及评价方式

针对“研究创新”能力层次,实践研究型教学方法,结合与课程内容相关的产学研、大学生创新训练项目等科研活动,进一步培养学生的研究创新能力,最终将三个能力层次对应的课堂讨论、实践操作和科研项目考核方式结合,对学生学习效果进行综合评价。

三、结语

学习成果导向的遥感专业教学模式以成果为导向、以学生为中心,能很好地提升学生的遥感专业能力。面向遥感专业人才的不同能力需求设计的课程学习成果,使学生能够根据自身兴趣和发展方向选择学习重点,有效调动了学生的积极性。知识模块重构后,避免与先行课程内容重复,并确保新知识、新技术的教学时间与效果。面向不同能力层次的学生,有针对性地采用合适的教学方法能确保良好的教学效果。

[1]李光梅.成果导向教育理论及其应用[J].教育评论,2007,(1):51-54.

[2]王贵成,夏玉颜,蔡锦超.成果导向教育模式及其借鉴[J].教育评论,2009,(12):17-19.

[3]王志勇.《微波遥感》课程教学改革与思考[J].遥感应用,2013,(1):94-97.

[4]黄海涛.美国高等教育中的“学生学习成果评估”:内涵与特征[J].高等教育研究,2010,31(7):97-104.