海外华侨华人在中华文化国际传播过程中的问题探析

2014-03-01王颖

王颖

(西安邮电大学,陕西 西安 710100)

海外华侨华人在中华文化国际传播过程中的问题探析

王颖

(西安邮电大学,陕西 西安 710100)

海外华侨华人是中国经济现代化的一支重要力量,作为世界文明的参与者和贡献者,广大侨胞对中华文化的国际传播起到了不可磨灭的积极推动作用。但由于文化差异,在此过程中也产生了一系列的文化误解与沟通障碍,本文将着重针对这些问题进行分析。

华侨华人;文化传播;融入;文化传承

一、文化及文化传播

文化可定义为已知行为模式的一个综合系统,它代表着某个社会成员思维和行为的各种特征。文化指的是某一群体人们的所有生活方式。它包罗万象,如整个人群的思想、言论、行为、物品、风俗、语言、重要史前物器和共享的态度与感知等。

人类的传播是一种文化的传播。文化传播是人类社会在交往活动中所产生的文化互动现象。在全球化飞速发展的今天,世界上已很少有文化可以孤芳自赏并保持与其他文化的隔绝,文化交流、碰撞、冲突、融合的产生正在无可避免的成为“地球村”日益壮大的产物。“不管是拥抱还是拒绝,文化国际传播现象正在全球200多个国家和地区中同时发生,并已成为大国谋求国际地位、弱国避免文化消逝的行动逻辑”。各国文化的国际传播及跨文化的交流已成为不可避免的现实。

文化传播是指发生在特定时空范围内,人们的精神追求、行为模式的交流互动过程,既包括特定族群、社会内部,也包括不同族群、社会之间发生的文化互动现象。文化传播是伴随着人类社会文化而产生的,并且推进着文化的变迁和文化的融合。

施拉姆称文化传播是“社会得以形成的工具”;社会学家查尔斯·科利认为,文化传播是“人类关系赖以存在和发展的机制,是一切智能的象征和通过空间传达它们和通过时间保存它们的手段”;人类学家爱德华·萨皮强调,“每一种文化形式和每一种社会行为的表现,都或明晰或含糊的涉及传播”。

二、主要问题分析

广大生活在海外的华人在日常生活中、在点点滴滴中,为中华文化走出国门、走向世界添砖加瓦。如今,世界各地的华人华侨秉承中华传统文化的精髓,在海外积极融入,开创新天地,谱写新篇章。文化走出去是一个漫长、艰辛的过程,难免会与其他文明产生碰撞甚至冲突,但中外文化的交融是大势所趋。然而,随着时代的变化,全球化、信息化也给中华文化的海外传播带来了新的挑战与考验,华人华侨在中华文化跨国界、跨文化的传播过程中还面临着许多困难,还需加大努力的力度。

(一)华人融入问题

在全球多元文化共生共存、各种文明相互吸收又相互冲突的当代,华人华侨必须要融入,同时也要讲究融入的策略。过去,国家重视提升海外华人华侨的“经济地位”,这是十分必要的。但另一方面,也要重视与当地的融合,应该把融入当地作为在当地长期生存和发展的重要前提。华人华侨融入当地,主要应该注意的就是要尊重当地的文化、熟悉当地的历史、认识当地的宗教、接受当地的风俗等。华人的融入问题也日益受到世界各国的关注和重视。海外华侨在海外长期不融入居住国的文化就会形成大量的“城中城”、“社会中的社会”,这些都不符合中华文化千百年来“包容并蓄”、“入乡随俗”、“和而不同”的和合理念,也严重阻碍了中华文化向国际的传播。

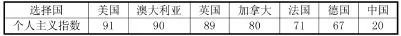

霍尔(Hall 1976)从沟通的角度把文化分为高情境文化与低情境文化两种。中国文化就是典型的高情境文化。这种文化强调间接性的表达方式,“情感较为丰富,讯息较为简单和模棱两可,重视螺旋形推论,团体意识强”。类似的国家还有英国和日本。低情境文化,如美国、加拿大和部分欧洲国家,他们强调经由直接沟通的方式来表达讯息,因此“特别重视语言表达的结构和技巧的训练,使用直线式的逻辑思考”。Hofstede从组织传播学的角度,发展出了一套被广泛应用的文化价值模式,可归纳为:个人主义、集体主义;权利距离;不确定性规避;阴柔、阳刚。而中国文化可以大致归纳为:集体主义、大的权利距离、高度不确定性情况的文化以及阳刚,这与许多西方国家的文化维度相距甚远,有的甚至处于两个极端(见图1、图2)。

图1 部分西方国家与中国的文化维度表——个人主义指数

图2 部分西方国家与中国的文化维度表——权力距离指数(PDI)

这就可以大致解释为什么华人在东南亚等受儒家文化影响的地区能够更好地适应当地的文化和风俗,并且中华文化的传播更加有力和深入。据有关资料显示,马来西亚注册的华人社团就有7900个,为促进华人更好地融入当地发挥了重要作用。而在欧美一些国家,排华事件屡屡发生,冲突摩擦、文化误解频频出现,对中华文化的接受和传播需要一个更加长期的过程。以欧洲为例,对一些华人来说,圆“淘金梦”是在侨居国最重要的生活目标,因此“多干活、少说话、免是非”便成了他们的处事原则。在这个传统力的驱动下,华人表现出了强烈的“政治冷感”。

在新时代下,广大华人华侨要联合各方力量,架起沟通的桥梁,加强与主流社会与当地居民的对话和沟通,积极融入所在国,为华人争取更多的话语权,让更多的人了解华人,了解中华文化。

(二)刻板印象问题

在传播学领域,刻板印象(stereotypes)指对一个群体所持的宽泛印象。还有一个更为标准的定义认为刻板印象是对某个群体的固定印象(fixed impression)。刻板印象可以产生负面和正面两种效果。当这种扭曲的印象影响对他人的正常看法时,刻板印象被认为是有害的。在这种情况下,刻板印象会阻碍有效的沟通,会成为交流者的阻力。

随着经济的发展和改革开放的深入,国外对中华文化的认识已经实现了比较大的飞跃。莫斯科街头的舞龙队伍、巴黎铁塔披上的红色外衣、独具特色的民族节日、熙熙攘攘的唐人街道、数以万计的华人华侨社团、遍地开花的两万所华文学校、数百家华文媒体等,这一切都展现出海外华人华侨作为主人翁的姿态,他们积极融入当地社会,成为其中的一份子,在为当地发展做出贡献的同时,也积极的促进了中外文化的沟通交流。但是,我们也要清醒而深刻地认识到刻板印象对中国文化传播所带来的不稳定因素。

陈国明教授在他的传播学著作中曾举例分析由于刻板印象所造成的中西方文化误解:“西方人一向把中国看作是一个神秘的国度……长久以来对华人这种高深莫测的形象建立以后,也就习以为常了,认为华人与他们毫无相似之处。中国改革开放这么多年,竟还有外国友人以为现在的中国人还是像满清时代的人一样留着辫子,女人还裹着小脚。加上国外一些主流媒体在舆论宣传上的扭曲和偏见,在某些方面对中国的负面刻板印象也在随着时代的变化而加深。因此,在整合和传播中华文化的过程中我们更要去粗取精,将自己的文化放在与其他文化比较的背景下去认识、解释中华文化的内涵。减少文化差异,让海外群体“更准确地把握中国文化的特征”。

另外,海外华人也应该积极学习当地的文化传统,积极消除隔阂,严格遵守当地的法律法规,避免不必要的争端。发挥华人社团的引导作用,克服生活习惯和语言文化上的差异,搭建起传播中华文化的友谊之桥。

(三)文化传承问题

老一辈的华人华侨尊崇中华传统文化,爱好传统文化的表现形式,并且不遗余力地促进中华文化在海外的传播。例如:在春节,世界各地的唐人街都会挂上大大的“福”字,伴随着嘹亮而喜庆的鞭炮迎接着这一中华民族最重要的节日。东盟的侨胞们经过20多年的坚持,将“舞龙舞狮”这一中华文化的表现形式在马来西亚推广开来并获得当地的认同。然而,随着华人华侨在海外“生存环境的变迁以及华人华侨自身构成的变化,与前辈相比,新生代华人华侨对祖籍国的感情渐趋淡化,对祖籍国有的只是残存的模糊认识”。华裔新生代对于中华传统文化了解程度不一,主要因为其生活环境的差异,海外华裔家庭中能够将中华传统文化进行系统传承的为数不多,因此要促进中华文化在海外的传播就必须要加强培养新一代华人华侨的民族情结,拓宽传播中华文化的渠道,建设追寻文化之“根”的基地。

2009年6月,匈牙利华人华侨创办的“中华文化传承传播基金会”在布达佩斯成立。该基金会旨在让海外华人,特别是从小就生长在国外的华人青少年儿童了解中华文化,增强民族自豪感和传承中华文化。

国内文艺团体的慰问演出也是有效传播中国文化、传递祖国声音的方式。近几年来,国务院侨办在全球五大洲华人华侨聚居国家和地区推出“文化中国·四海同春”的文化活动,中国侨联推出的“亲情中华”等一系列主题活动已经在海外华人华侨中创出了自己的影响力,受到广大侨胞和当地社会的热烈欢迎和广泛好评。

另外,随着中国经济社会的发展和国际地位的日益提高,“汉语热”持续升温。汉字是中华文化最主要的载体,所以海外华文教育事业对中华文化薪火相传有着重要的战略意义。首先,中文的学习对保持中华民族的民族特性有着非常重要的作用;其次,重视华文教育可以更好的与中国进行经济、文化的交流,增进中华文化在海外的传播。

目前中华文化正处在一个深刻变化的时期,海外华文教育迎来了难得的发展机遇。但是一些国家“开展华文教育的外部环境仍有待改善;华文学校办学经费严重缺乏;师资队伍不稳定,专业教师不足且年龄偏大;适合当地国情、校情的本土化教材缺乏,课外读物、教辅读物数量不足。”汉语的国际推广本身就是一个文化传播的过程,在跨文化交流、文化平等对话中起着重要的作用,也是一个长期而艰巨的过程。

三、思考与启示

文化的传承与发展是一个民族存在和进步的根基,而文化的传播和继承则是促进民族融合与民族影响力的无形桥梁。随着全球化大潮的冲击,传统文化的传承遇到前所未有的巨大阻力。因此,加强中华文化的海外传播,实现中华文化“走出去”,加强世界各国对中华文化的了解十分必要,其实现的过程也是一条烦琐而漫长的道路。

随着中国经济发展和国力的增强,中国的国际地位日益提升,这一切也使得中华文化越来越受到世界的关注。中国改革开放已经三十多年了,中国在向世界开放,向世界学习。每年都有大批的国人远赴重洋,求学工作。“他们在对西方的思想精神和文化生活有了直接的接触和了解后,开始从东西方文化对比的角度重新认识中国传统文化及其价值。”

然而,中国文化的海外传播也并非我们想象的那么乐观,不少外国人对中国文化的误解和陌生令人心生感叹。“当我们以无比包容的心态了解和熟悉外国文化时,却发现很多国家的人民对我们的社会和文化还知之甚少”。另外,一些西方媒体在言论上对中国片面的曲解,以及文化之间巨大的差异使得很多外国民众很难正确的了解一个真实的中国,更别说是体味正宗的中华文化了。

因此,在全球化思潮激烈碰撞的今天,我们更要抓住机遇,以“海纳百川,有容乃大”的包容心态向世界推广博大精深的中华文化,以自信坚韧的意志向国际传播本民族的声音,进而增强我国的文化软实力,将中华文化在海外发扬光大。

[1]吴瑛.孔子学院与中国文化的国际传播[M].杭州:浙江大学出版社,2013.

[2]陈国明.跨文化交际学[M].武汉:华东师范大学出版社,2009.

G122

A

1674-9324(2014)45-0005-03

王颖(1986-),女,山西运城人,硕士研究生,助理工程师,研究方向:跨文化交际及文化传播。