营造积极的校园户外交往空间

2014-11-09陈煜蕊

陈煜蕊

(西华大学建筑与土木学院,四川成都 610000)

大学校园内广场作为校园公共开敞空间的一部分,对于校园整体环境氛围的营造有重要意义。校园广场主要以广大学校师生作为广场的使用对象,尤其以大学生作为主体。评价一个校园规划好坏与否的重要标准是看规划方案能否最大限度地激发人们与其他学生,教师,游客,艺术作品,书本及非常规活动的即兴交流。校园规划的功能不仅仅是为大学正规教学活动提供物质环境,只有当校园规划具备能激发好奇心,促进随意交流谈话活动的特征时,它所营造的校园氛围才具有真正最广泛意义上的教育内涵[1]。校园除了满足正规教学活动所需要的物质环境,这些户外空间的学习休闲,美学欣赏等同样应该引起设计者的足够重视。优秀的设计能促进师生进行有效的交流,产生随意性的交流场所往往能激发更多的思想碰撞。

1 结合校园环境对大学生行为特点观察分析

大学生这一群体在社会中扮演着特殊的角色,他们以青年人为主,在校园学习生活有其明显的特点。只有基于对大学生行为特点进行观察分析,才能使校园环境景观设计满足使用者的需求。将这些特点总结出来,对于我们研究校园景观有着较为重要的意义。

1.1 规律性

大学生这一群体在作息时间上与其他群体相比较为规律。他们在校园里早晨中午夜晚活动时间较固定易于掌握。特定的几个时间点户外活动较为集中。如上学放学时间,课间休息时间,周末活动时间等等。根据这种户外活动的规律性能够有效规划设计交通集散点,控制调节人流导向。

1.2 自主性

这种自主性的主要特点是:课外学习计划、自学时间。在大学求学阶段,教师在教学中虽然仍然起着重要的作用,但与中小学教师不同的是,对学生的课堂教育不再像中小学生那样满堂灌输,而是去发现和鉴别学生的才干和秉赋,因材施教。这种学习的自主性使得非课堂教学在学习中扮演重要角色。户外教学正是非课堂教学的一种,良好的校园景观场所能够有效激发随意性的交流学习。

1.3 多样性

首先,大学生正是青春活力的时候,他们中大部分第一次离开父母和家庭独自生活。考虑到这些离家者们对于家园的心灵需求,他们需要有一个每天都能来的场所,并且对该地方有着强烈的归属感。将该校园建筑视为“家”的话,那么校园户外空间则是“前廊”“后院”。其次,作为年轻人为主体的大学生好奇心强,精力旺盛,有着广泛的兴趣爱好。校园内形式多样的学术活动,社团活动,文娱活动也是大学生活不可或缺的一部分。这种活动的多样性也要求校园环境的丰富性,这对校园内户外公共空间提出了不同的功能需求,使得学术环境生活化,社会环境学术化。

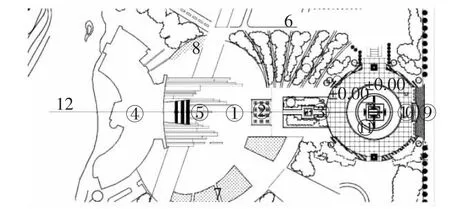

2 研究背景:西南交大新校区图书馆东面广场

本次进行调研的地点位于西南交大新校区图书馆东面广场。西南交通大学新校区有本科生27 776人,东面广场紧靠着面向全校师生的图书馆,该广场的东边则是修建中的东大门,建成后将会是西南交通大学主要的大门。该地的环境景观设计对于整个校园环境有极其重要的意义,如图1所示,该广场尺度较为开敞,活动空间较大。这样的广场不但可以营造开敞的景观效果,使人身心得到放松,还能够创造交流机会,鼓励与他人的互动和社交。一般来说,在天气允许的情况下,该广场的特殊位置使得它很适合随意的课堂学习或者进行讨论(图书馆中容易干扰别人),学生在此完成自己课外知识累积与朋友见面约会,参与学校活动等。

鉴于该校园广场的属性,我们将广场分为穿行和静态行为两种使用方式。如何有效处理这两种关系,将两种活动同时进行而互不干扰,是我们需要研究和深入的问题。在东面广场的调研中我们发现,在早晨,大部分该场地的使用者都是保持公共距离单独使用,比如大声朗读,阅读报纸,锻炼身体等。我们发现尺度合适的亚空间会更加吸引人们使用,原因如下:1)大部分使用者希望通过墙面,门道,绿化,座椅等其他要素组合来形成庇护空间,这样的部分围合空间使得使用者在此更有效的利用早晨时间,同时觉得自己与附近的行人和自行车有所分割。2)在炎热的天气情况下,合适的亚空间通过围合小品,高大乔木和自然微风营造一个舒适阴凉的区域。寒冷的冬季合适位置的空间环境能收集到冬日暗淡的阳光,聚集暖气,同样吸引使用者来此逗留。3)相对舒适的亚空间将会最大限度避免阳光或者是周围建筑反射到书本上的强烈光线。在课间时段该场地则主要用于穿行以及短暂交谈。我们发现设计中既应该有可供1人~2人使用的较为私密的座位,也需要有可供3人~4人交流的座位,这样的空间环境提供了多种多样的学习方式,而现场不具备这样的环境。该位置接近主要的步行人流和较强的可识别性(他们在此比较容易遇见熟人),在校园内浓厚的制度化的氛围中,他们可以方便的见到特定的朋友,开始各种活动。中午时间有少量食用午餐者在此做短暂停留。中午时段该场地的利用率不大,接近空白。经过调查分析发现,由于乔木尺度不够大,遮阳伞数量不够,便利店太远等原因,只有小部分人如清洁工保安等迫于方便在此使用午餐。而八成被调查者在接受访问时表示希望该场地能提供这样的功能,而不是步行20 min去附近地方食用午餐,他们希望座位附近也有饮水器,充足的垃圾箱和价格合理的餐饮售卖点或者小食品手推车售卖摊,也为自带午餐的人或者团体讨论式的小组提供野餐式的座椅。观察表明许多人常常喜欢借此机会读书学习或者是观察别人,使得午餐时间也是一种社交活动,加强师生交流联系,提高该广场的人气和利用率。午后及傍晚则多数是2人~3人交谈交流,休闲休憩。不同种类的人际距离具有不同的感官反应和行为特征,反映出人在交往时的不同心理需要[2],如表1所示。这样的细微差别也对于广场的使用产生影响。通过对该场地本时段的调查访问我们发现部分被访者反映夜间照明不够导致使用者对于自身安全的担心而影响他们到此处活动。人们在自由访谈时提到最多的建议是改善照明,增加保安巡逻和紧急电话。同时长凳应该避免出现太长或者距离过近的情况。限制两个人以上的进行谈话交流同时也使得单个使用者感到不适。其他的意见还有对该广场布置纪念性的植物造景,喷泉或者其他形式的识别性强的空间造型。不仅仅为此地增色许多,而且成为该处的场所象征。

3 从交往需求解读校园广场景观设计

交往是学生在学校学习的一种重要手段。只有对交往特点进行归纳总结的基础上,才能使景观设计满足使用者的需求。

3.1 公共性与私密性

在户外空间也需要有相对私密空间供师生使用,在这种较为私密的空间能够进行独立思考及钻研,能满足人们自由表达个人情感及互相交流的需要。人类学家爱德华·T·霍尔将人与人之间距离的研究称为接近学,并总结出个人空间大小、分类及影响因素[3]。良好的户外公共空间能够很好满足这两种需求以及平衡这两方面的关系。

图1 图书馆东面平面图

表1 交往距离与交往关系 m

校园广场设计中如果采用绿化、花台、挡墙围合成许多大小不同、有较强限定感的半封闭空间,能够与外界保持视线交流但又不致使他人贸然侵入,同时很好满足不同人员的心理需求。

3.2 看与被看的关系

除了少部分使用者基于为了和朋友日常见面的原因他们选择在场所中较为容易被人看到的地点活动,大部分使用者(尤其是女性)更加喜欢安静,有靠背且可以观察别人的边缘场地进行活动。男性使用者则比女性使用者更加喜欢使用较为暴露的位置,他们认为这样的场地可以方便观察行人。这样细微的使用者心理差异使得设计者应该考虑提供不同形式多种多样的座位。

3.3 自由和放松的心理需求

师生利用校园广场除了有集会班会等,同时也有自我调节休息的形式。师生利用这类校园广场就像是城市公园或是绿地一样,他们到此是为了放松和减压。而此地的植物,安静的氛围,阳光,能够观察别人,开放的视线,让他们感觉自由和舒适。校园景观某种程度上成为校园环境这个身体系统中“肺”的功能,这样的户外空间是一块绿洲,使得紧张的学习生活得以调节。

4 结语

高校校园户外空间的营造要从师生需求方面入手,提供多种形式、多种规模和层次的空间环境,对每一个空间都要进行精心布置,以满足师生的高尚精神追求。高校校园户外空间设计不能停留在表面流于形式,在今天面临相对其他设计比如建筑相对落后的局面,必须以新的设计视角重新审视以往的设计情况,使得户外空间更有效的为师生服务。

[1]克莱尔·库伯·马库斯,卡罗琳·弗朗西斯.人性场所[M].北京:中国建筑工业出版社,2001.

[2]林玉莲,胡正凡.环境心理学[M].北京:中国建筑工业出版社,2002.

[3]李道增.环境行为学概论[M].北京:清华大学出版社,1999:27.