跨语境的叙述——中国当代小说的海外接受

2014-11-07刘江凯

刘江凯

(浙江师范大学人文学院,浙江 金华321004)

中国当代文学海外接受的研究面临着尴尬的归属或者说“边界”问题:它是一个中国文学问题,也是一个文学翻译问题,还是一个海外汉学(中国学)问题,甚至也可以理解成一个外国文学问题。①比如笔者在和导师顾彬先生讨论这个问题时,他认为被翻译成德文的中国文学也是德国文学的组成部分。由于每种问题背后的研究立场、方法、问题意识都不相同,自然会对同一文本产生角度不尽相同的结论。这种“交叉混杂性”是由同一文学对象跨越不同语境时形成的,它既丰富了研究也增加了研究难度,亦潜藏着大量有趣且有价值的问题。

语境即言语环境,包括语言因素和非语言因素。这一概念最早由英国人类学家马林诺夫斯基(Malinowski)在1923年提出,并区分为“情景语境”和“文化语境”。本文侧重于从社会、文化语境的角度来理解不同时代、地域、民族文化、风俗习惯、文化传统等对同一小说文本接受的区别。这就产生了一个棘手的问题:当文学作品被翻译进入另一个完全不同的语境体系之后,从研究对象来看是否仍然统一?尽管可能存在许多争议,本文则是在承认其统一性的基础上进行讨论的。因为我们认为,一部作品经过翻译出现在其他文化语境中,正如一道光从空气进入水里,虽然会有折射现象,但水里的光仍然是光。如此理解的话,文学翻译及其传播与接受即可视为一种跨语境叙述,或者一种“文学旅行”②关于语言、文学和思想理论“旅行”的方式,我们可以借鉴萨义德的“旅行理论”:语言思想存在着一个出发点;存在着一个被穿越的距离,一个经受各种语境之压力的通道,使语言思想获得新的重要性;存在着一组接受和抵抗的条件,使语言思想的引进和默认成为可能;存在着一种影响结果,即已经沉淀的语言思想,会在某种程度上被其在新的时空环境中的新位置、新用法所改变。(参见:爱德华·萨义德的《世界、文本和批评家》,哈佛大学出版社1983年出版):如果我们把不同语境中的各种译本和其母本仍然视为统一的对象,视为同一对象的不同变异,那么我们对某一作家或作品的全面研究,就不能仅仅停留于原有语境的范围内,而是同时要考察它在其他语境中的表现。由此看来我们对很多作品的研究其实是很不全面的,同一研究对象会被不同的时代、语境等“切割”、“分裂”。因此培养和建立一种世界性视野的文学研究模式也成为需要考虑的问题。

一 中国当代小说的翻译概况

正如前文所述:由于研究立场和问题意识不同,尽管中国当代文学已经有了60多年的“对外”翻译传播史,甚至形成系统化的翻译实绩,但相关的研究成果却少得可怜。这是因为:从海外学界来看,中国当代文学的角色非常边缘化,而且海外学者的关注重心和研究角度也不大可能和我们相似。而中国学者更多的却是“西学东渐”的考察,对于相反进程的这种“涉外”研究由于受到国家实力、学科发展、语言能力以及研究视野等限制,则变成了一种边缘性的附加成分,呈现出起点低、发展晚、零散化、随意性等特征。

就笔者掌握的资料而言,海外学者在此方面的工作比国内学者更系统、深入和细致,产生了一些较有参考价值的成果。①这里的考察时间截至2011年。近两年中国文学海外传播研究渐渐形成一种“热”潮,出现了许多新的研究成果,在推进此项研究的同时也暴露出一些问题。如2002年牛津大学Red M.H.Chan的博士论文《翻译的政治:英语世界中的后毛时期中国内地小说》(Politics of Translation:Mainland Chinese Novels in the Anglophone World During the Post-Mao Era),重点讨论的是“文革”结束至21世纪初中国内地小说的英译;杜博妮(Bonnie S.Mc-Dougall)、雷金庆(Kam Louie)的《二十世纪中国文学史》,除了正文的资料外,还附有大量中国当代文学作品翻译目录[1];雷金庆和Louise Edwards编著,台北中国研究中心1993年出版了《中国当代小说英译目录与批评,1945-1992》(Bibliography of English Translations and Critiques of Contemporary Chinese Fiction,1945-1992);齐邦媛、王德威编,印第安纳大学2000年出版了《二十世纪下半期中国文学评述》(Chinese Literature in the Second Half of the 20thCentury:A Critical Survey)等。这些英文著作中包含了大量中国当代文学作品及相关研究著作的信息,对它们的合理利用和有益借鉴可以帮助我们更好地理解中国当代文学走向世界面临的许多问题。相对来讲,国内学者在这方面的研究似乎尚未充分展开,讨论的界面比较狭窄,缺乏宏大和系统的研究视野;仅从资料的丰富程度来看,既缺少量的积累,也缺少质的分析,甚至连基本材料的译介都显得很随意。

就中国当代小说翻译而言,除了单独的小说集外,还有一种是和诗歌、散文等混合在一起的综合类作品集,数量并不是很多,但却是早期海外翻译的重要形式。这些作品集虽然不是专门的小说集,但因为编选质量较高,在海外的影响力很大,是我们研究海外中国当代小说翻译时必须注意的对象。它们编选的作品时间范围覆盖了现代和当代文学。有些作品集也会有所侧重,如1995年哥伦比亚大学出版刘绍铭(Joseph Lau)和葛浩文编的《哥伦比亚中国现代文学选》(Columbia Anthology of Modern Chinese Literature),当代文学的数量似乎整体略多一些。其他较有影响的综合类小说合集,这里按照出版时间顺序,列出部分有代表性的:1980年印第安纳大学出版许芥昱、丁望编《中华人民共和国文学》(Literature of the People's Republic of China);1990 年斯坦福大学出版萧凤霞编《大地、农民、知识分子、城市:现代中国小说与历史》(Furrows,Peasants,Intellectuals,and the State:Stories and Histories from Modern China);1995年纽约Garland Publishing出版方芝华译《20世纪中国小说》(Chinese Stories of the Twentieth Century)等。

专门的小说作品合集呈现出数量大、种类多、译介持续时间长的特点。但如果严格地限定成中国内地当代小说作品合集(不包括单独翻译出版的作品),并考虑到影响力的因素,数量也并不多。种类多是指虽然小说作品翻译的某些类型会相对集中,整体上却呈现出丰富的多样性,如伤痕、现代主义、寻根、少数民族、女性、港台、异议文学、先锋文学、报告文学、回忆录等。如香港联合出版社1979年出版的《伤痕:1977-78年“文化革命”新故事》(The Wounded:New Stories of the Cultural Revolution 1977-78);美国纽约Hippocrene书屋1983年出版的《新现实主义:“文革”后的中国写作》(The New Realism:Writings from China after the Cultural Revolution);兰登(Random House)书屋1989年出版的《春竹:中国当代短篇小说选》(Spring Bamboo:A Collection of Contemporary Chinese Short Stories)等。单独的当代小说作品翻译当然很早就开始了,就小说作品集的翻译来说,也从新中国成立一直持续到当下,并呈现出某些时代特征。

值得一提的是,现代中国小说集的翻译在新中国成立之前就开始了它的跨语境叙述之旅了。如1937年纽约Reynal&Hitchcock出版埃德加·斯诺(Edgar Snow)编的《活在中国》(Living China),应该是最早的英译中国现代文学选集之一。其他的如1946年纽约大西洋艺术出版Chia-Hua Yuan和Robert Payne编《中国当代短篇故事》(Contemporary Chinese Short Stories);1944年纽约哥伦比亚大学出版王际真译《中国当代小说》(Contemporary Chinese Stories)等。为了更直观地了解中国当代小说作品集的翻译出版状况,我们筛选部分列表介绍。

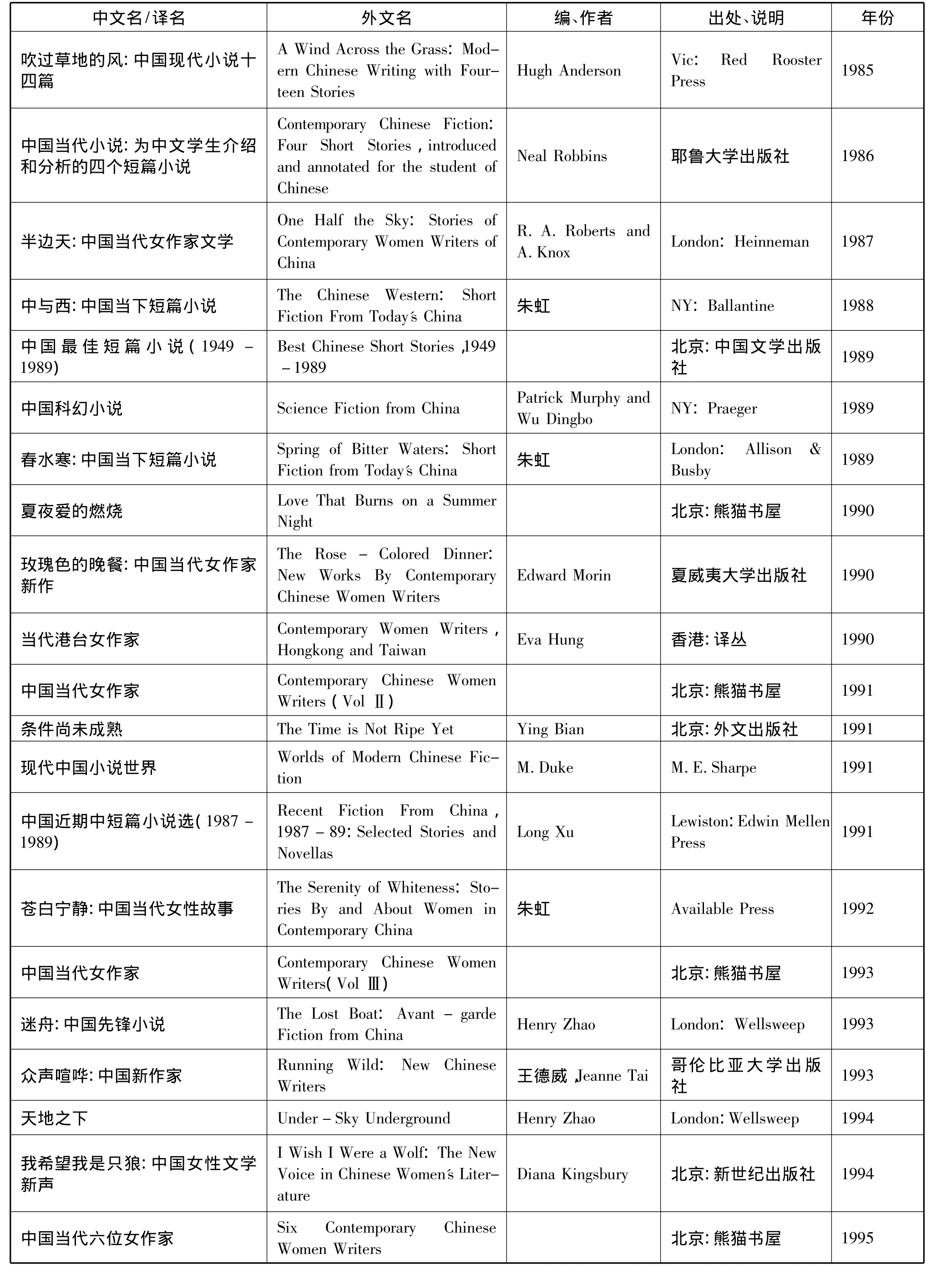

表1 海外部分中国当代小说作品集整理表 (按出版年顺序)

续表1 海外部分中国当代小说作品集整理表 (按出版年顺序)

续表1 海外部分中国当代小说作品集整理表 (按出版年顺序)

上表共列出从新中国成立到当今国内外出版的各类中国当代小说作品集60部。其中,中国内地出版13部,香港出版4部。可以看出,外文出版社和熊猫书屋承担了新中国成立以来最主要的译介任务,而香港的译丛等出版机构也是中国文学海外传播的重要力量。相对于我们主动的文化输出,海外出版机构对中国当代文学的大力引进是中国文学海外传播的主要贡献者。在60部作品集中,约2/3强的作品均由海外出版机构完成,其中,美国和英国又占了绝大多数。当然,因为我们以英译为主,所以本表并不能显示出非英译作品的出版状况,事实上,法国和德国也出版了不少中国当代小说作品。表中显示,20世纪70年代以前出版数量相对较少,一共只有3部,其中两部由外文出版社译介,所选作品多是当时的主流小说。从1970年开始,如果以10年为一个单位,出版统计结果为:70年代6部;80年代20部;90年代19部;2000年后12部。其中,以1979-1985年的出版最为集中,6年内多达17部。

从翻译出版来看,中国文学的海外传播和国内文学的发展关系密切,80年代被称为文学的黄金年代,同期的海外传播也可谓是金光耀眼。但如果把90年代和80年代相比较的话,就会发现,在我们感叹“文学失去了轰动效应”、感叹文学不断被边缘化的90年代,其海外传播的力度却并不见得失落多少。从翻译出版作品的类型、内容来看:除少数作品集是以“现代文学”为主或包括现代小说外,当代小说中女性文学、少数民族文学、先锋小说、异议文学等构成了主体。除此之外,还包括科幻小说、微型小说等类型,在多样化形态中也显示出相对集中的译介兴趣。因为是作品集,所以篇幅基本都是中短篇小说,尤其以短篇小说为主。总之,通过上表,我们可以初步感受到中国当代文学海外传播的整体特征,具体到每部作品集,则各有特点,限于篇幅,这里不再详细介绍。

二 部分当代作家作品翻译出版状况

根据笔者对“中国现代文学与文化”资源中心中国作家作品翻译和研究的数据统计:以外文研究文章和作品翻译数量多少作为基本参照,二者都超过5篇(部)以上的内地作家、诗人按照姓氏排列名单如下:阿城、残雪、陈染、多多、冯骥才、高晓声、格非、顾城、韩东、韩少功、浩然、胡风、贾平凹、刘宾雁、刘心武、莫言、舒婷、苏童、扎西达娃、王安忆、王蒙、王朔、王小波、西川、杨炼、余华、翟永明、张承志、张洁、张贤亮、张欣欣。在这些作家中,有些作家作品翻译和研究的数量都会远远超出5篇(部),比如王蒙、莫言、余华、王安忆等。另有一些作家、诗人则或是翻译数量较多,或是研究数量较多,其名单按姓氏排列大体如下:毕飞宇、池莉、迟子建、海子、刘震云、马原、棉棉、史铁生、铁凝、汪曾祺、卫慧、张抗抗、张炜、赵树理。需要说明的是,这些作家作品的实际翻译情况其实很复杂,“中国现代文学与文化”资源中心对其收集得并不完整,它主要收集了英译本,且有许多遗漏。以王蒙为例,其作品翻译语种包括英、德、法、日、俄、意等若干种,仅英语译本也有好多版本。我们这里只是一个抽样考察,并不代表这些作家作品的英语翻译只有这些。即使如此,这个名单也在一定程度上反映了中国当代作家不同时期、在海外的不同影响力。下边我们还是通过列表的方式,从上述名单中选取部分作家介绍其英译状况,以期在某种大致的文学发展史的线索中对这些作家作品的海外传播有一些直观的感受。

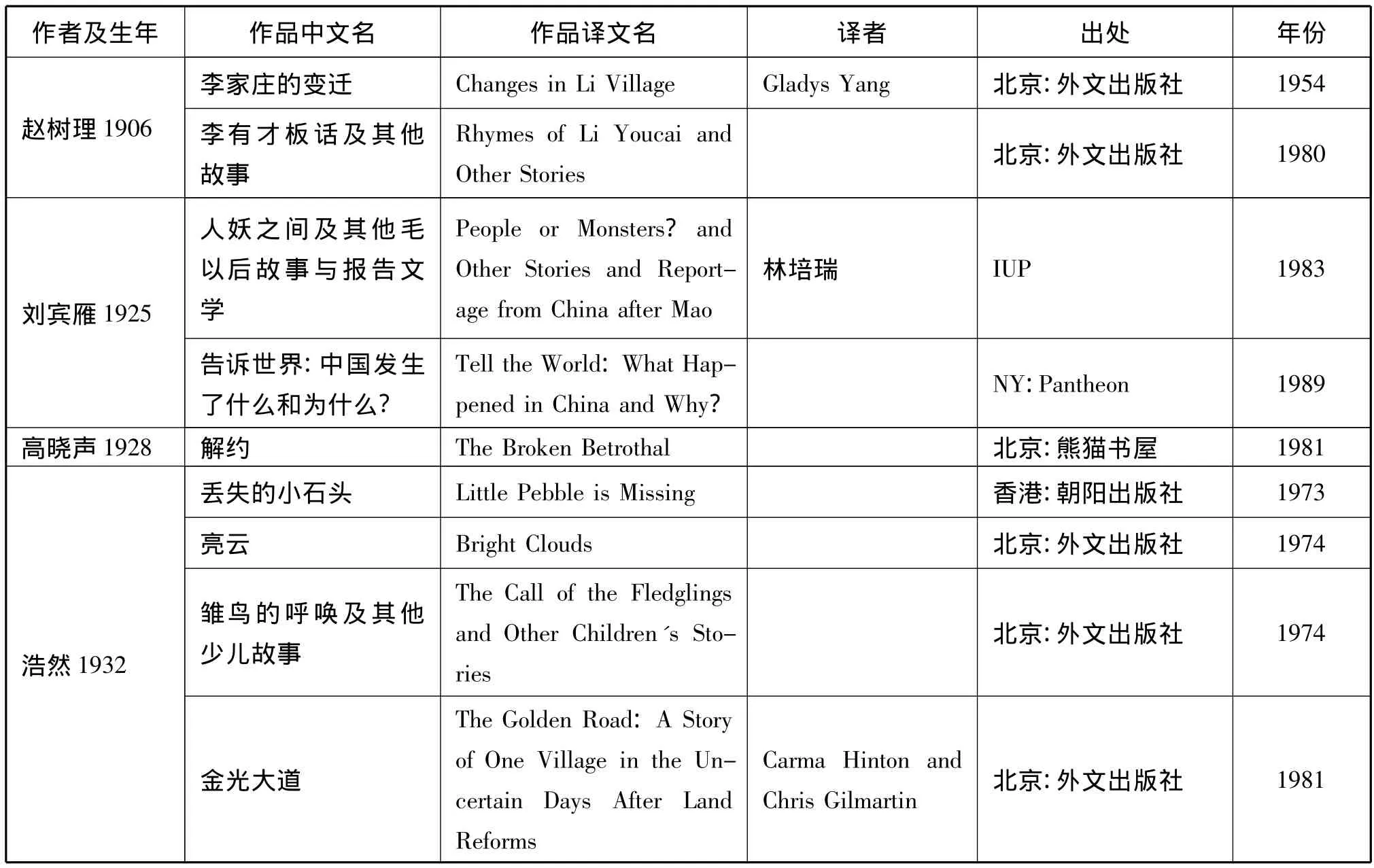

表2 中国当代部分作家作品英译状况(按作家出生年顺序)

续表2 中国当代部分作家作品英译状况(按作家出生年顺序)

续表2 中国当代部分作家作品英译状况(按作家出生年顺序)

续表2 中国当代部分作家作品英译状况(按作家出生年顺序)

从表2,我们可以观察到:从赵树理到卫慧,可以说中国当代作家经历了几个不同的写作时代,海外传播也相应地经历了不同的翻译时代。也就是说,中国当代小说的海外翻译基本上与其历史发展保持了同样的步伐。当然,由于翻译的相对滞后和时代的限制,有些作品翻译“慢半拍”也是正常的。

表2简洁地勾勒出中国当代文学发展史的主要情节。从赵树理、浩然、刘宾雁、王蒙等“十七年”和“文革”的写作开始,到刘心武、阿城、张洁、张贤亮等构成了七八十年代的写作浪潮;再到莫言、王安忆、王朔等各具特色的写作,余华、苏童、残雪等的先锋写作,直到卫慧、棉棉的流行写作,海外翻译几乎构成了中国当代文学在海外的同步发展史。正如本文开头所思考的,如果我们承认不同语境中的翻译文本仍然是统一的对象,那么,翻译作品和海外接受就会形成另一种“中国当代文学史”——可能是被我们一直忽视、变异了的文学史,我们有必要认真地思考和探讨这两者之间的关系和可能存在的启示。这种变异文学史和我们的本土文学史有着密切的联系,它们就像童话里被施了魔法变成天鹅的公主或变成王子的青蛙,我们知道它们其实就是同一个对象,却不得不承认它们以各自独立的形态出现在不同的语境中。

除了男女性别和不同代际外,我们应该注意表中某些作家的特殊意义:如赵树理、浩然,他们在那个特殊年代被翻译,更多是显示了一种官方意识形态;而卫慧、棉棉的出现则意味着中国当代文学的翻译渠道已经相当自由化了。如果说当年是“鲁迅走在金光大道”上,现在则可以说“金光大道上走出了上海宝贝”,是非得失尚且不说,道路上走的人多了,总也是件好事。

笔者曾讨论过内地、港台与海外的译介角度是有所区别的,这一点也可以从表中得到印象。由内地出版的小说集分别有:赵树理《李家庄的变迁》《李有才板话及其他故事》,高晓声《解约》,浩然《亮云》《雏鸟的呼唤及其他故事》,王蒙《蝴蝶及其他》《王蒙作品选》(2卷),张贤亮《绿化树》,冯骥才《神鞭》,张承志《黑骏马》,贾平凹《天狗》《晚雨》,铁凝《麦秸垛》,扎西达娃《西藏,系在皮绳结上的魂》,迟子建《原野上的羊群》;香港出版的则有:浩然《丢失的小石头》,刘心武《黑墙及其他》,阿城《棋王》,王安忆《小城之恋》《荒山之恋》,莫言《爆炸及其他》。把内地、香港和海外出版的作品放在一起比较,就会发现,内地出版的作品风格相对正统和持重一些,香港多了些灵活,海外则有点“随心所欲不逾矩”,如对刘宾雁的翻译等。

作家内部的译介也因其作品特点有着微妙的区别,比如冯骥才、贾平凹、阿城、莫言等,他们的作品中有民族特色、地域风情和传统文化,内地和海外都有译介的兴趣;而先锋作家如残雪、余华、苏童则没有被内地翻译出版。其中的原因可能很复杂,可谁又能说不是有某种微妙的关系在制约着这种现象呢?从语言上讲,韩少功的法语译作更多一些;张洁的德译时间早,影响也大。从时间上看,有些作家的创作生命只有很短暂的一个爆发期,然后就沉寂了,能长时间保持旺盛创作力并不断扩大海外影响力的作家主要有残雪、王安忆、莫言、苏童、余华等。从表中我们也能了解到有哪些著名的翻译家和海外出版机构。综合来看,译介作品较多的作家往往也是国内很有代表性的作家。

三 世界文学的诱惑与文学翻译的困惑

“世界文学”既是一种诱惑,也是一种困惑。尽管人们对这一概念的内涵存在许多不同的理解,但它的确可以拥有相对固定或不言自明的含义。在这方面,语言和思维的微妙与魅力尽显其中。人们在对同一概念千差万别的异议中仍然可以形成某种“歧义通约”,在争议中延续话题的讨论,并且不会跑题太远。我们重点从两个角度来讨论世界文学的这种通约性理解:其一是构成,即世界文学的构成需要有其他不同民族国家文学的参与,或者说某一民族国家的文学需要被转化成别的文学存在形式。其二是文学标准,即是否存在一种放之世界皆准、具有更强普遍性的文学标准?前者往往是通过文学翻译来完成,而后者则会引申出对世界文学截然不同的态度和观点。我们会有一种模糊的印象:文学作品被翻译成别的语言,尤其是发达资本主义国家的语言,似乎就意味着成为世界文学的一部分了;相应的,其文学价值也因为得到更广泛的承认而有所提高。总之,作品被翻译成别的语言出版潜在地隐含了一种荣誉或价值肯定,因此“文学翻译”和“世界文学”之间似乎开始划上“约等于号”。当然,很少有作家会公开承认自己很在意作品是否被翻译,或者认为自己的文学成就因为翻译而变得更加有分量……虽然“世界文学”潜在的标准未必高于某一民族国家文学,但以中国当下的现实情形来看,在人们的潜意识里“文学翻译”往往会被穿上“世界文学”行头,并产生一种“文学增值”效应。

关于当代中国文学与世界文学的关系,有批评家如徐敬亚指出:“我们今天所说的‘世界文学’并不是指亚非拉,也不是说寒冷的南极。中国当代作家没有几个会说我在非洲有广大读者,非洲给我什么奖了。我们心中暗指的,盯得更多的是西方主流的地盘,欧洲、北美西方发达国家的读者、批评界和汉学界。”[2]另一位批评家施战军认为这种心理动因在于“关于中国文学在世界文学中的份额的焦虑。……中国作家普遍上是愿意以有更多作品被译介到国外为目的,现在翻开很多作家的简历就会看到有这种以荣耀为表征的焦虑在。”[2]如此看来,文学翻译中也悄悄躲藏着“西方中心主义”的影子。随着中国的强盛和民族主义情绪的抬头,“西方中心主义”的争论越来越成为中国知识分子的话题焦点。我想首先追问的是:西方中心主义仅仅是外部强加的吗?事实上,西方中心主义除了外部的力量外,也很可能产生于我们的内部,比如民族主义,而且是一种相对弱势的民族主义当中。何以解释?也许两个国家、民族和两个人的关系在基本逻辑的层面是相似的,相对弱势的民族主义正如处于相对弱势的人一样,他因为逐渐强大而要有和对方平等的诉求,但因为自己仍然处于相对的弱势,所以这种“西方中心主义”心理因素会更强烈地被意识到。在各种不对等关系中,强者更喜欢体现自己的意志,并且这种意志往往也能成为最有影响力的标准和示范。只有当两个人或民族国家旗鼓相当时,他们才有可能做到“和而不同”、“求同存异”,并且也不会产生谁是“中心”的想法和焦虑。这正如今天的英国、法国、德国甚至美国之间的关系,大致相当的历史文化和综合实力,让他们之间很难产生谁比谁更加优越的心理,虽然他们之间也有不同意见,甚至争吵,却很少听到这几个国家的公民在对方的国境内受到歧视的传闻。所以,今天当我们指责存在西方中心主义的时候,只能说明我们变得强大了,但还没有强大到懒得再说的程度。

作家们对世界文学的理解和批评家的立场有所不同,尤凤伟说:“世界上任何文字的文学作品,不论是否翻译出去,都是世界文学的一部分,如同任何国家的河流、山脉的‘籍贯’都同属地球的道理一样。”[2]他的观点更多的是从世界文学构成来谈的,从广义的世界文学角度来理解,这种说法的确可以成立。另一位作家王小妮则从价值判断、文学标准的角度来理解:“从来没有‘世界文学’这样一个界定。它从来就不是,也不可能形成一个整体。汉语写作的中国作家不能因为被自己民族以外的人的确认、了解,或者被翻译而迷惑,真的误以为自己进入了一个比原来伟大得多的、覆盖面更广阔的荣耀的群体,那个所谓的群体根本不存在。一个只有1000人所掌握的小语种的写作者,并不比1亿人中的写作者卑微渺小,被众多的人知晓常常不是什么好事,衡量一种语言的伟大和掌握这种语言的人群总数之间肯定没有关系。所以,在文学的角度上,永远没有‘大国’,也不会有‘崛起’。”[2]从逻辑和理想的层面来讲,我可以认可王小妮的这种理解;但从现实的文学语境来讲,这种理解则只能是一种乌托邦。歌德在19世纪20、30年代,通过若干文章、信件和谈话提出“世界文学”这一概念后,它就开始变成人类文学一个张狂的诱惑,或者同时也变成了一个巨大的困惑。作为一个文学乌托邦,“世界文学”至少让我们有了超越民族国家的想象空间;作为文学地理现实,我们却依然在迷茫中没有看到可供登陆的海岸。

批评家徐敬亚、施战军和作家王小妮、尤凤伟的看法形成了有趣的对话,一个在指出文学翻译中的西方中心主义的影响焦虑,另一个似乎在戳穿“世界想象”的幻觉,消解西方中心的魔咒。可惜的是,作家的反驳虽然有理、有力,却并不能实质性地改变中国当代社会现实的世界想象心态。道理如果和现实脱节,仅仅停留于逻辑承认的层面,就像失去水分、被风干的生命一样,不过是一种“存在的死亡”。我们这里把“文学翻译”、“世界文学”和“西方中心主义”放在一起讨论,就是想引起大家的注意,因为不论是本文涉及的翻译问题,还是笔者在其他文章的写作中感受到的,这都是我们不得不面对的现实问题。中国当代文学的跨语境叙述虽然已经有了半个世纪的旅程,但它已经遇到和可能遇到的问题才刚刚浮出水面,需要我们做出更多的探讨和研究。

[1]Bonnie S McDougall,Kam Louie.The Literature of China in the Twentieth Century[M].London:Hurst& Company,1997.

[2]张 莉.传媒意识形态与“世界文学”的想象——以“顾彬现象”为视点[J].文艺争鸣,2009(2):40-47.