高寒草甸对旅游踩踏的抗干扰响应能力

2014-11-07黄晓霞张勇和克俭丁佼赵文娟

黄晓霞,张勇,和克俭*,丁佼,赵文娟

(1.云南大学资源环境与地球科学学院 云南省地理研究所,云南 昆明 650091;2.北京师范大学环境学院,北京 100875;3.北京师范大学资源学院,北京 100875)

云南省迪庆藏族自治州香格里拉县位于青藏高原南缘,是滇、川、藏三省区交汇处,由于处在横断山脉腹地,是世界上25个生物多样性最热点地区之一[1]。这里既是云南省重要的畜牧业基地,也是闻名于世的旅游胜地。随着人类活动强度的增加[2],区域特有的高寒草甸生态系统出现一定程度的退化,其中踩踏干扰是造成草甸植被退化的重要原因之一。然而除了原有的放牧踩踏外[3],伴随着区域旅游资源的开发,旅游活动中的徒步旅行[4-5]、骑马[6]等方式也在一定程度上强化了这种干扰。

当然,植被本身也具有一定的抗踩踏干扰及自我恢复能力。抗干扰能力反映的是植被对于踩踏所造成的植物茎叶损伤或植株死亡等短期、直接影响的响应能力,主要取决于踩踏的强度及干扰后植物的存活程度[7]。而恢复能力则受限于植物的根系再生、种子萌发等能力,这些生态系统功能受到的踩踏影响是间接的,往往需要更长的时间才会体现出来。踩踏不仅导致土壤板结,抑制植物根系生长,同时土壤理化性质及植物生长微环境的改变[8-9],也影响了植物或群落的恢复能力[10-12]。国外的植被抵抗力与恢复力研究,涵盖森林与草地等多种植被类型,一般基于踩踏实验并结合定量模型来进行评估[13-15]。目前国内较多地关注踩踏对森林植被[16-17],或土壤理化环境[18-19]及土壤微生物[20-21]的影响,研究一般基于已有游道或游径展开调查,而通过踩踏实验定量分析植被对踩踏干扰的抵抗力与恢复力[22-23]的研究尚不多见。

鉴于香格里拉的高寒草甸生态系统意义特殊,受到的旅游踩踏干扰日益严重,结合实验分析定量探讨草甸植被对旅游踩踏的响应规律工作有待深入开展。在香格里拉地区选取2种不同生境的草甸植物群落,通过可控的踩踏模拟实验,获取比野外调查更为精准的观测数据,分析不同植物群落对于踩踏干扰的响应规律,并以国际通用标准[11]确定2种群落对于踩踏干扰的抵抗能力。从而为比较不同区域、不同类型植被的抗踩踏干扰能力的差异提供数据资料,也为进一步分析抵抗力大小与环境的关系提供科学基础。同时,植被的抗干扰能力和恢复能力研究是资源管理的重要依据,了解不同植被类型对旅游踩踏干扰的抵抗力,也可为制定旅游管理及游客调控政策提供科学参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

香格里拉县属寒温带山地季风气候,夏秋多雨,冬季干旱。根据中国气象局国家气象信息中心提供的1981-2010年的气候平均值资料,香格里拉的年均温 6.3℃,最热月均温 13.9℃,最冷月均温-2.3℃,年均降雨量 651.1 mm,主要集中在 6-9月份,占全年降水量的71%。干湿季分明,日温差大,太阳辐射强烈。主要植被类型为寒温山地硬叶常绿栎林、寒温性针叶林和高寒草甸[24-25]。香格里拉县作为滇西北典型草甸分布区之一,有大面积连片的高山亚高山草甸[26]。主要土壤类型为棕壤、暗棕壤、草甸土等[27]。

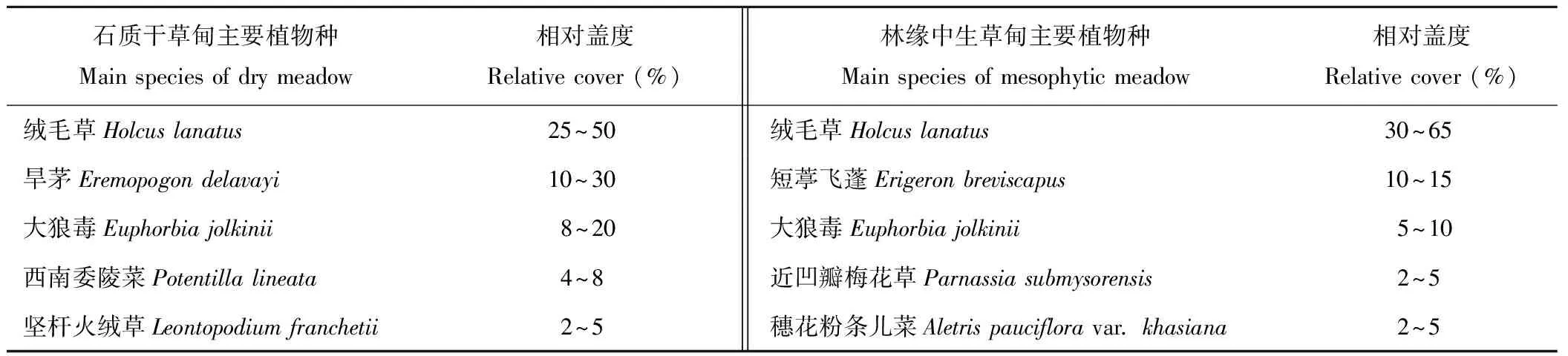

在香格里拉县境内选取2个研究点,一处为高寒石质干草甸(dry meadow),位于石卡雪山的山前冲积扇上(99°40′9″ E,27°47′28″ N),海拔3287 m,环境相对干燥,群落植物以禾本科草类为主,群落类型为绒毛草+旱茅群丛(Ass.Holcuslanatus+Eremopogondelavayi),大狼毒、西南委陵菜和坚杆火绒草为主要伴生种。另一处为林缘中生草甸(mesophytic meadow),位于小中甸214国道旁(99°49′19.28″ E, 27°27′14.00″ N),海拔3275 m,靠近林缘,生境较为湿润,植物种类丰富,群落类型为绒毛草+短葶飞蓬群丛(Ass.Holcuslanatus+Erigeronbreviscapus),大狼毒、近凹瓣梅花草和穗花粉条儿菜等为主要伴生种。2个地点因靠近景区或临近公路,常有游客驻足观赏,因而受到踩踏干扰。2种草甸群落的植物构成情况见表1。

表1 研究区2种草甸的群落特征Table 1 Initial floristic composition of the two types of alpine meadows (mean relative cover)

1.2 踩踏实验设计与实施

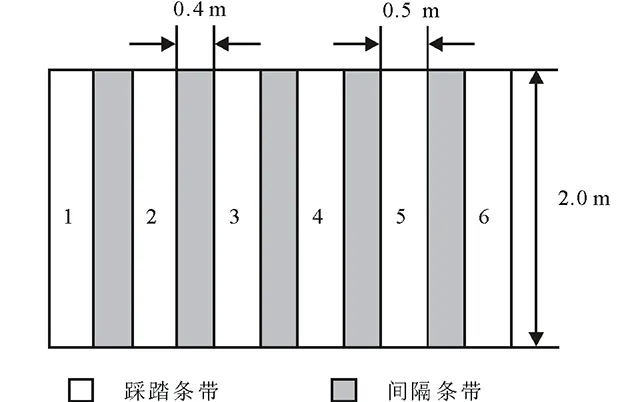

图1 踩踏实验设计Fig.1 Design of trampling experiment

为观测生长季的踩踏干扰对2种草甸的影响,于2010年7月分别在石质干草甸和林缘中生草甸分布区域未受干扰的平坦地段实施踩踏模拟实验,定量观测草甸植物群落和物种对于特定踩踏强度的响应。实验设计在前人提出模拟踩踏实验方案[11]基础上根据研究区情况做了相应调整。两样地内各布设3个5 m×2 m的实验样区,样区内平行设置6个0.5 m×2.0 m的踩踏条带,其中一条作为无干扰的对照条带,每个条带之间留出40 cm的间隔带供实验人员通行(图1)。于一个生长季内,在同样的天气条件下,请体重约70 kg的实验人员着普通带凹凸底纹的旅游鞋,按50,100,200,500和700次(沿踩踏条带以正常步态走完单程记作1次)的踩踏要求随机踩踏样区内的某一踩踏条带(除对照条带外)。由于集中踩踏与分次间断性的踩踏效果并无明显区别[28],因而踩踏过程集中在一次完成。分别于踩踏实验前记录各实验条带内的植物物种组成、分种的投影盖度、平均高度等数据的初始情况。待踩踏后2周群落中植物受损的地上部分已经干枯,踩踏效果趋于稳定[29],此时进行跟踪观测记录同样参数的变化情况,以分析群落对于踩踏干扰的短期响应规律。1年后的跟踪观测记录则用于分析群落的恢复力。

1.3 数据处理与分析

为排除非踩踏因素造成的影响,将每种植物的投影盖度转化为相对盖度(relative vegetation cover,RVC)[29],计算公式为:

RVC=(踩踏后观测的盖度/踩踏前观测的盖度)×Cf×100

其中,Cf=第1次观测时对照条带的总盖度/后续观测时对照条带的总盖度。

植物种的RVC值越大,表明该植物种受到踩踏干扰的影响越小。而各条带的RVC值(条带内各物种相对盖度的总和)则反映群落在不同踩踏干扰强度下外观的变化情况,RVC值越大,表明在该踩踏强度下,群落外观的变化越小,群落越稳定。

通过方差分析,比较不同踩踏强度下群落RVC均值的变化情况。并建立踩踏强度与RVC的回归模型,以RVC减少50%时的干扰强度(以踩踏人次表示)衡量群落抵御踩踏干扰的能力[30]。同时,对相对盖度在10%以上的物种,分析其对于踩踏干扰的响应规律。方差分析及回归模型构建在SPSS Statistics 19.0 中完成。

通过踩踏实验后第2周和1年的RVC均值分析植物群落的恢复力,其计算公式为[30]:

恢复力=(1年后的RVC均值-2周后的RVC均值)/(100-2周后的RVC均值)×100

其中,RVC均值为踩踏强度范围(0~700次)的均值,通过RVC和踩踏强度之间的曲线积分求得。

恢复力表明踩踏1年后植物群落RVC的恢复程度,值越大表明恢复越充分。

2 结果与分析

2.1 草甸植物群落对踩踏干扰的响应

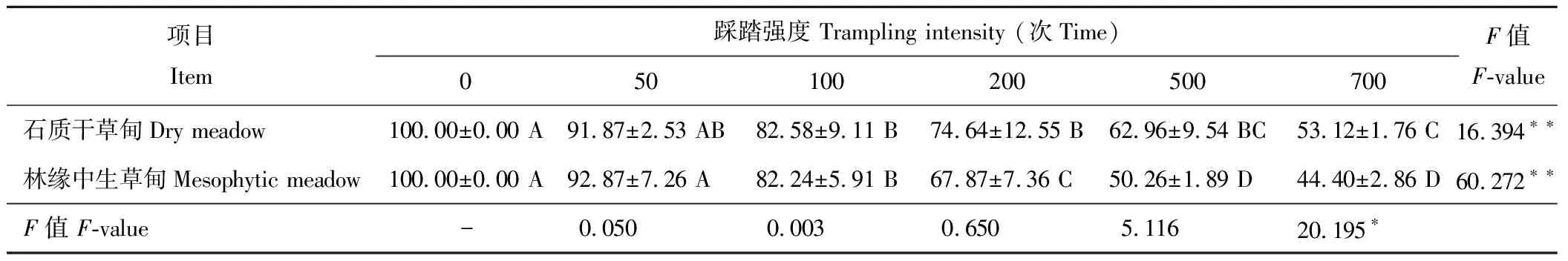

2.1.1群落的变化特征 表2显示了不同群落的RVC在6个踩踏强度下的单因素方差分析和多重比较结果。其中,对于石质草甸而言,100~500次的踩踏强度下,RVC的差异不显著,但与0次(对照条带)及700次踩踏强度的RVC均值差异显著。而对于林缘草甸而言,各踩踏强度(≤50次,100次,200次,≥500次)的RVC均值差异显著。而比较同一踩踏强度下的RVC,仅700次的踩踏强度导致2种群落类型的RVC存在显著差异。双因素方差分析的交互效应分析显示,踩踏强度对RVC的影响是显著的(F=58.887,P<0.001,df=5),群落类型的影响也比较显著(F=4.596,P<0.05,df=1),即踩踏强度和群落类型的不同,都会对RVC产生显著的影响,但是二者交互作用的影响不明显(P=0.362)。

表2 不同踩踏强度下RVC均值的比较Table 2 RVC in dry meadow and mesophytic meadow near forest edge under different trampling intensity

注:RVC指群落的相对盖度。不同字母表示不同踩踏强度之间差异显著(P<0.05)。**表示P<0.01,*表示P<0.05。

Note: RVC means relative vegetation cover. Different capital letters indicate significant difference under different trampling intensity atP<0.05 level. **indicate significant atP<0.01 level, and * indicate significant atP<0.05 level.

2.1.2不同生境群落的抗踩踏能力 依据踩踏模拟实验的实测数据,建立不同群落类型的相对盖度(RVC)与踩踏强度(x)之间的一元回归方程。其中石质草甸的回归方程为RVC=-0.061x+93.160(r=-0.898,t=34.608,P<0.001);林缘草甸的回归方程为RVC=-0.078x+92.973(r=-0.939,t=36.104,P<0.001)。从回归方程的斜率来看,踩踏强度每增加100次,石质草甸的RVC降低6.1%,而林缘草甸减少7.8%。结合回归方程,以RVC减少50%时的干扰强度确定群落的抗踩踏能力,则石质草甸为708次,高于林缘草甸的551次。

2.1.3群落的恢复力 恢复力分析表明,踩踏1年后,石质干草甸的RVC恢复了66.5%,而林缘草甸则恢复了86.1%,林缘草甸表现出更强的恢复能力。

2.2 植物物种的抗踩踏干扰能力

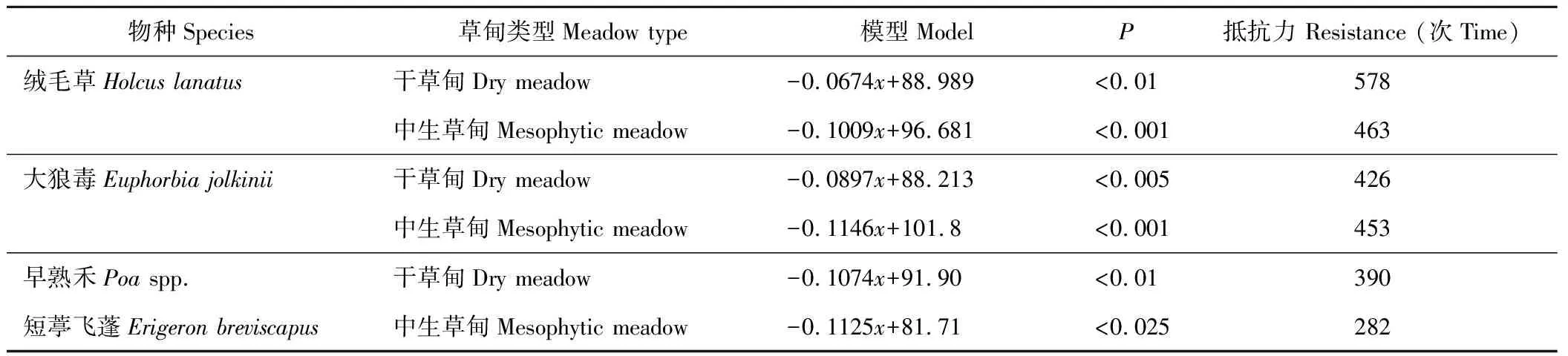

对群落中相对盖度在10%以上的主要物种踩踏干扰后的短期响应特征进行分析,并建立物种RVC与踩踏强度的回归模型(表3)。从主要物种抗踩踏能力的分析结果看,绒毛草的较高,通常能经受500次左右的踩踏,大狼毒的在450次左右,分布在石质干草甸中的早熟禾为390次左右,林缘中生草甸中的短葶飞蓬最低,约为280次。总体来看,干草甸物种比中生草甸物种的抗踩踏能力高。

表3 物种的抗踩踏力模型及抗踩踏能力估算Table 3 Regression models for the main species

不同生境中物种的耐踩踏能力分析显示,绒毛草虽然在2个群落中都占有绝对优势,但在石质偏干生境中的抗踩踏能力578次,高于相对湿润的林缘中生草甸生境的463次。大狼毒作为在香格里拉草甸中常出现的植物,在2种生境中的抗踩踏能力差异不明显,林缘草甸中为453次,略高于石质草甸的426次。同样作为群落的次优种,干草甸中的早熟禾的抵抗力也高于中生草甸中的短葶飞蓬(表3)。

3 结论与讨论

3.1 群落的抗踩踏能力

本研究用折算的相对盖度RVC排除了非踩踏因素的干扰,来探讨香格里拉地区2种草甸踩踏强度与群落盖度变化之间的关系,结果可用一元线性回归模型来拟合。从群落的响应特征来看,≤50次的踩踏对2种群落的影响不大,但100~500次的踩踏强度造成草甸盖度迅速下降,700次踩踏足以造成2种群落的RVC出现显著差异,林缘草甸下降得更为明显。根据回归模型的估算,以群落RVC减少至50%时作为界定标准,石质草甸群落的抗踩踏能力为708次左右,林缘草甸为551次左右。用同样方法对美国的高山、亚高山草甸研究显示,嵩草(Kobresiamyosuroides)群落的抗踩踏能力为334次,缬草(Valerianasitchensis)群落为66次,苔草(Carexbigelowii和C.nigrican)群落为635~968次,委陵菜(Potentillasimplex)群落752次[11]。依据Cole 和Bayfield[29]提出的划分标准,抵抗力高于500次的群落为“高抵抗力”群落;200~500次的为“中度抵抗力”群落;低于75次的为“敏感性”群落。本研究中的2种群落即属于高抵抗力的群落类型。

在相同的踩踏强度下,石质草甸的群落表现出了更强的抗踩踏能力。这很可能是由于石质草甸生境干燥,植株相对低矮,茎叶具旱中生特点,而更耐于踩踏。林缘草甸环境相对湿润,植株水分条件好,茎叶薄而柔软,在踩踏干扰下更容易受到破坏,同时土壤疏松湿润,也容易在踩踏干扰后发生退化。在对法国欧石楠(Ericacinerea和E.ciliaris)灌丛的研究也发现干旱环境中的群落的抗踩踏能力高于中生环境中的群落[14]。当然,踩踏的时节和天气状况也可能会对群落的抗干扰能力测定产生影响,但这种影响存在或不存在的情况都有报道。研究者们更倾向于认为群落的抗踩踏能力取决于群落中的物种组成[30]。

3.2 主要物种的抗踩踏能力

研究表明,植物形态对于物种的抗踩踏能力有很大的影响,莲座状、丛生状或矮生型的植物常常更具备抗踩踏性[7]。属于丛生状矮生型草本的绒毛草,植株低矮,多位于群落下层,踩踏时受到上层植物保护,弱化了受损程度。早熟禾茎叶较为柔软,在群落中的植株高度往往也比绒毛草高,踩踏所造成的损伤更为明显。大狼毒虽然植株较高,但主茎粗壮耐于踩踏,踩踏后高度虽明显降低,盖度的减少却不如其他植物明显。短葶飞蓬基部叶密集,呈莲座状,但叶片较大,比窄叶片的植物更易受损,是不抗踩踏的植物。

对比同一种植物在不同生境中的抗踩踏能力,生长在石质草甸中的绒毛草较之林缘生境中的更抗踩踏。这是由于旱中生环境中植株长得低矮,角质层也更厚,这些适应于相对干燥生境的特点也增强了植株的抗踩踏能力。而2种生境中大狼毒的抗踩踏能力差别不大。除形态因素外,林缘水分条件好,也导致短葶飞蓬叶片更加薄而柔嫩,降低了其对踩踏的抵抗力。

3.3 对草甸管理的建议

通过群落盖度变化大体判断其受到踩踏干扰的程度,是最为直观有效的草甸管控办法之一。当群落的相对盖度降低至50%,群落外观已发生显著变化,不仅草甸对游客的吸引力大大降低,群落结构与功能也可能发生重要变化。所以应特别注意群落盖度迅速降低时的干扰强度控制。依据本研究结果,香格里拉林缘草甸对踩踏干扰比石质干草甸敏感,特别是100~500次的踩踏可造成这类群落盖度的迅速降低。但林缘草甸通常距离公路和游客集中地较远,注意调控游客人数,引导游人适当避开林缘区域即可。

绒毛草在香格里拉地区属于逸生种,无饲用价值,牲畜不喜食并常引起口腔炎[31],经栽培逃逸逐渐在群落中形成优势。绒毛草作为优势种的草甸,不太适于放牧,但表现出了较高的抗踩踏能力。特别是在石质草甸中,它与同样具备较高抗踩踏能力的典型植物大狼毒和狼毒(Stellerachamaejasme)常相伴出现。对于旅游管理而言,绒毛草和大狼毒为优势种的区域本已出现一定程度的退化,可将其重点对游客开放,但需注意控制和管理逸生种,避免造成相邻适宜放牧区域的物种入侵和草地退化。