茵陈蒿汤加减治疗乙型黄疸型病毒性肝炎43例疗效观察*

2014-11-02周雄

周 雄

(龙州县中医院,广西龙州 532400)

黄疸常见于乙型病毒性肝炎的急性感染期或慢性感染急性发作期,黄疸的出现,意味着肝细胞发生广泛性变性、坏死,肝功能严重受损,同时可能出现感染、出血、神经系统功能损害等并发症,当前西药治疗乙型黄疸型病毒性肝炎取得的疗效是确切的,而通过中西医结合治疗,临床疗效将更为显著。笔者于2010年至2013年用茵陈蒿汤加减治疗乙型黄疸型病毒性肝炎43例,疗效较为理想,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2010年至2013年在我院住院的85例患者,诊断符合“病毒性肝炎防治方案”标准[1],其中男67例,女18例,年龄21~44岁,平均32.5岁,病程3~12年。血清总胆红素55~237 μmmol/L。疗程10~21天,将所有患者随机分成观察组42例,治疗组43例,两组患者年龄、性别、病情等差异无统计学意义。

1.2 治疗方法 对照组按常规给予静滴还原性谷胱甘肽、甘草酸二铵、门冬氨酸钾镁、口服核苷类似物抗病毒。治疗组在对照组基础上加用茵陈蒿汤加减(茵陈30 g、山栀子15 g、大黄6 g(后下)、车前草20 g、满天星30 g、石菖蒲12 g、赤芍15 g、郁金15 g、蒲公英15 g,虎杖25 g。腹胀者加枳壳10 g、厚朴10 g;纳差者加炒麦芽15 g、鸡内金10 g;胁痛明显者加元胡10 g、香附10 g),水煎成300 ml药液,分早晚两次服用,每次服150 ml。

1.3 疗效判定标准 每个患者出院前1日进行疗效判定,治愈:黄疸完全消退,临床症状消失,TBIL、ALT、AST指标正常。显效:黄疸明显消退,临床症状明显好转,TBIL、ALT、AST指标降低超过50%;有效:黄疸减轻,症状好转,TBIL、ALT、AST指标降低少于50%;无效:黄疸无减轻,临床症状无改善或加重,TBIL、AST指标不降或反见升高。

1.4 统计学处理 采用卡方检验处理数据。

2 结果

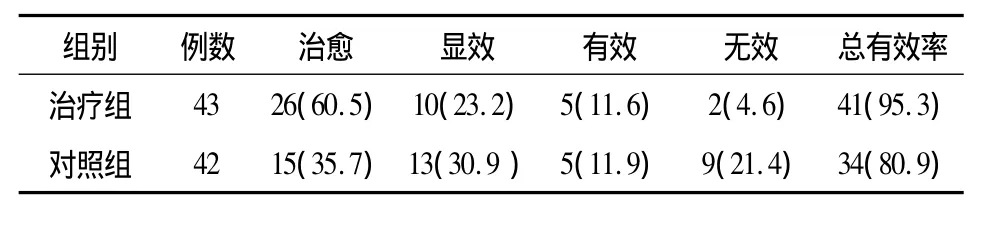

治疗组总有效率为95.3%,明显高于对照组的80.9%(χ2=5.308,P<0.05)

表1 两组患者疗效比较[n(%)]

3 讨论

乙型病毒性肝炎是由嗜肝病毒引起的、以肝脏炎症和坏死病变为主的一组感染性疾病,其导致肝损伤原因常为病毒大量复制及自身免疫调节紊乱,故抑制病毒复制、杀灭病毒、平衡自身免疫功能成为治疗关键,西药在抗病毒方面疗效确切,但在调节免疫、平衡机体功能方面无特效药物。而中医认为黄疸发生主要与湿热疫毒之邪有关,湿热疫毒之邪阻滞于脾胃、肝胆,导致脾胃运化功能失常,肝失疏泄,胆液不循常道,随血泛溢而成,病之根本在于正虚,而急性发病期邪实为标,故清热利湿解毒为急性发作期的主要治疗方法。

茵陈蒿汤出自《伤寒论》,由茵陈蒿六两、栀子十四枚、大黄二两组成,茵陈苦平微寒,既能发汗使湿热从汗而出,又能利水使湿热从小便而去,是治疗黄疸的要药;栀子苦寒泻火、通利小便,能直导肝胆湿热由小便外泄;大黄苦寒泄热,荡涤胃肠,能助茵陈、山栀泄郁热,又能通腑而泻结实。三药均为苦寒泄利之品,故能泄热、利湿、退黄;虎杖微苦,微寒,能清热解毒,利胆退黄,车前草、满天星、蒲公英均能清热利尿而除湿热;石菖蒲芳香而能醒脾化湿,赤芍、郁金凉血而能去瘀热邪毒。现代研究[2]表明,茵陈可保护肝细胞膜、防止肝细胞坏死,促进肝细胞再生及改善肝脏微循环,增强肝脏解毒功能,扩张胆管,加快胆汁分泌。大黄作为茵陈蒿汤的主要成分,能明显降低SGPT值,恢复肝损伤动物的正常功能,促进肝细胞再生及肝细RNA合成而起到保肝作用[3]。同时研究[4]还发现,茵陈蒿汤的利胆作用要明显强于方中各单味药。此外,茵陈蒿具有促进白细胞分裂,增加白细胞数目,提高T细胞免疫的活性,参与机体免疫调节和诱生干扰素等作用,因而能从多方面提高机体免疫功能[5]。通过以茵陈蒿汤为基础方,再辨证加用清热利湿解毒、凉血化瘀、芳香化湿之中药,能更好的平衡免疫,保护肝细胞,防止其损害继续加重,同时加速黄疸及各种代谢产物的排泄,为正常生理功能的恢复创造一个清洁的内环境。

茵陈蒿汤具有明确的肝细胞保护作用、免疫调节功能,而中医退黄之常用途径是通利二便,茵陈蒿汤通过利尿、荡涤胃肠而引湿热之邪排出体外,邪去而黄疸自除。因此,通过茵陈蒿汤加减,配合现代护肝、营养等药物使用,可为黄疸型乙型病毒性肝炎带来较佳之临床疗效。

[1] 中华医学会传染病与寄生虫病学分会、肝病学分会.病毒性肝炎防治方案[J].中西医结合肝病杂志,2011,11(01):56 -60.

[2] 唐凯.经方合用治慢性乙型肝炎高胆红素血症40例[J].国医论坛,2002,17(1):6.

[3] 陈科力,易休.几种中药的保肝作用研究进展[J].中南民族大学学报,2012,31(4):51 -56.

[4] 华圆,冯健,李范珠.茵陈蒿汤利胆退黄物质基础的研究进展[J].中华中医药学刊,2011,29(7):1520 -1521.

[5] 褚明艳,胡一桥.茵陈蒿的化学及药理学研究进展[J].中草药,1998,29(8):564.