中亚五国二氧化碳排放变化特征及其影响因素∗

2014-10-30依再提乌斯满瓦哈甫哈力克塔西甫拉提特依拜热孜也木吐地张玉萍

依再提·乌斯满,瓦哈甫·哈力克,塔西甫拉提·特依拜,热孜也木·吐地,张玉萍

(1.新疆大学绿洲生态重点实验室,新疆乌鲁木齐830046;2.新疆大学旅游学院,新疆乌鲁木齐830047)

有关研究指出到了21世纪末全球平均气温会增加1◦C,而诱发全球气候变暖的主要因素是人类社会经济活动导致的大气中的CO2等温室气体浓度上升[1],这种人为变暖往往会导致一些突变的或不可逆转的影响,因此实现二氧化碳的减排是应对气候变化的重中之重[2]。

近年来中亚五国同世界的其他地区一样,面临着减缓和适应气候变暖的挑战。中亚咸海流域地处全球气候变化的敏感中心,生态环境脆弱、水资源紧缺[3],因此,更容易受到气候变化的影响。为此中亚五国承诺减少温室气体排放,并在《联合国气候变化框架公约》下,已经开始建立相关法律和规章制度[4]7−9。本文在分析中亚五国1993-2009年CO2总排放量、人均CO2排放以及CO2排放强度变化特征的基础上,利用Kaya模型定量分析了各种影响因素的相对重要性及其动态变化,以期为发展中国家制定相关可持续发展政策提供依据。

一、研究区概况

文中研究的中亚地区指哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦5个国家,总面积近4×106km2。中亚西北部是欧亚的结合部,北靠俄罗斯,东部与中国接壤,东南和阿富汗相邻,西南部与伊朗毗连[5]。由于中亚五国地处欧亚大陆腹地,因此气候的大陆性特点十分突出。夏季炎热干燥,冬季严寒小雪,气温的日较差和年较差大,水分严重缺乏。区内一月份平均气温除南部小范围外,大多介于-5◦C-15◦C之间,局部地区可达-30◦C,七月份平均气温大部分地区介于20◦C-30◦C之间。降水稀少,年平均降水量仅为100-200mm,个别地区则只有几十mm,而区内全年蒸发量则大多在1 000mm以上,这种干燥少雨的气候条件,使中亚大部分地区呈现出荒漠、半荒漠的自然景观。土壤以沙壤土为主,植物十分稀疏,覆盖度极小。地形主要为平原,山地较少。

由于受自然条件和社会经济条件的制约,中亚人口密度不大,全区总面积3 994 400 km2,总人口50 515 000人,人口平均密度仅为每平方公里12.65人,是当今世界上地广人稀的地区之一。农作物品种繁多,主要有小麦、大麦、水稻、玉米、马铃薯、甜菜、棉花及蔬菜。丰富多彩的矿产资源为中亚各国工业生产的发展提供了良好的自然物质基础。哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等三个国家的国民经济主要来自工业生产,其余两个国家的工业基础薄弱,国民经济主要来自农业生产[6]。

二、数据来源与研究方法

本文采用的各国CO2排放量,人均CO2排放量、人口、GDP、CO2排放强度等数据来自于世界银行最新发布的统计数据(The World Bank.DaTa),一次能源消费数据采用了英国石油公司(BP)每年出版的世界能源统计评论[7]。以Exel为软件平台,运用统计的方法着重分析了中亚五国1993-2009年的CO2排放变化特征。

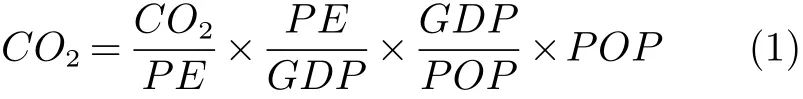

20世纪80年代以来,国内外许多研究人员相继开发了许多模型用以定量分析CO2的排放,进而帮助各个国家或地区制定相应的气候政策以及能源政策。在已存在的众多模型中,日本学者Yoichi Kaya提出来的Kaya模型无疑是其中应用最广的几个模型之一[8]。本文利用Kaya模型,定量分析了CO2排放变化过程中各种影响因素的相对重要性及其动态变化。Kaya模型通过一种简单的数学公式将经济、政策和人口等因子与人类活动产生的CO2联系起来,具体表述如下:

式中:CO2、PE、GDP和POP分别代表二氧化碳排放量、一次能源消费总量、国内生产总值以及国内人口总量。其中,CO2/PE为能源结构碳强度(CP),即单位能源消耗所产生的二氧化碳,主要与能源结构有关。PE/GDP为能源强度(PG),即生产单位GDP所需的能源消费,主要与技术及能源效率有关。GDP/POP为人均国内生产总值(GP),POP又可以称为国内人口总量(P)。

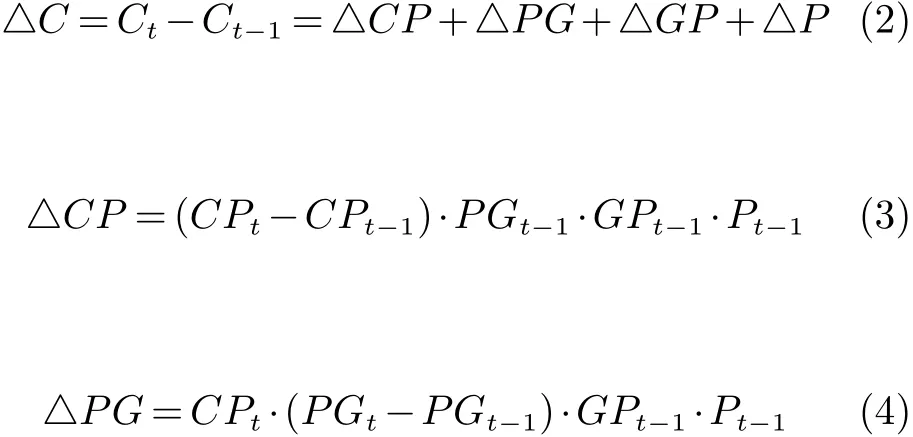

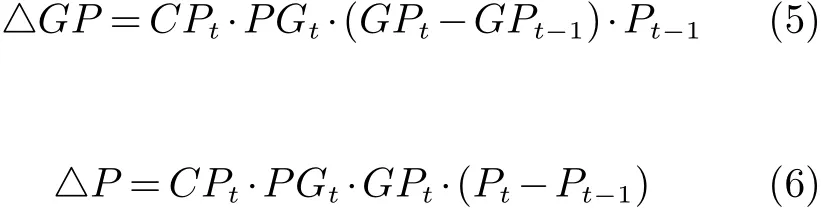

若由Kaya恒等式得C=Ct-Ct−1,表示t年相对于t-1年CO2排放总量的变化。那么t年相对于t-1年的能源结构碳强度(CP)、能源强度(PE)、国内生产总值(GP)和人口总量(P)的变化也可以表示为:

将公式(3)、(4)、(5)、(6)代入公式(2)可以得到:

这刚好验证了该分解方法无残差。

三、中亚五国CO2排放变化特征分析

(一)中亚五国CO2排放概况

哈萨克斯坦,塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦自从1991年苏联解体以后,由于工业生产和经济结构的调整,中亚五国的经济有了一些波动性的变化,城市化和工业化发展受到了限制。这种局面下这五国的CO2排放也有了相应的变化。经历一些变化后,到2009年中亚五国CO2排放总量达到400 020 000t,比1993年389 630 000 t的量只增长了10 390 000t,可以说中亚五国在这16年中CO2排放量增长率很小。从图1中我们可以看出,中亚五国CO2的排放总量从1993年开始呈现出明显的下降趋势,一直下降到1997年,其CO2排放总量从原先的3 968 630 000t已经减少到271 990 000 t。1998年以后CO2排放有了缓慢增长趋势,到2005年CO2排放量增长到342 870 000t,随后的三年时间CO2排放量快速增长,2008年达到418 170 000t,之后又有了下降趋势。跟国际相比中亚五国CO2排放量虽然占非常小的比例,但作为发展中国家,他们的经济水平比发达的西方国家落后很多,因此为了实现工业发展,在开发能源过程中就会经历高能耗、粗排放的阶段,所以CO2排放相应的也会涨幅。

图1 中亚五国1993—2009年CO2排放总量变化

根据世界银行发布的最新数据,哈萨克斯坦,乌兹别克斯坦和土库曼斯坦等三个国家已经列入到了全世界CO2排放量在前100名的国家之中,排名分别为25、34、61,CO2排放量所占的比例分别为0.79%、0.41%、0.16%,这三个国家的CO2排放水平已远高于世界的平均水平[4]7−9。比较中亚五国1993—2009年的CO2排放量(图2),排放量最高的国家哈萨克斯坦总排放量为2 904 750 000t,占总比例的51%。哈萨克斯坦煤碳、石油、天然气等工业在快速发展,而且过度依赖于燃煤发电厂,因此已经成为世界上CO2排放最大的国家之一。排放量仅次于哈萨克斯坦的是乌兹别克斯坦,总排放量为1 962 380 000t,占总比例的34%。排名第三的是土库曼斯坦,总排放量为652 280 000t,占总比例的11%。塔吉克斯坦和吉尔吉斯坦CO2排放量较少,总排放量分别为96 050 000t、95 420 000t,各占2%的比例。其中的哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦等三个国家经济比较发展,国民经济的主要来源是工业生产,而塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦的国民经济主要来源是农业生产,工业基础薄弱。因此可以发现他们的CO2排放情况跟他们的经济水平和工业水平相吻合。

图2 中亚五国1993—2009年CO2排放总量

(二)中亚五国CO2排放变化特征

(1)CO2排放量对比

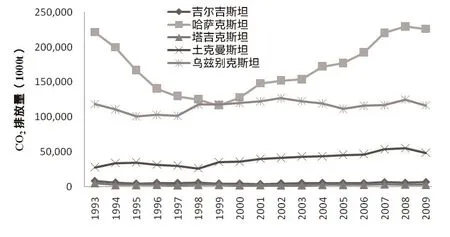

从图3可以看到中亚五国1993—2009年CO2排放量变化存在着较大的差异。CO2排放大国哈萨克斯坦的CO2排放量在1993—1999年期间是明显的下降趋势,在这6年的时间里,哈萨克斯坦CO2排放共减少了104 310 000t,1999年开始以较快的速率恢复,到了2007年超过了1993年的CO2排放水平,达到了229 390 000t,之后的三年CO2排放量增长趋势处于停滞状态。乌兹别克斯坦CO2排放量一直稳定在125 000 000t附近,没有太大的波动性变化。土库曼斯坦CO2排放量从1993年的26 760 000t增长到2008年的55 030 000t,在这期间土库曼斯坦CO2排放量变化总体上是缓慢上升,一直到2009年有所下降。由于吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的国内生产总值和工业水平没有恢复到苏联解体以前的水平,因此CO2排放量较少,两国1993—2009的排放量也非常接近,都保持在5 650 000t的平均水平。

图3 中亚五国1993—2009年CO2排放量变化

(2)人均CO2排放量对比

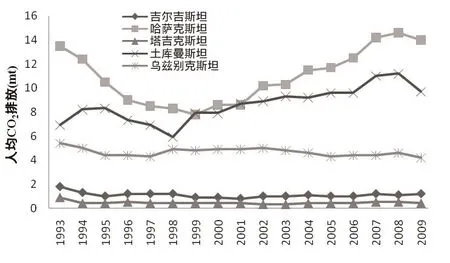

在考虑一个国家的CO2排放时,不仅要考虑总量,还要考虑人均CO2排放量,CO2排放归根到底来源于人的消费需求,每个人都享有作为全球公共资源的排放权。英国公共资源研究所在温室气体减排问题上也认为以人均为标准,逐步实现人均排放量趋同[9]。以人均CO2排放的量角度去分析中亚五国CO2排放变化特征,从图4可以知道,CO2排放总量排名第一的哈萨克斯坦的人均CO2排放量也同样排在第一位,而总量排在第二的乌兹别克斯坦的人均CO2排放量排在第三,总量排在第三的土库曼斯坦的人均CO2排放排在第二。哈萨克斯坦的人均CO2排放量从1993年的13 500t快速下降到1999年的7 800t,之后又开始回升,截至到2007年已经达到了14 200t的排放量,并超过了原来的排放水平。跟其他四个国家相比土库曼斯坦人均CO2排放量上涨势头很明显,增长率为0.007%,在五个国家里是最高的。其人均CO2排放量从1993年的6 900t上涨到1995年的8 300t,1996年开始迅速下降,到了1998年下降到5 900t,1998—2008年期间土库曼斯坦人均CO2排放量已处于缓慢上升趋势,2008年因受到金融危机的影响而有所下降。乌兹别克斯坦1993—2009年人均CO2排放比较稳定,一直在5 000t附近。吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦人均CO2排放量比较接近,也比较稳定,塔吉克斯坦人均CO2排放量一直在500t左右,吉尔吉斯斯坦比塔吉克斯坦略高,保持在1 000t左右的水平。

(3)CO2排放强度对比

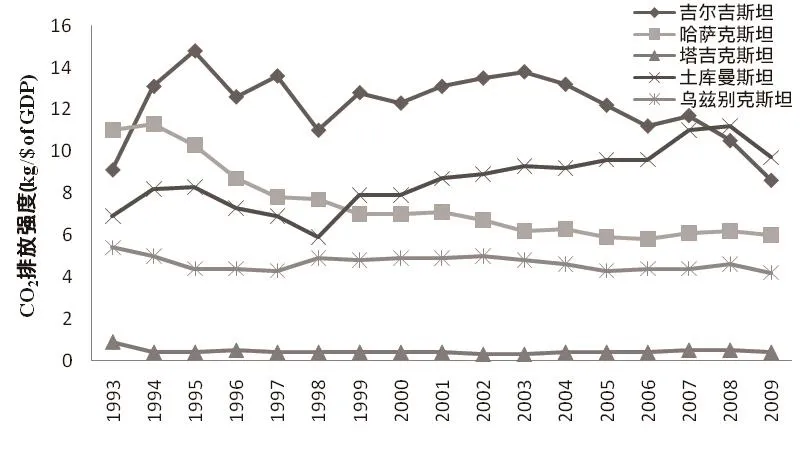

二氧化碳排放强度是指与国内生产总值(GDP)相对应的二氧化碳排放率,即一国或地区在一定时期内单位GDP的二氧化碳排放量。这个指标主要是用来衡量一国经济同碳排放量之间的关系,如果一国在经济增长的同时,每单位国民生产总值所带来的二氧化碳排放量在下降,那么说明该国就实现了一个低碳的发展模式[10]。二氧化碳排放强度还取决于技术进步、经济增长、产业结构变化、农业工业化和城市化进程与规模。一般情况下,强度指标是随着技术进步和经济增长而下降的。从图5(以2000年的美元不变价格计算)可以看到,除了塔吉克斯坦其它四个国家的CO2排放强度跟他们的排放量和人均排放量变化完全不一样。区别最明显的是吉尔吉斯斯坦,排放总量和人均排放量均非常低的吉尔吉斯坦CO2排放强度却为最高,变化也较复杂。吉尔吉斯斯坦CO2排放强度经过一些波动性的变化之后,从1993年的9.1kg/$GDP下降到2009年的8.6kg/$GDP,在这期间的最高值是1995年的14.8kg/$GDP。哈萨克斯坦CO2排放强度从1994年到2006年一直在缓慢下降,降到5.88kg/$GDP,之后略有升高,但不明显。土库曼斯坦的CO2排放强度总体上是涨幅势头,在2008年CO2排放强度为11.2 kg/$GDP,并超过其它四个国家的CO2排放强度水平,虽然在2009年有下降趋势,但仍然是最高。乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦CO2排放强度水平较稳定,这两国的平均CO2排放强度分别为4.66和0.82 kg/$GDP。

图4 中亚五国1993—2009年人均CO2排放量变化

图5 中亚五国1993—2009年CO2排放强度变化

四、Kaya模型计算结果与分析

通过对比分析中亚五国CO2排放总量,人均CO2排放量和CO2排放强度发现,各国之间CO2排放情况存在较大的差异。这当然与各国的技术水平、经济情况和人口有密切的关系,因此下面用Kaya模型对哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦等有代表性的高排放国家的CO2排放进行因素分解,定量分析各种影响因素的相对重要性及其动态变化。

(一)kaya模型计算结果

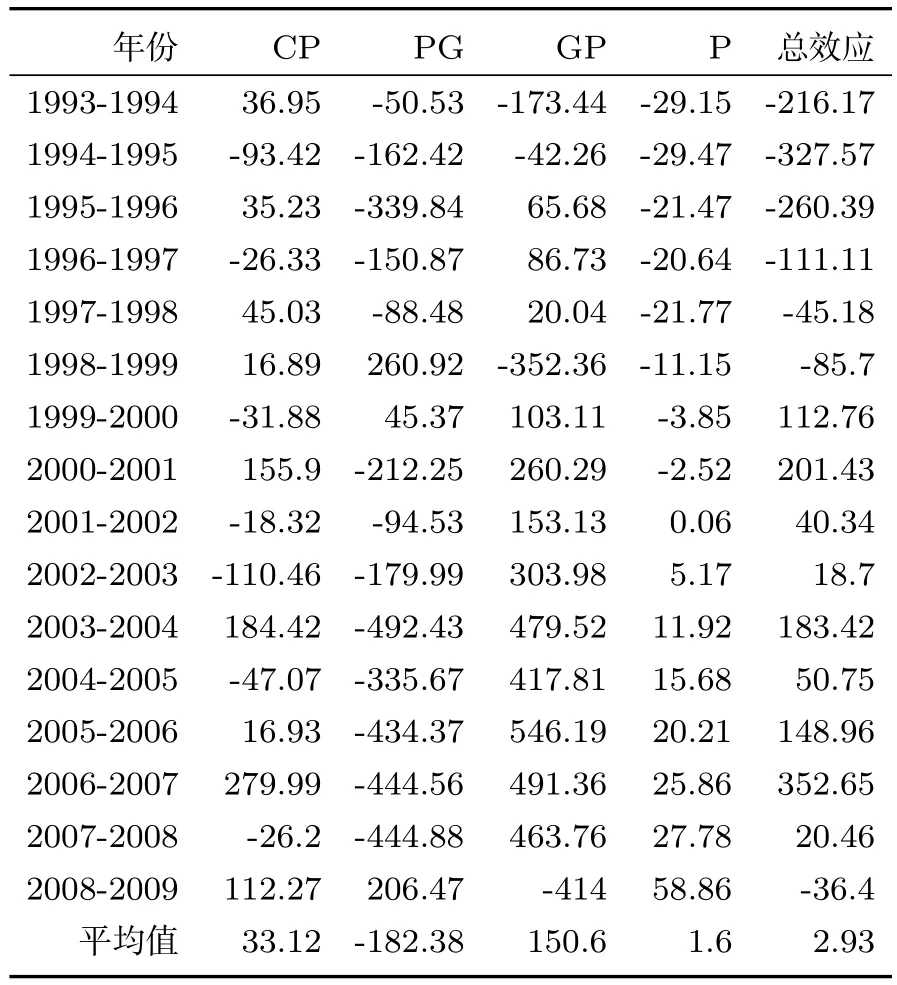

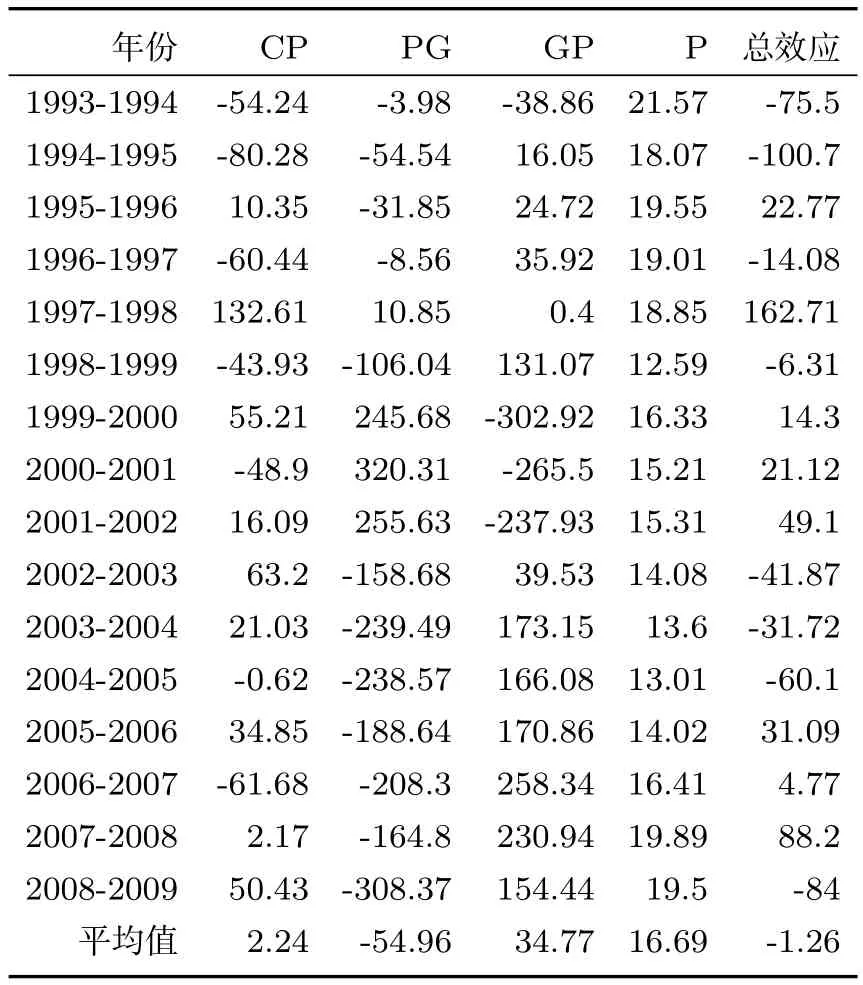

表1、表2、表3分别是哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦1993—2009年间CO2排放变化中各因子的贡献率计算结果。

表1 哈萨克斯坦1993—2009年各因子对CO2排放的贡献率(%)

(二)CO2排放的影响因素分析

通过所得的哈萨克斯坦1993-2009年各影响因子对CO2排放的贡献率如表1所示:能源结构和GDP是导致CO2排放的主要因素,尤其是GDP的贡献率非常大,达到了150.60%。除了个别年份,哈萨克斯坦各年的GDP效应均为正,而且从1995年开始是总体增长趋势。值得注意的是,1998年和2008年GDP效应分别为-352.36%、-414%,这可能与1998年亚洲金融危机和2008年的全球金融危机有关。能源结构也贡献了33.12%。这说明哈萨克斯坦经济的发展和能源结构的调整极大地促进了CO2的排放。人口的累积贡献率只有1.6%,对CO2排放的总体影响虽然不明显,但从各年的人口效应来看哈萨克斯坦人口对CO2排放的贡献一直在升高,还是给CO2排放带来了一定的压力。而能源强度的贡献达-182.38%,说明哈萨克斯坦技术的进步在很大程度上限制了CO2的排放,也可以说起到了很好的减排作用。历年的能源结构效应和能源强度效应数值波动较大,个别年份为负值,个别年份为正值,没有呈现一定的规律,这说明能源结构调整与技术进步对哈萨克斯坦CO2排放的贡献有一定的随机性。

表2 乌兹别克斯坦1993—2009年各因子对CO2排放的贡献率(%)

表3 土库曼斯坦1993—2009年各因子对CO2排放的贡献率(%)

由表2可以看出,1993—2009年间导致乌兹别克斯坦CO2排放的主导因素是GDP和人口,其贡献率分别为34.77%和16.69%。各年人口效应均显著为正,GDP效应除了个别年份也均为正值,而且从2003年开始GDP效应都在150%以上,这说明经济发展和人口规模的扩大加剧了乌兹别克斯坦CO2排放。能源结构功能献率为2.24%,说明能源结构的变动在一定程度上给CO2排放带来了压力。相反,能源强度对减少CO2排放有较大的贡献,能源强度对CO2排放贡献率为-54.96%。各年份的能源结构效应和能源强度效应跟哈萨克斯坦一样数值波动较大,没有呈现一定的规律,这说明能源结构调整与技术进步对乌兹别克斯坦CO2排放的贡献有一定的随机性。但值得注意的是,从2002年开始乌兹别克斯坦能源强度效应均为较大的负值,说明乌兹别克斯坦CO2减排技术在不断地进步。

通过分析表3我们可以发现,1993—1996年,由于苏联解体,土库曼斯坦还处于经济调整阶段,因此GDP效应为负,1998年和2008年土库曼斯坦因受到亚洲金融危机与全球金融危机的影响GDP效应也为负值,其他年份均为正值。而人口效应也一直是正值,因此GDP和人口增长是导致土库曼斯坦CO2排放的主要因素。其中GDP贡献了37.62%,人口贡献率为5.2%。跟其它两个国家不一样的是土库曼斯坦能源结构调整对减少CO2的排放起到一定的促进作用,其贡献率为-2.3%。能源强度的贡献率是-27.72%,也缓解了CO2的排放。同样值得注意的是,跟其他两个国家一样,从能源结构与能源强度1993—2009年的变化情况年来看,其在各年份所作的贡献不同,有些年份为正,有些年份为负。这说明这两个影响因子对土库曼斯坦CO2减排作用也有一定的随机性。

五、结果与讨论

根据1993—2009年中亚五国CO2排放总量、人均CO2排放、碳排放强度这三方面的变化特征,并通过对比发现各国的CO2排放情况存在较大的差异,CO2排放的变化也呈现出比较复杂的趋势。通过分析可以把中亚五国CO2排放的基本情况概括为:哈萨克斯坦CO2排放总量和人均CO2排放量经历了一些波动变化之后已经进入了快速增长阶段,而它的CO2排放强度在逐渐下降。土库曼斯坦人均CO2排放和CO2排放强度同他的CO2排放总量一直在缓慢上升,近几年有下降趋势。乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦等三个国家的CO2排放总量和人均CO2排放变化保持较稳定的水平,但是其中CO2排放水平较低的吉尔吉斯斯坦CO2排放强度却最高,变动也较大,乌兹别斯坦和塔吉克斯坦CO2排放强度变化较平缓。

其次,借助Kaya模型对哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等高排放国家的CO2排放因子分析结果表明:人类经济活动是诱发CO2排放增长的主要驱动因素,人口增长是CO2排放的重要因素,能源效率的提高有利于减少CO2排放。能源消费结构变动对CO2排放减排作用不明显,甚至在一定程度上加剧了CO2排放。