江苏赛艇轻量级2013年度训练变化的研究

2014-10-30蒋勇

蒋勇

(江苏省体育局水上运动管理中心 江苏南京 211522)

1 研究背景

长期以来,在训练实践中采用什么样的训练强度或者训练模式能够有效提高运动员的耐力水平一直是训练学界比较有争议的问题。在训练学上,我们通常借助生理学指标,如最大摄氧量、心率和血乳酸等来衡量和评价训练强度。国内外研究通常根据血乳酸浓度将训练强度分为3个经典区域:血乳酸≤2mmol/L为有氧区域,血乳酸在2~4mmol/L之间为有氧-无氧过渡区域,血乳酸≥4mmol/L为无氧区域[1-4]。(以上3个区域的划分也是本课题在研究分析江苏省轻量级组的训练时所采用的强度分区划分依据)。在耐力训练方式上,运动训练界目前存在两种不同的观点[2,4]:一是强调运用有氧-无氧阈强度训练模式,被称为“乳酸阈模式”;二是强调避开有氧-无氧阈区域,大部分训练强度集中在低强度有氧区域,同时少部分训练集中在无氧阈值以上的训练,被称作“极化模式”。

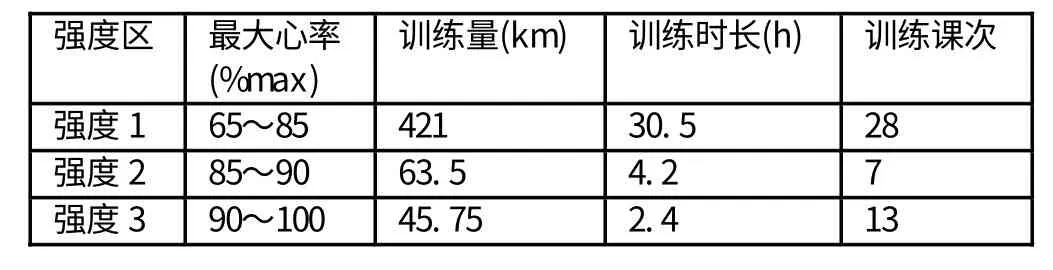

表1 预赛前不同训练强度区统计结果

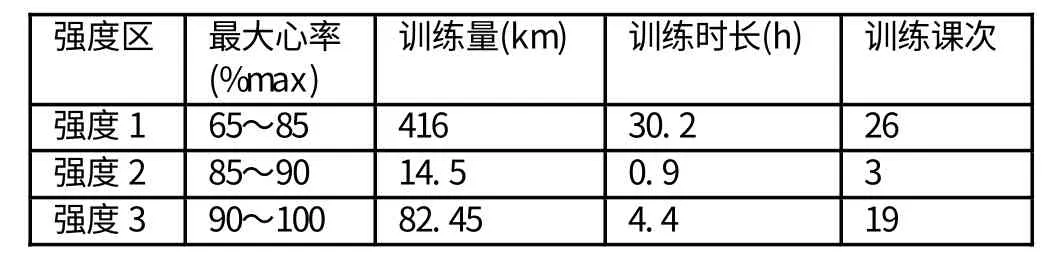

表2 决赛前不同训练强度区统计结果

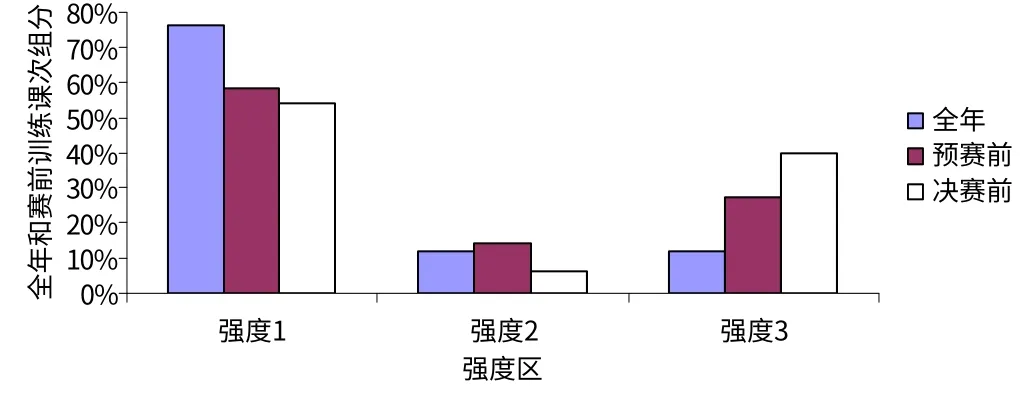

图1 全年和赛前不同强度区训练课次组分

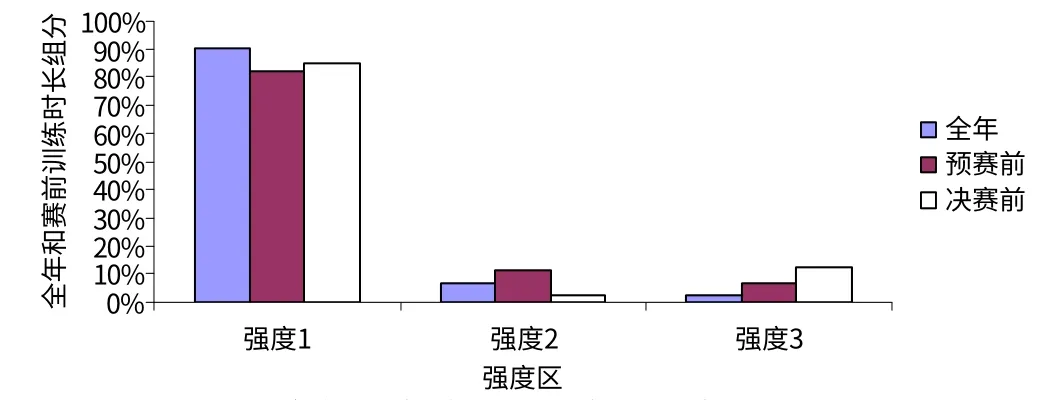

图2 全年和赛前不同强度区训练时长组分

图3 全年和赛前不同强度区训练量组分

目前,“极化模式”在世界大多数耐力项目的训练中占据主导地位。这种训练模式强调高比例的低强度有氧训练,实际上一方面降低了年训练负荷的平均强度;另一方面也保证了运动员可以高质量的完成高强度无氧区域的训练。此外,这种训练模式无形中也加大了训练强度的变化幅度,保证了运动员大强度训练后的疲劳恢复。既避免了过度训练和运动损伤的发生,又保证了训练的突出强度,从刺激和恢复两个方面提高了训练质量。

赛艇是典型的耐力性项目,不同的量和强度组合对赛艇运动员成绩有很大的影响。江苏赛艇在第八、九、十三届全运会上,都取得过金牌,综合实力在全国排名始终靠前。因此,积极实践各种负荷组合对我省赛艇运动员运动成绩的影响,分析赛艇专项强度训练特征,有现实意义。

2 研究对象

江苏省赛艇队轻量级男子组所有队员,队员基本情况:平均年龄(25.5±2.1)岁,平均身高(185.0±2.3)cm,平均体重(73.2±1.8)kg,平均训练年限(7.6±1.5)年,最大心率(192±5)b/min。

3 结果统计

由表1可以看出,预赛前1个月强度2区的训练课次明显低于1区和3区。与全年训练课次组分相比,预赛前强度1区的训练课次比重下降明显(全年76.2%vs预赛前58.3%),同时强度3区的训练课次比重增加124.0%(全年12.1%vs预赛前27.1%)。再结合图2、图3来看,在训练时长和训练量层面上,预赛前强度2区和3区的比重均呈现大幅度上升,最高上升幅度达140.7%(全年2.7%vs预赛前6.5%,强度3区的训练时长比重)。

结合表2和图1可以看出,与全年训练课次组分相比,决赛前1个月强度3区的训练课次比重增加227.3%(全年12.1%vs决赛前39.6%),增加幅度为预赛前的1.8倍。再结合图2、图3来看,决赛前强度2区的训练时长和训练量比重呈现较大幅度下降,下降幅度分别为63.8%和63.6%;而强度3区的比重则呈现大幅度上升,上升幅度分别为363.0%和347.2%,训练时长比重上升幅度为预赛前的2.58倍(预赛前140.7%vs决赛前363.0%)。

4 讨论

4.1 全年专项强度训练特征

江苏赛艇队轻量级组全年专项训练累积距离为5603.2km(水上4925.7km,测功仪677.5km),累积时长为404.3h(水上357.2h,测功仪47.1h),总训练课次为390次(水上331次,测功仪59次)。无论以最大心率百分比还是以乳酸划分全年总体训练强度的等级,强度1区的训练课次、训练时长和训练距离均明显高于强度2区和3区,训练比重分别占总训练课次的76.2%、73.1%;总训练时长的90.5%、86.7%;总训练距离的88.8%、85.2%。这说明江苏赛艇队轻量级组的全年专项训练是以低强度的有氧训练为主,中等及高强度的训练比例较小。然而,从全年训练的累积时长和距离来看,有文献报道国外优秀赛艇运动员的全年训练累积时长可达1000h,训练量可达8000km左右(包括力量训练和其他训练内容)[2,4],由此可以看出,我省运动员在年训练总量上与国外高水平运动员存在较大差距。

4.2 水上强度训练特征

在训练课次、训练时长和训练量三个层面上,无论以最大心率百分比还是以乳酸划分水上和测功仪专项训练强度的等级,强度1区的组分比重均最大,明显高于强度2区和3区。这说明我省赛艇运动员水上训练和测功仪训练的强度等级结构一致,均以低强度的有氧训练为主体,中等及高强度的训练比例较小。但是,以乳酸划分强度等级时,强度3区的各组分比重均高于以最大心率百分比划分强度等级3区的比重。分析原因,可能与以平均心率来评价高强度间歇训练课的强度时会低估实际强度有关[3]。因此,在评价高强度间歇训练课时,应考虑结合乳酸评价为宜。

4.3 赛前专项强度训练特征

与全年训练课次组分相比,预赛前1个月和决赛前1个月强度3区的训练课次比重均呈现大幅度增加,决赛前的增加幅度为预赛前的1.8倍。在训练时长和训练量层面上,预赛前强度2区和3区的比重均呈现大幅度上升。而决赛前强度2区的各组分比重呈现较大幅度下降,与预赛前相反;强度3区的各组分比重则呈现大幅度上升,训练时长比重上升幅度为预赛前的2.58倍。这说明我省教练员针对这两次重要比赛均制定了相应的赛前计划,且侧重点不同,预赛前突出了强度2区和3区的比重,而决赛前则“牺牲”强度2区更加突出了强度3区的比重。国外有研究探讨耐力训练最佳“极化模式”,认为训练内容的75%~80%分布在强度1区,5%分布在强度2区,15%~20%分布在强度3区为最理想强度分布模式[3-4]。然而,我省运动员的决赛前训练强度结构(1区81%-2区3%-3区16%)与最佳“极化模式”几乎一致,但比赛结果不令人满意。

5 结语

我省赛艇队轻量级组的全年专项训练以低强度的有氧训练为主,中等及高强度的训练比例较小。与全年专项强度训练结构相比,我省赛艇队轻量级组的赛前训练强度结构以突出强度3区的训练比重为特征。

在运用心率评价赛艇项目高强度间歇训练课时,应考虑结合乳酸来综合评价训练强度较为合适。在每年度的冬训中,应更加合理的考虑整体3个区强度的划分,在冬训计划中适当增加强度3区的训练比重。

[1]杨锡让,傅浩坚.人体运动科学经典研究方法的发展与应用[M].北京:人民体育出版社,2007.

[2]陈小平.竞技运动训练实践发展的理论思考[M].北京:北京体育大学出版社,2008.

[3]K.Stephen Seiler,Glenn vrevik Kjerland.Quantifying training intensity distribution in elite endurance athletes:is there evidence for an“optimal”distribution[J].Scand J Med Sci Sports,2006,16:49-56.

[4]Stephen Seiler,Espen T nnessen. Intervals, Thresholds, and Long Slow Distance:the Role of Intensity and Duration in Endurance Training[J].Sportscience,2009,13:32-53.