文化归因:“中国经济奇迹”的一种新释义

2014-10-28田坤明

田坤明 李 萍

一、引言

改革开放30多年来,中国实现了GDP年均递增近9.9%的空前经济增长,经济规模扩张20多倍,使2亿多人脱贫,外汇储备和外贸出口居世界第一,经济总量跃居世界第二。由此也引发了一场对“中国模式”①“中国模式”概念从提出就一直广受争议。有的学者为其正名,认为中国特色发展道路和经验已然形成“中国模式”,它是对中国在现代化进程中逐步形成的“经济持续增长、社会协调发展、国家和平崛起”等一整套思路、理论和实践的概括与抽象。也有学者持怀疑立场,否认“中国模式”的存在,认为其尚未定型而言之过早。还有学者认为,用“中国模式”这一概念来概括30多年来中国特色社会主义道路还不够准确,需慎用,主张以“中国道路”、“中国经验”或者“中国特色”等概念来代替“中国模式”。笔者认为,不论“中国模式”是否成型,这一概念是否适当,它特指的中国特色的社会主义道路是客观存在的,只是目前仍处在发展探索之中,需要我们以历史的眼光、发展的思维、世界的视野去客观审视。及其后果的争论——中国高速经济增长是如世界银行报告所说的“不可思议的奇迹”,还是如保罗·克鲁格曼所说的“小泡沫”抑或“纸老虎”〔1〕?中国社会主义现代化模式是如弗朗西斯·福山所说的“正在走向终结”〔2〕,还是如小R.霍夫亨兹和K.E.柯德尔所说的“正在挑战西方”〔3〕?中国的经济腾飞又是否会“从奥林匹亚山的神殿回落到德塞利平原上”〔4〕?

综观国内外经济学者对中国经济高速增长之谜的解构,集中呈现出这样一个逻辑线路和图景:资本积累论——技术进步论——人力资本论——制度决定论——新增长理论 (将知识、技术、人力资本及制度等因素内生化)。国内学者多立足于中国国情及特殊发展阶段进行了富有价值的探索。代表性观点有林毅夫的“比较优势战略论” (1994)、张五常的“地方分权带来活力论” (2004)、张军的“转型增长说”(2006)、陈志武的“经济全球化效应论”(2008)、洪银兴的“制度与道路决定论”(2008)、姚洋的“中性政府论”(2009)、周其仁的“制度变迁论”(2010)等等。客观而言,这些观点从不同侧面阐释了催生中国经济奇迹的种种动因,但奇迹之谜自身的复杂多样性却指向交叉学科领域的探索,要求研究视野在重视经济因素的基础上向非经济因素扩展,并注意理性区分直接原因 (proximate causes)和更深层的原因 (fundamental causes)。①North和Thomas(1973)最早批评了增长理论只强调直接原因而忽视经济增长更深层原因,“我们已经探讨的因素 (规模经济、教育、资本积累等)不是增长的原因,而是增长本身”。有关研究表明,物质资本、技术和人力资本是影响经济增长的直接原因,而文化与制度是更深层的主要原因。基于此,笔者尝试引入并试图说明非经济要素—— “文化”——是一个更深层的解释变量,期待能对中国经济奇迹之谜的解释提供一个可行的新视角。

其实,文化很早就已进入经济学的研究视野,其经济价值在“索罗剩余”中亦多有提及,成为扩展解释性变量的努力方向。但因其不易“操作”、难以量化的缘故,一直以来,难以被经济学主流所接受。目前,关于文化与经济增长关系的研究成果大致有以下四个方面:(1)要素视角的文化与经济增长观 (高波、张志鹏,2004,Kanatas和 Stephanotis,2005,陈宪、韩太祥,2009,罗浩,2009,姜莉,2010),把文化视为决定经济增长的一种隐形的关键性生产要素,认为文化与资本、劳动等要素共同决定着经济增长率和稳态路径。 (2)制度视角的文化与经济增长观 (诺斯,1990,Grief,1993,陈立旭,2000,韦森,2004,蔡银寅,2010),强调文化作为一种非正式制度,间接决定经济增长的轨迹,成为市场扩展和经济进步必不可少的条件。(3)创新视角的文化与经济增长观 (熊彼特,1912,刘易斯,1955,颜晓峰,2002,高波,2007),提出开放、灵活、平等竞争的文化内涵所激发出的企业家创新精神,以及科技、市场、制度等方面的文化因素的创新,都直接或间接地影响着经济绩效。(4)宗教视角的文化与经济增长观 (马克斯·韦伯,1904,邹恒甫,1993,Barro 和 McCleary,2003,Guiso、Sapienza和Zingales,2003)论证了宗教代表的文化要素对经济增长和社会发展有促进或抑制作用。

对现有文献的学术检视表明,文化因素是经济增长的重要解释变量。在对其认知的定位上,要明确“文化无用论”、“文化虚无主义”,抑或“文化本体论”、“精神决定论”都有失偏颇。作为经济原动力的文化相对处于“最先决定”(first stance)而非“最终决定” (last stance)的地位。〔5〕这也是实践中人们常说的“观念先导”、 “思想决定行动”。但对文化与经济增长之间关系的理解又不能止步于此,不能简单的将其定论为单向性决定的过程。实际上,它们还存在着伴随继起性的共生互动关系。

我国正处于“重要转型期”和“矛盾凸显期”交叉并存的阶段,随着社会结构、社会组织形式和社会利益格局的深刻变化,社会思想观念和价值取向日趋活跃,社会文化思潮相互激荡和碰撞。源于此,如何通过经济学理论直观厘定文化与经济增长的内在关系,如何在改革实践中洞察中国经济奇迹的文化印痕,又如何探寻中国经济奇迹得以延续的可能路径,一系列问题都值得我们去深刻思考与不断探索。

二、经济增长的文化解说:一个理论分析

(一)文化对经济增长的作用机制

文化②《辞海》对文化的定义:“从广义来说,指人类历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。从狭义来说,指社会的意识形态,以及与之相适应的制度和组织机构。”马林诺夫斯基在《文化论》中,按照人类不同层次的需求——基本 (生物)需求、派生 (社会)需求、整合 (精神)需求,将广义文化划分为三个层次:器物层次,也就是生产、生活工具;组织 (制度)层次,包括社会、经济、政治组织和行为规范;精神 (价值)层次,即人的伦理、价值取向等。三者构成了一个自洽的实体,即物质文化、制度文化和精神文化。本文的研究就基于广义文化的三个层次结构展开,也涉及到狭义文化的历史演变。可以分为三个结构层次,不同层次有不同的物化形式和现实载体:一是作为一种“隐形资源”直接融入实物资源 (物质层次);二是作为一种“非正式制度”嵌入于社会网络 (制度层次);三是作为一种价值观念进入人类大脑 (精神层次)。〔6〕以此为基础,文化对经济的作用路径沿着科学技术与文化产业、意识形态与制度变迁、文化教育与人力资本等维度展开。

1.文化作为一种知识资产,一种资源,影响着科学技术的创新和文化产业的发展,建立了文化——技术进步 (文化产业)——经济增长之间的逻辑关系。

一方面,技术是知识的一个子集,知识溢出影响科技创新全过程和各个方面。知识溢出主要通过人员流动、官产学研的融合、企业家活动、贸易和FDI等多种方式渗透科技创新的实践过程,为其搭建平台、提供动力,形成创新源,孕育科技创新模式选择。从微观上看,文化还通过科技创新主体的动机激发、心智熏陶、行为引导、情绪调适、意志锤炼等路径影响创新主体的创造力。相关研究也表明,创新个体的自主创新意识和能力被不确定性规避倾向、个人主义和集体主义倾向、权力距离大小、刚性和柔性倾向等多个文化维度影响。另一方面,文化已从卷宗、文本中“解放”出来,构成了产品与产业的重要内容与创新基础,不仅成为产品和服务高附加值的重要源泉,还进一步与实体经济相“耦合”,加快了文化资源的开发及产业化,催生了文化产业,并凭借消耗少、污染低、附加值高等优势而成为新的经济增长极。文化产业突破了单一的物质产品供给模式,以内容、感受、体验等精神产品的创造给予人以愉悦感、新鲜感、趣味感等深层次心理满足,引导人们从后工业时代的物质消费转向新体验时代的内容消费升级。更为重要的是,文化产业对于促进经济发展方式转变、优化产业结构、扩大就业都具有重要意义。

2.文化作为一种非正式制度,一种约束,影响着交易费用的发生与制度成本的增减,建立了文化——交易费用 (制度成本)——制度变迁之间的逻辑关系。

新制度经济学将价值信念、伦理道德、风俗习惯、意识形态等“文化”因素视为一种非正式制度,如诺斯所说,“非正式规则源自于价值的文化遗传,……有些有效的传统 (如勤劳、诚实、正直)能降低交易成本,且能使复杂的生产交换成为可能”。〔7〕它影响着交易费用与履约成本。因为不同于刚性的制度安排,非正式制度主要依靠社会舆论、道德约束、良心谴责以及社会不规则的“自发性强制”起作用,缩减人们在相互对立的理性之间进行选择时所耗费的时间成本和信息成本;也利于降低经济决策的不确定性、纠正伦理道德的失范和无序,减少集体行动中偷懒、“搭便车”和其他机会主义行为。此外,作为非正式制度的文化,还通过作用于正式制度、制度实施机制、人的行为等,潜在地影响着制度变迁成本。一方面,非正式制度的确立可以唤起经济主体的价值信念,通过内、外法则形成“自觉意识”,演化为一种自律机制,有利于提高制度的适应性效率;另一方面,非正式制度在有效约束人的行为的同时,也改变着人的思维方式,不断地确立和调整着社会关系,影响着制度的社会成本和文化心理成本。可见,适当的非正式制度安排是十分必要的,在重视正式制度的变迁与创新的同时,也需要推动非正式制度的演变与发展。

3.文化作为一种价值观念,一种意识,影响着个体行为的选择与群体关系的协调,建立了文化——行为个体 (社会组织)——经济绩效之间的逻辑关系。

文化价值观熔铸在每一个人的性格、意志、情感以及行动之中,构成了人们的主观模型,不仅影响个体偏好与效用函数,关乎储蓄或消费的边际倾向,还直接决定了个体对财富的态度及其愿意为之付出努力的程度,构成了经济意识和经济行为的来源和依据。经济个体间的模仿效应、示范效应(文化教育与适应性学习的作用至为关键)会使某种价值观念扩散化、具体化,渗透到生产、交换、分配、消费等多个环节,影响劳动分工、物质资本积累以及人力资本培育等多个方面,还进一步扩散到各个社会经济组织之中。企业作为核心的社会生产组织,企业家精神与企业文化一直颇受学者重视和推崇。在现代管理学中,“企业家精神”已不再拘泥于企业家个体所特有的个人素养与价值取向,而凸显为创新、冒险、合作、敬业、学习、执著、诚信等精神品质的凝练①舒尔茨对战后德国和日本经济复兴进行了考察,他发现正是由于二战后包含在管理者的经验中和工人积累起来的技能中的人力资本没有遭到破坏,才促成了经济腾飞。因此,更应关注经济活动主体的整体素质对经济增长所作的贡献。曾经作为主流观点的熊彼特创新理论,其强调的从事创新工作的“企业家”被舒尔茨拓展至具有创新意识和能力的劳动者所构成的创新群体。舒尔茨从人力资本意义上对创新内涵的延伸 (以人口质量或以文化为社会重心的国民的整体文化素质)完成了对于亚当o斯密理念的复归 (国民财富的增加,一是取决于国民劳动的熟练程度、技巧和判断力;二是从事有用劳动的人数和不从事有用劳动的人数成什么比例)。,更是人力资本要义的深化。企业文化也升华为企业的核心竞争力,体现为组织成员共同遵守的最高目标、价值标准、基本信念和行为规范等,发挥着“区别、引导、约束、凝聚、激励”等重要作用,为企业人力资本培育提供了良好的文化氛围,强化了企业内部的团结与合作以及外部的辐射与影响。企业文化的融合与趋同更有利于企业间交流与合作的深入,以及企业与外部团体关系的协调,降低不必要的摩擦耗费,为区域产业规模化、集聚化推进奠定了良好基础。

(二)文化变迁与经济发展

动态考察文化变迁与经济发展之间的关系需要运用马克思主义经济学基本原理。广义文化的内部结构的矛盾运动可以用生产力决定生产关系的范式去阐释,而经济、政治与文化 (狭义)的关系则可以在物质与精神、社会存在与社会意识、经济基础与上层建筑等范畴中找到分析依据。文化变迁一般沿着“由表及里”的顺序,即器物层次→组织层次→精神层次作用路径展开。在文化的结构层次中,生产力作为文化表层结构中的一个要素,也可以理解为内嵌于生产、生活工具之中的科学技术。新发现、新发明的产生引起表层结构中诸多因素的变动,将进一步激活中层结构的“不稳定因子”,如生活方式、经营管理方式、经济体制、社会制度等等;中层结构的变动将进一步诱导深层结构的价值观念、道德伦理、意识形态等相调适。当然,如果里层结构型塑的内部网络不能适应表层结构的变迁,则会逆向抑制表层结构的变化,束缚生产力的发展,造成经济的停滞与衰退。狭义文化属于上层建筑范畴,在对狭义文化的变迁轨迹进行研究时,可以用经济基础决定上层建筑的逻辑进行解读:经济基础决定了文化的演进方向,倘若经济基础发生变化,会引起利益格局的震荡,多方力量进行博弈,最终会左右社会意识形态 (文化)的演变,引起上层建筑相应调整。另一方面,如果文化变迁相对迟滞或保守,上层建筑也会反作用于经济基础,成为经济发展的掣肘因素。通过上述分析,可以得出一个结论,文化变迁影响着生产力的发展和生产关系的调整,但它反过来也受到经济基础的约束;经济建设是一种文化的物化和外化形式,不仅满足着人类的各种需求,还寄托着人类的文化理想。

三、中国经济奇迹的文化内因:相关性经验诠释

一般来说,由于分析范式局限于西方的文化背景和意识形态,西方经济学者很难客观、全面地诠释中国经济增长。这就需要我们用中国的语言向世界“讲述自己的故事”。笔者尝试从四个维度阐述文化在催生中国经济奇迹过程中所起的作用。

(一)技术进步与文化产业发展

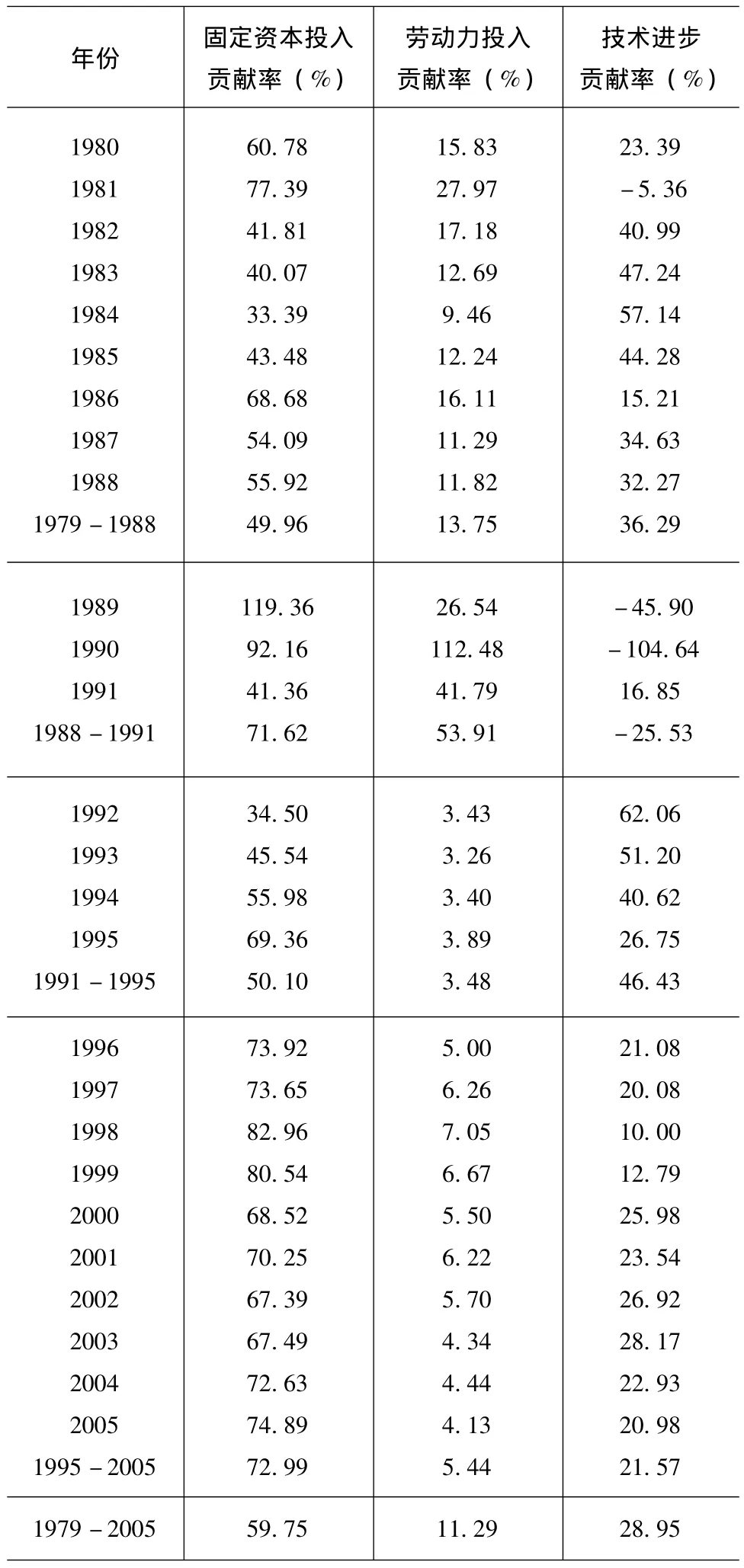

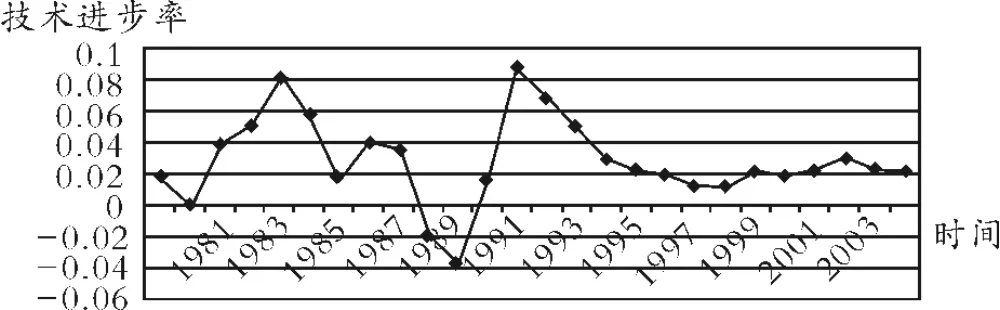

前已述及,作为一种知识资产的文化影响着科学技术的创新,科技创新体现的则是人类精神与价值内化和外化的辩证统一。柯丽敏曾选取14个与7个一级指标分别反映创新文化力和科技创新绩效,以1991年-2005年的数据作为样本空间,进行Pearson相关分析,得到标准回归方程:创新绩效=0.987*创新文化,即创新文化力每提高1%,科技创新绩效将提高0.987%。〔8〕还有学者将文化观念、文化风尚、文化习俗等指标量化后与科技进步进行计量分析,也得出了显著正相关的类似结果。因此,我们可以选择技术进步贡献率来间接反映文化对经济增长的内在贡献。曹吉云估计了我国1979-2005年的总量生产函数,并进一步估算了同期技术进步率,以及固定资本、劳动力投入和技术进步对经济增长的贡献率。〔9〕如表1、图1所示。

表1 我国要素投入和技术进步贡献率

图一 1980-2005年我国技术进步率

图表信息表明,技术进步率的波动与经济体制改革、意识形态变迁保持了较强的一致性。比如1981-1984年,以农村包干到户改革为契机,取得了市场取向改革的突破,将技术进步率推向峰值;而在1989-1991年,由于新旧经济运行机制之间的矛盾与冲突,技术进步率跌入低谷;直到1992年邓小平南巡讲话带来的思想解放,技术进步率再一次出现了高峰。从技术进步贡献率来看,它一直低于固定资本投入贡献率,反映出我国经济增长还是以外延、粗放式为根本特征。徐瑛也认为,我国技术进步贡献率同欧美发达国家相比依然过低,内涵式发展依然滞后。〔10〕若不尽快提高自主创新能力,从根本上扭转技术进步迟缓的局面,以要素投入和环境污染为代价的经济高增长将可能无法持续。〔11〕1990年以后的技术进步贡献率已出现稳定上升趋势,表明我国已开始逐步走上技术进步、效率提升的内涵式发展道路。

文化与科技创新的融合进一步催生了文化产业的繁荣。虽然我国文化产业的实践和研究均起步较晚,但是,随着经济持续快速增长,特别是在数字化浪潮的冲击下,文化产业提速特征明显,总量增长加快,经济贡献率不断提升。截至2007年底,文化产业实现增加值17725.42亿元,较1991年增长25.31倍,年均增长率达到了22.3%,远超GDP和第三产业的增速;文化产业对经济增长的贡献率也达到7.104%,较1991年增长2.21倍。〔12〕此外,我国文化产业还表现出了很强的产业关联和产业波及效应。根据蔡旺春的研究,文化产业的前向关联指数与后向关联指数分别达到0.6195和0.7465,与第二产业关联度最大,同时与自身的发展也呈正相关;文化产业影响力系数与感应度系数达到1.1697和1.4389,都超过了产业平均值,说明文化产业对整个经济具有强大的辐射作用,能够有效推动产业结构的优化升级。〔13〕一言以蔽之,文化产业作为国民经济战略性产业的地位日益增强,对经济可持续发展的重要性日趋突显。

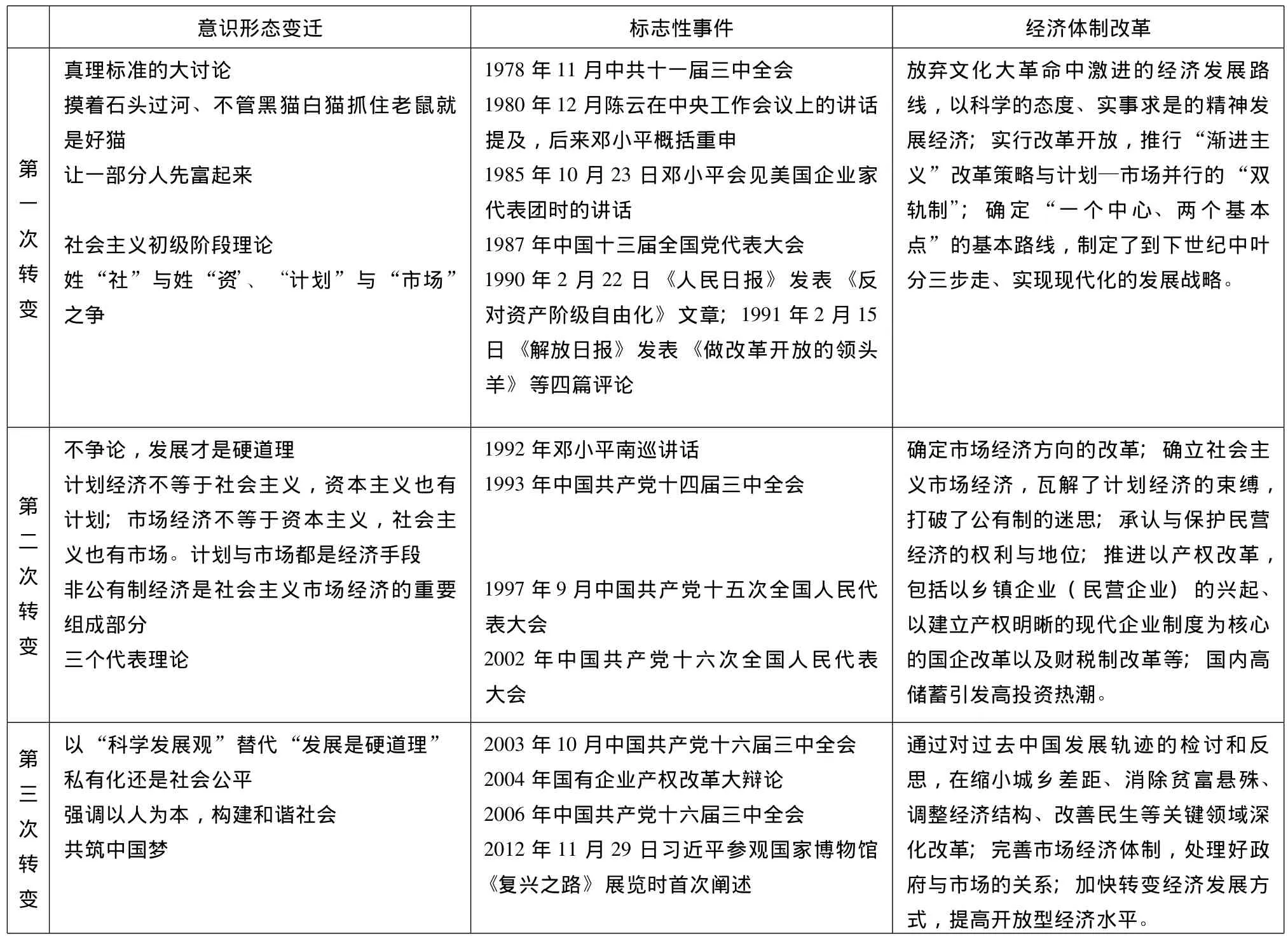

(二)意识形态演变与经济体制改革

意识形态在一定程度、一定范围内体现和发挥了文化所具有的各种特征、作用和功能。〔14〕作为意识形态的文化,是一定的社会的政治和经济的反映,同时又反过来对政治和经济产生巨大影响。我国改革的开放主要采取的是以政府主导,以帕累托改进为参照系,以先试验后制度化、以点到面的渐进式方式积极推动的,同时,注重改革的权威性和社会民众认同的协调,致力于降低交易费用及制度变迁成本,提高制度的适应性效率。

改革开放后,中国意识形态大致发生了三次大转变。第一次转变发生于1978-1991年间,先后确立了“实践是检验真理的唯一标准”、“摸着石头过河”、 “不管黑猫白猫抓住老鼠就是好猫”、“让一部分人先富起来”等观念,以及展开了姓“社”与姓“资”、“计划”与“市场”之争,相应地,在经济领域实行了改革开放,推行计划—市场并行的“双轨制”,用市场力量促进经济发展。此一轮的“边际改革”、“增量改革”释放了长期被体制压抑的生产者的热情,扩大了经济增长的可能性边界。第二次转变发生于1992-2002年间,首先以“不争论”的态度与“三个有利于”的政治智慧,为发展与探索赢得了宝贵时间;尔,后,在“左”“右”两种思潮交锋下产生了“中国特色社会主义市场经济”,瓦解了计划经济的束缚,打破了公有制的迷思。这一阶段,主要通过推进以产权改革为核心的经济体制改革,大幅增进了产权效率,提高了生产积极性,推动了经济持续高速增长。第三次转变由2003年开始至今,以“科学发展观”替代“发展是硬道理”,强调“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展”与“五个统筹”,提出了“和谐社会”理论。〔15〕这些转变在对过去中国发展轨迹检讨和反思的基础上,推动了进一步完善社会主义市场经济体制,在缩小城乡差距、消除贫富悬殊、调整经济结构、改善民生等关键领域深化改革,加快转变经济发展方式,提高开放型经济水平。总之,经济体制改革步伐的加速真正体现了新意识形态范式的实践智慧。

表一 中国意识形态变迁与经济体制改革

(三)文化教育改革与人力资本培育

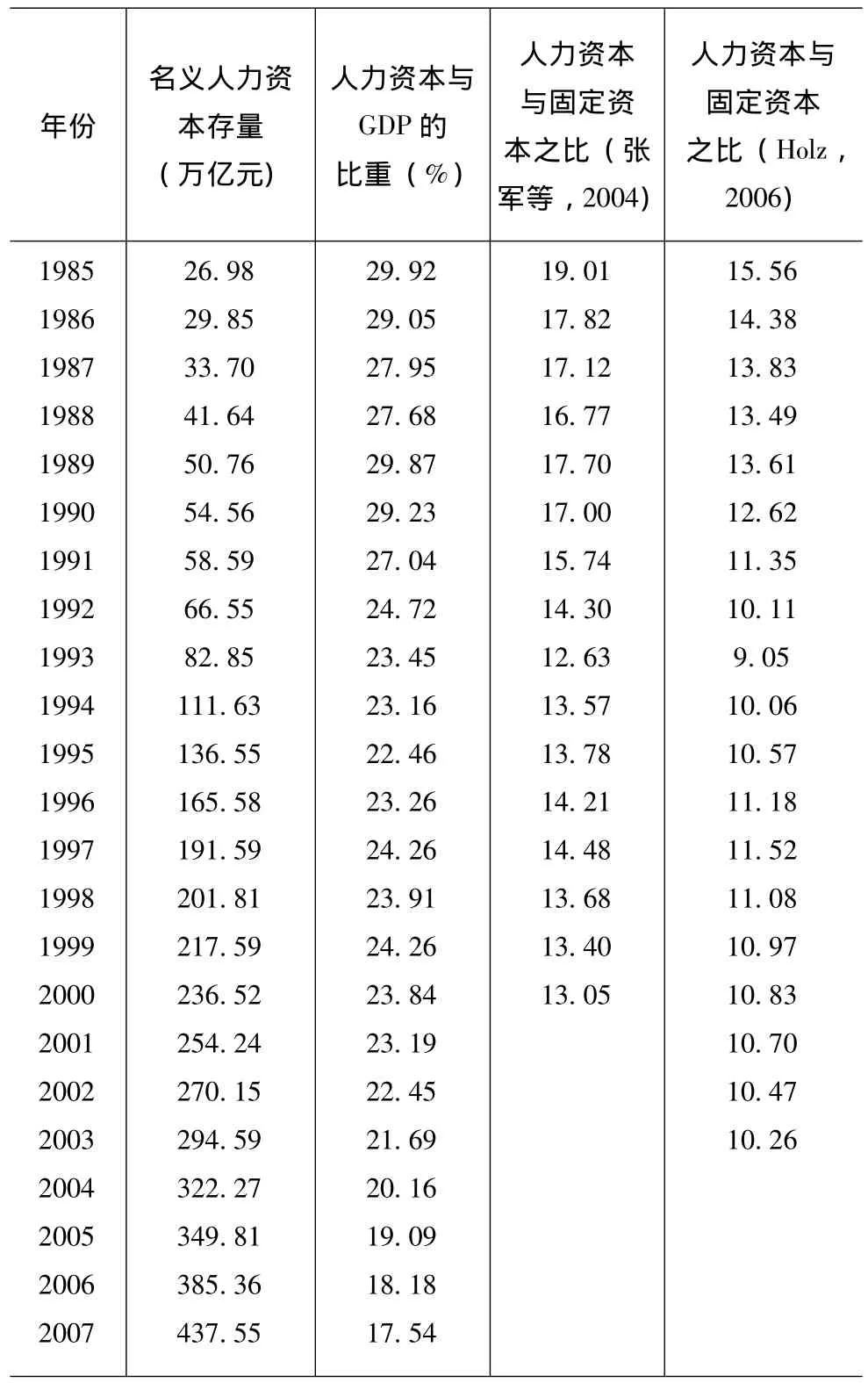

根据蔡昉的研究,“文化大革命”期间,缩短学制、停办大学、更改教学内容、取消职业教育等措施的施行,对人力资本存量及其后来的人力资本积累造成了巨大破坏 (据估算,使可能的受教育年限减少了14.3%),使经济增长长期陷入困境。〔16〕改革开放后,在社会经济发展的客观需求下,我国文化教育事业改革不断扩展和深化,教育的社会地位不断提高,教育条件得到改善,教育体系和结构更趋合理,各级各类教育质量和效益得到明显提升,取得了巨大成就。①进入新世纪,改革的深度、难度都在增加,文化教育改革的重要性和改革的文化视野被凸显。正如20世纪中国是从“废科举、兴学堂”开创新局面一样,21世纪中国的新局面亦不能忽视文化和教育改革。为了中华民族全面复兴,我们要头脑清晰,防止偏向;不动摇、不急躁、不停步。具体而言,应把教育放在优先地位,以教育改革推动整个社会包括经济、政治的改革。最近多位学者提出教育改革文化的研究,认为未来中国的改革,需要教育改革先行奠基,需要文而化之运作“收官”。截至2009年底,全国教育经费投入达到16502.71亿元,各类高等教育规模达到3105万人,其中,在学研究生153.84万人,本专科生2231.79万人,相比1992年分别增长18.03倍,14.71倍,15.33倍,9.22倍,实现了高等教育大众化。此外,由于推行九年义务教育制,全国初中、高中、高等教育毛入学率在2010年分别达到100%、82.5%和26.5%,教育人口比重达到25.4%,文盲与半文盲占15岁及以上人口比例降为7.1%。②数据来源:2010年中国教育统计年鉴〔Z〕.北京:人民教育出版社,2011:1-4,623,636-641.即使考虑剔除人口基数因素的影响,也不难发现,在经济发展的加速期内,文化教育颇受重视,被拔高到“立国之本”的高度,教育经费投入大幅增加,基础教育被全面普及,高等教育的中高层次人才培养数量与质量都发生了质的变化。中国已经实现了从人口大国到人力资源大国的转变。人力资本的富集为中国经济增长做出了重大贡献。李海峥运用并改进Jorgenson-Fraumeni的终生收入法,计算了1985—2007年中国人力资本总量,如表2所示:

表2 我国人力资本及其GDP和固定资本的比较

通过分析上表数据,可以发现,自20世纪80年代以来,我国人力资本总量保持了较快的增长速度,2007年名义总量达到438万亿元,实际总量达到113万亿元,较1985年增加了3倍多,年均增长率为6.52%。但是,相对于国内生产总值以及物质资本的增长,人力资本的增长仍较慢,并且相对比重呈下降趋势,即,人力资本的相对贡献率由1985年的30%下降到2007年的17.54%,而人力资本对物质资本的挤出效应日益弱化,两者比率从1985 年的16-19 降至 2003 年的 10-11。〔17〕我国人力资本总量在世界范围内堪称人力资本大国,但人均量较低,仅为美国的6%,加拿大的9%,与发达国家相比仍存在较大差距。我国人力资本对经济增长的贡献潜力还有很大空间可以挖掘。因而,为保障我国经济增长的持续高速,提高增长质量,我们需要进一步加大文化教育投资,提升全民文化道德素质,以增进人力资本积累。

(四)社会主义市场经济文化与经济发展

文化是一定社会政治经济状况的反映,总是在特定的社会条件下存在和发展的。有什么样的社会制度和发展道路,就会孕育和滋养与之相应的文化。〔18〕因此,社会主义市场经济的建立和完善,需要实现相应文化的转型,逐步形成与市场经济相适应的文化,即社会主义市场经济文化①一些学者将社会主义市场经济文化定义为:反应社会主义市场经济发展、经济活动和经济过程中的经济思想观念、经济伦理、经济行为和经济制度的文化的总和,但笔者认为这只切中了社会主义市场经济这个关键点,而未体现市场经济文化对市场经济乃至整个社会的能动作用。。它囊括了与市场经济相适应的价值体系、道德观念、公平竞争意识、民主法治意识以及开放意识等等,并内含经济理性与价值理性的双重精神。

改革开放以来,中国社会主义市场经济文化,一方面传承了中国传统文化的精髓,如“和合”观念内蕴的和谐思想以及“义利双成”、“诚实守信”思想等,有助于优化市场经济发展环境、维系基本的产权保护制度、强化有效政府、增强宏观调控的有效性等;〔19〕另一方面,有取舍地借鉴汲取了西方经济文化中的有益成分,如契约精神、公平竞争、注重法治等思想。在传承与借鉴的基础上,中国社会主义市场经济文化构成为马克思主义中国化、时代化的一个重要部分,以社会主义共同理想和正确的世界观、人生观、价值观,增强社会凝聚力,消解人们对理想追求和眼前实际利益追求的矛盾,平衡、协调个人与集体、竞争与合作、效率与公平等多重关系。社会主义市场经济文化的日趋成熟,不断协调着生产力与生产关系的矛盾,推进市场经济的高质量发展,加快了文化经济一体化的步伐。不可否认的是,当前也出现了一些道德失范、信仰危机、思想滑坡等负面倾向,这迫切需要通过进一步推进文化建设去匡正。

四、尾论:以“四维驱动”延续中国经济奇迹

英格尔曾指出:“当今任何一个国家,如果它的国民不经历一个心理上和人格上向现代性的转变,仅仅依赖外国的援助、先进技术和民主制度的引进,都不能成功地使其从一个落后国家跨入自身拥有持续发展能力的现代化国家的行列。”〔20〕英格尔的话给我们深刻启示,在研究影响中国经济崛起的诸多因素时,决不能将文化仅视为经济表面的装饰物,而更应重视其内在于经济的人文力量。进一步深化改革,推进文化创新、科技创新、制度创新、产业升级,将形成“四维驱动”,推动中国经济奇迹步入“第二季”。

文化创新、科技创新、制度创新、产业升级是关联互动、相辅相成的,共同决定着经济发展的质量与速度。文化创新体现了文化的观念、体制、形式、方法和手段的创新,以科学发展的指导思想和价值追求,不断凝聚发展的精神动力,形成制度创新、技术创新、人力资本积累和文化产业发展的“能量源”与“助推器”。技术创新则构成了经济持续发展的重要引擎,它作为第一生产力不断推动经济增长质的飞跃,促进产业分化,进一步为文化传播、文化产业发展提供了良好的技术支撑。制度创新是要破除一切阻碍生产力发展的体制障碍和机制束缚,关键环节是将移植来的制度进行适应性创新,实现与本土传统文化为核心的非正式制度的融合。这其中就涉及到要转变政府职能,深化市场经济制度变革,逐步推进政治体制改革,为文化发展、技术进步和产业升级提供良好的制度保障。产业升级一方面指通过产业结构调整,壮大文化产业以及高新技术产业,将劳动密集型行业转向从事技术与知识密集型行业;另一方面体现为价值链升级,这其中渗透着学习能力提高、知识与技术溢出以及自主创新等潜在文化影响。

推动文化创新、科技创新、制度创新、产业升级“四维”基础上的跨越发展,将直接加快经济转型与经济发展方式的转变,增添经济健康持续发展的源动力,利于谱写“中国经济奇迹”新的篇章。

〔1〕Paul Krugman.“Myth of Asia’s Miracle”,Foreign Affairs,1994.

〔2〕〔美〕弗朗西斯·福山.历史的终结〔M〕.远方出版社,1998.

〔3〕〔美〕小R.霍夫亨兹,K.E.柯德尔.东亚之锋〔M〕.黎明译.江苏人民出版社,1997.

〔4〕Young A.“The tyranny of numbers:confronting the statistical realities of the East Asian growth experience”,The quarterly Journal of Economics,1995,110(3):641-646.

〔5〕〔英〕格雷厄姆·默多克.张喜华译.文化研究和文化经济〔J〕.学习与探索,2012,(1).

〔6〕高波,张志鹏.文化资本:经济增长源泉的一种解释〔J〕.南京大学学报 (人文社科版),2004,(5).

〔7〕〔美〕道格拉斯·C·诺思.制度、制度变迁与经济绩效〔M〕.上海三联书店,1994.185.

〔8〕柯丽敏.文化对科技创新发展的推动作用分析〔J〕.科技管理研究,2007,(9).

〔9〕曹吉云.我国总量生产函数与技术进步贡献率〔J〕.数量经济技术经济研究,2007,(11).

〔10〕徐瑛,陈秀山.中国技术进步贡献率的度量与分解〔J〕.经济研究,2006,(8).

〔11〕宋冬林,王林辉.资本体现式技术进步及其对经济增长的贡献率〔J〕.中国社会科学,2011,(2),

〔12〕韩顺法.文化创意产业对国民经济发展的影响及实证研究〔D〕.南京航空航天大学博士学位论文,2010,99.

〔13〕蔡旺春.文化产业对经济增长的影响-基于产业结构优化的视角〔J〕.中国经济问题,2010,(5).

〔14〕武晟.意识形态与文化的关系〔J〕.山东社会科学,2009,(7).

〔15〕曹海涛,叶日松.中国大陆转型过程中的意识形态与制度变迁〔J〕.全球政治评论,2012,(38).

〔16〕蔡昉,都阳.“文化大革命”对物质资本和人力资本的破坏〔J〕.经济学季刊,2003,(4).

〔17〕李海峥.中国人力资本测度与指数构建〔J〕.经济研究,2010,(8).

〔18〕刘云山.坚持中国特色社会主义文化发展道路努力建设社会主义文化强国〔J〕.共产党人,2011,(21).

〔19〕王前强.文化传统与中国经济转轨〔J〕.学术论坛,2010,(3).

〔20〕冯文俊,文武.对文化与经济发展关系的思考〔J〕.经济评论,2006,(14).