20世纪80年代以来西方国家行政问责之研究:一个基本知识层面的分析

2014-10-28姚莉

姚 莉

一、问责概念之厘定

如果仅从行政问责概念的词组构成来看,它是由“行政+问责”两个部分构成,其中问责是其内涵的核心,行政是其外延的界定,〔1〕问责一般被定义为某人必须对其行为向他人做出解答的状况,因而其中涉及到谁应该对谁负责,在什么情况下负什么责任等问题,暗含对行为结果进行奖励或处罚之意。〔2〕国外对问责内涵的研究,主要形成了三种观点:

其一,问责是一种行为,即向具有奖惩权的公众证明某人的作为和不作为是合理的或正当的,而他是否受到奖惩则依赖于公众的评价。〔3〕其二,问责是一个过程。问责的过程应具备的要素或特征是:(1)问责是问责者和被问责者之间关系的一种结果表征。(2)问责是双向责任,不仅被问责者应当对自己的行为负责;而且问责者也有责任让被问责者负责。这就意味着,问责者应该建立一个保证被问责者承担责任的合理过程。(3)问责者有权奖励、惩罚和制裁被问责者,以保障被问责者符合问责者的期望。(4)问责的过程既包括直接对问责事件的监督,也包括对被问责者的决定、作为和不作为的检查。(5)问责过程包括事前和事后的监督。不仅聚焦于被问责者的决定已经带来的结果,而且还要注重将要带来的结果。〔4〕其三,问责是一种关系。问责是以“为行为说明理由或被要求说明理由”为特征的社会关系。〔5〕而且,问责者与被问责者之间的关系是不对等的,那些需要负责的人服从于监督他们行为的人,接受他们的监督并要向他们为自己的行为说明理由。〔6〕

问责与责任既有区别又有联系。从责任承担的过程分析,二者是相联系的,官员对体制内的机构、个人或已经分配了的职责承担责任,这意味着,他们要在一种关系背景下行事,就是他们需向上述机构或个人为他们或他们的下属的作为和不作为做出说明,这样,责任的本质要求他们的行为表现是可问责的,需服从于制度或个人的监督、指示和要求,问责和责任是整个过程中相联系的两个部分。〔7〕问责与责任也有相区别的一面,责任是依据组织内上下级权力关系而明确划分的客观职责,而问责则是对相关人员是否承担责任的监督和根据监督结果采取奖惩措施的过程,问责是对指定角色范围内行为、决定、决策和产出的责任认定与承担。〔8〕问责囊括所有责任,责任被解释为职责的分配,而不指对未履行职责或失败的履职行为追究责任的过程。〔9〕责任是问责的基础,没有明确的责任划分,问责将无的放矢,问责的主要内容和依据就是责任是否被履行,问责的结果之一也是为了问责客体能较好地履行职责。关于问责与责任的这一理解,在区分问责的维度和构成要素时更为明显。问责有三个要素,即责任性、可问责性和义务。责任是有职权行事、有权力控制、可自由决定、能明辨是非,行使内部判断的行为合理、可靠,具有一致性和真实可信。可问责是通过报告、解释、说明理由、做出反应、承担义务、公开帐目、提交内部和外部的评价等对某人的责任负责。义务则是把应承担的责任承担好并对错误的行为和低下的判断进行赔偿、补偿和恢复。〔10〕

二、行政问责类型、涵义之归纳

无论把问责看作是一种行为,或是一个过程,还是不对称的关系,其涵义都具有共同之处,即被问责方有义务对问责事由提出解释并作出回应。行政问责因而可被定义为一个公共机构 (或者可能是个人)对别的机构负有报告的法定义务来解释自己的行为。①注:原文将问责翻译为职责,但其英文标注是accountability,故作者将原文的职责修改为问责。〔11〕这是对行政问责较为宽泛的界定。如果要全面剖析西方国家行政问责之内涵,就需要具体分析其类型。

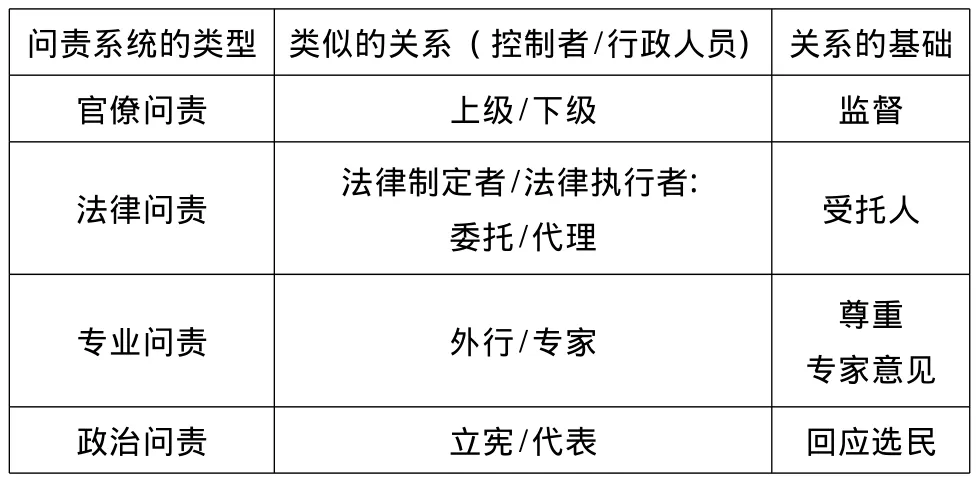

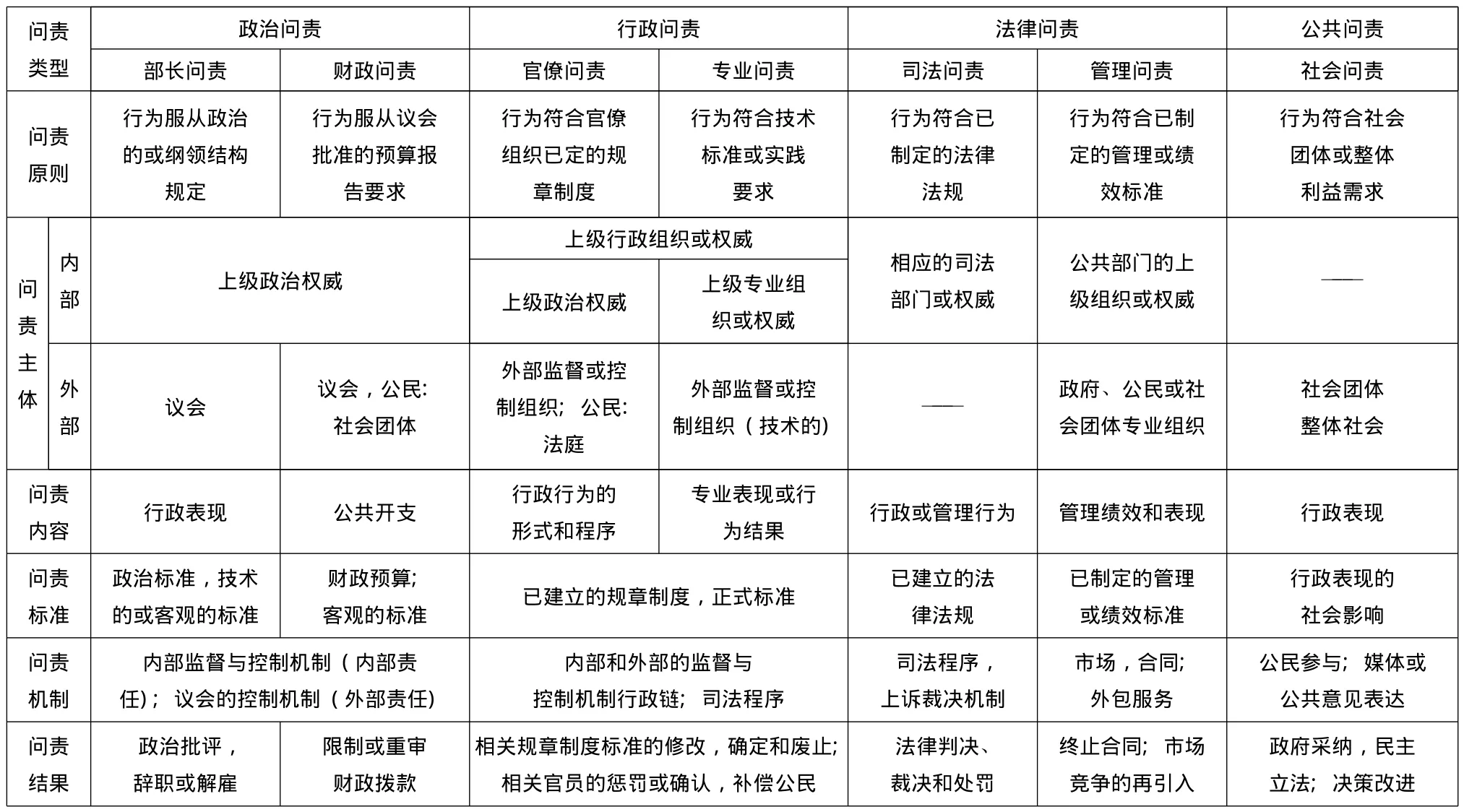

行政问责类型的经典划分是由Romzek&Dubnick提出的,他们认同问责是一种方式的观点,把行政问责看作是期望管理的方式,指出行政问责是公共机构及其工作人员管理由组织内外引起的多样化期望的方式或手段。从这个角度出发,影响行政问责的两个因素是,是否有能力控制影响期望管理的因素和控制的程度如何,因而按照控制程度大小和控制资源来源的内外有别,区分了官僚(Bureaucratic)问责、法律 (legal)问责、专业(professional)问责和政治 (political)问责四种(见表1),并把它们看作问责系统的基本构成,分析了它们内部的关系组成 (见表2)。〔12〕20世纪80年代以后,随着新公共管理运动的兴起,公共行政范式逐渐为管理主义所代替,问责的形式也随之发生了变化,类型更加丰富。如有研究提出问责类型可分为议会控制、管理主义问责、司法/准司法审判、选区关系和市场问责五种,并提出这五种问责类型的关系基础和关系模式 (见表3)。〔13〕有研究则将问责归纳为政治问责、法律问责、行政问责、专业问责和社会 (social)问责五种。〔14〕还有研究提出道德(ethics)问责、行政问责、政治问责、管理(managerialism/management)问责、市场 (market)问责、司法 (judicial)问责、选区问责和专业问责八种类型,并指出,政治问责与政府、公务员和政治家紧密相关,行政问责是向公务员和政府官员提出的,市场问责则要求服务提供者以“顾客导向”的方式行事。〔15〕这些问责类型的研究中既有传统的行政问责形式,也有诸如市场问责、分权问责等适应西方国家行政变革而产生的新兴形式,显然用传统的行政问责概念已经不能够涵盖这些问责形式了。因此,西方学界开始逐渐用公共问责 (public accountability)替代传统的行政问责概念,把传统和新兴问责的类别纳入到公共问责的研究范畴,公共问责也成为一个“伞状概念”(Umbrella Term),辐射了公共领域内各种各样的问责关系,〔16〕具有广泛的包容性。

表1 问责系统的类型 (Romzek&Dubnick,1987)

表2 问责系统内的关系 (Romzek&Dubnick,1987)

表3 问责系统内的关系 (Bruce&Stone,1995)

综上所述,行政问责的概念有广义和狭义之分。从广义来看,所有对政府或公务员形成的问责机制都被看作是行政问责,即行政问责是各种有权问责的机构或个人对政府或公务员的问责。在这个意义上,行政问责等同于政府问责,包含政治问责、法律问责、专业问责、伦理问责等。从狭义来看,行政问责是与政治问责、法律问责、伦理问责相对的政府内部的责任控制机制,如行政机关上下级之间的监督、行政救济和行政复议等。广义的定义比狭义的界定更能揭示行政问责的权力制约和控制之本质,因此,行政问责是指政府对其作为和不作为提出解释做出回应并承担责任的过程。

三、行政问责机制之梳理

虽然行政问责的类型没有一个严格的划分标准,但却与各国政治制度、司法体制,和不同机构、个人对行政机关的监督和控制存在密切的联系。正是由于不同问责机构在政治和司法制度下与行政机关发生的监督和控制关系不同,形成了不同的问责类型、原则、内容、标准和机制 (见表4)。

表4 西方国家行政问责 (广义)的类型和机制

政治问责的机制主要根植于威斯敏斯特民主制(Westminster Democracies),它主要是泛指一种广义上的民主模式。在这种体制下,由选民选举的议会对公众负责,内阁官员如部长对议会负责,而公务员仅对部长问责,形成了公民——议会——部长——公务员的问责链(accountability chain)。正如密尔在《代议制政府》中指出,代议制议会的适当职能不是管理—这是它完全不适合的—而是监督和控制政府:把政府的行为公开出来,迫使其对人们认为有问题的一切行为做出充分说明和辩解;谴责那些该受责备的行为,并且,如果组成政府的人员滥用职权,或者履行责任的方式同国民的明显舆论相冲突,就将他们撤职,并明白地或事实上任命其后继人。”〔17〕这段话明确表达了议会与政府之间存在的问责与被问责的关系。同时,在议会制传统中,部长应对自己部门中发生的情况负责,在原则上,他或她必须对部门内公务员的行为有所交代,而无论该公务员是服从了部长的命令还是仅仅进行了合法的自由裁量,〔18〕当公务员行为不当时,部长应对议会负责,这被称为部长问责(minister accountability)。在一个总的宪法权力关系下理解政治问责,就是“部长要对议会负责,而公务员仅对部长负责,这种问责要求一种直接的权力关系,即被问责方要对问责方证明其表现是否符合所赋予的职能和任务需要”。〔19〕在威斯敏斯特国家,典型的政治问责的机构是在议会内部建立申诉专员机构(Ombudsman institutions),如在瑞典、丹麦和澳大利亚都设有议会行政专员,英国北爱尔兰则设投诉专员办公室,主要职责是通过调查行政失责行为,避免行政权力的滥用。

行政问责主要是通过官僚制组织自上而下的垂直权力关系,建立自顶层起的上级对下级的监督控制关系。上级监督下级的范围相对广泛,主要集中在是否按照已经明确说明的制度、规则或标准的操作程序行事,下级因组织命令关系的存在也必须接受上级的监督和控制,当下级行为超出既定规则、规范和程序的范围时,上级可对下级问责。韦伯对官僚制中上下级间的监督控制关系做了明确的描述,“机构等级和多级权力层次原则意味着一个严格规定的上下级制度,在这一制度中,高一级机构监督低一级机构”。〔20〕上级之所以能对下级问责,其根本原因可归结为官僚组织本身所形成的上级对下级的奖惩权力,上级可以利用工资报酬、职位升迁等报酬性和制度性的权力,对下属失职行为进行监督控制。官僚问责是行政问责的最主要的表现形式,它是传统的过程导向的、与规则约束相关的控制类型,它的特征表现为上下级之间的垂直监督和指导。〔21〕除了由官僚组织形成的上下级之间固有的问责关系外,西方国家还在行政机构内部建立了专门的行政问责机构,英国的国家审计署 (National Audit Office,NAO)和美国的政府问责办公室 (Government Accountability Office,GAO)是其中的典型。

政治问责和行政问责既有区别又有联系。其区别在于,在代议制体制下,公众与议会之间有直接的问责与被问责的关系,而公众与行政机构内的政府部门、部长或公务员之间没有直接的问责与被问责的关系。这体现为公务员须坚守政治中立的原则,政治中立作为西方国家公务员制度的基本原则,明确了公务员只对上级行政首长承担责任,不直接对议会或人民负责。政治责任只由行政首长(部长)来承担,而不由其下属承担,公务员享有的匿名权就是对其不受公民和议会直接问责的保障。公务员应承担的责任是由官僚问责的机制实现的,议会对公务员形成的是间接问责的关系。但在复杂的政府管理背景下,分清政治问责应该在哪里开始,而行者问责又应该在哪里结束,是很困难的事情,反之亦然,〔22〕二者很难泾渭分明地被区分开来,存在密切的联系。这主要表现在:其一,二者都遵循正当程序的原则,遵循相似的问责过程或程序。其二,二者采取大致相同的问责方式,包括财政问责、审计问责、道德问责等。财政问责主要是对政府部门或公务员的财政支出和预算执行情况进行程序问责。财政约束通常被认为是制衡行政机关的重要工具,立法机关与行政部门共同拥有预算职责。〔23〕道德问责,是指行政官员的个体责任,他应当以一种符合最好的职业操作的方式执行其裁量行为,个体公务员应服从从职业标准和信念中衍生出的内部控制的意识。〔24〕其三,二者问责的目标取向在差别中保持一致。一方面,政治与行政二分的存在,使政治问责和行政问责在目标取向上存在差别。政治是意志的表达,需要人们有充分的表达,议会主要承担了意志表达的功能。其目的是为了每一个团体都有平等地表达利益的机会,最终是以公平、平等为追求目标,并通过严格的问责程序保证目标的实现。行政被界定为国家意志的执行,执行的目标之一就是实现国家意志所表达功能 (政策的制定)。古德诺特别指出,民治的政府要求执行机构必须服从表达机构,因为后者理所当然地比执行机构更能够代表人民。〔25〕这表明执行的根本目标与政治是有一致性的。另一方面,行政问责的目标不仅包括公平而且还包括效率。政策执行的质量好环、效率高低要视官僚制系统自身的运作是否能有效地实现目标,同时,由于行政从属于政治,在传统的问责体系中,效率目标也应从属于公平目标。

政府机构和公务员不仅要接受来自选民、议会和上级主管部门的问责,还要接受来自司法部门的问责,由司法机构依据已制定的法律法规发起的问责可称为法律问责。法律问责和行政问责的相似之处在于,它也是对行政机构和公务员的广泛活动进行监督与控制,二者问责的范围和内容存在重合之处。然而,行政问责是官僚制组织内生的问责机制,法律问责则是官僚组织外的问责机制。前者是内部问责,后者是外部问责,因而问责双方在不同机制下形成的关系也是不同的。前者是行政上下级关系,且由于上级拥有赏罚的权力,上下级关系不对等,下级的自主权较小;而后者问责双方的自主权是平等的,问责方需要委托法院专门的审理机构以法律程序对政府机构和公务员实施监督和控制,法院并没有直接参与问责的活动,而是以代理人的身份保障问责过程和结果的公平。比如,西方国家的宪法法院或行政法庭 (如英国的行政上诉审裁处,Administrative Appeals Tribunal,AAT)可根据公民自主提出的申诉请求,对行政部门的立法行为进行法律审查。法律问责的主要目的之一是为了保护公民的基本权利,使其利益免受行政机关决定和多数人暴政的侵犯。〔26〕司法部门问责的权力来自于政治制度和宪法法律赋予的制度性和强制性权力,因而法律问责及其典型形式司法问责带有强制性,行政机关和公务员有义务执行司法裁决或审判的结果。虽然宪法法院或行政法庭有权改变行政决定,但这并不意味着公务员要对法庭负责,只是以法律裁决的形式对选民无法通过政治的和行政的渠道进行问责的内容予以补充。因此,法律问责是政治问责的重要补充形式。

四、行政问责研究之趋向

新公共管理运动以来,政府公共服务领域发生了明显的变化,即更多依靠民间机构,更少依赖政府来满足公众的需求。……在产品/服务的生产和财产拥有方面减少政府作用,增加社会其他机构作用。〔27〕政府与其他组织,如具有公共性质的企业、私人组织和非政府组织在公共服务供给方面形成了公私伙伴关系(public-privatepartnerships,PPPs),即指公共和私营部门共同参与生产和提供物品和服务的任何安排,〔28〕政府与公共部门虽然以“伙伴”来标识双方的合作关系,却并没有明确各自的权责划分。随着公私伙伴关系在公共服务领域广泛应用,如基础设施建设,学校、医院和公共安全服务,废水处理以及应急管理等,政府和公共项目管理的性质也发生了深刻的变化,产生了严重的问责问题,因为在这些项目中行使公共权力的人,只是对被选出制定和监督项目的官员有一些无关痛痒的责任。〔29〕上述行政问责机制已经不能涵盖第三方问责问题,公共问责因而为学界所接受并逐渐推广开来。公共问责主要衡量社会在何种程度上对公共机构中公共代理人的行为进行控制。〔30〕

PPPs中的公共问责是目前西方行政问责研究中的主要趋向之一。PPPs中的公共问责与传统行政问责相比有如下变化:一是问责的性质由传统的垂直问责转变为水平问责。传统行政问责是通过政府内部自上而下的垂直问责链建立起来的,而在PPPs中,伙伴关系的结构意味着伙伴间各自自主权和相互合作的协同效应的作用和平衡,相互尊重、彼此透明、平等参与公共决策的制定,成为伙伴合作的基础,〔31〕传统垂直问责机制在这种情况下难以发挥作用。二是问责主体由权力机关变成利益相关者。PPPs中的管理者不仅要接受传统行政问责中正式的和非正式的控制机制的问责,还要接受包括利益团体、客户、媒体和其他相关者的问责。公共管理者的问责系统更加复杂,有时甚至要面临相互冲突的利益相关者的问责。三是问责的方式由程序问责转变为绩效问责。问责主客体间关系的变化导致传统财政控制和行政程序的问责方式和管理技术不再适应PPPs中的公共问责,至少这些方法不能满足政府以外的利益相关者的需求,PPPs中问责的有效性最终还是要依靠清晰合理的责任划分,以结果为导向的绩效管理,从产出的角度明晰公私部门之间的关系。以绩效为导向的公共问责有很多的衡量维度,从公共服务的质量、效率、满意度到政策产出、结果,再到公平感知甚至是公众参与度,都可以纳入到问责的范畴。

西方新公共管理改革不仅推动了PPPs在公共服务提供方面的发展,而且还促进了地方政府的分权改革,扩大了地方治理的自主性,其政治制度也因此而发生了变化。地方分权改革背景下的地方政府问责是西方行政问责研究的第二个趋向。分权改革重构了地方政府的政治制度、形成了地方官员与选民的新关系、改变了自治地区的规模、修改或重新制定了地方选举法、改变了立法机构的结构、重新定义了代表和执行机构之间的关系等,这些变化对中央和地方政府的传统行政问责机制产生了重大影响。传统的问责机制难以解决分权关系中中央政府对地方政府的控制,以及地方政府如何接受中央政府的监督等问题。如果中央政府控制过度,分权自治可能就失去意义。如果控制不足,则可能出现地方权力监督的真空。如果要解决中央政府对地方政府的适度控制问题,就需要建立独立的机构仲裁、平衡和协调上下级政府在分权和问责间的矛盾。此外,分权改革是一个动态的过程,财政的、政治的和行政的各种改革是不可能同步进行的,问责的情况也会因此而变得更复杂。政治改革偏向于深化民主和公民监督的潜能,却忽视了财政基础工作的重要性;财政分权改革的资源再配置,能刺激地方精英捕获改革利益,但有可能削弱政治改革的动力。〔32〕这对中央和地方政府来说充满挑战,也留下许多学术研究的空间,地方政府如何重建问责系统,改革问责激励结构,以获得更多的响应和负责任的治理是主要的研究内容。

西方行政问责研究的第三个趋向是社会问责的研究成为潮流。传统行政问责中问责的主体是“公民”,公民与议会和政府部门形成的问责关系是监督与被监督、审查与报告等类似于垂直管理的上下级关系。但是,在公共问责中, “利益相关者”的概念取代了“公民”的概念。传统行政问责机制中,公民既不参与决策的制定,也不参与决策的执行,不能对具体政策提出批评和问责,只能对政治机构、政府部门和人员的整体表现形成一个评价,并通过议会以政治问责机制在事后进行责任认定和奖惩,公民很难直接对政府部门和公务员问责。公民转换成利益相关者后,实际上是由国家主人地位转变为利害关系人,利益相关者的概念突出了其在公共问责过程中问责的主体地位,公民或者与政府决策制定和执行利益相关的那部分公民,可以凭借利益相关者的身份通过协商论坛 (consultative forums)的形式参与决策,行使自己的权力,公民问责的性质也从间接的事后垂直问责转换为直接的事前的水平问责。与之相应,公民参与公共问责即社会问责的研究,成为西方国家行政问责发展的主要趋势之一。社会问责和公共问责的侧重点不同,公共问责强调问责客体的公共性,并不特别关注公共问责的形式,更关注问责的结果即是否有效;社会问责侧重问责主体即社会公众在问责中的角色和参与的形式,关注问责结果的公共性。社会问责是依赖于公民参与的问责方式,即它是普通公民和市民社会组织直接或间接参与问责的方式。社会问责的形式多种多样,既包括传统的形式,如公众示威、宣传和新闻调查,又包括最近兴起的公民报告卡、参与公共决策、公共支出跟踪,以及通过公民参与的公共委员会、听证会和监督委员会等形式,以提高政府内部问责机制的有效性。当这些问责形式被制度化后,或者上述内部问责机制更加开放和透明后,社会问责才是最有效的。〔33〕

五、结 语

西方国家的行政问责具有问责类型多元、问责机制内嵌、问责方式互补、问责形式动态的特征,但无论如何变化,西方行政问责都主要回答了如下的问题,即谁向谁问责?被问责者应对什么负责?问责过程是什么样的?应负责的行为由什么标准来确定?不遵守标准会有什么后果?具体而言,西方行政问责机制中可以借鉴的策略有:建立明确的责任链,每一链接点都有特定的负责人;根据不同责任链的权力来源和特点形成不同的监督控制过程,且尽量做到相互补充、高效及时;制定有效的激励公共机构及其工作人员的政策,以及合理的可强制的惩罚政策;确立被问责者向问责者定期报告说明的程序,内含程序启动和监督控制的过程;强化公共机构的监控能力,必要时建立具有自主权和独立性的评估机构;建立政府投入与产出、结果的评估过程,并根据可衡量的绩效指标做出评估;推动以信息公开为基础的公众监督的发展等。与之相比较,我国行政问责中突出存在的问题有:行政问责的责任链还未形成,公职人员不能真正承担相应责任;大多数问责是事后问题,没有形成全过程的监督和制约机制;没有客观有效的评价标准和体系,无法确定什么人应当承担什么责任;信息公开制度还处于探索中,公民参与问责的机制有待确立等。此外,本文只是对西方国家行政问责研究的基本知识脉络进行了梳理,其中并不包括围绕不同知识之间所进行的深入研究,比如腐败、权力滥用、利益冲突、行政失当、不道德行为、铺张浪费、公平缺失等都可以纳入问责的范围,那么,具体到哪一种情形在什么情况下启动问责,对同一种问责内容多种问责机制是如何相互作用的?又如,公共问责在多大程度上取代或代替了传统问责?公共问责的效用是理论上的还是实践的?实践是如何证明的?传统问责和公共问责是否冲突,在哪些方面存在冲突?绩效问责和社会问责的实际效用如何,是否真能促进公共部门问责的效用?这些有价值的研究议题有待我们进一步探讨。

〔1〕宋涛.行政问责概念及内涵辨析〔J〕.深圳大学学报 (人文社会科学版),2005,(2).

〔2〕 〔22〕R.L.Gagne,“Accountability and Public Administration”,Canadian Pubic Administration,Vol.39,No.2,1996,pp.213-225.

〔3〕Tetlock,P.E.,“The Judgment and Choice:impact of Accountability on Toward a Contingency Model”,Adv.Exp.Soc.Psy-chol,Vol.25,No.2,1992.

〔4〕Saved Ahmed Naqi,“The Process of Accountability”,International Business Management,Vol.2,No.1,2008,pp1-10.

〔5〕John Roberts and Robert Scapens,“Accounting Systems and Systems of Accountability:Understanding Accounting Practices in Their Organizational Contexts,”Accounting,Organizations and Society ,Vol.10,No.4,1985,pp.443-454.

〔6〕 〔19〕R.Mulgan,“The Processes of Public Accountability”,Australian Journal of Public Adminisration,Vol.56,No.1,1997.pp25-36.

〔7〕〔9〕I.Thynne& J.Goldring,Accountability and Control:Government Officials and the Exercise of Power,Sydney:Law Book Company,1987,p.42.

〔8〕〔15〕O.P.Dwivedi& Joseph G.Jabra,Public Service Accountability:A Comparative Perspective,Connecticut:Kumarian Press,1989,pp5-8.

〔10〕Gerald E.Caiden,“The Problem of Ensuring the Public Accountability of Public Officials”,in Jabbra,Joseph G.and O.P.Dwivedi,eds.,Public Service Accountability:A Comparative Perspective,West Hartford,Corn.:Kumarian Press,1998,pp.25.〔emphasis added〕.

〔11〕 〔18〕 〔英〕B·盖伊·彼得斯.官僚政治 (第五版) 〔M〕.聂露,李姿姿译.中国人民大学出版社,2006.313,328.

〔12〕Barbara S.Romzek and Melvin J.Dubnick,“Accountability in the Public Sector:Lessons from the Challenger Tragedy,”Public Administration Review,Vol.47,No.3,May/June 1987.,p229.

〔13〕Bruce Stone,“Administrative Accountability in the‘Westminster'Democracies:Towards a New Conceptual Framework”,Governance:An International Journal of Policy and Administration,Vol.8,No.4,1995,pp505-526.

〔14〕Mark Bovens,“Analyzing and Assessing Accountability:A Conceptual Framework,”European Law Journal,Vol.13,No.4,2007,pp.454-457.

〔16〕Jens Steffek,“Public Accountability and the Public Sphere of International Governance”,Ethics& International Affairs,vol.24,No.1,2010,pp.45–68.

〔17〕〔英〕J.S.密尔.代议制政府〔M〕.汪瑄译.商务印书馆,2008.80.

〔20〕〔美〕理查德·J.斯蒂尔曼二世.公共行政学:概念与案例〔M〕.竺乾威,扶松茂译.中国人民大学出版社,2004.80.

〔21〕Barbare Wake Carroll,“Administrative devolution and accountability:the case of the non-profit housing program”,Canadian Public Administration,Vol.32,No.3,1989,pp345-366.

〔23〕〔美〕戴维·H·罗森布鲁姆,罗伯特·S·克拉夫丘克.公共行政学:管理、政治和法律的途径〔M〕.张成福等译.中国人民大学出版社,2002.576.

〔24〕Jay M.Shafriz,Accountability in The International Encyclopedia of Public Policy and Public Administration,Colorado:Westview Press,1998,pp6-11.

〔25〕〔美〕F·J·古德诺.政治与行政〔M〕.华夏出版社,1987.14.

〔26〕Anthony Barker,“Accountability and Responsibility of Government and Public Bodies”,The Political Quarterly,Vol.72,Issue Supplement s1,2001,pp132–140.

〔27〕〔28〕E.S.萨瓦斯·民营化与公司部门的伙伴关系〔M〕.周志忍等译.中国人民大学出版社,2002.105.

〔29〕〔美〕莱斯特·M.萨拉蒙.公共服务中的伙伴〔M〕.田凯译.商务印书馆,2008.22.

〔30〕S.Eckardt,“Political Accountability,Fiscal Conditions and Local Government Performance Cross Sectional Evidence from Indonesia”,Public Administration Development,Vol.28,No.1,2008,pp.1-17.

〔31〕John Forrer,James Edwin Kee etl,“Public Private Partnerships and the Public Accountability Question”,Public Administration Review,Vol.70,Issue3.2010,pp476-484.

〔32〕Serdar Yilmaz,Yakup Beris and Rodrigo Serrano-Berthet,“Linking Local Government Discretion and Accountability in Decentralisation”,Development Policy Review,Vol.28,No.3,2010,pp259-293.

〔33〕Malena,C,Forster,R.and Singh,J.,2004.Social Accountability:An Introduction to the Concept and Emerging Practice.Washington:The World Bank,Social Development Paper No.76:1