基于半导体制冷高效热回收装置的研究

2014-10-27杜芳莉白大雨房晓平

杜芳莉,白大雨,房晓平

(西安航空学院 动力工程系,陕西 西安 710077)

1 引言

随着现在科技的迅速发展,电脑悄无声息的涉足当今社会的各个领域,并成为人们生活中必不可少的工具。然而在使用过程中电脑发热却是令人头痛的事,发热不仅影响电脑使用的寿命,而且还会因过热导致死机。半导体制冷以其无运动部件、连续工作无噪声、无震动、制冷时间快、无需制冷剂、零排放、绿色环保等优点已得大家的一致认可,并已应用于电脑散热中,但其存在一定的缺陷,即半导体热端热量直接散到空气之中,热量未得到有效的利用,且由于散热效率不高,影响了半导体的制冷效率。因为半导体的制热系数永远大于1,热源处的热量异常丰富,所以本设计巧妙采用热端热量回收装置回收热量,降低热端温度,提高制冷系数,从而达到不断循环制冷的目的。考虑到长期使用电脑还会影响人的健康,本设计在原有的技术上还融合了负离子空气清新技术,利用负离子的良好功能,给上网者提供了良好健康环境。

2 半导体制冷工作原理

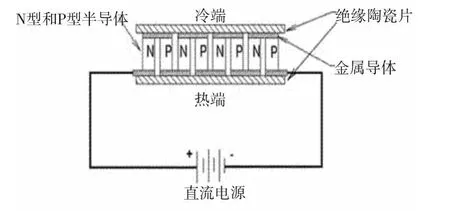

半导体制冷又称温差电制冷或热电制冷。它是根据直流电通过不同导体,尤其是半导体连接形成的回路时,在节点处会产生制冷现象而工作的。具体工作原理如下:

N元件的载流子是电子,P型元件的载流子是空穴。当温差电偶的N型元件接入直流电正极,P型元件接入负极时,N型元件中的电子在电场的作用下向下移动,在下端与电源的正电荷聚合,聚合时放热,同样P型元件中的空穴在电场作用下向下移动,在下端与电源负电荷聚合,聚合时放热;同时,电子与空穴在上端分离,分离时吸收热量。当改变电流方向时,吸热端和放热端互换,从而达到制冷的目的。如图1~图2所示:

图1 热电制冷的工作原理图

图2 热电制冷片的外观图

3 热回收装置设计思路

考虑到电脑散热主要集中在CPU上,且其体积非常有限,经过对DELL笔记本电脑散热量的计算,本设计拟采用半导体制冷片的型号为:Tecl-12706,外形尺寸为40*40*3.8mm。为了能够更好将CPU上的热量及时带走,我们将热回收装置中的制冷片的冷端紧贴在CPU上,而在其热端上设置换热用的导流槽,并在导流槽中间设置挡板,使传热介质能够定向流动到换热台上,从而达到高效换热的目的。热回收装置的结构如图3所示:

热回收装置工作过程为:传热介质在1处被半导体制冷片加热,通过水泵2提供动力,流经集流器3,从而使热介质迅速运动到分流器4处,在加热台上为了能使热介质最大限度散热,进而传递给需要的加热装置上,因此我们将加热台内部设计成波纹形状且在整个热装置外部设置绝热层5。同时为了使冷热介质在传输时不至于混合而损失热量,本设计在导流槽中设置分挡水板6,从而使介质在每个通道内均匀流动,经过多次实验后,将加热台中的导流宽度设置如图所示。传热介质在加热台最大限度换热后,再回流到半导体制冷片1的热端继续循环,从而保证加热台安全稳定的工作。

图3 热回收装置结构图

4 实验台搭建

4.1 实验用主要材料

根据设计思路搭建实验台,热回收装置实验台的主要材料有:半导体制冷片,铍皮,交直流转换器,小型电动机,保湿材料,导热硅脂,5#干电池两节。

4.2 实验材料的选型

根据实际某型DELL笔记本电脑的散热量,选用材料如下:

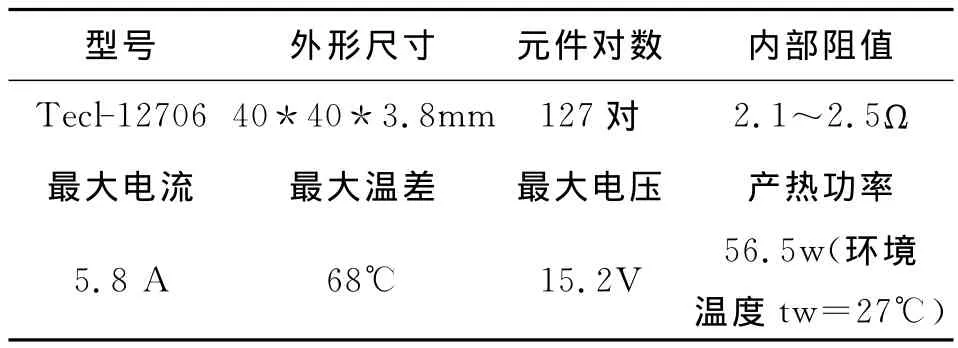

(1)半导体制冷片。笔记本电脑因为体积小、厚度小,导致其散热效果较差。当操作者上网玩游戏时,其CPU或者显卡温度经过实测最高可到达80℃左右,甚至100℃,这样的温度使电脑在崩溃的边缘挣扎,从而导致电脑出现蓝屏、花屏、甚至死机、断电,折损CPU、显卡和主板元件的寿命,甚至烧毁。考虑到某型DELL笔记本电脑产热功率60瓦,所以该实验台的搭建选择如表1型号的制冷片:

表1 半导体制冷片性能参数表

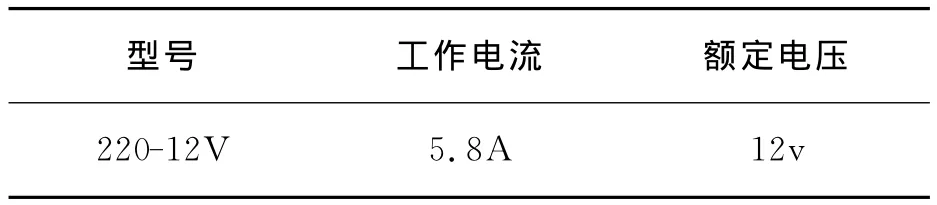

(2)交直流转换器。考虑到半导体制冷片工作最大电压为15.2V,最大电流5.8A.所以选择该规格如表2所示:

表2 交直流转换器性能参数表

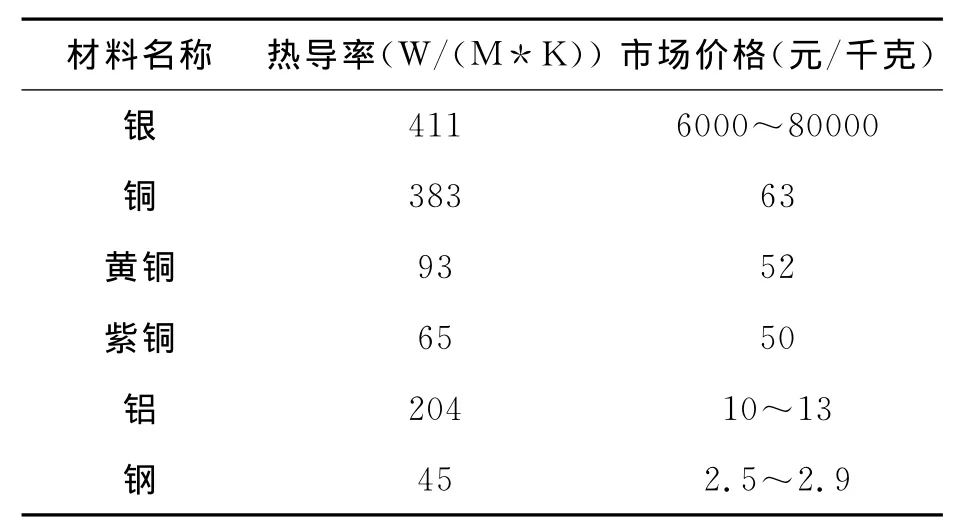

(3)加热台的选材。常用的散热器材质如下表3所示。

表3 散热器材质性能参数表

考虑到整体热回收装置的散热性能及其造价,综合多次经济技术比较后,本次实验选择铝作为加热台的材料。

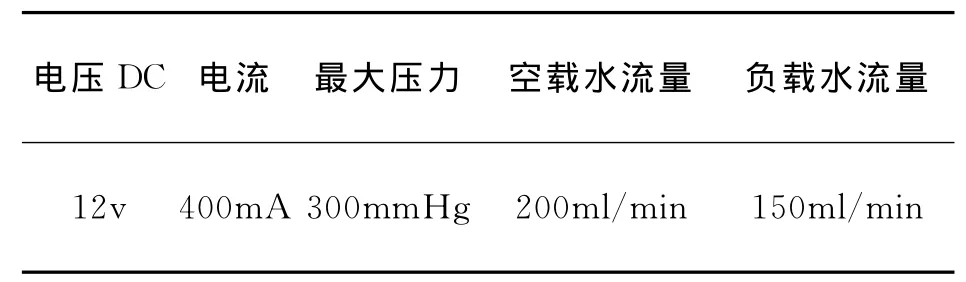

(4)微型水泵。微型水泵的主要作用在于给该系统提供足够的动力,使介质在换热器中及时将制冷片热端产生的热量进行转移,并使介质充分换热以满足此装置的基本要求,经过对导流槽进行沿程阻力及局部阻力的计算,从而选择如下微型水泵型号如表4所示:

表4 微型水泵性能参数表

(5)辅助材料。保温材料若干,导热硅脂两支装,5#干电池两节以及其它辅助材料。

(6)传热介质的选择。在热回收装置的设计中,传热介质的选择在很大程度上影响着传热效果。要想将半导体制冷片热端产生的热量迅速转移到加热台的加热端,那么就必需选择良好的传热介质。本设计中,考虑到水的比热容较大、传热效率高、且具有较稳定的物理、化学性质,无腐蚀性等特点,属于集合环境的环保介质,且价格低廉,可进行推广使用,所以本热回收系统选择水作为传热介质。

4.3 挡板和软接头的设计

挡板作为热回收装置的主要部件,存在于热量传递装置和热端加热台中。挡板的作用是保证传热介质快速传至热端的加热平台上,充分放热后又回到制冷片热端继续吸热,随后又将热传至加热平台上再放热,如此吸热——放热——再吸热——放热不断循环,从而使传热介质在热量传递过程中形成动态平衡,进而保证加热台持续工作。而软接头的设计则是为了使该装置便于携带,使用方便。注:中间是空心的,不能妨碍水的正常流动。

4.4 加热装置搭建

4.4.1 加热台搭建步骤

(1)制冷片一面紧贴在CPU产热端,另一面紧贴导热系统,考虑导热系统流畅性,安装表面平度不大于0.03mm,要除去毛刺、污物。

(2)制冷片与CPU产热端及导热系统接触良好,接触面涂一薄层导热硅胶。导热硅脂是一种白色高分子材料,不易挥发,耐高温,涂于物体的接触面可使导热效果增大2~3倍。

(3)固定制冷片时既要使制冷片受力均匀,又要注意切勿过度,以防将制冷瓷片压裂。

(4)软接头处应注意连接紧密,避免堵塞、漏水,且易于更换。

(5)注意整个装置的密封,尽量避免漏水,而且在其内部应涂有一层防锈漆,防止设备腐蚀。

(6)在加热台外部应做绝热,防潮等处理。

4.4.2 注意事项

(1)本装置采用水作为换热介质,散热条件好,热面温度不得超过90℃;

(2)电源可直接采用6V直流电(如蓄电池),也可采用220V/6V交直流转换器,但6V输出电压的纹波系数应小于10%,以感性滤波为宜;

(3)安装时切记不要搞错冷热端,分辨冷热端通常采用通电后用手摸的方法;

(4)结露问题

当半导体制冷片陶瓷表面的温度降至一定程度时,就不可避免地会产生结露现象,在电脑机箱中这种情况绝对不允许发生。Intel公司在过去的研究中已经发现了结露这个问题,所以工作中应当尽量避免半导体制冷片从一个骤冷的环境到一个骤热的环境中去,所以将半导体制冷片的冷面工作温度控制为20℃为宜;

(5)为了使各部分的热量及时排出,各相互接触处均要涂导热硅脂。

4.4.3 实验参数整理

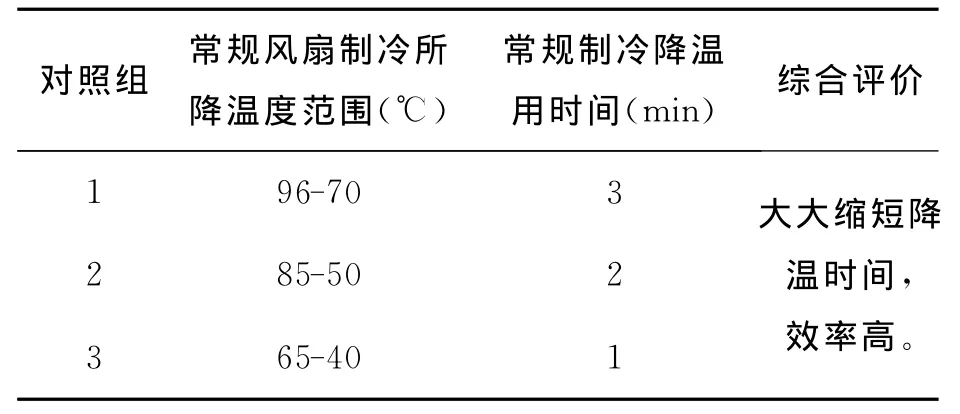

通过对常规的散热即用风扇散热和用热电制冷散热性能进行多次实际测试,得出如下表5~表6的结论。

表5 常规风扇散热性能表

表6 热电制冷散热性能表

通过以上两组实验数据,我们不难看出笔记本电脑运用热电制冷代替传统的风冷散热,可以在更短的时间将热量散发掉,散热效率明显提高。而热电制冷热回收装置设计在满足设备散热的同时将热量回收利用,符合国家节能减排的发展趋势。

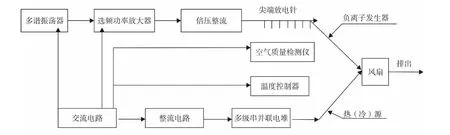

5 负离子发生器与热回收装置的融合

负离子又称“活性氧”或“空气维生素”,它如同阳光空气一样是人类健康不可缺少的物质,它具有极强的吸附和氧化作用。将其融合到热电制冷热回收装置中,不但可以中和电脑的高压静电,而且还可在其前面形成一层负离子保护层,有效减少电脑对人体的辐射,从而使我们在工作的同时还可以享受技术带给我们的舒适、安逸、健康的生活环境。其系统图如图4所示:

图4 负离子发生器与热回收装置集成图

上述我们利用热回收装置,在不影响电脑制冷效果的前提下,将废热回收利用,在计算机的散热方面提出了创新。而在散热器交流电源端集成离子发生器,采用可控硅变高压和悬浮式放电针尖端放电原理释放负离子,结构简单、效果良好、安全可靠。工作时可利用风扇将含有负离子的新鲜空气和冷端产生的冷量混合后吹出,如果可以的话,在上网的同时我们可以通过调小房间空调器的档位,而利用本产品提供的风量和冷量使人在舒适的环境下上网,从而达到节能与舒适的目的。

6 结语

通过试验可知,当半导体持续通直流电时,热电偶两端形成温差,冷端得到一定负荷的冷量将计算机所散热量转移至热端的加热台上,这样便于回收热量同时还可降低热源温度,从而使制冷片的电偶持续制冷,提高制冷系数。与传统的风扇式的散热器相比,这种散热器在降温效果更好的同时还可以避免热量浪费,同时还可在热端设置加热台给其他设备保温加热。在散热器交流电源端设置离子发生器,利用风扇把含有负离子的新鲜空气吹出,为使用者提供更好的空气品质。另外负离子可以中和电脑的高压静电,在其前面形成一层负离子保护层有效减少电脑对人体的辐射,满足人们对生活品质的要求。

[1]谢玲,汤广发.半导体制冷技术的发展与应用[J].洁净与空调技术,2008(3):68-71.

[2]胡韩莹,朱冬生.热电制冷技术的研究进展与评述[J].制冷学报,2008(5):1-7.

[3]杨金环,闫小克,陈娟,等.CPU热管散热器对半导体制冷片制冷效果的影响[J].计量技术,2010(4):3-5.

[4]顾雪婷.半导体制冷器优化设计的计算机仿真模拟分析[D].上海:同济大学,2008:24-36.

[5]申勇.用半导体制冷片为cpu降温[J].承德职业学院学报,2005(4):73-75.

[6]韩树林.负离子空气净化器设计与应用技术研究[D].长春:吉林大学,2009:21-26.

[7]李辉,孔庆媛,万毅,等.室内空气净化技术的研究与探讨[J].林业机械与土木设备,2010(5):30-33.

[8]符适,胡平放.民用建筑室内空气污染净化技术的研究进展[J].建材与装饰,2008(4):18-21.