从农谚探析中意文化差异*

2014-10-26职莉莉

职莉莉

(天津外国语大学 欧洲语言文化学院, 天津 300204)

从农谚探析中意文化差异*

职莉莉

(天津外国语大学 欧洲语言文化学院, 天津 300204)

农谚是农业生产经验的总结,在汉语和意大利语中都普遍存在。它不仅是一种语言现象,而且是一种文化现象;不仅涉及农业生产的全过程,而且涉及农业生活的方方面面。文化的形成脱离不了自然地理和社会环境的影响,特定的环境造就了特定的文化,特定的文化反映在语言中形成特定的表达。从汉语和意大利语的农谚出发,探讨其中的节日文化、节气文化以及意大利特有的反映农奴和农场主阶级关系的民俗文化、宗教文化和教历文化。对两国农谚的比较分析是研究中意文化共性与个性的又一途径,有利于促进中意跨文化交流和友好交往。

农谚; 汉语; 意大利语; 文化背景; 文化差异; 节日文化; 节气文化; 民俗文化; 宗教文化; 教历文化

农谚英文名称为farmer’s proverb,是指农业生产活动与天气、气候条件关系的经验概括,常以通俗谚语或歌谣等形式广泛流传。它的一级学科为大气科学,二级学科为应用气象学,是农民在长期生产和生活实践中的经验总结,一般表现为通俗的韵句形式,朗朗上口,便于记忆,对于传播农业生产经验和气象等方面的知识具有良好的指导作用。

意大利语的农谚即proverbi del contadino,2008年出版的《Garzanti Dizionario》字典将农谚定义为:“与农业生产有关系的简短俗语,通常对农业具有指导意义。”[1]

中意两国相距甚远,在气候、文化、习俗等方面有很大的不同,这些在两国的农谚里也有所表现。汉语农谚的音律和谐、合辙押韵、形式动人、富有生活气息,例如“麦要浇芽,菜要浇花”,“樟树落叶桃花红,白豆种子好出瓮”等。意大利语农谚则讲究简洁和韵律,多反映物候学的知识,如“三月天,疯子脸”,“八月雨,贵如油”等,形象生动,朗朗上口,便于记忆[2]。

中国的农谚起源很早,几乎与农业是一致的。在《孟子》、《国语》、《管子》、《韩非子》等著作中均能够找到农谚的存在[3]。1828年,意大利出版了用以指导农业生产的农谚书集。

农谚既是一种语言现象,更是特定文化在语言形式中的反映。语言学家对语言与文化关系的思考,使语言学研究不止于语言形式,更为探究一个民族文化的过去和将来提供重要途径。语言之中蕴含着文化,而文化的丰富和发展也得益于语言。美国著名的语言学家萨丕尔(Edward Sapir)称:“语言的背后是有东西的。而且语言不能离开文化而存在,所谓文化就是社会遗传下来的习惯和信仰的总和,它可以决定我们的生活组织。”[4]通过汉语和意大利语的农谚来研究两国对应的文化,是中意跨文化研究的又一途径。

一、汉语和意大利语农谚的研究现状

我国对农谚的研究大致可以追溯到汉朝。西汉末崔寔的《四民月令》应该算是我国最早的谚语集子,此后主要是对农谚的收集和整理,还有些是对俗语考源注释性质的专著,如杜文谰的《古谣谚》、钱大昕的《恒言录》等。目前,国内对农谚文化及其涉及的民族文化特征的研究主要是从其文化属性、文化特点等方面着手,通过对不同语言的农谚内容进行研究,分析它所反映出来的各民族特有的器物文化、制度文化、行为文化和心理文化等。国内对南北方农谚分类分析的研究比较多,但是对国家间、不同语种间农谚的比较分析甚少,尤其是对汉语和意大利语农谚的比较研究就更少。

意大利对农谚的研究是非常早的[5]75-78。18世纪,意大利农业学家阿古斯提(Agostino Fapanni)一直致力于收集和整理各地方农谚,并出版了《好农谚语》一书。当代对农谚的研究也早已突破了使用目的,进而上升到语言学和文化学的高度。由于欧洲语言文化的多样性和丰富性,对各地域方言文化研究和各国谚语的交叉研究很是盛行。最大的一部谚语字典收录词条3万个,除此之外,还有意大利语、拉丁语、法语、西班牙语、德语、英语和古希腊语等多语种谚语字典[6]92-111。关于农谚的研究成果有1967年出版的《从35条威尼托农谚和一幅铜版画谈农民与土地》、1983年佛兰克·曼多维(Mantovi Franco)的《农民的历书——农谚》、2005年马匝·阿提里奥(Mazza Attilio)编写出版的《波西利亚地区教历阳历农谚集》等,他们从农谚角度出发,揭示了古老智慧和人类文化的关系。

二、从汉语和意大利语的农谚看两国的节日文化

汉语和意大利语里有很多反映其对应节日的农谚,它们将农业生产经验和节日联系起来,既贴近生活,又便于记忆。在汉语里,涉及到节日的农谚十分丰富,如元宵节:“八月十五云遮月,正月十五雪打灯”;龙头节:“二月二,龙抬头,大仓满,小仓流”;寒食节:亦称“禁烟节”、“冷节”、“百五节”,是清明节前一二日,自古有“寒食撒花,谷雨种瓜”之说;清明节:“清明前后,点瓜种豆”;端午节:“五月初五过端阳,吃罢粽子忙插秧”;七夕节:又称“乞巧节”或“少女节”、“女儿节”,“七夕天河明,当年好收成”;中元节:又称“鬼节”或“盂兰盆会”,中元节是道教的说法,“中元”之名起于北魏,有些地方俗称“施孤”,又称“亡人节”、“七月半”,农谚有“七月十五看旱涝,八月十五定收成”之说;中秋节:“好中秋,好晚稻”;重阳节:“重阳无雨一冬干”,“吃了重阳饭,不见单衣汉”;下元节:农历十月十五亦称“下元日”、“下元”,“十月半,吃不下一顿饭”(意为天短);腊八节:有“腊七腊八,冻死鹅鸭”之说[7]。多彩的传统节日蕴含了丰富的文化知识,小小的农谚传递了无限的信息,传承了千年的节日文化。

由于意大利是天主教国家,宗教在意大利的社会生活中占了很大的比重,许多宗教节日慢慢变成了意大利的传统节日,意大利语中的很多农谚也与其有关。比如,关于元旦的农谚:“元旦一天风轻云淡,好天气伴随一整年”;关于主显节(1月6日)的农谚:“主显节儿到,严寒不再有”;关于圣烛节(2月2日)的农谚:“圣烛节树发芽,复活节飘雪花”;关于情人节(2月14日)的农谚:“过了情人节,春天悄悄到”;关于狂欢节的农谚:“狂欢节阳光灿烂,复活节阴雨绵绵”;关于耶稣受难日(复活节前的周五)的农谚:“如果耶稣受难日下雨,五月雨水一定充足”;关于复活节的农谚:“复活节落雨,李子受虫蛀”;关于圣灵降临节的农谚:“湿润的圣灵降临节意味所有的收获都将失去”;关于天主教万圣节(11月1日)的农谚:“圣西蒙节(10月28日)热一热,万圣节马上寒”;关于意大利鬼节(11月2日)的农谚:“鬼节,雪花盖菜园”;关于圣诞节的农谚:“圣诞节暖和,复活节烤火”等。

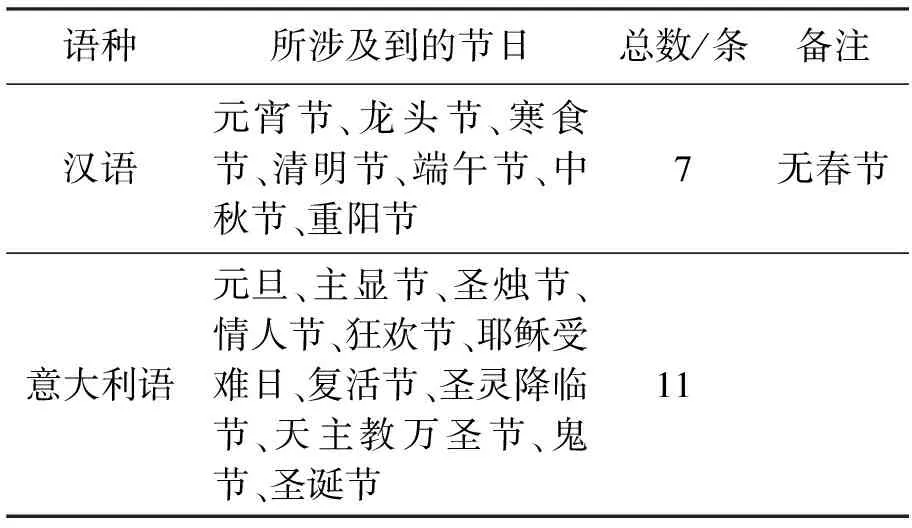

通过调查研究,对中意两国农谚中所涉及到的节日进行统计,结果如表1[8]所示。

表1 汉语和意大利语里的节日农谚

由表1可以看出,在汉语里没有关于春节的农谚,出现这样的情况原因有三个:第一,春节日期不固定;第二,春节时天气特别冷,万物不生长,不用干农活,也无农活可干[9];第三,中国人的传统观点认为,春节一天管一年,春节期间就得在家休息,什么事情也不做。而在意大利的农谚里几乎涉及了意大利所有的传统节日,包括最重要的圣诞节和元旦。可见,语言是文化的结晶,更是文化的反映,从中意两国的农谚对比中,可以看出两国风格迥异的节日文化。

三、从汉语和意大利语的农谚看两国的节气文化

节气指二十四时节和气候,是中国古代订立的一种用来指导农业生产的补充历法。中国是一个农业社会,农作需要完全了解并严格依据太阳运行情况进行,所以在历法中反映太阳运行周期的24节气就起到了十分重要的作用。汉语的农谚反映了中国所特有的节气文化和农耕文明[10]15,如“白露早,寒露迟,秋分草子正当时”,“小满芝麻芒种谷”等。在指导播种期方面,还有许多反映物候学的谚语,如“梨花白,种大豆”,“樟树落叶桃花红,白豆种子好出瓮”,“青蛙叫,落谷子”等,以引导农民适时播种。此外,还有“春分犁不闲,谷雨好种田”,“冬至前犁金,冬至后犁银”等用来指导农民组织农业生产的农谚;“立冬蚕豆小雪麦,一生一世赶勿着”,“十月种油,不够老婆搽头”等总结失败教训的谚语,以提醒人们要抓紧季节,不误农时。经调查,汉语的农谚一共涉及到了22个节气[9]。

在意大利一直沿用的是公历,又称格列历,就是我们现在通行的阳历。公历的前身是古罗马凯撒大帝修订的儒略历[11],随着罗马帝国的扩张和基督教的兴起而传播到世界各地。意大利人通过描写节气文化来指导农业生产,相关的农谚也有不少,由于篇幅有限,本文每月只列出一条农谚:“一月风干,谷满仓;二月雨多,谷穗饱;三月月儿明,为万物着装;四月橄榄树开花,预示一年好收成;五月多雨,杂草胜,麦子少;六月开镰;想要好麦,七月下种;八月雨,贵如油;九月气干热,水果早成熟;十二月雷不鸣,来年不得好年成。朔日种土豆,收获好又多;新月种土豆,徒劳无收获。”[12]27

经过统计,意大利语农谚里用月份表示的共有25条,而汉语里却几乎没有用月份来表示的农谚甚至谚语。农谚与文化的发展密切相关,不同的节气文化在各自的农谚中有截然不同的反映。语言是文化的基石,影响并反映着文化,遥遥相隔的两个民族,用他们各自不同的语言描写着对宇宙万物的认知。

四、从汉语和意大利语的农谚看农奴社会的民俗文化

农谚是农民的心声,也是反映社会关系的一面镜子。如“没有泥腿,饿死油嘴”,这里以“泥腿”代表劳动人民,以“油嘴”代表剥削者。意大利人生性外向,在他们的农谚里有不少反映封建农奴和农场主关系的内容,如“马尔瓦斯亚的葡萄,不能留给农场主”。在封建社会,农奴们迫于饥饿和苦难的折磨,被迫去偷农场里的农副产品,如小麦、葡萄、葡萄酒等。由于文化的不同,在中国无论是剥削阶级还是被剥削阶级,无论因何种原因偷盗都被认为是可耻的行为,而在意大利却不尽然。

在意大利,有“雨点地上打水泡,伙计笑,老板跳”的农谚,意思是如果雨下的很大、时间很长的时候,农奴们就很开心,而农场主就会很生气,因为下雨会耽搁地里的劳动。但是老板是不会让自己的工人闲着的,如果不能在广场上干活(下雨时),那就到谷仓或酒窖里劳动。还有很多农谚表现了当时农民对美好生活的憧憬,如“如果让我做一年农场主,我还不富裕,那就是我的损失”。可见,人们以不同的方式思考和说话,思维的不同是由于受到了当地传统观念、文化习俗的影响和限制,农谚正是对这种文化的展示。

然而,我国反映这种社会关系的农谚并不多,究其原因,笔者认为:第一,中国人更习惯以民谣的形式来表达自己的感情,用简短的语言来说明一个道理;第二,在中国几千年封建社会的压迫下,中国佃农对这种剥削与被剥削的关系已经麻木了,思想也受到了其限制。

五、从汉语和意大利语的农谚看意大利特有的宗教文化

意大利的宗教氛围浓厚,拥有自己的教历,教历中的每天都是以一个基督教圣徒名字命名的,这样表示的农谚也有很多[13],如:“圣阿咖达日(2月5日)土地休息啦,来杯下午茶;阿侬洽塔日(3月25日),燕子回来啦;圣唯臣左日(4月5日)晴,麦粒黑,面包没;过完阿森斯内日(5月23日),厚衣收起来;圣乔万尼日(12月27日)前一天下雨,下一年;圣彼得日(7月30日)如果下雨和冰雹,持续不过一小时;圣彭兹阿诺日(8月13日)下雨,葡萄酒比小麦便宜;圣佛兰西斯科日(10月4日)鸫鸟和凉爽一起来;圣欧泊诺日(11月13日),不是飘雪就是晴;圣尼古拉日(12月6日),燕子飞过大海;圣斯维特日(12月31日),雪花飘满窗。”

在意大利天主教的日历中,每天都是一个圣人日,而且和每个人物有关的农谚往往不只一条[14]35-40。仅以一月为例,如1月6日是白发娜节(Epifania),有的国家也叫“三圣节”或“主显节”。传说中的白发娜是一个骑着扫把的老妇人,《圣经》耶稣诞生记中的“东方三圣”要去向小耶稣敬献礼物,他们向一位老婆婆问路,希望她能够带领他们去寻找小耶稣,这个老婆婆就是白发娜,但是她没有答应。当三圣走后,她又后悔了,于是就准备了礼物,独自出门去寻找小耶稣。她寻遍了世界的每一个角落,为了不错过小耶稣,就把准备好的糖果分给她遇见的每一位小朋友,表现好的小孩可以得到糖果,而表现不好的小孩得到的就是黑黑的炭块。

现在每年1月6日这天,在意大利,大人会给小孩准备很多糖果、巧克力等礼物,放在事先准备好的袜子里,这就是意大利的儿童节,有关这天的农谚有4条。此外,1月9日是圣·阿德里亚日(Sant’Adrian),关于它的农谚有1条;1月17日是圣·安东尼日(Sant’Antonio),关于它的农谚有3条;1月20日是圣·瑟巴蒂亚日(San Sebastiano),和它有关的农谚有3条;1月21日是圣·阿涅斯日(Sant’Agnese),和它有关的农谚有2条;1月25日是圣保罗日(San Paolo),和它有关的农谚有2条。

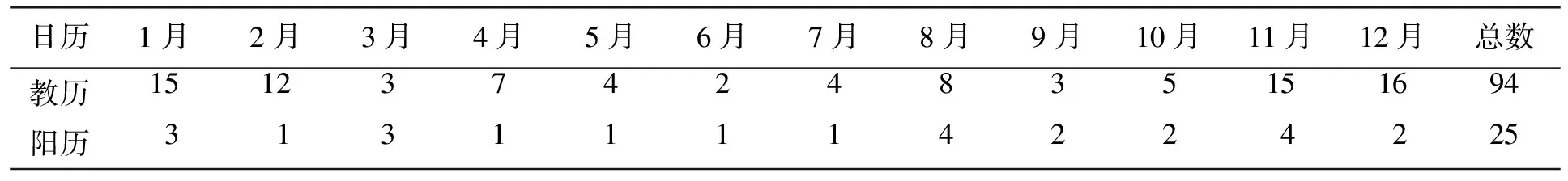

为了进一步研究宗教在意大利人民生活中的重要性,我们对意大利语农谚中使用教历和阳历的次数作了统计,结果如表2所示。

表2 意大利语农谚中教历和阳历使用频率比较 条

意大利语中出现的以教历中人物表示时间的农谚共93条,以阳历月份表示时间的农谚共25条,几乎只有前者的1/4。这说明意大利人更喜欢使用教历,宗教文化已经渗透到意大利人民生活的每个角落。

在汉语的农谚中几乎看不到宗教的影子,只能在传统节日里找到几个和宗教有关的节日,相关的农谚就更是凤毛麟角了。可见,宗教对汉民族的农业生活影响较小。

六、结 语

文化的形成脱离不了自然地理环境的影响,特定的地理环境造就了特定的文化,特定文化反映在语言中形成特定的表达,如节日文化、节气文化、宗教文化、农奴文化等在农谚中都有所体现[15]。

农谚为汉语和意大利语所共有,它根植于中意文化的沃土里,反映了各自对应的文化,对两国农谚的比较分析是研究中意文化的共性与个性的又一条途径,不仅能更好地服务于中意的跨文化交流,更能促进各民族的友好交往,为世界人民的相互了解作出突出贡献。

[1] Garzanti Linguistica.Italiano 2008:il grande diziona-rio Garzanti [Z].Milano:Garzanti Linguistica,2007:121-123.

[2] Wikiquote.Proverbi italiani [EB/OL].[2014-05-30].http://it.wikiquote.org/wiki/Proverbi_italiani.

[3] 郑然鹤.梨与农谚 [J].民俗研究,1998(3):28-32.

[4] 唐功志,张军,马瑾,等.英日谚语中隐含的深层文化比较 [J].沈阳工业大学学报:社会科学版,2011,4(2):189-192.

[5] Silvestri G.I proverbi del buon contadino Almanacco per l’anno bisestile 1828 ad uso degli agricoltori [M].Milano:per Giovanni Silvestri Corsia del Duomo,1994.

[6] Gianandrea A.Novelline e fiabe popolari marchigiane/raccolte e annotate da Antonio Gianandrea [M].Brescia:A Livi,Stampa,1994.

[7] 王岩.汉语熟语文化学研究的现状和构架 [J].汉语文化,2008(6):38-40.

[8] Sante R,Fapanni A.I proverbi del buon contadino [J].Quaderni del Gruppo Studi e Ricerche Storiche Maerne:Maerne(VE),2001(6):15-25.

[9] 黎东良.从汉语和德语的农谚看文化 [J].黄海学术论坛,2010(15):87-97.

[10]邵同斌.读农谚·知农事 [M].北京:化学工业出版社,2010.

[11]郭明阳,唐会玲.语言文化内涵差异在跨文化交际中的制约作用 [J].文教资料,2008(7):46-47.

[12]Franco M,Vaccari R.Al lunari dal vilan e i proverbi del contadino [M].Modena:TEIC,1983.

[13]Proverbi Italiani.Proverbio [EB/OL].[2014-05-25].http://www.proverbi-italiani.com.

[14]Attilio M.Santi e proverbi del calendario contadino bresciano [M].Brescia:Comune di Montichiari,2005.

[15]唐珂.关于农业与文化的关系 [J].古今农业,2011(1):1-8.

AnalysisonculturaldifferencesbetweenChinaandItalyfromfarmer’sproverbs

ZHI Li-li

(School of European Studies, Tianjin Foreign Studies University, Tianjin 300204, China)

Farmer’s proverbs are the summary of agricultural production experiences, which widely exist in both Chinese and Italian languages.It is not only a phenomenon of language, but also a phenomenon of culture.It is not only involved in the whole process of agricultural production, but also involved in all aspects of agricultural life.The formation of culture can not be separated from the influences of natural geography and social environment.Particular culture is created by specific environment, and particular expression is formatted by the reflection of specific culture in language.From farmer’s proverbs in Chinese and Italian, discussed are the festival culture, solar term culture of both countries, and special cultures reflecting the class relationship between serfs and farmers of folk, religion, and religious calendar in Italy.The comparative analysis on farmer’s proverbs of the two countries is another path of researching the generality and individuality of Chinese and Italian cultures, which will be conducive to the cross-cultural intercommunion and friendly communication between China and Italy.

farmer’s proverb; Chinese language; Italian language; cultural background; cultural difference; festival culture; solar term culture; folk culture; religious culture; religious calendar culture

2014-05-04

职莉莉(1979-),女,天津人,讲师,博士,主要从事中意文化比较等方面的研究。

* 本文已于2014-07-18 13∶24在中国知网优先数字出版。 网络出版地址: http://www.cnki.net/kcms/detail/21.1558.C.20140718.1324.010.html

10.7688/j.issn.1674-0823.2014.05.16

G 04

A

1674-0823(2014)05-0476-05

(责任编辑:张 璐)