机械通气体位变化对治疗新生儿呼吸衰竭的影响

2014-10-21吴杰斌孙迎军金宝张艳艳

吴杰斌 孙迎军 金宝 张艳艳

DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2014.08.024

作者单位:221009 江苏省徐州,江苏省徐州市中心医院儿科

通信作者:孙迎军,Email:syj52170405@163.com

新生儿呼吸衰竭是引起新生儿死亡的主要原因,机械通气作为一种最常用和有效的手段已广泛开展,常规体位采用仰卧位。近年来肺保护通气策略中俯卧位通气也越来越受到重视,本科采用不同体位机械通气治疗新生儿呼吸衰竭,即采用俯卧位与仰卧位交替的方法,能有效改善患儿的氧合状况,减少并发症,取得满意效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2012年2月至2013年8月徐州市中心医院NICU收治符合新生儿呼吸衰竭诊断标准[1]的新生儿。入组标准:明确诊断呼吸衰竭。排除标准:严重胸廓畸形、血流动力学不稳定、颅内压增高、急性出血、大量气胸、不能耐受俯卧位通气以及俯卧位时出现生命体征急剧恶化者。符合纳入标准的新生儿共67例,均予以机械通气治疗,随机(随机数字法)进行分组,奇数进入仰卧位组 (33例),偶数纳入不同体位组(34例)。上机前均给予头罩吸氧(采用新生儿空氧混合仪,FiO20.6~0.7,混合气体流量5~6 L/min)。两组性别、出生体质量、受试日龄、机械通气治疗前的呼吸频率(RR)、动脉血气结果等一般情况比较差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

1.2 方法

1.2.1 呼吸机应用 67例患儿给予经口气管插管,气管导管外露过长部分予以剪除,以减少死腔。采用菲萍新生儿/小儿呼吸机或德尔格 Babylog 8000呼吸机,机械通气模式:同步间歇指令通气模式SIMV(压力控制)+PEEP。初调参数:PIP 15~20 cm H2O(1 cm H2O=0.098 kPa),FiO240%~60%,PEEP 4~6 cm H2O,呼吸频率40~50 次/min,吸气时间0.3~0.5 s,均采用流量触发,保留自主呼吸。仰卧位组采用仰卧位,头肩部抬高30°;不同体位组采用仰卧位4 h,俯卧位4 h,如此交替进行。俯卧位具体操作:将新生儿俯卧,头偏向一侧,避免压迫气管导管,仍保持头肩部抬高30°,躯干及下肢为俯卧状。在俯卧位搬动过程中必须特别注意避免意外拔出气管导管及胃管,防止动、静脉管路脱节等。俯卧位通气过程中采用多功能监护仪严密监测:心率(HR)、平均动脉压(MAP)、经皮血氧饱和度(SpO2)等,如在俯卧位通气过程中发现明显血流动力学不稳定、不能耐受俯卧位或出现生命体征急剧恶化者,停止俯卧位通气。

当呼吸机参数降至FiO2<0.4,平均气道压(Pmean)≤8 cm H2O,PEEP≤3 cm H2O予撤机,撤机后体位采用仰卧位,予头罩吸氧(采用新生儿空氧混合仪,FiO20.4,混合气体流量5 L/min)。

1.2.2 数据收集 ①仰卧位组与不同体位组8 h、16 h相关监测数据,包括:呼吸机相关参数FiO2、PIP、PEEP、RR;血气监测PaO2、PaCO2,并计算氧合指数OI(OI=PaO2/FiO2);肺力学监测肺动态顺应性(dynamic compliance,Cdy)、潮气量(tidal volume,VT) 、分钟通气量(minute volume,MV),Cdy、VT及MV均以体质量进行校正。②仰卧位组与不同体位组撤机时间以及撤机后1 h PaCO2、PaO2。③仰卧位组与不同体位组上机后出现新生儿死亡的例数,撤机失败例数。

1.3 统计学方法

计量资料采用均数±标准差(x±s)表示,组间比较采用t检验;计数资料以百分比表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05为差异具有统计学意义。数据处理由不参与试验设计和实施的统计人员完成。

2 结果

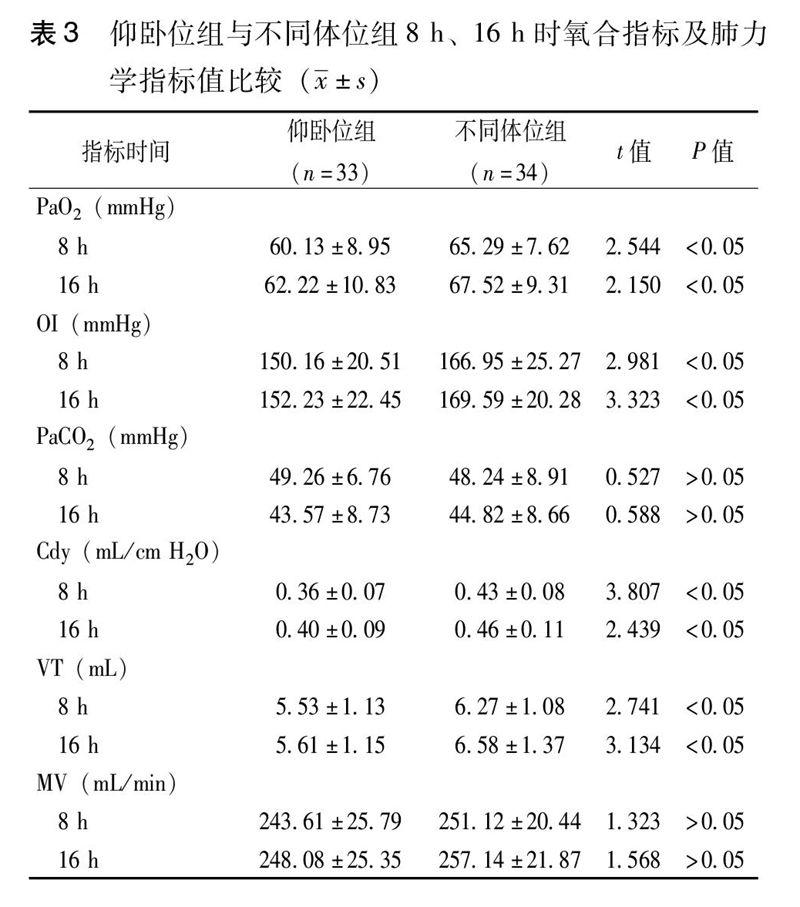

2.1 呼吸机相关参数

结果见表2。仰卧位组与不同体位组8 h、16 h时呼吸机参数(FiO2、PIP、PEEP、RR)分别进行對比,差异均无统计学意义(P>0.05)。

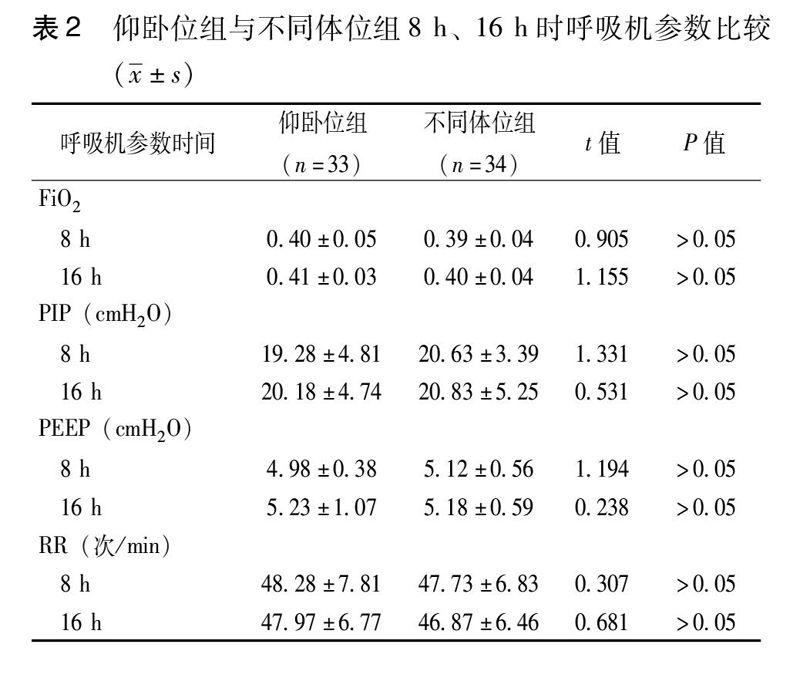

2.2 血气指标及肺力学指标的影响

结果见表3。不同体位组8 h PaO2、16 h PaO2分别较仰卧位组8 h PaO2、16 h PaO2高,差异具有统计学意义(P<0.05);不同体位组8 h氧合指数OI、16 h氧合指数OI分别高于仰卧位组,差异具有统计学意义(P<0.05),提示不同体位机械通气能有效改善氧合;不同体位组肺动态顺应性、潮气量较仰卧位组亦有改善,差异具有统计学意义(P<0.05);不同体位组8 h、16 h与仰卧位组在PaCO2差异无统计学意义(P>0.05);每分通气量虽有所上升,但差异无统计学意义(P>0.05)。

2.3 两组撤机失败及死亡人数、撤机后1 h PaCO2、PaO2变化

仰卧位组撤机失败3人(含死亡1人),不同体位组撤机失败2人(含死亡1人), 两组差异无统计学意义(P>0.05)。两组存活的新生儿在撤机时间以及撤机后1 h PaCO2、PaO2变化相似,差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

3 讨论

研究结果显示不同体位组8 h、16 h PaO2、OI、潮气量及动态顺应性分别高于仰卧位组8 h、16 h PaO2、OI、潮气量及动态顺应性,差异均有统计学意义,提示不同体位通气与传统仰卧位相比在氧合、呼吸力学方面有显著改善,并随着时间的持续越来越明显,与高景利等[2]研究结果相似。目前俯卧位通气公认改善氧合观点是改善通气/血流比值(V/Q),减少肺内分流(仰卧位时胸腔内压按重力方向自上而下负值逐渐减少,甚至变为正值)。当呼吸衰竭发生时,大部分下垂肺区胸膜腔内压正值较大,在吸气末不能产生足够的负压,导致下垂区的肺泡萎陷。当采用仰卧位控制通气时,胸骨侧膈肌动度大,潮气量的大部分分布于胸骨侧,而血流少;背侧血流多,但气体量少,致使分流增加,V/Q比值更为不合理[3]。而采用俯卧位通气时,胸膜腔内压的重力分布梯度减弱,上下较为平均,跨肺压也较为均匀,使得原先萎陷的背侧肺区肺泡复张,各部分肺的通气比较均匀,V/Q更加匹配,分流减少,从而改善氧合[4-6]。呼吸力学改善可能与呼吸过程中胸廓稳定性及膈肌的运动幅度有关,仰卧位时心脏直接压迫胸壁背侧肺组织,而俯卧位心脏质量作用于胸骨,有助于缓解胸骨背侧肺组织受心脏压迫,改善局部肺组织通气与血流灌注。另外,有学者认为与俯卧位时新生儿胸廓处于相对稳定状态、吸气时气道不易塌陷有关[7]。

儿童的骨结构以软骨成分为主,关节韧带相对松弛,肌肉相对较无力,骨骼特别容易弯曲变形,长期处于同一种姿势,就有可能导致畸形。机械通气中采用不同体位,在体位翻转过程中有利于采取拍背、吸痰,促进痰液排出,保持呼吸道通畅,保持舒适体位,同时减少褥疮、畸形发生,因此间断把患儿从俯卧位转至仰卧位是很有必要的[8]。新生儿体质量小,体位翻转较成人更加简单易行,成本低,易于操作。因俯卧位睡眠是婴儿猝死综合征的危险因素,所以俯卧位通气仍需严密监护[9]。俯卧位通气可改善氧合,为治疗赢得宝贵时间,Gattinoni等[10]报道严重ARDS(P/F<100 mmHg)患者应用俯卧位通气生存率可明显增加,值得进一步推广。但目前俯卧位通气持续时间\体位改变的最佳频率无统一标准,仍需大样本研究。

参考文献

[1]周晓光, 肖昕, 农绍汉. 新生儿机械通气治疗学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2005: 84.

[2] 高景利,李晓岚,赵宏艳,等. 俯卧位机械通气治疗肺内/外源性急性呼吸窘迫综合征的比较研究[J]. 中国危重病急救医学, 2005, 17(8):487-490.

[3] 俞森洋. 机械通气临床实践[M]. 北京: 人民军医出版社, 2008:110.

[4] Santana MC, Garcia CS, Xisto DG, et al. Prone position prevents regional alveolar hyperinflation and mechanical stress and strain in mild experimental acute lung injury [J]. Respir Physiol Neurobiol, 2009, 167(2): 181-188.

[5] 何晓娣,赵小纲.俯卧位通气治疗急性肺损伤/急性呼吸窘迫综合征[J].中华急诊医学杂志,2010,19(3):335-336.

[6] Galiatsou E, Kostanti E, Svarna E, et al. Prone position augments recruitment and prevents alveolar overinflation in acute lung injury [J]. Am J Respir Crit Care Med, 2006, 174(2): 187-197.

[7] 姚文秀, 富建华, 薛辛东. 新生儿及小婴儿适宜体位的研究进展[J]. 国际儿科学杂志, 2006, 33(3): 190-192.

[8] 於江泉,郑瑞强,林华,等.俯卧位通气联合一氧化氮吸入对急性呼吸窘迫综合征患者氧合的影响[J].中华急诊医学杂志,2012,21(12):1374-1377.

[9] Wells DA, Gillies D, Fitzgerald DA. Positioning for acute respiratory distress in hospitalised infants and children [J]. Cochrane Database Syst Rev, 2005, 18(2): CD003645.

[10]Gattinoni L, Carlesso E, Taccone P. Prone positioning improves survival in severe ARDS: a pathophysiologic review and individual patient meta-analysis [J].Minerva Anestesiol,2010,76(6):448-454.

(收稿日期:2014-01-19)

(本文編辑:何小军)

P930-932