“摄影曾经是这样的”之摄影的照相机时代

2014-10-20章开元

章开元

大约在15年前,摄影还基本上都用照相机来完成,那是理所当然的事情,而今天,已经很难用简单的百分比来形容,到底有多少摄影行为是用照相机来完成的了。影像记录手段的多样化,不是始于照相机生产厂家,而是半路杀出来的黑马——移动电话生产商,这个结果20年前再富有想象力的人也想不到。手机拍照毫无疑问已成为大众摄影的主流,不管是否承认,手机或类似手机的数码影像记录工具,一定会全面颠覆上百年来形成的“胶片+照相机=照片”的格局。现在用手机照相的人,几乎完全不必洗出照片来,即拍即看已经能满足拍摄者急功近利的欲望,更别说还能通过网络与他人分享了。

顽固的相机使用者虽然坚称他们的照片质量还是要胜过手机照片,但这些人中“偷偷”用手机拍照,从中享受便利与快捷的人也日益增多。总之,用照相机拍照在长期内都还将存在,但绝不会增多了,因为它与手机拍摄的“效果距离”越来越接近。既然效果差不多,既省事又省钱,何乐而不为?谁晓得,苹果或索尼这些公司的高层策划者们,是否在背后正揶揄尼康或佳能这样的大傻冒,他们的下一个目标很可能就是要将所有的相机送进古董店。别提什么档次和质量,除了照相机的那个讨人喜欢且深入人心的外壳,其他都不是问题。在人的天性面前,一切都不堪一击,时光倒流40年,有谁能想到制作精良的德国金属相机如今已是象征意义大于实用价值的摆设。摄影的照相机时代正在逝去,谁也挽留不住。

摄影的娱乐性高于职业门槛,而作画的职业门槛高于娱乐性,所以能拍上几张照片的人明显要多于能画上几笔的人。当摄影比画画儿贵的时候,这个问题并不突出,现在摄影比画画儿便宜多了(指手机拍摄),情况就发生了逆转。而在摄影的娱乐性方面,照相机功不可没,很早以前,许多人是冲着照相机学摄影的。照相机,特别是制作精湛的小型照相机,应该数得上是人类进入到现代文明阶段以来最好玩的掌上玩具。

100多年来,照相机的成像原理并没有发生本质变化,在外观上却不断有出色表现。有统计显示,超过67%的相机购买者是在看了相机的外形和品牌之后确定购买意向的,另有10%的人考虑到价格因素,只有20%多的购买者将照相机的功能作为第一参考条件。

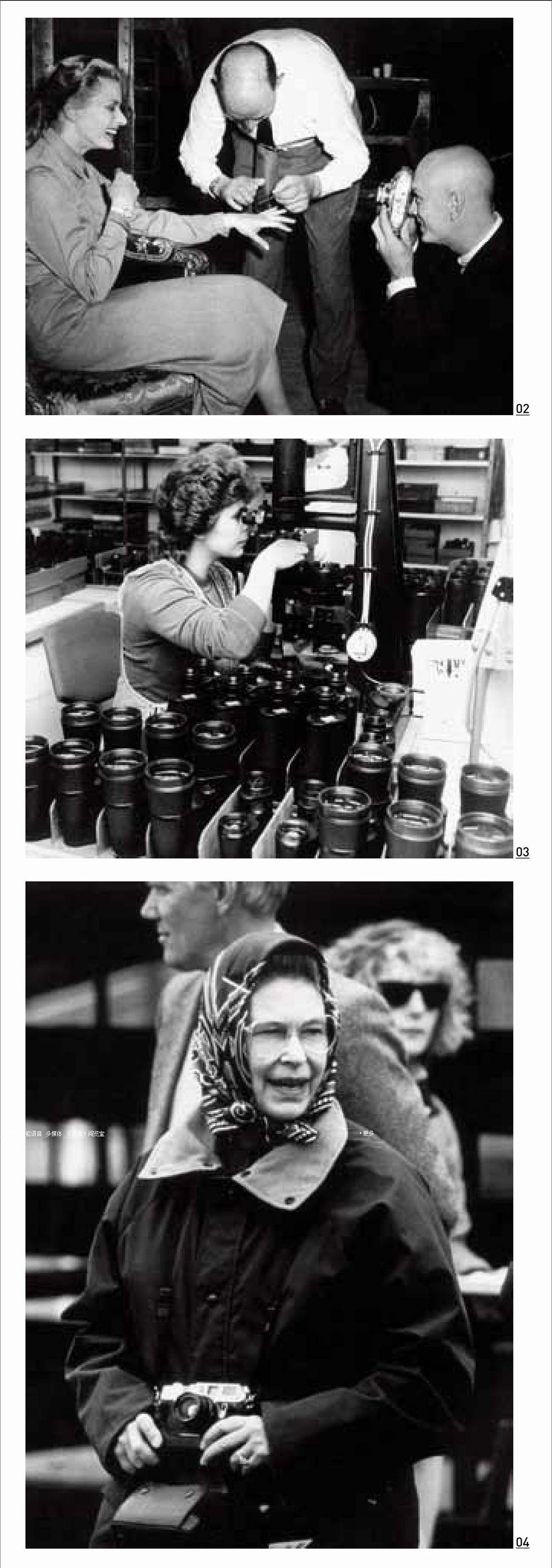

至少比较喜欢照相机的英国女王应该划在67%的相机购买者之列。根据“非正式发表”的照片,英国女王使用过的三种款式相机都是外形不凡的德国货。一款是著名的徕卡M3白机身带棕色皮套,另一款是禄莱双反,还有一款是禄莱135镀金小型机。以上都是胶片相机,好像神通广大的狗仔队也没拍到女王使用数码相机的场景。徕卡M3型相机是135旁轴相机的顶峰之作,诞生于上个世纪50年代,最近在香港的一次拍卖会上,且不说相机本身,光英国女王用的那个M3棕色牛皮套就标价近1万港币。

除去大画幅座机和后来的单反,135便携式相机的上百个品牌在外观上不是追随徕卡就是企图在徕卡的基础上有所突破,但铁杆相机迷还是最认徕卡,这也是现在世界上只有徕卡相机仍抱残守缺,不计成本地生产老面孔相机的原由。德国首创,其他国家跟风,小日本来点儿新花样,相机制造几十年就这么下来了。相机的主流颜色一直以来都是非白即黑,别的颜色也不是没有,但产量都不大。手动胶片相机的白壳时代持续了大约40年,也就是1940到1980年代;后来渐渐被黑壳相机所取代,现在白壳配白镜头的照相机基本已绝迹。1950到1960年代,是白壳手动胶片相机的黄金时代,确曾迷倒万千摄影爱好者。早期金属相机的白色非原始色,乃铜或合金镀上白色镀层而已。但就这一条,世上就没有一个国家能与日耳曼民族一争高下。德国相机的白色镀层晶莹细腻,其他国家任凭使出吃奶的劲儿也赶不上,尤其是前苏联相机,且不论性能如何,单凭那外壳和皮套的工艺,差的就不是一星半点儿。

1945年德日法西斯战败后,卧地喘息了大约五六年,到了1950年代中后期,德国和日本相机工业的尾巴又开始翘了起来。主要是这两个国家工业底子好,再加上战胜国限制战败国的条约一大堆,这也不让干,那也不让造,鼓捣个相机总还可以。日本战前的相机工业几乎是空白,有条件摄影的干脆都买欧美货。而德国就不一样了,战前相机工业的底子厚,像禄莱、徕卡、康泰克斯、蔡司这些品牌已经有了,并且都已在世界上打开了销路。虽然相机及光学制造的中心德累斯顿(Dresden)让盟军给炸了个稀巴烂,但精通相机制造的技师和熟练工人都是长腿的,很快跑到西德去了。这些人既不像导弹专家那样吃香,也不似死硬纳粹分子那样恶贯满盈,总之技不压身,到哪儿都有用武之地。所以德国特别是西德的相机工业恢复得很快,法兰克福一带又成了新的相机制造业中心,只10年光景,就已全面超过二战前的水平。德国人的民族性做事认真死板,一丝不苟,不凑合,连煮个鸡蛋都有定时器。早了皮不好剥,晚了蛋黄又老了,正负时间差掌握在2秒钟左右,以这种作派来制造相机,结果可想而知。日本相机工业则是在抄袭德国产品的基础上发展起来的,后来虽也有些创新,并在性能方面似乎还略胜一筹,但在价格上却总是比德国相机便宜不少。所以说世界名牌的名声一旦确立,就够后代人吃几辈子的。

在1960年代以前,全世界不下20个国家都在制造相机,捷克、意大利等国都在其中。但绝大多数国家的相机都属区域性销售,跨国销售、主打国际市场的主要是德日两国的产品。所谓的国际市场,其实就是美国,当时美元值钱,美国人的收入也高,买得起好相机。其他国家除了上流社会,只能消费本国或二流国家的简易相机。别看当时中国不富裕,国家级的摄影单位和省市大报的专职记者一律使用德国相机,徕卡、禄莱是主流机型,什么英国相机、美国相机都不在考虑范围之内,苏联和东欧国家制造的相机更是上不了台面。大约到了1970年代以后,日本相机开始露脸了,中国的摄影单位也渐渐接受了日本相机。价格并非主要因素,关键还是日本相机确实好用,也较皮实。单镜头反光相机在对焦取景方面确有优势。著名的徕卡相机在推出最经典的M3后,又相继推出M4、M5、M4P、M6,此外还有M2等,价格是哪个都不便宜,但都是新瓶装旧酒,没有实质性的改观。后来不得以,徕卡也出单反了,但市场反应并不好。直到现在,业内最认的还是M3。在今年5月香港相机拍卖会上亮相的一款1954年制造的A品相M3估价120万到180万港币;一个徕卡镀黑机身的M3卖的还贵,可见徕卡这个品牌了得。徕卡相机是好,但一贵了就让使用者放不开,处处小心翼翼,像个娇宝贝。现在有钱人多了,买个莱卡也许算不了什么。我记得很清楚,25年前,M6加两个镜头就已超过两万奔三万去了。当时北京城中心宣武门教堂边的商品房一平方米售价是3000元,现在是7万,如果这么比,徕卡是便宜还是贵了,自己算算吧。

在摄影的照相机时代,拥有一台照相机是玩摄影的第一条件,如果想临时用一下,除非特穷的地方,借用一下还是可能的,但进口相机很少外借。1970年代以前,中国有条件的人家买不起西德相机的也可以买东德的,都是德国,后者的价格却只是前者的一半,质量也是一半。当时有苏联相机的人家也不少,唯独日本相机,直到1980年代后才逐渐多了起来。1980年,北京市场开始出售日本产理光单反相机,最便宜的一种也要卖540元,这个价格一般人是买不起的。其实,文革还没结束的时候,北京市面上已能够买到全新的日产佳能相机,属于傻瓜相机一类的,标价850元。如果要买二手货,信托商店寄卖行里都有,毕竟是首都,出国的人,海外来客,各色人等都多,只是相机个个都不便宜。

当时,90%以上摄影者首选国产相机,价格是主要制约因素。国产相机当时产量都不高,主要供应大城市和省会,小地方并不能轻易买到。直到1980年代初还是这个样子。30多年前出的老摄影刊物里经常能看到摄影爱好者因买不到相机而发牢骚的小文章。江西乐安县的一位读者说他就想买一台海鸥203型相机,奋斗了几年都没如愿。为此,他自费到南昌寻觅无果,索性给上海照相机总厂写信求购,回信说让他到北京一机部(即“中华人民共和国第一机械工业部”——编者注)仪表局先申请相机购买指标。弄得这个叫李新治的人哭笑不得,自说,“一机部能直接给一个农民批相机指标吗?”类似这样的例子还有四川云阳县的严仲秋、广西浦北县的谢昌松,以及内蒙古、浙江普陀县、解放军驻青海格尔木的摄影发烧友或通讯员,他们都在为购买一台最普通的国产相机而发愁,有的自费上省城,有的干脆到北京或上海,但都是空手而归。敢说现在相机制造厂家的老板得知这些可歌可泣的买相机故事都得激动得泪流满面。如今,甭管哪国相机最愁的就是没买主,你买1万台他都敢答应。真是三十年河东,三十年河西。

现在如果有人向我展示数字照片(主要是新闻纪实照片),我紧接着的一句话就是你拿什么拍的?是手机还是相机?因为单从画面上看,像我这个外行人还真一时难以辨别。我坚信过不了多久,这个问题几乎就不用问了,基本上都是手机拍的了;用相机拍的照片,就像30多年前满街的中山装,再也难找了。endprint