身份认同与儿化使用*——以北京儿化为例

2014-10-16王玲

王 玲

(南京大学 外国语学院,江苏 南京 210093)

一、研究背景

儿化是汉语普通话和某些方言中的一种语音现象,指的是后缀“儿”字不自成音节,而和前头的音节合在一起,使前一音节的韵母成为卷舌韵母。儿化不仅是北京话语音系统中一种特殊的方言现象,同时也是现代北方话及普通话的典型特征之一。

从掌握的资料来看,学界对儿化的研究成果较多,研究视角也各不相同。早期的很多研究成果,主要讨论的是儿化的性质归属问题(如赵元任 1979、李立成 1994、李延瑞 1996、刘雪春 2003、张树铮 2005等);还有从历史语言学和实验语音学的视角来研究儿化,如李思敬(1994),吴宗济、林茂灿(1989),刘振平(2008)等;除此以外,方言学视角下儿化的研究也较多,如王福堂(1999)、张世方(2003)、姜文振(2004)等,分别研究了北京话、哈尔滨话等各种方言中儿化使用和变化的特点;也有一些文章,如周定一(1985)、王理 嘉 (2005)、徐 越 (2005)、周 一 民(2011)等的研究是从语言规范、修辞、文化等角度分析了儿化在其他领域中的使用规律和功能。其中,比较新近的研究把研究重心放到了城市社区中儿化共时变异特征的研究方面。彭宗平(2005)调查总结了北京儿化词有序减少与无序显现特点;周晨萌(2005)以 20世纪80年代北京话口语资料分析了儿化变异的特征;劲松(2005)调查了儿化词使用趋势的变化情况。对儿化变异状况的研究,有助于我们了解儿化在现实生活中的实际使用的特征与规律,在此基础上还可以预测其未来的发展趋势。

总体来看,结合自然的口语资料来研究儿化共时使用状况的文章还比较少,更重要的是,现有文章提及的观点或研究的问题还值得商榷。例如,劲松的调查结论认为,北京话儿化衰减的变化趋势明显,并分析了影响衰减的因素,其中提到因素之一是由于语言习惯改变:人们对儿化的心理从推崇这种发音变成认为这种发音较土。还有彭宗平在其著作中指出“所谓‘无方言一族’的新一代北京人,将可能是北京话儿化词消失‘断代’的见证人。”笔者认为,他们之所以会得出上述结论,与他们很少涉及认同等社会因素的调查有关。我们认为,只有结合认同等相关的社会原因才能真正预测某种语言现象真正的发展趋势,而不能仅仅依靠语言使用情况进行预测。

不仅如此,在为数不多的调查中,研究者只局限于搜集本地居民儿化的使用情况,几乎不考虑外来移民,这也不符合当前语言使用的社会现实。众所周知,20世纪90年代以来,中国的城市化进程逐步深化,社会流动频繁,城市居民的构成越来越复杂多样,纯粹由本地居民构成的城市基本罕见。根据第六次全国人口普查统计数据,我国流动人口已达2.6亿,流动人口占总人口的比例为16.53%。如此大规模的人口迁徙,在推动着中国城市结构变化的同时,也必然会引起城市语言生活的改变。因此,笔者认为,在调查儿化使用状况的时候,不应该忽略这些数量众多的外来人口。

针对上述研究的一些结论及存在的问题,笔者旨在以最新搜集的北京本地居民和外来移民儿化使用的语料为基础,回答下列问题:在当下中国社会背景下,儿化的变异规律是否也会发生变化?不同群体对儿化的认同是否会发生改变?对儿化认同的改变是否也会影响儿化未来的发展趋势?

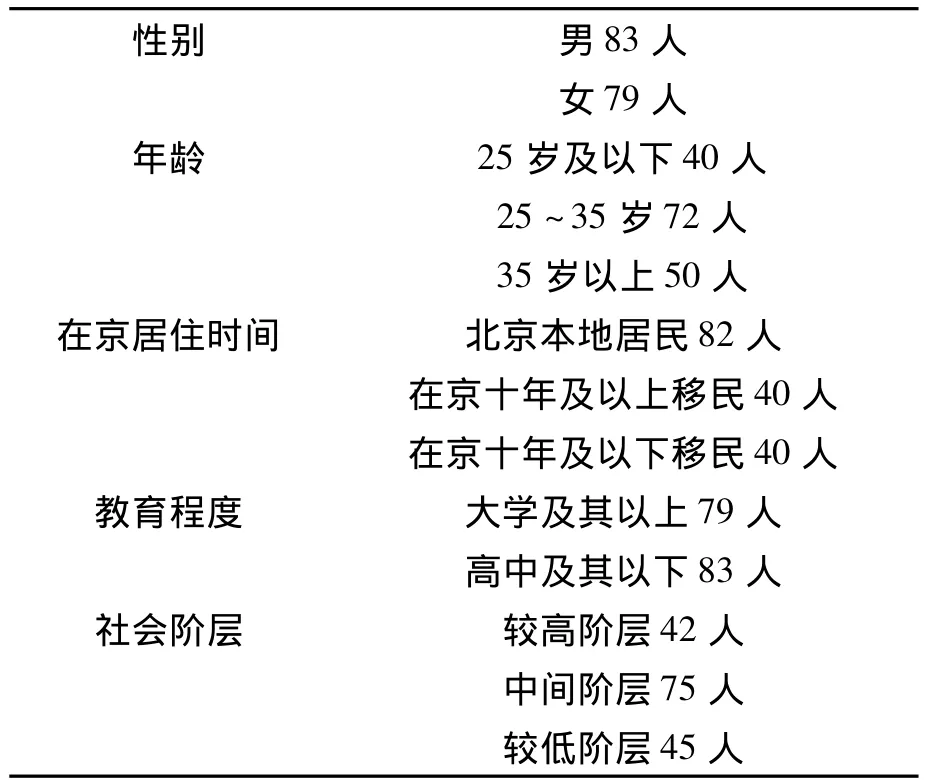

关于北京话儿化的调查主要采取录音朗读法和问卷调查法相结合的方式来展开。问卷调查和录音访谈对象总计162份,为随机抽样;北京本地居民82人,北京外来移民80人(不仅仅包括进城务工人员,还包括有北京户籍的外来常住居民和没有户籍但常住北京的居民)。被调查者分布在北京五环内各大城区,我们将其分为三个阶层。阶层一包括政府机关公务员、大学教师、外企白领、企事业单位经理主管、工程师、医生等,该阶层是社会经济地位都比较高的群体,人数为42人;阶层二包括中小学教师、企事业单位办事员、普通技术工人、个体工商户、私营企业主,该阶层的经济社会地位处于中间,总计75人;阶层三45人,包括农业劳动者、产业工人、维修工、商业服务员、保安、临时工、无业人员,该阶层属于低收入群体。问卷内容包括被调查者背景信息、是否经常使用儿化、对儿化的认同等。

表1 调查对象情况表(N=162)

录音访谈法主要请被调查者朗读一段包含儿化的语料。朗读中的语料以北京语言大学《当代北京口语语料库》中的一段自然语料为基础并稍作删减,包含必读儿化字共计26处。

二、儿化使用状况

普通话中虽然也有儿化现象,但日常生活中儿化使用率的高低与说话人的来源地密切相关。笔者2007年对合肥市区的调查显示,来自北京、东北、河北等地的说话人其儿化的使用率远远高于其他地区的说话人。周晨萌的研究以精加工的20世纪80年代建立的《当代北京口语语料》为基础,随机抽取90个北京本地人的录音语料进行分析;结果显示,90个被试共使用儿化词10989次,大约每31.85个字中就会出现一次,平均每人使用122.10次,最多的达到258次。也就在同一年,劲松的研究认为,随着社会的发展,北京本地居民儿化使用率呈衰减趋势。两篇文章虽然发表在同一年,周文研究的语料来自20世纪80年代,而劲文的语料则来自21世纪初期,也就说,劲文反映的是当下北京儿化的使用状况。那么,儿化使用真的在衰减吗?

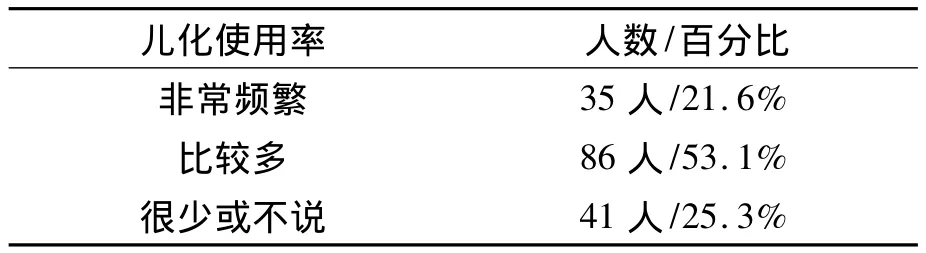

笔者根据问卷调查和录音访谈的结果概括出儿化在北京居民中的实际使用状况(见表2)。调查结果显示,在自报的问卷使用率中,认为非常频繁使用儿化的人占总人数的21.6%的人,表示比较多使用儿化的人为53.1%,很少或几乎不使用儿化的人为25.3%。

表2 问卷所得的儿化使用情况表(N=162)

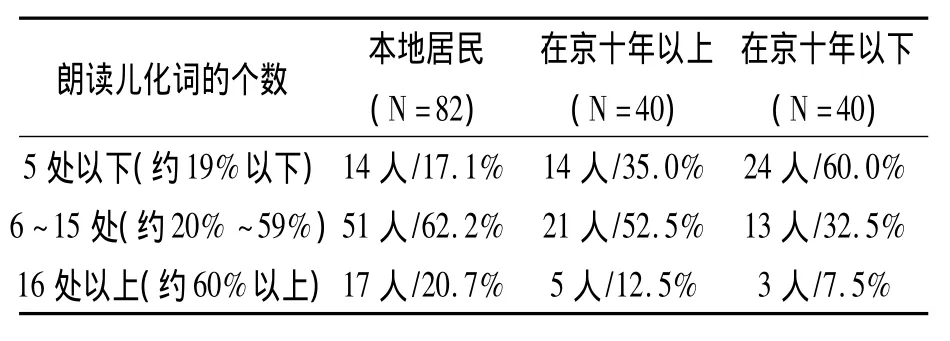

由于问卷自报率一般都存在某种误差,为了了解到儿化使用的真实情况,我们请被访者朗读了一段包含儿化的语料。在所给的朗读材料中,共包含有26个必读儿化的词语。具体的使用情况见表3。

表3 录音所得的儿化使用情况表(N=162)

在朗读过程中,北京本地居民中朗读出6~15处儿化词的比率为62.2%,朗读出16处以上的人约占总数的18.3%,由于所选用的是一段非常口语的材料,很多都是常见的儿化词,因此北京居民只朗读出5处以下儿化词的人数较少,只有17.1%。在外来移民中,大多数人处于中间状态,有五成左右的人朗读出6~15处儿化词,朗读出16处以上儿化词的人数较少。由此可以发现,在朗读过程中儿化词使用上掌握程度偏高的人群与问卷调查中倾向说儿化的人群比例大体相当。结合问卷调查和录音访谈的结果可以发现,儿化在日常口语中仍被广泛使用。

由表3还可得知,就外来移民对儿化的使用趋势而言,总体来看,随着居住时间的增加,其儿化的使用比率也逐渐升高。具体来看,进京十年以上的外来移民朗读出6~15处儿化词的数量高于进京十年以下的移民,为52.5%,而进京十年以下的移民数为32.5%;另外,在进京十年以下的外来移民中,朗读儿化词在5处以下的人数也比较高,所占比率为60.0%,进京十年以上移民中比率怎为35.0%。从调查结果来看,随着外来移民在京居住时间的增加,其儿化词的使用量有逐渐增多的趋势。

有一点需要说明,此次统计没有剔除误读儿化词的数量。不过,误读现象主要发生在外来移民中间,本地居民中误读率较小。外来移民在“个体户”、“打打下手”、“买点菜”、“那个”、“里头”、“玩牌”这些词语上均有误读,误读率达14.7% ~36.0%。随后,我们从外来移民中间抽取了30位(在京十年以上的和在京十年以下各15位)进行访谈。访谈主要目的是想了解在京生活时间与儿化词使用的关系。57.7%的被访者承认随着在京时间的增加,儿化使用率在增加;当被问及为什么来北京后儿化使用增加了,多数被访者给出的理由是,这里是北京,北京人说话多数都带儿化,听得多了,自然而然用得多。在京十年以上外来移民表示,自己将来会继续生活在北京,多说儿化会让自己更像是北京人,而且会更被本地人认可,更容易拉近与本地人的距离。我们也对出现误读现象的移民进行了访谈。有些人表示,误读出现的真正原因是因为不确定,但即使不确定还是倾向于带儿化,反正加上儿化也不会影响对材料的理解,也就是说,这些人是“有意为之”的,目的是让自己多带些“京味儿”、“京腔儿”。

在北京话词汇系统中,还有一些土话俗语里的儿化词,特别具有北京特色尤其是老北京特色,是一道别样的风景。比如“片儿懒、雏儿、没里儿没面儿、猫儿腻、发小儿、扎针儿、上眼药儿”等等词语。在当下的社会背景下,这些词语还依然活跃在日常口语中吗?

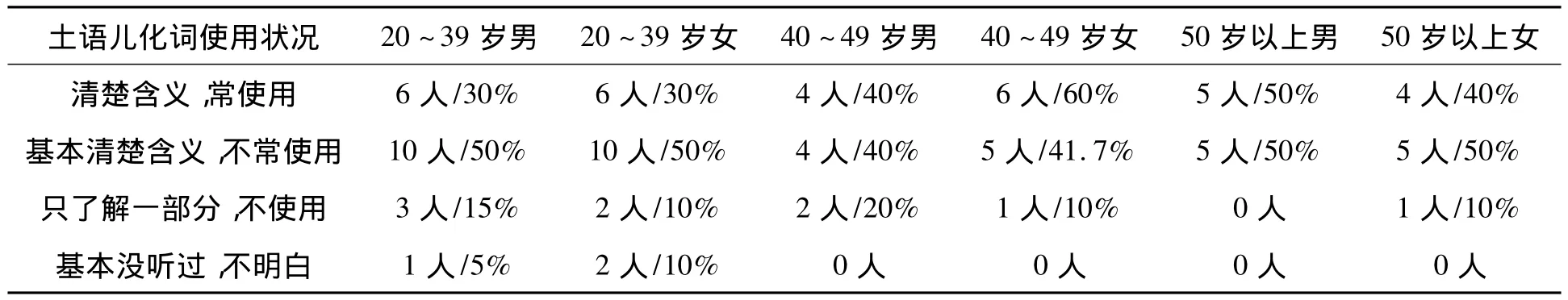

表4 北京本地人对土语儿化词使用情况表(N=82)

上述数据反映的是北京本地居民中不同性别、不同年龄的人群对土语、俗语中的儿化词掌握和使用的情况。上表显示,40岁以上的人中能清楚了解它们的含义并在口语中经常使用的比率较高,平均使用率约为50%,且性别差异不大,男性和女性对这类词的使用都较多;和中老年相比,介于20~39岁之间的年轻人能够清楚了解这些词的含义并能够经常使用的人数要低于中老年人群,他们的平均使用率只有30%;多数年轻人表示,即使清楚这类词的含义,在口语中也不太经常使用,另外还有一部分年轻人表示,只了解一小部分词语的含义,甚至有7.5%的人表示自己基本没有听过这些词,当然更不清楚意思了。

对外来移民而言,这部分儿化词使用难度偏大,根据问卷调查结果来看,基本不明白、没听过的人居多,占总数的85%以上。不可否认,据统计数据来看,这类词的确呈衰减的趋势,因为即使是北京本地人,使用人群也以中老年为主导,年轻人使用较少。有些学者据此断言北京话儿化词在新一代北京人中可能会消失。我们认为仅仅凭借这一结果便得出儿化词消失的结论有些武断,需要寻找别的证据。

三、儿化的共时认同趋势

综合北京儿化的调查数据我们发现,本地居民日常生活中儿化词使用率在五成以上;外来移民对儿化的使用情况会受到进京时间的影响,随着居住时间的增加,儿化的使用率也会上升。不过,在北京本地居民中,一些特别有北京特色的土语俗语中的儿化词使用率整体上较低。这些特色儿化词使用率的降低真的意味着儿化词在衰减吗?儿化也真的会如某些学者所说在未来消失断代吗?可如果真是如此,又怎么解释进京的外来移民儿化使用的增加呢?为了找到上述问题的答案,我们调查了人们对儿化的认同情况。

“认同”译自英文identity,从哲学中产生,因被心理学家艾里克森应用在青少年认同危机的研究中而为人熟知。20世纪60年代开始,西方学者将其在社会学、政治学、哲学、人类学、民族学、语言学等诸多领域中广泛应用。“认同”的概念非常复杂,不同的学者常从不同的角度使用这一概念。在语言研究领域,认同指的是个人与社会单位之间确立的一种不断变化的协议(the active negotiation),这种协议是通过语言和别的符号形式来发出信号的。语言行为其实就是认同行为(Le Page&Tabouret-Keller 1985)。社会语言学中说话人设计理论(speaker design)认为,语言行为不仅仅被看作是灵活的现象,而且被看作是积极创造表现和重造说话人认同的一种资源(Campbell-Kibler et al 2000)。严格地说,认同包含个人的认同和人与人之间的认同,在社会互动的过程中,人们需要参照别人来定位自己。说话人设计理论的基础来源于社会结构主义学派,这一学派认为语言和社会相互制约:说话人使用的语言形式反映的不仅仅是静态的认同,它还反映个人在现存社会秩序中的位置。而且语言形式还是帮助说话人改变社会结构(比如阶层、性别等)以及他们在这些社会结构中所处位置的资源。

首先,我们来看儿化在北京本地人心中的地位和作用。问卷调查的结果显示,本地居民中有50.0%的人认为儿化是北京话的灵魂,是不可或缺的,还有51.7%的本地居民认同儿化为自己的日常口语增添了许多趣味和特色;有18.3%人批评儿化土气,对于北京话来说可有可无,另有25.9%的本地人同意越来越少听到有老北京特色的儿化。不过,从主流趋势看北京本地人还是比较推崇儿化,认为儿化土气等这样的负面评价率比较低,这与上面提及的劲松的调查结果相反。

那么,较少使用老北京土语儿化词的新一代北京人真的会成为儿化词消失断代的见证人吗?我们从82位本地居民中抽出30人做进一步访谈,56.4%的人认同老儿化词消失并不代表北京儿化的消失;有28.1%的人表示担心,认为这些老儿化词消失很可惜,应该想办法挽救;也有18.9%的人表示老北京儿化词的习得需要特别纯粹的语言环境,在人口流动频繁的当下很难保证这种环境的存在。综合来看,多数本地人觉得一些老北京儿化词不被理解、不被使用属于正常现象,但儿化不会从北京话中消失。

在外来移民心中,儿化有什么样的意义呢?不管是进京十年以上的还是十年以下的移民,都认同儿化为北京口语增添趣味和特色,而且认同率都明显高于本地居民,分别为76.9%和77.8%,这一结果超出我们调查前的预期。进京十年以上的外来移民对“儿化是北京话的灵魂,是不可或缺的”这一观点认同率也很高,比率为61.5%,与他们相比,进京十年以下的移民对此观点的认同率较低,只有33.3%,但平均下来,积极认同率达到47.4%。另有48.8%的外来移民表示,使用儿化可以拉近与本地人的距离,并且能够突出自己北京人或北京常住居民的身份;这一结果显示,儿化对于移民来说具有一种特殊的功能——“身份认同”功能,外来移民通过儿化的使用去有意表现自己在北京的位置。这种功能给儿化注入了新的活力和生命力,它的使用非但没有衰减的趋势,反而得到了进一步的扩散,在人数众多的外来移民群体中也找到了生存的空间,这就使得儿化在未来的很长一段时间内在口语中继续保持活跃的生命力。

四、结 论

基于对北京儿化使用和认同状况的调查,本研究发现,北京儿化非但没有呈现衰减的趋势,反而充满了活力和生命力。一方面,有五成以上的人在日常生活中经常使用或较多使用儿化;另一方面,儿化还扩散到移民群体。对本地人认同状况的调查进一步说明了儿化生命力的来源。北京本地人中约有五成的人认为儿化是北京话的灵魂,儿化是北京人的象征,如果儿化消失了,北京话的趣味和特色也会大大减少。与某些学者的判断不同,人们对北京儿化的心理并没有从推崇变成鄙视,对儿化的积极认同还是占主导地位。即使在当地年轻人的心里,儿化仍是北京人身份的重要标志之一。

有意思的是,本研究还发现,很多外地人很认同儿化,而且这种认同率甚至高于北京本地人。在进京十年的移民中有70%以上的人认为北京儿化是不能缺失的;与高认同率相一致的是,这群移民对儿化的使用率也较高,生活中常用儿化的比率也较高。外来移民还通过使用儿化来增加自己的“京味儿”,访谈的结果验证,这是外来移民有意为之的,为了更好地融入北京社会,他们有意增加使用儿化这个北京话最有特色的语音,向外界彰显自己北京人的身份。这一状况表明,儿化的身份认同功能已经加强和凸现,逐步成为融入北京社会的一个重要体现和标志。

综合以上,我们可以得出下列结论,即,虽然北京儿化由于社会环境的改变而在整体上的使用率略有下降,但儿化使用仍是社会的主流趋势;另外,由于儿化身份认同功能的凸现,可以预测,儿化在未来的很长一段时间内仍会继续保持旺盛的活力和生命力。

[1]赵元任.汉语口语语法[M].北京:商务印书馆,1979.

[2]李立成.儿化性质新探[J].杭州大学学报,1994,(3).

[3]李延瑞.论普通话儿化韵及儿化音位[J].语文研究,1996,(2).

[4]刘雪春.儿化的语言性质[J].语言文字应用,2003,(3).

[5]张树铮.论普通话“- 儿”尾的语音形式[J].语言教学与研究,2005,(3).

[6]李思敬.汉语儿化韵音史研究[M].北京:商务印书馆,1994.

[7]吴宗济,林茂灿.实验语音学纲要[M].北京:高等教育出版社,1989.

[8]刘振平.儿韵和儿化韵的实验分析[J].汉语学习,2008,(6).

[9]王福堂.汉语方言语音的演变和层次[M].北京:语文出版社,1999.

[10]张世方.从周边方言看北京话儿化韵的形成和发展[J].语言教学与研究,2003,(4).

[11]姜文振.哈尔滨话儿化的若干问题[J].学术交流,2004,(11).

[12]周定一.《红楼梦》里的词尾“儿”和“子”[J].中国语言学报,1985,(2).

[13]王理嘉.儿化规范综论[J].语言文字应用,2005,(3).

[14]徐越.对外汉语教学中的儿化问题[J].语言教学与研究,2005,(5).

[15]周一民.北京话儿化的社会文化内涵[J].北京社会科学,2011,(5).

[16]彭宗平.北京话儿化词研究[M].北京:中国传媒大学出版社,2005.

[17]周晨萌.20世纪80年代北京口语儿化词的使用情况[J].语言教学与研究,2005,(5).

[18]劲松.儿化词变异和变化的社会语言学研究[J].修辞学习,2005,(2).

[19]Le Page & Tabouret-Keller.Acts of identity:creolebased approaches to language and ethnicity[M].Cambridge:Cambridge University Press,1985.

[20]Campbell-Kibler,K.,Podesva.R.J.and Roberts,S.J.Sharing resources and indexing meaning in the production of gay styles[C].Paper presented at First Internaional Gender and Language Association Conference,Stanford,CA.2000.