话语标记语WELL与人物身份构建——基于《大地》的个案研究

2014-10-15毛艳枫任晓霏

毛艳枫,任晓霏

(江苏大学 外国语学院,江苏 镇江212013)

标记语well和其他话语标记语(discourse markers)一样是为了引导和制约听话人正确理解话语而使用的话语标记,是会话交际过程中十分普遍的语言现象。使用标记语是一种表明身份的行为[1]。然而,标记语对身份构建的影响并不是因为其本身的词汇意义,而是通过它的语用功能完成的,因为话语标记语具有非真值条件性(nontruth conditionality)[2-3],只表达说话人的态度或程序性意义。换言之,话语标记语与词汇意义无关,具有独立的、丰富的语用功能。其中一个主要的部分就是表情功能,即态度情感表达功能,虽然提法各异(如面子缓和语、延缓功能、人际商讨功能、元语言功能等),但它几乎可以同时存在于任何其他的语用功能中。

赛珍珠的诺贝尔文学奖作品TheGood Earth中含有丰富的人物对话,并且使用了大量的标记语well。本文以此为语料①本文参照的作品版本为由Pocket Books于2005年出版的The Good Earth,下文仅标注页码。,主要跟踪标记语well在主人公王龙对话中的阶段分布与使用频率,并具体剖析王龙使用well的表情功能;然后把标记语well的运用情况与王龙一生身份地位的变化情况相参照,试图寻找标记语well的使用与人物身份构建之间存在的某种联系。

一、文献综述

(一)话语标记语well的语用功能

Svartvik把well的语用功能概括为修饰语(qualifier)和话语结构标记语(frame)两大类[4]。前者用来联系前后语境,表达同意、强调、间接等含义;后者用来划分语篇,常位于语篇中间,具有解释、开始话题,转换话题,信息修正等作用。第一个对话语标记语从话语连贯的角度进行系统研究的学者Schiffrin认为well常用于话语开端,表示说话者的回答与听话者的期望不符,带有反对、否认和拒绝等感情色彩[5];Labov和Fanshel指出当well用于话轮末尾或中间时,则表示转移话题;Sacks、Schegloff和Jefferson研究发现 well既可引导一个话轮,又可预示话轮即将结束[6];Jucker提出的well的四个特殊语用功能则能全面包含上述功能:(1)信息缺失标记(marking of insufficiency),(2)面子威胁缓和语(a face-threatening mitigator),(3)话题转换及话题引入(indicating a topic change or introducing direct report speech),(4)延缓标记语(a delay device)[6]。

国内研究者也多从语用功能角度研究话语标记语。冉永平把话语标记语的语用功能归纳为和Jucker类似的四点:(1)面子威胁缓和语;(2)延缓标记语;(3)信息短缺标记语;(4)信息修正标记语[7]。简而言之,话语标记语对话语理解起到一个“路标作用”,“帮助听话人识别各种语用关系,从而在认识上对话语理解进行制约”[8]。马萧研究英汉话语标记语的功能,并把它们归纳为制约功能、提示功能和谋篇布局功能[9]。李勇忠则从不同的角度提炼出话语标记语的语篇组织功能、人际商讨功能和元语言功能,其中元语言功能“主要体现在情态上,表明说话者对命题内容的态度和情感”;此外,元语言还可对说话人的话语起“模糊作用”,“以保全发话人的面子”[10]。吴勇和郑树棠在研究well的语用功能时提出了态度情感功能(其他两者为话语结构功能和信息功能),包括了会话者交际时表达的丰富情感,如犹豫、安慰、劝解、同意、宽慰、反对、妥协、惊异等[4]。

综上,标记语well语用功能可归为主观和客观两大类:对话语结构进行组织与划分,如开始话题、转移话题、转换话轮等,是相对客观的功能;表达说话者的态度情感,如反对、延缓、妥协等,是主观功能,也是本研究关注的方面。

(二)话语标记语well与人物身份构建

透过话语标记语丰富的语用功能可以构建会话者的社会身份,因为语言和身份具有密不可分的关系[11]。人们在会话时不仅仅是交换信息,还在构建和重建自己的身份及其与世界的关系。谷小娟认为虽然语言形式和社会身份之间“没有本质必然的联系”,但是“身份的抽象社会含义却包含在语言的使用中”。在这个过程中,语言主体“通过对语用规则的评价、协商和运用,不断构建自己的社会身份”[1]。

其中关于话语标记语的运用与会话者的身份构建之间的关系主要集中在国外学者的定性和定量研究中。Anderson等人通过统计以英语、法语及西班牙语为母语的六岁儿童在角色扮演任务中运用话语标记语的情况,发现不同身份的会话者在会话过程中会选择不同的话语标记语,如扮演医生的儿童多会使用well和now等标记语,以显示其权威身份[12]。Fuller采用定量与定性相结合的研究方法证明说话者自身角色的不同对话语标记语的使用(以well和oh为例)所产生的影响。她发现在访谈中采访者作为听者需要不断地对说话者做出反应,因此比受访者使用标记语更频繁。而在非正式的会话中(朋友和家人间),会话参与者的标记语使用频率又高于采访者。她认为,虽然话语标记语和身份没有一对一的联系(a one-to-one correspondence),但是一些标记语会随着语境的变化而变化,而另一些标记语则帮助标记和协商会话者身份(be part of the marking and negotiation of speaker roles)[6]。此外,Redecker,Jucker和Smith也对两者的关系作了研究。Redecker认为well是标记语用结构(marking pragmatic structure)的标记语;Jucker和Smith把well称作介绍性标记语(presentation marker)[6]。但双方都得出相似的结论,即在不同语境和角色身份的情况下,会话者会选择使用不同的话语标记语。

二、研究方法

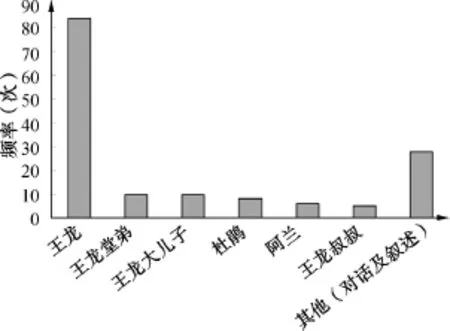

步骤一:标记语well的横向分布统计。首先对《大地》中话语标记语well的数量进行统计,发现共有151处,其中,王龙使用84处、王龙堂弟10处、王龙大儿子10处、杜鹃8处、阿兰6处、王龙叔叔5处,其余包括荷花、王龙其他儿子媳妇、黄家看门人、老太太、及故事叙述等28处(见图1)。

图1 《大地》中标记语Well的使用频率和分布

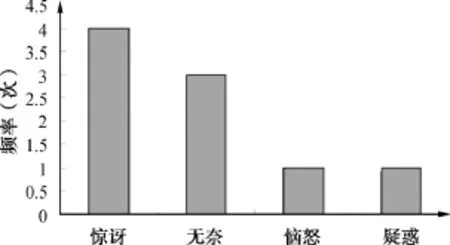

步骤二:标记语well的纵向分布统计。根据王龙一生的身份地位变化情况,作者把它划分为三个阶段:发家前、发家后Ⅰ及发家后Ⅱ。发家前的阶段包括小说第一章至第十五章,叙述了王龙娶妻生子、种地遇旱灾、南方逃荒和回家买地的经过。发家后Ⅰ指从第十六章到第二十六章,主要描述了王龙积聚家产,成为“大户”的过程,其中还写到他娶小妾、为子女办婚事以及妻子阿兰去世。发家后Ⅱ指从第二十七章到最后第三十四章,叙述了王龙全家搬进城里的黄家大院,但仍强调不卖地,期间发生了许多事情,如洪水灾荒、买丫环、孙子出生、战争爆发、堂弟找麻烦等。这三个阶段清晰地勾勒出一个旧中国普通农民发家成为地主的过程。王龙在这三个阶段使用的标记语well的频率也呈现出明显的差异性。发家前well只出现9次,发家后Ⅰ猛增至34次,而发家后Ⅱ则达到了41次(见图2)。

图2 王龙的标记语well的使用分布情况

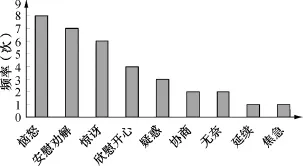

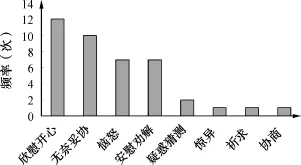

步骤三:标记语well的表情功能统计。分别对王龙一生三个阶段中使用的标记语well的表情功能进行统计分类。根据王龙具体的情感态度,作者选用了惊讶、无奈、恼怒、欣慰、安慰、疑惑等描述性的词汇。具体分布见图3、图4和图5:

图3 标记语well在王龙发家前使用情况

图4 标记语well在王龙发家后Ⅰ使用情况

图5 标记语well在王龙发家后Ⅱ使用情况

三、研究结果与发现

从话语标记语well的横向分布来看(见图1),绝大部分出自王龙之口,而且研究发现王龙在使用well时要比其他人物更加随意,似乎是不假思索,脱口而出。例如:当王龙的大儿子提出要去南方读书但还没说出口时,王龙直接问道:“Well,and how now”(253)?当大儿子说出要求时,王龙紧跟着没好气地答道:“Well,and what nonsense is this”(253)?连续两个well立刻描画出了封建家庭中父亲的不可动摇的权威形象。

这不仅仅因为王龙是这部故事的主人公,主要原因在于王龙的特殊地位。他是这个旧中国封建地主大家庭的一家之主,无论是经济上还是婚姻家庭上,他都处于无可替代的绝对权威的地位。对他的父亲、叔叔等长辈来说,他是家里的顶梁柱和希望;对妻子阿兰以及小妾来说,他是父权制社会下女性唯一能够而且必须依靠的丈夫;对子女们来说,他是生活等各方面必须听从和尊重的权威;而对于家里的仆人来说,他更是一切行动的指挥者。

由上页图1还可以看出,其他人物对well的使用频率也有个体差异。使用well频率仅次于王龙的是他堂弟,这是一个不学无术的土匪形象,后来又靠战争摇身变成部队长官。他打着部队的旗号,在王龙家白吃白喝,还与王龙的儿媳妇调情。王龙心里气愤至极,但表面却对他恭恭敬敬,好酒好菜招待,唯恐他带手下毁了自己辛辛苦苦积累起来的家业。这个让大家心里深恶痛绝表面却对之毕恭毕敬的人出场不多,但当他带着一帮所谓的士兵驻扎在王龙家时,他的话语中不断地出现well,一个场景中多达5处,如:

对王龙的大儿媳:“Well,and it is a proper dainty bit you have,my cousin,a town lady and her feet as small as lotus buds!”(348)

对二儿媳:“Well,here is a good stout red radish from the country—apiece of sturdy red meat!”(348)

对王龙小妾荷花:“Well,and Old Mistress indeed,and if I did not know my cousin Wang Lung were rich I should know by looking at you,such a mountain of flesh you have become,and well have eaten and how richly!”

“Well,and it is an old bitch still!”(348)

对自己母亲(王龙的婶婶):“Well,and here is your son and yet you sleep on!”(349)

相比之下,作为王龙的结发妻子、家里的女主人,阿兰一生中使用的well却只有6处,甚至少于自己的儿子和丫环杜鹃。联系到阿兰在家的身份地位,我们发现尽管在王龙发家的过程中有阿兰的付出和贡献,但在享受荣华富贵时却没有阿兰的影子。可以说,阿兰在家,特别是王龙发家后逐渐处于“忽略不计”的地位,她的身份地位决定了她的话语权。

从标记语well的纵向分布来看,王龙在他人生的三个阶段中使用well的频率相差甚远(见图2)。在第一阶段,即发家前,王龙是一个贫穷的普通农民,只有一间土坯房和一点贫瘠的土地,在朴实而勤劳的妻子阿兰的帮助下,努力地生活着,不断和灾害、战争作斗争。在这一阶段,王龙始终处于生活的被动地位,听从上天的安排,祈求仅有的一点土地能尽量生产出多一点的粮食;遇到麻烦时还是妻子阿兰站出来拿主意。这时的王龙只使用了9次well,这和他的身份地位是有密切联系的。

在第二阶段,虽然小说中只有十章的内容,但是王龙使用well的频率猛增到34次,无论是对妻子小妾、儿子女儿、仆人邻里,还是自言自语,王龙都常用well开启他的话语。例如:

对妻子阿兰:“Well,and now what?”(157)

“Well,now!”(157)

“Well,and we will do this thing,…”(280)

对儿子:“Well,and you are a foolish child to be forever thinking of this.”(307)

“Well,my second son,what say you of the thing your elder brother desires,…”(311)

自言自语:“Well,and other men are so and I have been good enough to her,and there are men worse than I.”(218)

“Well,it is not my fault if I have not loved her…”(270)

结合王龙当时的身份,我们不难发现well使用如此之多的理据。第二阶段王龙逐渐发家后,成为远近闻名的“富户”,买地、娶小妾、为儿子操办婚事等一系列的行为表明王龙的权威身份得到了确认。当新的身份构建时,标记语也会随之变化。

到了第三阶段,王龙家的财富还在不断增长,并在城里买了大宅,全家住了进去,成为真正的“王家大户”。虽然经历了洪水灾荒,却也动摇不了“大户”的地位。王龙举足轻重的身份让他在家享受着绝对的权威地位。随着孙辈的出生,王龙也逐渐步入老年时期,虽然儿子们对他有些“阳奉阴违”,但在王龙心里自己一家之主的身份是谁也改变不了的。所以在这个阶段,王龙使用的标记语well多达41处,大部分集中在和儿孙的会话中。如:

“Well,then,prepare a court for me to use along…”(316)

“Well,and what now and what again?”(330)

“Well,and it is all in honour of your wedding.”(333)

“Well,but one lad must be on the land.”(335)

从图3、图4和图5中well的表情功能分布情况来看,每个阶段中王龙使用标记语well表达的态度情感都有明显的差别。在第一阶段发家前(见图3),王龙使用的仅有的9个well集中在“惊讶”和“无奈”,剩下的两处就是“恼怒”和“疑惑”。第二阶段中well的表情功能立刻丰富起来(见图4),并体现出不同的分布状态,位于前列的是“恼怒”、“安慰劝解”、“惊讶”和“欣慰开心”,其他的态度情感则包括“疑惑”、“协商”、“无奈”、“延缓”、“焦急”等。第三阶段中well的表情功能又有所变化(见图5),使用最频繁的变为“欣慰开心”、“无奈妥协”、“恼怒”和“安慰劝解”。其他的情感还有“疑惑猜测”、“惊异”、“祈求”和“协商”等。这三个阶段中王龙使用的标记语well的表情功能的变化实际上和王龙的身份变化有着密不可分的关系。

第一阶段中,作为生活在社会底层的一贫如洗的农民,王龙的话语权是受他生活条件限制的。他的社会身份不允许他自由地宣泄他的情感,或者说,没有提供让他宣泄各种情感的机会。处于贫困状态的王龙,他的人生追求就是人类最基本的欲望,即生存与繁衍,所以遇事时,王龙表现出来的反应要不就是“不明白”、“感到惊讶”,要不就是“无可奈何”,实在不满意了,也就“恼怒”一下。例如,当妻子阿兰第一次生孩子,坚持不请接生婆,自己一人在屋里生时,王龙反应是:“Well,here is a thing!”he said in astonishment(34)。当一家逃荒在外,有一天王龙拉黄包车讨生活听到烧水的老头说打仗抓人时,王龙也用well表示他对战事的不解:“Well,and but why do they seize my neighbour,who is as innocent as I who have never heard of this new war”(136)。紧接着,当烧水的老头告诉他士兵们的悲惨结局时,王龙又用well表现出他的惊讶:“Well,but a man’s family”(136)?

到了第二阶段,王龙已经从一个底层农民演变成一个拥有大片土地、生活富足、有妻有妾、儿女成群的地主。这时,他要处理的关系不仅仅是妻子儿女,还有小妾、仆人、租户、亲家等。所以他的情感一下子变得丰富起来:既有对妻子儿女的恼怒和不满,如:“Well,and what nonsense is this”(253),“Well,and what is it to you”(255)。又有对小妾和子女的安慰与劝解,如:“Well,and a man cannot always think of the jewel he has sewn on his coat,but if it were lost he could not bear it”(237),“Well,and today I have heard of a pretty husband for you”(268)。又有对一家生活状况的满意与欣慰,如:“Well,and this boy will make a great merchant”(265),“Well,and I have chosen one he likes for him”(283)。还有对儿子长大不按他的意愿行事的无奈:“Well,and that poor fool of mine brings me more comfort than all the others put together”(249)。在众多丰富的情感中,“恼怒和不满”是王龙通过well表达最多的情感。当身份发生变化,也就是社会地位提高时,王龙的话语权得到了释放:对妻子他可以毫无顾忌地批评指责;对子女他更能根据自己的意愿训斥。此外,面对富裕的生活、成人的子女,王龙由衷地感到欣慰与满足,同时,他还要担当缓解妻子与小妾间和子女间纷争的协调者,所以well又传达出欣慰和安慰的情感功能。

第三阶段实际上就是王龙的晚年时期。妻子阿兰的逝去让他感到悲伤,但儿子们成家立业、生儿育女又给了他些许欣慰,如:“Well,this also is my son”(312),“Eh-eh-well,there is rice and enough for all since we have the good land”(340)。然而,随着儿子们不愿务农,逐渐搬进城里,王龙逐渐感到无奈,他只得一步步妥协,如:“Well,then,prepare a court for me to use alone”(316),“Well,I shall be the next”(381)。最后和儿子们一起搬进在城里买下的黄家大院,远离了他挚爱的土地——尽管他到死都强调不卖地。从第二阶段到第三阶段,王龙虽然名义上还是“王家大户”的主人,但是随着他的老去,家里的事情已是儿子们做主,实际上,王龙的身份悄悄地发生了改变:从一言九鼎的权威变成人老言轻的傀儡。王龙在这个阶段使用的well集中传达了此刻身份下的情感状况。

通过以上分析,可以发现话语标记语well的分布及使用频率和人物身份构建之间存在密切的互动关系,两者相互作用,相互影响。第一,当会话者身份处于相对强势的地位时,他(或她)使用标记语well更加频繁和自如,反之,使用则有所限制。第二,会话者身份越权威,他(或她)所用标记语well的表情功能就越丰富,反之则越贫乏。这也是标记语well帮助标记和协商身份的结果[6]。当然,此项研究结果只是基于赛珍珠的文学作品《大地》的分析,不排除受作者个人使用标记语well倾向的影响。至于在其他文学作品中或自然语言中,标记语well和人物身份构建之间是否存在此种关系,还需选取相关语料作进一步分析研究。

[1]谷小娟,李 艺.语言与身份构建:相关文献回顾[J].外语学刊,2007(6):101-108.

[2]Jucker,A.H.The discourse marker well:a relevance-theoretical account [J].Journal of Pragmatics,1993(19):435-452.

[3]Schourup,L.Discourse markers:tutorial overview[J].Lingua,1999(107):227-265.

[4]吴 勇,郑树棠.论话语标记语 WELL语用功能在英译汉中的再现[J].外语与外语教学,2007(7):47-52.

[5]Schiffrin,D.Discourse markers[C]∥Studies in Interactional Sociolinguistics.Cambridge:Cambridge University Press,1987(5):102.

[6]Fuller,J.M.The influence of speaker roles on discourse marker use[J].Journal of Pragmatics,2003(35):23-45.

[7]冉永平.会话中话语标记语的语用学研究[D].广州:广东外语外贸大学外国语学院,2000.

[8]冉永平.话语标记语well的语用功能[J].外国语,2003(3):58-63.

[9]马 萧.话语标记语的语用功能与翻译[J].中国翻译,2003(5):36-39.

[10]李勇忠.论话语标记在话语生成和理解中的作用[J].四川外语学院学报,2003(11):77-81.

[11]Dasgoshadeh,A.,Kaveh,J.Language loss,identity and english as an international language [J].European Journal of Social Sciences,2011(21):659-665.

[12]Andersen,et al.Cross-linguistic evidence for the early acquisition of discourse markers as register variables[J].Journal of Pragmatics,1999(31):1339-1351.