语言认同与华语传承语教育

2014-10-13周明朗

周明朗

(马里兰大学语言学院,美国,马里兰州,大学城 20742)

0.引言

随着中国经济实力的壮大,汉语也上升为全球强势语言之一。汉语全球化具有三大特征,一是普通话在海外华人社区迅速普及,正在逐步取代汉语方言;二是普通话、拼音、简体字被外国大、中、小学普遍采用为汉语教学标准,基本取代了国语、注音符号和繁体字;三是中国通过孔子学院等形式在海外大力度地开展汉语国际推广(周明朗,2009;Zhou,2011)。虽然汉语全球化的第一、二大特征分别关联到华语和国际汉语,但是中国的汉语国际推广主要目标是外国大、中、小学的国际汉语教育,很大程度上忽视了华语教育。这个现象产生的主要原因可能是中国教育界看到了华语教育和国际汉语教育的共性,却没有充分认识到华语教育和国际汉语教育的差异 (郭熙,2006、2012)。本文研讨近年华语教育的变化,从语言认同过程理论入手,深入剖析华语教育与国际汉语教育之异,提出适应全球化时代华语教育的对策。

1.华语教育的特性

全球时代华语教育不但与汉语国际教育有别,而且与传统的华语教育也不同,因为全球时代的华语教育发生了巨变。产生变化的主要原因有两个,一个是全球化时代华人社区分布的变迁,另一个是华人居住方式和子女教育方式的转变。在全球化时代,华人社区首先出现了地理分布上的变化。中国开放以后,大量中国人走出国门,走向世界,通过留学、经商等方式定居北美、欧洲、大洋洲和亚洲。进入21世纪后中国人又开始流向南美和非洲。全球化改变了以前华人仅聚居东南亚诸国的情况。根据2010年的统计,世界华人的总数为39,568,000人,胜过一个中等国家的人口总数①数据来源见 http: //www.ey.gov.tw /cp.aspx?n=72560941EC641862。其中亚洲有29,815,000人,美洲有 7,255,000人, 欧洲有 1,317,000人,大洋洲有945,000人,非洲也有236,000人。同时,由于从事的工作种类、受教育的程度、生活理念等的转变,新华人一般不聚居,而通常散居在当地国民之中。他们送孩子接受当地的国民教育,让孩子迅速融入居住国主流社会。为了维系与祖居国的种种关系,保持华语作为华人子弟的传承语,新华人创办周末华语学校,让华人子弟学习华语和中华文化。例如在美国,大陆背景的全美中文学校协会就有410来所华文学校,7000多名教师,十万之众的学生;台湾和大中华背景的全美中文学校联合总会也拥有近十万学生,分布达美国50个州中的47个。

在全球踊跃学习汉语和华人热情办学的大好形式下,华人子弟的华语水平并不乐观。例如在美国,大学汉语一年级常常会出现不少华裔学生。有的学生还自嘲地对他们的汉语老师说, “学习汉语太 ‘容易’了。我从五、六岁起每个周末都被爸爸妈妈送去中文学校学习。”这样的学生成了习惯性的华语一年级复读生。华人子弟学习华语为何进步不如人意呢?他们学习华语难在何处呢?语言环境当然是一大问题。他们在校学习用当地主流语言,走出家门用当地主流语言交流,甚至在家里很多话题都必须用当地主流语言才能交谈。更大的问题在于语言认同和身份认同。有的孩子有华语认同困难,常说 “我是美国人。为什么要说汉语?”有的孩子有认同分裂,产生认同选择困难,例如看中美球队比赛时说 “我是美国人,希望美国队赢球。我爷爷奶奶是中国人,我不希望中国队输球。”这样的孩子选择语言学习和语言使用也有同样的困难。当然,有些孩子具有双重身份认同,说 “我是美国人,也是中国人”。这样的孩子比较容易对学习华语产生兴趣。上述现象在欧美华人社区十分常见,在东南亚诸国的华人社区也有自己的华语认同问题。因此,探讨如何帮助华人子弟解决华语学习中遇到的认同困惑是华语教育的关键。这个关键涉及到华语教育的理念、教学法、教材编写、教师培养等四方面。

2.语言认同过程理论

语言学一般认为 “语言认同”是语言的一个功能 (Crystal, 1987; Fishman, 1999)。 这是一个未加分解的整体概念。本文提出, “语言认同”可以分解为两个建构,一个过程:一个建构是个人多重身份库,另一个建构是个人语码库,再就是语码与身份相匹配的过程(Zhou, 2012)。

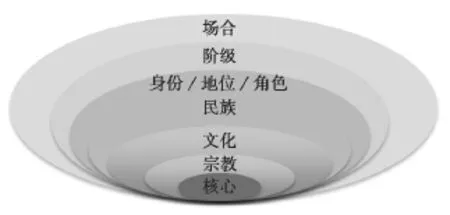

第一,每个人都有多重身份,这些身份反映个人在不同社会关系中的不同角色 (Brewer,2001;Burke,2009)。这个身份库可以形象地展现于下图1。

图1 :个人多重身份库

在不同的场合,根据不同的人际关系,个人会按照自己的阶级、地位、角色、民族、文化、宗教等从自己的身份库中确定一个身份或几个身份跟别人交流,因此身份库常常处于动态待命的状态之中。

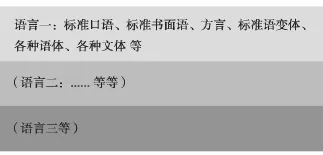

第二,每个人都有一个语码库 (Wardhaugh, 1991; Holmes, 2001)。 这个语码库可能是单语多码,也可能是多语多码,如以下图2所示:

图2 :个人语码库

单语者的语码库中可能有母语的标准语、标准语的变体、方言等等。多语者有母语的语码,还有第二语言的语码,甚至第三语言的各种语码等。

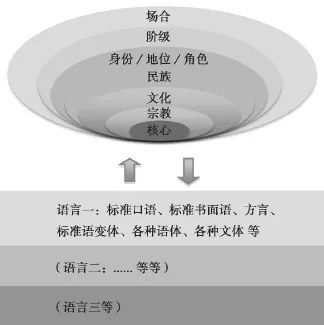

第三,每当需要用语言表达的时候,说话人根据场合和人际关系,从自己的多重身份库中确认一个身份或角色;同时也从自己的语码库中选定一个合适的语码,建立这个身份与被选择的语码的匹配。这个匹配过程是能动的,多变的,因为说话人会根据对话人的情形不断地调整自己的身份,转用更合适的语码(Auer, 1998; Myers-Scotton, 1993; Norton,2000)。因此,个人多重身份库中没有不能通过语码表达的身份。与此同时,一个语码也需要被身份不断地选定和使用,以保持本身在语码库中的活性,不然就成了惰性码,甚至死码。所以,每个语码也会积极跟某一个或某一些身份和角色挂钩,寻求长期的稳定的匹配关系。因此,语码库中很难存活不跟身份相匹配的语码。这一原则决定,语言学习和使用必须有相应的身份的支撑。

图3 :语言认同过程

以上图3展现人们学习语言,使用语言中身份与语码的双向的,能动的动态关系。没有相匹配的语码,说话人会有身份表达困难,难以产生和维护一个有效的身份,以至于最终淡化这一身份,甚至失去这一身份。没有相匹配的身份,学生难以学会一种语言,因为这个语言的语码即使进入了语码库,也缺乏活性,最终也会成为死码。

3.华语作为传承语的教育方法论

以上这个语言认同过程理论说明,习惯性的华语一年级复读学生实际上有华人身份认同困难。这类学生代表了多数华人子弟学习华语的实际情况。华人父母要求,甚至强迫孩子学习华语,可是这些孩子人在华语课堂, 心却在华语课堂之外,因为他们缺乏华语认同的身份感。没有华人身份相匹配,孩子们没有学习华语的动机,他们被迫学习的那点华语在语码库里成了惰性码,或者死码。结果,这些孩子学来学去,只能结结巴巴说那么几句华语。因此,华语教育有别于国际汉语教育,华语教育要以帮助华人子弟建立和强化华人身份作为教学指导思想,而国际汉语教育则不能以这种思想为指导。

说明了华语教育与国际汉语教育的差异,本文以语言认同过程理论为基础,提出以下四点来概括华语教育的特性:

第一,华语教育的总体指导思想是帮助华人子弟建立与华语相匹配的华人身份认同。具体可以从两个方面进行操作。一个方面是化大为小,把华人这个大身份转化为小角色的身份。例如,一些华人子弟可能有只能说汉语的爷爷奶奶和外公外婆。他们需要用华语跟老人交流。另一些华人子弟也许在中国有说汉语的堂/表兄弟姊妹。他们也需要用华语跟在中国的亲人交流。还有一些华人子弟在中国参观访问,交了说汉语的朋友,所以他们也需要用华语跟这些朋友交流。 无论是通过课堂操作还是通过教材编排,华语教育的初级阶段应该有一个程序能够启动华人学生充当孙子、 堂/表兄弟姊妹、朋友这些角色,让他们通过这些角色进入华语学习。另一个方面是化抽象为具体,把 “中国”这个概念具体化。例如有些华人子弟可能通过看水浒的卡通片进而发展到看水浒电视连续剧,最后发展到看华文水浒小说。还有些华人子弟刚开始看电视 《射雕英雄传》,成了郭靖和黄蓉的粉丝,因而爱看华文小说《射雕英雄传》。也有些华人子弟看了 《孙子兵法》的英译本,产生了兴趣,努力争取提高华语水平看 《孙子兵法》的双语本,最终读 《孙子兵法》的华文原版本。在华语教育的中高级阶段应该有一系列程序,给华语学生引进合适的中国经典读物和大众读物的卡通或影视作品,引起他们的兴趣,进而给他们介绍这些作品的华文原著。华语教育可以通过这些教学程序把华人子弟眼中抽象的中国变成学生眼中的“绿林好汉”中国, “武林”中国, “战略战术”中国。当学生通过华文阅读走进这些具体化的,形象的中国,他们确认的华人身份成为了华语学习和使用的基石,同时华语也成为了他们华人身份的标志,两者相辅相成。

第二,华语教育的课堂教学法应该以有利于华语语码跟华人身份的匹配为原则,在课堂上创造条件让学生在学习华语的过程中 “社会化” (socialize)为说流利华语的华人。语言社会化这个理念认为,人们通过学习一种语言成为那个社会的一员,通过一种语言表达成为那个社会的一员。 (周明朗,1994)具体说,我们日常使用语言的时候,都承担着一个身份,充当着一个角色,以这个身份进入这个角色说话。身份和角色承担着社会和文化的具体表现。华语作为传承语教学也应当遵循语言社会化这个理念,让学生通过学习华语成为传承语社会的一员。在课堂上,华语教学法要让学生以某个身份说话,进入某个角色说话。这个教学法的实践可以分两步走。第一步是把课文中的语言功能剥离出来,然后按语境操练。例如,初中级华语课本中有打招呼、道别、敬酒菜、送礼等功能性语言。教师可以给某一个功能语言,如 “打招呼”,安排不同的语境,如与生人、熟人、好友、长辈、领导、玉皇大帝说话等,一个一个地操练,让学生学会当什么角色说什么话。第二步是把课文话剧化,故事化,情节化。若课文是文章,话剧化的具体做法是找出课文中的各种人物角色,按照情节分段,把这些人物角色和情节段落分配给学生人数相当的小组,让学生先在小组里,然后在全班把这个课文当话剧来表演。通过课文话剧化的操练,学生可以熟悉课文内容,了解课文中的人物角色,熟练地按照不同功能使用课文中的语言。若课文是会话,故事化具体做法是,先让学生在学生人数与对话角色相当的小组里按情节分段轮换角色操练会话,然后再让学生以对话中的每个角色的身份把对话的内容当作故事来陈述。通过课文故事化操练,学生按功能使用了课文中的语言,学会了从不同角色的角度陈述同一个事件。除了课堂操练以外,教师还可以把以上某些活动当作作业安排在课外进行。

第三,华语教材的编写也需要充分利用华语语码跟华人身份相匹配这个原则,传达中华文化,创造浓厚的趣味性,编排出高度的课堂操作性。华语教材除了按语言学习渐进的原则组织语言资料以外,还有一个同样重要的功能是宣传中华文化,培养高尚的华人,以便达到华人身份与华语语码的恰当匹配。要达到这个目标,华语教材需要有选择性地传播中华文化价值观,需要用海外华人子弟可以接受的方式讲中国故事。具体说,华语课本要考虑其内容和价值观与华人子弟居住国的价值观兼容的问题。因为这两种价值观若相冲突,大多数华人子弟会抵制这种相冲突的中华价值观,从而抵制华语学习,疏远甚至拒绝认同自己的华人身份。例如, 《孔融让梨》这个故事的传统解读是难为美国生长的华人子弟所接受,因为这个故事的传统的 “让”的价值观与这些华人子弟的美国价值观相冲突, “让”的这种价值观不会帮助他们成为成功的,对社会有贡献的美籍华人。所以,这个故事在华语课本中至少可以提供两种不同于传统的解读:一是 “让”,可以把大梨给兄长,自己再选一个小梨,因为人小吃不完一个大梨,其结果有可能是浪费,而浪费行为是被西方学校教育所屏弃的;二是“不让”, “不让”是真实表达自己,因为自己饿了,需要吃一个大梨。加上传统解读,学生至少可以三选一,还可以再产生自己的第四种或更多的解读。

华语教材怎么讲中国故事才能让华人子弟接受中国故事,热爱中国故事?其中的重要方法之一是华语教材必须编得有浓厚的趣味性。这种趣味性是相对华人子弟的背景、年龄等因素而言。具体做法是: (1)华语教材的内容要避免 “假”、 “大”、 “空”; (2)华语教材的内容要力争具体化、人物化、人性化。 例如,教材中若编排现代中国历史的淮海战役,就需要把这场战役的政治放到课本以外,而聚焦在这场战役里国共双方将领采用的战略战术上,同时兼顾介绍战地的人文地理。华裔学生读了这样的课文,产生了兴趣,就会自己去寻找读物,去了解淮海战役的全景。在学生达到主动想解淮海战役之前,他们看到的应该是一个高度可读的课文,否则就走不到全面了解那一步。所谓高度可读性是指这个课文应该跨越政治、文化、地域等因素。这个可读课文介绍“共军”将领粟裕采用了什么战略战术,决策过程中有什么困难,是否有过误判,如何调整自己的战略战术,如何利用当地地貌等等。这个课文也介绍某位 “国军”将领,如杜聿明,采用了什么战略战术跟粟裕对抗,结果如何,有何反思等等。课文还可以从两位将领的家庭背景、教育程度和人生经历等方面入手,分析他们的对抗、他们的战略战术和他们的历史宿命。整个课文像讲中国现代史上的一个战例,包括其人文地理因素,而不是仅仅为了介绍一段政治历史。如此教材便可让学生从一个战役了解到现代中国的政治、军事、人文、地理等,让学生进一步确认自己和这个中国的关系。

华语教材的编排还需要与教学法相呼应,充分考虑到课文在课堂上的可操作性。课文采用的文章要有利于话剧化,即有故事,有多个人物角色,有丰富的情节。这种课文便于教师让学生分组活动,编排 “话剧”,演绎不同人物角色,按不同的情节说不同的话语。课文采用的会话,除了会话人的多样性以外,还要有观点的多样性,情节的多样化。这种课文不但易于让学生有兴趣地排练 “话剧”,演绎不同的角色,而且可以让学生练习讲述同一个故事中的多个角度的观点。

第四,华语师资培训需要考虑华语教育的以上三个特点,在国际汉语教育师资培养的基础上增加华人历史、国别华人社区研究、华语专论、华语教育概论、华语教学法等课程,还需要安排专门的华语教育实习。这样有的放矢的培训,一是让他们认识到华裔学生对华语认同的重要性,二是让他们掌握教师在语言课堂发挥作用的方法 (周明朗、符平,1998)。这样培养的华语教师才能胜任华语教学。

4.结语

本文指出,华语教育不同于国际汉语教育,华语教育的最大挑战是华人子弟对华语和华人身份的认同困惑,即华人身份的认同缺失、认同分裂、认同重叠。本文根据语言认同过程理论提出,面对这一挑战的策略是化抽象认同为具体身份,建立身份与华语语码的直接匹配。这一策略在华语课堂上和华语课本上的实践方法为: (1)语言操练角色化; (2)角色演练巩固身份; (3)身份语码匹配升华认同。

在汉语迅速全球化的今天,华语教育与对外汉语教育的异同不仅仅是一个学术问题,而更是一个亟待解决的语言政策问题。能否全面地认识这个问题,解决这个问题,涉及到中国能否为华语教育提供正确的教学指导思想、行之有效的教学法、优良的师资和实用的教材,事关中国是否能在日益重要的世界华语教育中起积极的主导作用。

郭 熙 2006 海外华语教育研究的现状与展望 [J].世界汉语教学(1).

— —2012华语研究录[M].北京:商务印书馆.

周明朗 1994 语言社会化过程与初级汉语作为外语教学[J].语言教学与研究(3).

———2009世界华语大同?汉语国际推广与跨境语言规划的理论思考[R].第二届全球华语论坛.广州:暨南大学,2009年11月16~17日.

周明朗,符 平 1998 教师在语言课堂中的作用[J].世界汉语教学 (1).

Auer, P.(ed.)1998 Code-switching in Conversation:Language, Interaction and Identity [M].London:Routledge.

Brewer, M.B. 2001 The many faces of social identity:Implications for political psychology[J].Political Psychology 22 (1): pp.115-125.

Burke, P.J. 2009 Identity Theory [M].Oxford: Oxford University Press: pp.1-4.

Crystal, D. 1987 The Cambridge Encyclopedia of Language[M].Cambridge: Cambridge University Press:p.17.

Fishman, J.A. 1999 Sociolinguistics[A].In J.A.Fishman (ed.), Handbook of Language and Ethnic Identity[C].Oxford: Oxford University Press: pp.154-163.

Holmes, J. 2001 Introduction to Sociolinguistics [M].2nd Edition.Essex: Longman: pp.19-20.

Myers-Scotton, C. 1993 Social Motivations for Code-Switching: Evidence from Africa [M].Oxford: Oxford University Press.

Norton,B. 2000 Identity and Language Learning:Gender, Ethnicity and Education Change [M].Essex:Pearson Education Limited: pp.10-11.

Wardhaugh,R. 1991 An Introduction to Sociolinguistics[M].Oxford: Blackwell: pp.22-53.

Zhou, M. 2011 Globalization and language order:Teaching Chinese as a foreign language in the United States[A].In L.Tsung & K.Cruickshank (eds),Teaching and Learning Chinese in Global Contexts[C].London: Continuum: pp.131-149.

———2012Language identity as a process and second language learning[A].In W.M.Chan, K.N.Chin,S.K.Bhatt& I.Walker (eds.), Perspectives on Individual Characteristics and Foreign Language Education[C].Boston/Berlin: De Gruyter Mouton: pp.255-272.