上海市都市型工业空间组织探讨

2014-10-11封海波

封海波

0 引言

都市型工业,现普遍认同的一个观点是,一种与传统工业相联系的轻型的、微型的、环保的和低耗的新型工业,以大都市特有的信息流、物流、人才流、资金流和技术流等社会资源为依托,以产品设计、技术开发、加工制造、营销管理和技术服务为主体,以工业园区、工业小区、商用楼宇为活动载体,适宜在都市繁华地段和中心区域内生存和发展,增值快、就业广、适应强,有税收、有环保、有形象的现代工业体系[1]。上海都市型工业含有7大行业,分别为服装服饰业、食品加工制造业、包装印刷业、室内装饰用品制造业、化妆品及清洁洗涤业、工艺美术品、旅游用品制造业、小型电子信息产品。

都市型工业概念最早于1996年上海的一

次农村会议上提出的,直到1998年上海市才正式提出发展都市型工业。上海之所以提出发展都市型工业,是建设“一个龙头,四个中心”的客观要求,也是上海产业结构调整和工业布局优化的必然结果。20世纪90年代,伴随开发开放浦东政策的推动,上海工业布局进行了大规模的调整[2]。为此上海提出了“三二一”的产业发展战略,而为满足第三产业发展对土地空间的需求,上海市一方面结合老城区改造,进行上百万居民大拆迁;另一方面对部分中心城区的工厂进行拆迁,尤其是对轻纺工业进行了大调整、大转移,纺织工业从业人员从57万人下降到10万人,轻工业从37万人下降到15万人,许多劳动密集型工业也随之被调整。与此同时,高科技工业和资本密集、技术密集、具有高附加值的支柱工业得到发展壮大[3]。

为进一步实施“退二进三”的战略转型,上海市经信委引导企业布局,实施战略上“三环布局”和“东西南北中”的总体布局。“三环布局”即内环线内主要发展都市型工业,内外环线之间主要发展都市型工业、高科技工业支柱配套工业,外环之外主要发展精品钢材、石油化工和精细化工等支柱工业。“东西南北中”即东部发展微电子产业基地,西部发展汽车产业基地,南部发展化学工业区,北部发展精品钢材产业基地,中部发展都市型工业。

21世纪的第一个10年已经过去,目前上海市已经达到了第三产业比重超第二产业,形成了“三二一”的产业结构。都市型工业作为其中重要的发展对象,在这10多年的发展中其分布结构呈现什么特征,对经济发展又起到了怎样的作用,以及未来的发展前景等,是非常有必要进行深入探讨的。

1 文献综述

上海自1998年确立发展都市型工业以来,学者对于都市型工业的研究也取得了一些进展。学者姜爱林(2005)等对都市型工业的涵义、现状和对策进行了研究[1-2];谢庆红、邢华、胡汉辉(2007)对都市型工业的特点、基本形态及其分别对城市工业布局的互动关系和影响进行了研究[3];王步芳(2005)对都市型工业的理论进行了界定,探讨了其发展规律,介绍了国际大城市发展都市型工业的启示[4];孙元欣(2004)对上海都市型工业的发展升级和都市型产业的国际竞争力进行了研究[5];曹芳萍,秦涛(2007)介绍了国际大城市发展都市型工业的模式与经验[6];车春鹂,高汝熹(2009)重点研究了东京的产业布局,提出中心城市不应摒弃制造业,而都市型工业(制造业)是其产业升级的必然选择[7]。随着都市型工业的发展,对其研究内容和视角也逐渐趋向多元化,但大多数研究也都是描述性为主,定量研究跟理论模型结合相对较少,而且对于上海市的都市型工业的空间组织,尤其是产业内部结构变迁没有进行详细的梳理。

在国外,学者没有专门对都市型工业进行研究,也没有将其进行行业上的分类,但内涵与我国所指的都市型工业大致相同,主要是涉及服装业、出版印刷业、食品业、纺织业等。RYOHEI(1985)对日本的都市制造业集聚情况进行了分析[8]; McCormick、KINYANJUI(1997)对内罗毕的中小型服装业的增长所面临的障碍进行了分析[9];RIJKERS 、SÖDERBOM 和 LOENING(2010)探讨了城市制造业和农村制造业的差别,发现城市制造业比农村制造业具有更高的劳动生产率,而且资本密集程度也更高[10]。

国内对具体都市型行业的研究分析有车春鹂,高汝熹(2008)[11]、李德义(2010)[12]、戴川(2011)[13]、何国栋,朱岩(2010)[14]、沈玉芳,马仁锋(2011)[15]等;此外也有学者针对地方都市型产业的发展进行了研究分析[16-21]。

基于对以上学者研究的认识,重点对上海都市型工业的空间组织进行了研究,并分析了产业内部的结构变迁;最后,通过研究发现了上海都市型工业空间表现出来的特征和问题,提出了一些改进的建议和意见。

2 上海市都市型工业的发展概况及特点

2.1 数据来源及说明

本文数据来源于上海市统计局,但年份统计口径不同,2003年之前统计口径是独立核算工业企业,2004年之后则统计的是规模以上工业企业。鉴于统一工作的困难性,本文没有进行统计口径的统一,采用的是原始统计数据,因而会出现在某些图表中2004年之后年份比之前的年份某些统计值上表现较低的情况,在此予以特别说明。

上海都市型工业统计是按7大行业进行统计的,因而本文研究范围是上海所有区县,所以出现都市型工业分布位置不再仅仅处于中心主城区范围内。

2.2 发展概况和特点

2.2.1 都市型工业在上海全行业的发展概况及特点

自上海1998年确立发展都市型工业以来,取得较大成就,截止2010年年底,都市型工业创造3 294.97亿元生产总值,占上海工业总产值的10.62%;实现利润总额239.50亿元,税金总额113.59亿元;为68.03万人提供了就业岗位。从1998—2010年,都市型工业产值占工业总产值的比重平均为13.64%,就业所占比重平均值为19.72%。总的来看,都市型工业对上海工业及社会经济发展确实发挥了很大的作用。2.2.2 都市型工业内部行业发展概况及特点

都市型工业含有7大行业,分别为服装服饰业、食品加工制造业、包装印刷业、室内装饰用品制造业、化妆品及清洁洗涤业、工艺美术品、旅游用品制造业、小型电子信息产品。7大行业在1998—2010这12年间取得了比较大的发展,其中在这7大行业中,服装、食品加工制造业及室内装饰用品制造业发展最快最好,截止2010年底3个行业工业生产总值占都市型工业总产值的57.57%。而产值比重变化最大的是小型电子信息产品,由1998年的6%上升到现在的13%,其对整个都市型工业的贡献作用逐渐增大。

就各行业就业情况看,2010年就业比重最高的为服装服饰业,其次为食品加工业,而小型电子信息产品的就业比重由1998年的5%上升到2010年的12%,从侧面也反映出都市型工业不仅仅指向劳动密集型行业,也逐渐向高技术化发展(图1,图2)。

就都市型工业企业规模及类型看,首先,都市型工业逐渐往大规模方向发展,但目前还是以中小规模为主。1998年小规模企业占据的就业比重为75.32%,而到了2010年,这一比重下降到52.48%,而中型企业的就业比重则大大增加,由8.28%上升到37.8%;另一方面,1998年仅小型企业的工业总产值就占到了总量的62.98%,而到了2010年,这一比重下降到40.11%,中型企业的产值比重由原先的6.94%上升到45.28%。其次,就类型上看,1998年内资企业的就业比重为57.92%,到了2010年比重下降到40.39%,而外资企业的就业比重则上升到59.61%,并且内资所占比重也略有下降,从原来的39.14%到现在的36.59%。

总的来看,上海都市型工业的发展确实取得了很大的成就,很大程度上促进了上海经济社会的发展,同时,为上海建设全球城市提供了良好的产业基础条件。不可否认它也存在一定的问题,与世界上其他国际性大都市相比,上海都市型工业的附加值相对比较低的。纽约都市型工业仅占其市区面积的7.559%,却集中了75%以上的销售额;东京仅印刷业的产值和附加值就占了全东京的41.87%和47.32%[10](图3)。

3 上海都市型工业变迁及原因分析

上文对上海都市型工业的发展概况及特点进行了分析和总结,基于此可以进一步分析其工业结构的变迁及原因。

3.1 发展水平的空间变迁及原因

3.1.1 都市型工业分布空间变迁

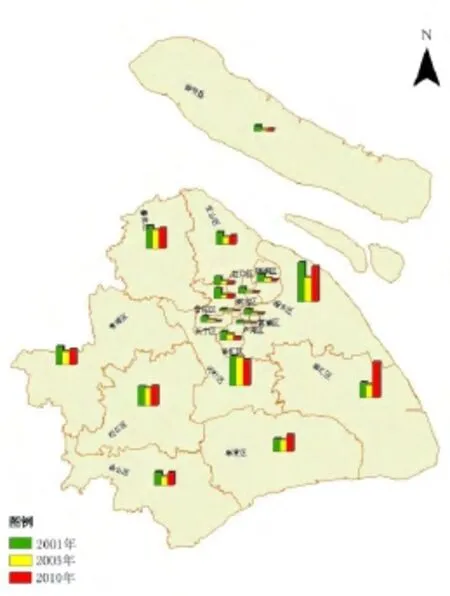

就规模以上单位数而言,中心城区9区布局最少,而近远郊区县逐年增多。2010年,中心城区规模以上单位数最多的普陀区和徐汇区也没有超过100家,剩余的7区都市型企业数都在50家以下,整体而言,中心城区9区都市型工业规模偏小。通过汇总2010年中心城区9区和上海都市型工业的单位数量,可以得到,中心城区9区规模以上单位总数仅占上海都市型工业总单位数的8.78%,而南汇并入后的浦东新区就占到上海都市型工业总单位数的20.83%。从各个区都市型工业的规模上,可以看出,中心城区的规模要远远小于近远郊区的规模。其中原因不难得出,中心城区土地扩张有限,一定程度上影响了企业的规模,进而阻碍了中心城区都市型工业的规模(图4)。

3.1.2 都市型工业发展质量

图1 上海都市型工业产值

图2 1998—2010年上海都市型工业各行业产值

图3 1998—2010年上海都市型工业企业规模类型数

以上比较了各个区县在数量上的发展差异,但这并不能说近远郊区县的都市型工业发展就好于中心城区的都市型工业。因此有必要对各个区县都市型工业的效益进行分析,采用产值密度进行简单分析。从图5可以看出,中心城区都市型工业发展水平要远远高于外围城区,中心城区9区2010年都市型工业产值密度为12 611万元/km2,而近远郊区县仅为6 097万元/km2,中心城区是近远郊区县的2倍;中心城区发展最好的为徐汇区,其次为黄浦区、普陀区、原卢湾区。近远郊区县发展最好的是闵行区,产值密度仅仅次于徐汇区,发展水平较好,最差的为崇明县。不难理解,中心城区的产值密度高于郊区,中心城区由于区位好、信息资源丰富、交通便捷等有利因素,往往布局的是高附加值、高效益的产业门类,而郊区相对来说布局的是附加值及效益较低的产业门类(图6)。

图4 2001—2010上海市年都市型工业单位数分布图

3.2 都市型产业变迁及原因

经过近10多年的发展,上海都市型工业的产业结构也经历了比较大的变迁和调整。本文采用比较优势率这一指标对上海都市型工业的7大行业进行了分析,发现比较优势处于上升阶段的几个行业分别为服装服饰业、包装、印刷业、室内装饰用品制造业和工艺美术品、旅游用品制造业;而比较优势处于下降的则为剩余的3个行业。

都市型产业结构变迁,除了与产业自身发展有关外,还与地区政策指导有关。2007年,上海市着力推进都市产业能级提升和转变发展方式,确立都市产业的发展重点目标,通过对全市40多个都市产业进行梳理,排出了食品制造业、印刷包装业、服装服饰业、工艺旅游品制造业、日用化学品制造业等重点行业。这些利好政策无疑推动了这几个行业的发展,因此有比较好的优势。

另外,上海注重整合资源进行都市型工业园区的建设,这对产业布局与调整创造了有利条件,同时也是调整和布局的结果。2001年底,上海中心城区建立了150多个都市型工业园区(楼宇),到2012年中心城区提供了5万多个就业岗位。且上海都市型工业园区呈现出明显的地域特色和产业集聚的特征,这也是行业变迁的重要原因。

图5 2005—2010年上海各区都市型工业产值密度

图6 上海都市型工业产业内部优势比较

4 上海都市型工业问题及对策

通过对上海都市型工业近10多年发展特点和产业变迁特征及原因的分析,发现上海目前都市型工业有自己的特点和问题。

4.1 区域发展不平衡

中心城区,由于其地理位置的优越性等有利因素,都市型工业在产值效益等方面远比其他地区高;在中心城区内部也存在差异,黄浦、静安中心区域由于其地理位置的优势,物业价值较高,特别是随着土地价格的日趋增值,都市型工业园区在区财政中所占的比重相对较小,对发展都市型工业园区的积极性相对较低。而杨浦、闸北、普陀等区是上海的老工业区,闲置的工业厂房多,地租的价位也相对较低,因此,都市型工业也就成为支撑区域经济发展的新动力。

面对区域发展不平衡问题,需要区县各政府制定科学合理的规划,积极引导都市型工业园区和楼宇的建设,实现各地区互补发展,互利共赢。

4.2 政府过多干预

在我国,产业发展首先往往是政府推动先行,企业受政策优惠的支持进行园区建设和开发。这种过度依赖于政府经济扶持和政策优惠的陈旧观念,带来极大的不利后果。企业自身缺乏能动积极性,影响企业的创新能力,进而影响整个园区的发展后劲,以及产业结构升级。

政府对产业园区等的建设过度干预,最好的处理方法就是转变政府职能,积极营造良好的企业竞争和创新的环境,从创新的角度对企业进行大力扶持。

4.3 企业分工意识薄弱

都市型工业园区(楼宇)的大多数中小企业,研发、生产、销售及所有管理职能都各自独立,社会化分工协作意识比较薄弱,联合层次比较低。在同一个都市型工业园区,形成产业同构,而不能发挥产业集聚的优势。这一方面与企业有关,企业不能很好地与产业园区内的企业相互了解和认识,缺乏学习能力;另一方面也与园区管理模式有关,不能很好地对园区进行管理和协调。

对待这一问题,既需要企业,也需要园区管理方的参与。首先要对园区有比较科学的整体发展规划,制定明确的规章制度,提高办事效率,为企业引进和入驻做好工作;企业自身要对园区定位及产业结构进行分析和研究,避免出现同构和恶性竞争现象。

[1]姜爱林.都市型工业的涵义、现状与对策[J].江苏工业学院学报:社会科学版,2005(2):25-26.JIANG Ailin. Urban Industry: Meaning, Present Situation and Countermeasures[J]. Journal of Jiangsu Polytechnic University:Social Sciences,2005(2):25-26.

[2]刘鹏飞.关于上海建设都市型工业园区情况的调查[J].中国经贸导刊,2003(2):23-25.LIU Pengfei. The Urban Industrial Parks Survey of Shanghai[J]. China Economic Tribune,2003(2):23-25.

[3]谢庆红,邢华,胡汉辉.都市型工业的基本形态及其对城市工业布局的影响研究[J].改革与战略,2008(2):86-88.XIE Qinghong,XING Hua,HU Hanhui. The Basic Forms of Urban Industry and Its Influences to the Urban Industrial Layout[J]. Reformation &Strategy,2008(2): 86-88.

[4]王步芳.国际大城市发展都市型工业的启示[J].经济论坛,2005(11):7-11.WANG Bufang. Inspiration of Urban Industrial in International Development[J]. Economic Forum,2005(11):7-11.

[5]孙元欣.上海都市型工业的发展和升级[J].上海综合经济,2004(10):32-33.SUN Yuanxin. The Urban Industrial Development and Upgrading of Shanghai[J]. Shanghai Economic Forum,2004(10):32-33.

[6]曹芳萍,秦涛.国际大城市发展都市型工业的模式与经验[J].郑州航空工业管理学院学报,2007(6):45-49 CAO Fangping,QIN Tao. Study on Form and International Experience of the Development of Urban Industry[J]. Journal of Zhengzhou Institute of Aeronautical Industry Management,2007(6):45-49.

[7]车春鹂,高汝熹.东京产业布局实证研究及对我国城市产业规划启示[J].青岛科技大学学报:社会科学版,2009(2):20-25 CHE Chunli,GAO Ruxi. Empirical Study on the Industrial Distribution in Tokyo and Enlightenment for Urban Industrial Planning[J]. Journal of Qingdao University of Science and Technology:Social Sciences,2009(2):20-25.

[8]Ryohei N. Agglomeration Economies in Urban Manufacturing Industries: A Case of Japanese Cities[J]. Journal of Urban Economics,1985,17(1):108-124.

[9]McCormick D,Kinyanjui M N,Ongile G.Growth and Barriers to Growth among Nairobi's Small and Medium-sized Garment Producers[J]. World Development, 1997,25(7):1095-1110.

[10]Rijkers B,Söderbom M,Loening J L. Mind the Gap? A Rural–Urban Comparison of Manufacturing Firms[J]. Policy Research Working Paper Series,1999( 1):1-49.

[11]车春鹂,高汝熹.东京出版印刷产业集群特点、成因及启示[J].科技管理研究,2008(12):365-367 CHE Chunli,GAO Ruxi. Tokyo Publishing and Printing Industry Cluster Characteristics,Causes and Implications[J]. Science and Technology Management Research,2008(12):365-367.

[12]李德义.加快服装专业人才的培养与集聚 促进济南都市型工业服装产业的发展[J].济南纺织服装,2010(2):1-5,30.LI Deyi. Accelerate the Training of Professionals and Apparel to Promote Jinan Urban Industrial Agglomeration Development of Garment Industry[J].Jinan Textile and Apparel,2010(2):1-5,30.

[13]戴川.浅析西安韦曲航天科技产业开发区都市型工业发展模式[J]. 品牌(理论月刊), 2011(1):41.DAI Chuan. Analysis of Aerospace Science and Technology Industrial Development Zone,Xian Wei Qu Urban Industrial Development Model[J]. Brand( Theoretical Monthly), 2011(1):41.

[14]何国栋,朱岩.探讨适应都市型工业发展的园区规划——以韦曲航天科技产业开发区为例[J].陕西建筑,2010(12):3-6.HE Guodong,ZHU Yan. Explore the Adaptation of Urban Industrial Development Park Planning - to Wei Qu Aerospace Science and Technology Industrial Development Zone[J]. Shaanxi Constriuct,2010(12):3-6.

[15]马仁锋,沈玉芳.网络创意产业、低碳经济与上海都市型工业园转型[J].长江流域资源与环境,2011(2):211-216.MA Renfeng,SHEN Yufang. Internet Creative Industries and Low-carbon Economy Promoting Transformation of Urban Industrial Park in Shanghai[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin,2011(2):211-216.

[16]沈萍.基于国际视野的南京都市型工业发展研究[J].市场周刊(理论研究),2008(7):55-56,64.SHEN Ping. Based on International Vision of Urban Industrial Development in Nanjing[J].Market Weekly( Theory),2008(7):55-56,64.

[17]姚苏华.坚持都市型工业和现代服务业双轮驱动发展[J].群众,2010(6):21-22.YAO Suhua. Adhere to Urban Industry and Modern Service Industry Development Wheel Drive[J].Qunzhong,2010(6):21-22.

[18]李欣.论武汉都市型工业的发展[J].现代商业,2008(18):142-143.LI Xin. Talking about the Wuhan Urban Industrial Development[J]. Modern Business,2008(18):142-143.

[19]何世茂.南京主城区都市型工业发展研究[J].江苏城市规划,2009(9):14-17.HE Shimao. Urban Industrial Development Research of Nanjing Main City[J]. Jiangsu Urban Planning,2009(9):14-17.

[20]叶文涛.宁波都市型工业发展战略研究[J].宁波经济丛刊,2003(4):43-47.YE Wentao. Urban Industrial Development Strategy Research of Ningbo[J].Journal of the Party School of CPC Ningbo Municipal Committee,2003(4):43-47.

[21]魏永俊.越城区都市型工业发展问题探究[J]. 浙江统计,2008(10):34-35.WEI Yongjun. Explore Urban Industrial Development Issues in Yuexiu[J]. Zhejiang Statistics,2008(10):34-35.